8/5(月)、陸前高田市コミュニティホールにて「NPO運営講座~NPO法人の登記に関する手続き等について~」を開催致しました。

本講座は、

・NPO法人が行わなければならない登記について

講師:岩手県司法書士会の小山田泰彦会長

・NPO法人の事務手続きについて

講師:岩手県環境生活部若者女性協働推進室

の2部構成で行ない、講座終了後には、個別相談会を実施しました。

登記については、実際にあった事例などを交えながら、関連法令と併せて登記についてのお話をして頂きました。

実際に定款に記載してある文章をかみ砕いて説明して頂いたので、

参加者からも「非常にわかりやすかった」というお声を頂きました。

事務手続きについては、毎年行う書類の作成や提出についてお話しいただき、

定款例を見ながら、気を付けなければならないポイントを学びました。

本講座は、岩手県よりNPO活動交流センター管理運営業務を受託している「いわてソーシャルセクター協議会」が実施しました。「いわてNPOソーシャルセクター協議会」は、特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21と特定非営利活動法人いわて連携復興センターにより構成されています。

また、今回は特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センターにご協力頂きました。

引き続き、地域の中間支援団体や市町村と共に、地域のニーズに合わせた学びの機会を作っていきたいと思います。

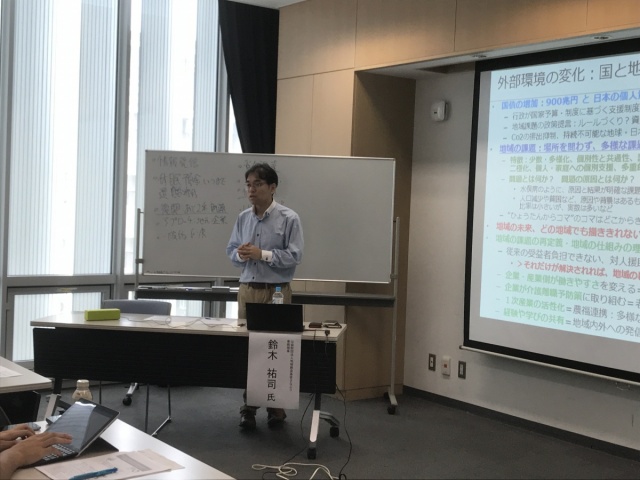

7月5日(金)、岩手県民情報交流センター(アイーナ)にて「岩手・地元で活用できる新たな財源を

知るセミナー」を開催し、25団体35名にご参加いただきました。講師は、公益財団法人地域創造基金

さなぶり専務理事の鈴木祐司さんです。

現在、全国的に、ふるさと納税の活用、遺贈寄付、休眠預金など様々な地域の課題解決の為の

市民の意志を反映させる循環する資金について議論されているのを受け、地域の皆さんに

「地域で活用できる新しい財源」の基礎について触れて頂き、岩手における地域の課題解決の為の

循環する資金を増やし、地域課題を解決していくための活用法について考えていきたいと思い開催しました。

冒頭、鈴木さんから「今日は、地域で活用できる新しい財源の基礎についていくつかの方法を知り、

自団体に合うのか合わないのか、使うのか使わないのかを考えるきっかけにして欲しい」との

投げかけがありました。

そして、具体的に以下4つの資源について紹介されました。

① SIB:ソーシャル・インパクト・ボンド

② 社会課題への市民出資

③ GCF:ガバメント・クラウド・ファンディング

④ 休眠預金

参加者からは、市民出資型のリターンの仕組みや、ガバメント・クラウド・ファンディングのような

行政とタッグを組む機運を高めるにはどのようにすればいいのか?などの質問も出され、

具体的な事例を交えて学ぶことが出来ました。どの資源も、「投資」という視点や「地域と行政が

一緒に課題を解決する取組み」などの特徴があり、それぞれのしくみを理解した上で、各団体が

どれを活用していくかを考えるプロセスがとても重要なのだと感じます。

最後に鈴木さんから「『どうせ自分たちには無理』と思ったら絶対無理。自分たちで枠を狭めずに、

例えば、『3年後に自分たちが地域でどんな活動をしてどんな風になっていたか』を毎年団体として

考えるなど、自分たちのリミッターを外して、そのために必要なものを考えてくといい。」との

アドバイスがありました。

東日本大震災をきっかけに「復興支援」の思いからスタートした団体も数多くありますが、

時間の経過とともに、復興のその先を見据えて、地域に必要な活動として継続することにシフトして

きています。さらに、NPOも行政もそれぞれの立場で、これからの地域の活性化を目指して動いています。

こうした地域で活動を続けるみなさんにとって、地元で活用できる財源を考えていくことは

非常に重要です。いわて連携復興センターでは、今後も地域で頑張るみなさんが必要なことを学ぶ機会を

作っていきたいと思います。

5月21日(火)・22日(水)、国際ファッションセンター(東京都墨田区)にて「第4回災害時の連携を考える全国フォーラム」が開催されました。こちらは、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)主催によるもので、第4回目となる今回は、「災害支援の文化を創造する」というテーマで行われ、全国から多くの参加者が集まりました。

2日間のプログラムは、災害支援のあるべき連携の姿、大規模災害に備えた地域のネットワークなど、災害対応の連携や支援のコーディネーションに関する全体セッションの他、テーマ別で20の分科会や展示ブースなど多様な形で学びを深める場となりました。

クロージングセッション「都道府県域ネットワークの進捗と今後の課題」では、幣団体が事務局を担当する「いわてNPO災害支援ネットワーク」とJVOADとのパートナーシップ協定に関する進捗状況が紹介されました。

昨年の大阪府北部地震、平成30年7月豪雨、北海道胆振東部地震など、現在も引き続き現地で多くの支援者が活動を続けておられます。同時に、今後起こりうる災害に備え、多くの支援者が共通の認識を持って連携し円滑な支援活動が可能となるよう、いわて連携復興センターとして取り組みを続けていきたいと思います。

3月23日(土)、釜石PITにて『子どもの「いのち」を守り育む居場所のつくり方~地域・民間・行政が手を取り合って~』を開催しました。

講師には、NPO法人フリースペースたまりば理事長の西野博之氏をお迎えし、子育て支援関係者、行政職員、不登校や子どもの居場所について関心のある方々が、50名近く参加されました。

・貧困家庭で育つ子ども

・非行や暴行を繰り返す子ども

・いじめに苦しむ子ども

西野氏が30年以上、川崎市で様々な背景を抱える子どもたちと接してきた事例を基に語られる言葉には、一つひとつに重みがあり、会場中がひきこまれていきました。

困難を抱えている子ども達のSOSを見逃すことなく、“あきらめない”を手放すことなく

必要と思われる場や、しくみを地域の中で着実に創ってきた取りくみに、会場の皆さんはメモを取りながら感銘をうけていたようでした。

川崎市の河川で不登校の少年が、少年グループから暴行を受けて亡くなった事件は記憶に新しいことと思います。その後も、親からの虐待で幼い子どもが命を落とす事件が相次いでおきました。

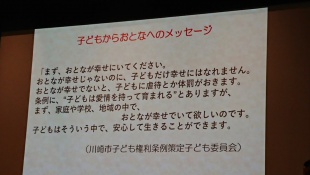

西野さんは、1998年から子どもと市民と行政が一緒になって川崎氏子どもの権利に関する条例」の策定に取り掛かっています。この策定には、子どもも参加して2年間で200回以上の会議や集会を開催し、2000年12月の市議会で、満場一致で採択されたそうです。

最後に、西野さんからこの条例策定に関わった子ども達からのメッセージを紹介してくださいました。

『まず、おとなが幸せにいてください。

おとなが幸せじゃないのに、子どもだけ幸せにはなれません。』

このメッセージに、会場にいたすべての大人たちが胸をうたれました。その後、グループに分かれて、感じたことや西野さんへの質問などが、時間ぎりぎりまで熱心に交わされました。

また、終了後のアンケートには皆さんの想いがびっしりと書き込まれ、本日の講演会を受けて

感じて下さった想いの強さに、終了後、西野さんを含めてありがたく拝見しました。

今回の講演会を通じて感じた様々な想いを胸に抱き、地域のなかでの子ども達の状況、課題を丁寧に拾いながら、岩手の子ども達が「ありのままで過ごせる居場所」について、地域・民間・行政が手を取り合って、考えていきたいですね。

この事業は、社会福祉法人中日新聞社会事業団の助成を受けて、釜石子ども支援連絡会「ゆるっと」が主催、NPO法人いわて連携復興センターが共催で実施しました。

これまでゆるっと会議の中で、繰り返し議論してきた「子どもが安心できる居場所とは?」の

大きな気づきと確実な一歩を歩むためのきっかけとなった講演会でした。

※釜石子ども支援連絡会「ゆるっと」とは・・・

→東日本大震災を契機に釜石で子ども支援に携わるNPOや個人、行政などが定期的に集まり、地域の状況や取り組みの課題共有を通して、子どもたちを取り巻く様々な課題解決にむけた連携・協働をしています。子ども達のより良い育ちの場づくりに思いがある方であれば、どなたでも参加可能です。参加メンバー随時募集中です。

被災地に訪れる・関わる県内外の関係人口を増やし、被災地宮古の観光を盛り上げる一助にすることを目的に、宮古の若者×観光×VR を実現する観光VRコンテンツ作りワークショップ「VIRTUAL MIYAKO PROJECT」を、KDDI株式会社とNPO法人いわて連携復興センターとの共催で、2019年2月23日(土)に宮古ゲストハウス3710で開催しました。

今回のワークショップで、若い世代に地域や観光に関わるきっかけ作りの場を提供し、観光振興の担い手作りを目的として実施され、宮古の知られざる魅力を対外的に発信することを目指し開催しました。

KDDIさんからは、東日本大震災被災地域の課題解決や地域活性化を応援するため、「VIRTUAL MIYAKO PROJECT」で製作する観光 VR コンテンツ作成が可能な 360°撮影カメラ、VR コンテンツ視聴用 au スマホ、VR ゴーグル等最新機器の貸し出し、VR コンテンツ作成のサポートをいただきました。

当日は、宮古の観光を考える若者が集まり、KDDIさんから360°撮影カメラやVR制作のレクチャーを受けながら、観光 VR コンテンツを作りをしました。

この日の撮影先は、日出島漁港(岩手県宮古市)です。ホタテとホヤの養殖を経営している株式会社隆勝丸の平子さんにご協力頂き、船上での撮影や、浜で稚貝のほろい作業を一つ一つ丁寧に作業されている現場に立ち入らせていただき、様々な角度で撮影させていただきました。

企画推進にあたっては、宮古観光創生研究会メンバーや参画者となる若者に興味関心のある切り口(VR)とすることによって、地域に関わるきっかけとなったのではないかと思います。

若者が将来の宮古につながる観光を考え、そして、いち早く最新の技術に触れることができました。

完成したVRコンテンツは、ゲストハウス3710を始め、観光関連施設での公開を検討しています。

2月19日、「3.11の今がわかる会議in神戸」が開催されました。

主催は、東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)さんです。

※いわて連携復興センターは、JCN岩手担当として関わっております。

この企画は、これまで「現地会議」と称して被災3県で課題解決、つながりづくり、情報発信を掲げて開催してきたものを、より全国に出向いて現地の声を届けようと実施されたものです。

1月30日には、名古屋でも開催されました。http://www.ifc.jp/news/workshop2/entry-2492.html

当日は、77名の参加者が集い、以下のプログラムで進められました。

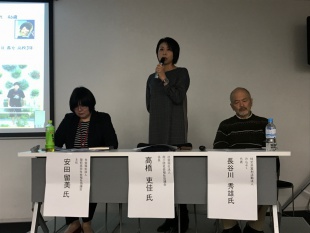

第1部:話題提供「知る」

<テーマ> 災害公営住宅の課題やコミュニティ形成への取り組み事例報告

<話題提供>

・社会福祉法人 陸前高田市社会福祉協議会 松本 崇史氏

・社会福祉法人 南三陸町社会福祉協議会 髙橋 吏佳氏

・NPO法人 みんぷく 長谷川 秀雄氏

<コーディネーター>

・東日本大震災支援全国ネットワーク 中野圭(岩手担当)

第2部:パネルディスカッション「学ぶ」

<テーマ>9年目を迎える東日本大震災の現状と課題

<登壇者>

・NPO法人 いわて連携復興センター 酒井 菜穂子氏

・社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 北川 進氏

・NPO法人 移動支援Rera 村島 弘子氏

・いわき明星大学 准教授 高木 竜輔氏

<ゲスト>

・NPO法人 よろず相談室 牧 秀一氏

・NPO法人 神戸まちづくり研究所 野崎 隆一氏

<コーディネーター>

・東日本大震災支援全国ネットワーク 栗田 暢之

第3部:フロアーセッション「考える」

<テーマ>全国からの東北への関わり方を考える

<コーディネーター>

・東日本大震災支援全国ネットワーク

第1部では現場で活動する団体から災害/復興公営住宅の支援を通じて現場のいまを知りました。

陸前高田市社会福祉協議会の松本さんからは、

引きこもりがちな男性高齢者のやりたい声を個別に吸い上げて、健康麻雀を実施し、人が集まるようになった。

今では社協が主体ではなく、やりたい人たちで自主開催できるようになった。という事例発表がありました。

また、主体的な住民活動を生み出し続けていくということに対して、

この先社協としてどう支援するべきか?

震災から20年が経過した神戸ではどのようにやっているのか?

という問いが投げかけられました。

第2部は各県域のコミュニティ支援などを通じ、

且つ地元神戸の方にもご登壇いただきパネルディスカッション形式で議論を深めました。

神戸まちづくり研究所の野崎さんからは、

「復興の終わりを考えることが大事。復興ってなに?という話は難しいし、先が見えなくなってしまう。」

「ゴールのイメージを持つこと。そこから逆算して、今の支援をつくっていくこと。」

よろず相談室の牧さんからは、

「頑張りすぎないでください。無理をすると折れてしまう。自分のペースでやっていく事が大切です。」

「今やっている支援は、住民にとって本当に必要なのか、今一度考えてみることも大切。」

とのコメントを頂きました。

2011年3月11日に発生した東日本大震災は3月で9年目を迎えますが、

復興は道半ばにあり、各県、各地域では、様々な個別化した課題が山積している状況にあります。

未だ残る仮設住宅のこと、災害・復興公営住宅のこと、市民セクターが果たした役割など、

東日本大震災から8年が経過した今を知っていただき、東北との関わり方を考える機会にしていただけたら幸いです。

阪神淡路大震災はボランティア元年。

東日本大震災は寄付元年といわれています。

東北の「今」を届けてくれた登壇者と、被災者支援の制度やしくみがまだ整っていなかった阪神淡路大震災からの復興をまさに「走りながら考え、必要なものを作ってきた」ゲストや会場のみなさんとのやりとりを聞き、

大きな災害から、私たちの意識や社会のしくみが変化するなかで

24年前から変わらないのは、人と人との繋がり、地域のチカラなのだということを感じた一日でもありました。

※3.11の今がわかる会議in名古屋、in神戸の動画を公開するため準備をしているところです。

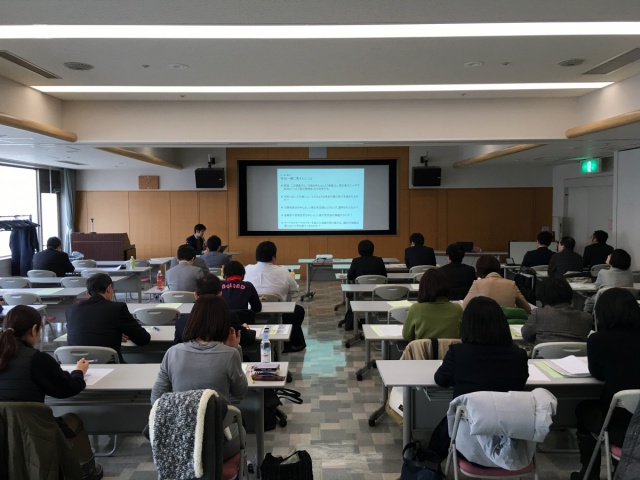

2月18日(月)、盛岡地区合同庁舎にて「防災ボランティア支援団体の相互理解・連携に係る研修会」を開催しました。

本研修会は、近年の大規模災害の頻発に際し、行政、社会福祉協議会、NPO等との連携の重要性が指摘され、平時からの関係構築に向けた取組が求められているところから、県域、市町村域で顔の見える連携体制の構築を推進していくにあたり、互いの活動の理解を促進することを目的として、岩手県と共催にて開催しました。

前半の行政説明では、「岩手県庁における災害時体制と役割分担」について、岩手県保健福祉部地域福祉課 主事 田端 優毅氏にお話しいただきました。発災時に県がどのような体制で対応にあたっているのか、主に被災者支援に携わる庁内関係部局の役割分担などに関する詳しい説明が行われました。

後半の講義では、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)事務局長 明城 徹也氏を講師でお招きし「大規模災害時における三者連携の現状」について講演いただき、近年、頻発する大規模自然災害において行政、社協、NPO等の三者が連携、情報共有し、被災者支援にあたっている。全国の三者連携の取組について紹介いただきました。

今年度いわて連携復興センター主催の災害に係るセミナー・研修は本研修会で終了となります。これまでの開催から得た成果、改善点を活かし次回につなげていきたいと思います。

※本セミナーはYahoo!基金「2017年度東日本大震災復興支援助成」をいわて連携復興センターが受託し、開催いたしました。

2/2(土)~2/3(日)の2日間、福島市市民活動サポートセンター会議室にて、

「東北のこれからの為に コミュニティ・オーガナイジング・WSふくしま」

を開催致しました。

岩手、宮城、福島の3県から35名の参加があり、スタッフ含め50名を超えるメンバーでこのワークショップをつくりあげました。

コミュニティ・オーガナイジングとは、

市民が自ら立ち上がり、持てる力を結集し地域の課題を解決していく、リーダーシップ養成プログラムです。

このワークショップは、手法についての講義→少人数でのグループワーク→振り返りで構成されており、

・人々を行動に動かすための語り方

・信頼関係の構築方法

・チーム構成の方法

・戦略作りの手法

・アクション

の5つのスキルについて学ぶことが出来ます。

9:20~19:50×2日間かけて行うこのワークショップ。

とてもスピーディーで内容の濃いものでしたが、

終了後には何とも言えない達成感と、地域も活動も年齢も性別も違うこのメンバーの一体感がありました。

それは、実際にコミュニティ・オーガナイジングという手法を通して得られたものなのだと思います。

ワークの中で、「スピーチは共感で人と人をつなげる」「やってみたい、知りたいと思うときに人は動く」

「感情に訴え感情を動かす」というワードがありました。

いくら戦略を練っていても、相手の心(感情)を揺さぶることが出来なければ、

共にアクションを起こしていくことは難しいのです。

また、コミュニティ・オーガナイジングにおけるコーチングも学び、

私たちの日々の活動にも活かしていくことが出来ると思っています。

今回のワークショップは、認定NPO法人ジャパン・プラット・フォームの組織基盤強化事業の一環として実施致しました。

また、福島市市民活動サポートセンター、一般社団法人ふくしま連携復興センター、NPO法人ビーンズふくしま、一般社団法人みやぎ連携復興センター、NPO法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパンの協力を頂きました。

私たちいわて連携復興センターは、

これからも、市町村を超えるだけでなく、岩手・宮城・福島の3県の方々が集える学びの場

についても創っていきたいと思っています。

1月31日(木)、ふれあいランド岩手(盛岡市)にて「災害に係る各種制度・法律を学ぶ勉強会」を開催しました。本勉強会は、災害ボランティア活動や被災地対応において有効となる法律、各種制度を学び、今後起こりうる災害時の的確な判断・情報提供等へつなげ、一日も早い被災者の生活再建を実現すること。また、平成28年8月台風10号豪雨災害後、制度を活用した被災者の生活に関する官民連携の支援事例を紹介し、同じく今後の災害対応の一案としていただくことを目的として開催しました。

前半の講義では、阪神淡路大震災記念 人と防災未来センター 主任研究員 菅野 拓 氏を講師でお招きし「災害ボランティア活動・被災者の 避難及び生活に係る各種制度」についてお話しいただきました。被災者の目線に立ち各種制度をどう理解し、どのように活用すべきかなど、わかりやすく丁寧にご説明いただきました。

後半の講義では、岩手弁護士会災害対策委員会 委員長 吉江 暢洋 氏を講師でお招きし「災害時に関連する法律と弁護士との連携 」についてお話しいただきました。災害救助法や災害対策基本法など、災害に関連する法律についてご説明いただきながら、災害時に弁護士と連携可能な支援方法にも触れていただきました。

最後の事例紹介では、NPO法人フードバンク岩手 事務局長 阿部 知幸 氏をゲストでお招きし「弁護士会との連携、制度を活用した県内の生活支援事例」として、平成28年の台風10号で被災された岩泉町での連携事例について紹介いただきました。

支援者の立場となる各セクターの皆様が、制度や法について共通の知識または認識を持つことで、支援活動における「ズレ」をなくし、円滑な災害支援を可能にすると考えます。制度や法を理解することは容易ではありませんが、だからこそ学ぶ機会を設け今後起こりうる災害に備えて参りたいと思います。

最後に、本勉強会にご協力いただいた多くの皆様に感謝申し上げます。

※本セミナーはYahoo!基金「2017年度東日本大震災復興支援助成」をいわて連携復興センターが受託し、開催いたしました。

1月30日、3.11の今がわかる会議in名古屋(現地会議in名古屋)をウインクあいちにて開催しました。

*いわて連携復興センターもJCN岩手担当として関わっております。

当日は、東日本大震災の被災地の課題や支援の在り方について、参加したNPOや企業、学生など

130人らで考え、東北との関わり方、繋がり方を考えるました。

第一部「災害公営住宅の課題やコミュニティ形成への取り組み事例報告」では、被災3県で活動する支援団体より、災害公営住宅の課題など事例報告がされ、宮城県からの登壇者である南三陸町社会福祉協議会の高橋さんからは、集会場にLSAを配置した取り組みや、70歳以上の地元住民を雇用した潜在型支援員の取組みの報告がありました。

岩手県からの登壇者である社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会 安田さんからは、応急仮設住宅、みなし仮設住宅、災害公営住宅、在宅被災者の見守り訪問をしながら、情報提供や傾聴・相談支援、健康状態等を把握し、行政や関係機関と共有しながら取り組んでいる一体的な見守り活動についての事例紹介がありました。

その中でも、「震災前に戻す復興ではなく、その地域が元気になる仕組みを作って行くことが大事」とのお話しに、会場の皆さんも頷いて耳を傾けていました。

第二部の『パネルディスカッション「学ぶ」』では、震災から8年目を迎える東日本大震災の現状と課題を各県からの登壇者より発表頂きました。

NPO法人移動支援Rera 村島さんより、現在取り組んでいる移動支援についてご紹介頂き、「対処療法の移動支援ではなく、なぜその人が移動に困ってるのか、それはなぜ‥と考え、本質の課題を見極め対応する必要がある」と発表されていました。

2011年3月11日に発生した東日本大震災から、来月で8年目を迎えますが、まだまだ復興は道半ばにあり、各県、各地域では、様々な個別化した課題が山積している状況にあります。

いまだに残る仮設住宅のこと、災害・復興公営住宅のこと、2020年度問題のことなど、8年目の東日本大震災で起きている問題や現状を知り、登壇者と一緒に東北との関わり方、繋がり方を考える機会、さらに各地で災害が起こる今だからこそ自分の地域の防災についても考える機会にしていただけたら幸いです。

今後は、2月19日に「3.11の今がわかる会議 in 神戸(現地会議 in 神戸)」を開催します。

こちらにも是非ご参加ください。

https://jpn-civil.net/2014/blog/2019/01/311_in_in_219.html

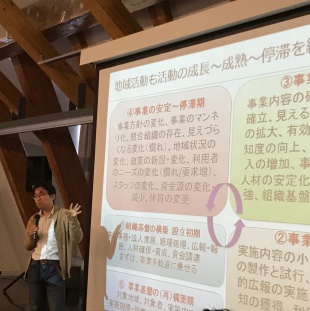

11月14日(水)紫波町情報交流館にて、「『地域で循環する資金』と『非営利組織の評価』を考える勉強会」を開催致しました。

前段では、公益財団法人地域創造基金さなぶりの鈴木祐司氏に、

主に以下の内容でお話しして頂きました。

・組織と事業の成長について

・地域の活動で活用できる資金について

・組織体制や中期計画を考えるためのワークシートのご紹介

今後に向けて、まずは「団体の成長・活動の成長を考えること」、「自団体の資金調達に係る傾向を確認し

次の5年の財源計画を考えること」についてお話し頂く中で、

組織の現状確認をしながら、3~5年後にも活動を継続できるように知識をつけることや

組織基盤強化等について考えることの重要性を学びました。

後段では、(一財)非営利組織強化センター/ (特活)きょうとNPOセンターの平尾剛之氏に、

第三者組織評価についてお話をして頂きました。

今では、多くのNPOなど非営利組織が、ホームページやブログ、SNSを活用し

自ら情報発信をすることが当たり前になっています。その中で、より多くの人からの信頼を勝ち取り、

寄付を集めるというアクションにつなげるにはどのようにしたら良いのでしょうか?

例えば、レストランや居酒屋を選ぶときに、お店のホームページ等を検索しますが、

それだけで予約するわけではなく、口コミなど、第三者のコメントを参考にして、

お店を決めることがあるかと思います。

NPOも同様で、自分たちだけでなく「他の誰かに自分たちの信頼性を伝えてもらうこと」が

大事になってきます。

今回お話し頂いた、第三者組織評価はその「他の誰か」に当てはまります。

我々NPOが社会から求められる役割はどんどん大きくなっていきます。

いわて連携復興センターとしても、NPOが活動しやすい環境づくりを目指すと共に、

引き続きNPOの基盤強化に向けてもサポートして参ります。

国連が定めた、11月5日「世界津波の日」に合わせて、宮古市内のNPO団体が実行委員会を立ち上げ、「世界津波の日合同防災イベント」が、11月3日、4日の2日間にわたって開催されました。

爽やかな秋晴れの下、浄土ヶ浜ジオサイトウォークが開催されました。

浄土ヶ浜ビジターセンターのガイドさんに案内していただきながら、浄土ヶ浜の地形、過去の津波を伝える石碑、東日本大震災の爪痕、などを見て歩きました。

浄土ヶ浜の石浜では、背後に避難道があることから「もしここで津波が来たら・・・?」「津波の速さはどれぐらい?」という問いに想像しながら※、時には驚きながら命を守るための行動がいかに大切かを学びました。参加者の中には、震災後に生まれた子どもたちや、震災時の記憶がある中学生の参加もありました。彼らにとっても、改めての学びとなったようでした。

※沖合だとジェット機なみの速さ、津波を見てからではウサイン・ボルトでも間に合わない

ジオサイトウォークの後は、浄土ヶ浜ビジターセンターに戻り三陸の地形や過去の津波の歴史・被害について、説明していただきました。その後、参加者全員で「新聞紙で作る防災スリッパづくり」を行いました。新聞紙一枚で簡単に出来る防災スリッパに、皆さん喜んで作成していました。

翌日は、田老津波文化とフォトウォークが開催されました。

まず、ラジオ体操で身体をほぐし、東日本大震災で地盤沈下した分を足して、10メートルに戻した防潮堤の上を歩きました。津波襲来をいち早く感知するための監視カメラや万里の長城と呼ばれた防潮堤が、東日本大震災の時にどのように機能したのか・・・。地元のガイドさんの言葉が胸に迫りました。

その後、昭和・明治の津波を伝える石碑や避難所代わりとなったお寺を回りながら、避難所となっている高台まで歩きました。そこから一望した町の様子は、同時開催された震災前の田老地区のかつての町とずいぶんと様変わりしていることに改めて気づかされました。

先人たちが残してくれた教訓を、今度は私たちが伝えていく役目があるのだと実感した2日間でもありました。世界津波の日合同防災イベント実行委員会は、今後も連携しながら、防災について地域の皆さんで考えるイベントを実施していきます。

※開催にあたり、H30年度被災者支援コーディネート事業の一環でサポートさせていただきました。

10月28日、おしゃっち(大槌町文化交流センター)にて開催された「子育てフェスin大槌 2018」にて、

キヤノンマーケティングジャパンによる 「みんなの笑顔プロジェクト『親子で写真教室』」を開催しました。

これはH30年度被災者支援コーディネート事業の一環で、いわて連携復興センターが、

一般社団法人Tsubomi様とキヤノンマーケティングジャパン株式会社様の「みんなの笑顔プロジェクト」をおつなぎし、実現したものです。

この日は、大槌近隣の親子連れ29名が参加されました。

基本的な操作方法を教えていただいたあと、大人も子どもも一人1台ずつ一眼レフを持って写真撮影を楽しみました。

最後に、写真家 かとうまさゆきさんから講評を頂きました。

子どもの撮る写真は、興味・関心のある視点がそのまま写真に現れるそうで、空や消防車、お母さん、

お人形、吊るし雛など感性が現れた写真となっていました。

参加者のみなさん撮影に夢中になり時間を忘れて楽しまれ、「写真」「カメラ」を通じて、

親子間、参加者間でコミュニケーションを図る機会となりました。

今後も、継続的に被災地の復興支援に取り組む企業様の思いとリソースを地域につないでいきたいと思います。

10月20日~21日の2日間神奈川県横浜市の横浜赤レンガ倉庫前広場において、東京湾大感謝祭が開催されました。このイベントの中で両日にわたって「いわてを売りに行こう!(事務局:NPO法人いわて連携復興センター)」としてブースを出展し、情報発信を行ってきました。出店者は大船渡市から2団体。浜焼きでおなじみ「中野えびす丸」さんと、トマさんソースを開発した「一般社団法人かたつむり」さんでした。

2日間で10万人を超える来場者を数え、お越しいただいた方々に岩手のいいものを発信することができました。この活動はヤフー様が運営するエールマーケットのご協力をいただき実施しております。イベント当日はエールマーケットのリニューアル記念日とも重なり、一層充実したコンテンツへと進化しています。ぜひご利用ください。

そしてこれからも岩手から、今を情報発信し、出店者の皆様に新たな出会いを提供し、さらない良質なコンテンツを持つ岩手へと発展しながら復興を成し遂げていくことを目指し、「いわてを売りに」行きたいと思います。

■ エールマーケットはこちら

https://yellmarket.yahoo.co.jp/

9月26日 大船渡市防災観光交流センターにて「NPOのための登記を学ぶ勉強会」を開催しました。

講師には、岩手県司法書士会 会長 / 小山田司法書士土地家屋調査士社会保険労務士事務所 所長 小山田泰彦氏をお招きし、NPOが知るべき登記の本質と必要性、岩手県の手引きには載っていない細かな対応方法についても教えていただきました。

法人登記とは、あらゆる法人が、組織の重要事項を登録し、社会に公開する制度です。もちろんNPO法人も法律によって、登記を行うことが義務付けられています。

出すべき書類の提出が滞っていると信頼度を下げることにもつながるだけでなく、

手続き等を怠ると、過料を支払わなければなりません。

下記、オンラインによる登記事項の手続きが出来ますので、こちらも是非ご活用ください。

■オンラインによる登記事項提出手続の流れ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html

1.事前準備(この手続は,初回のみ必要となります。)

(申請用総合ソフトのダウンロード等)

↓

2.登記事項提出書の作成・送信

(申請用総合ソフトにより登記事項提出書を作成,送信)

↓

3.申請書の作成・登記所への提出

(作成した登記事項提出書を印刷して申請書を作成し,添付書類等と共に登記所に提出)

↓

登記所における処理

登記所に申請書等を提出すると,登記所において受付をし,登記所内で処理を行います。

9月1日から9月9日までの9日間、東京都町田市において「いわてを売りに行こう!」を開催しました。

この企画は「情報発信」「広域連携」「商品力アップ」を主な目的として、県外のイベント等とタイアップし、岩手の団体の皆さんを実際にお連れして「売りに行こう!」という趣旨で実施しております。

実施にあたっては参加団体皆と「いわてを売りに行こう!実行委員会」を組織し、IFCがその事務局を務めております。

東京都町田市は震災後も岩手の団体と様々なつながりがあり、復興支援関連のイベントを実施してきました。一大イベントである「フェスタまちだ」でも、「東北復興支援」が今でも大きなテーマとして掲げられています。

のべ8者の皆様とともに、各団体の商品と岩手を発信することができました。今後もこの関係性を次につなげられるように、多くの参加者の皆様と企画を進めて参ります。

引き続きIFCとしても岩手全体の復興に寄与できるようサポートしていきたいと思います。

9月22日(土)、大船渡市防災観光交流センター2階にて「赤ちゃんからの防災ママフェスタ」が開催されました。

主催はNPO法人こそだてシップさん。(大船渡市市民活動支援センターさん共催)

防災について家族みんなで楽しく学んでほしいとの思いから、開催に至りました。

屋外では、支援車体験が出来たり、防災テントが設置されていたり、

一般社団法人かたつむりさんによる飲食販売がありました。

オープニングに海の星幼稚園の園児による遊戯の披露があり、

こそだてシップの伊藤理事長の開会あいさつからスタートしました。

会議室では、大船渡消防署の消防士による講話(地震と津波、家事、日常時の緊急対応)とコスチューム撮影があり、

展示室では、大船渡市の防災士、新沼真弓さんによるワークショップ(ふろしき防災活用術、新聞紙でつくる防災グッズ)がありました。

こそだてシップさんによる防災フェスタでは、「託児」が利用でき、消防士による講話や防災士によるワークショップへ、お父さんお母さんが集中して参加できる配慮がされています。

そのための大型遊具設置や、和室に開放、また、悩み相談が出来たり、抱っこ&おんぶ紐演習を受けられたりと、防災について学べるだけではなく、家族みんなで楽しく過ごせる環境づくりがされています。

今回の防災ママフェスタには、多くのご家族の参加がありました。

今年度に入り、西日本豪雨、北海道胆振東部地震など立て続けに災害が起こっています。

日常から、子どもと一緒に楽しく学び、家族みんなで備えるという意識の醸成が必要なのだと思います。

なお、いわて連携復興センターでは、

床下浸水した家屋の泥だし等に関する基礎知識取得研修

http://www.ifc.jp/news/workshop2/entry-2393.html

災害ボランティアセンター設置・運営に係る連携構築セミナー

http://www.ifc.jp/news/workshop2/entry-2403.html

などを開催し、次に起こりうる災害に備え平時から災害支援に関わる方々との顔の見える関係づくり、様々な事例・事象等に対する共通理解を深める取り組みをおこなっております。

9月20日(木)、岩泉町にて第2回「災害ボランティアセンター設置・運営に係る連携構築セミナー」を開催しました。

本セミナーは、今年度に入り西日本豪雨、北海道胆振東部地震など災害が続く中で、災害支援に従事する行政・社協・NPOに加え地域住民と連携することの必要性と、地域が関わり支え合う災害ボランティアセンター設置・運営をシミュレーションすることを目的として開催しました。

前半の講義では、前回に引き続き全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)事務局長 明城 徹也氏を講師でお招きし「災害ボランティアセンター設置・運営における官民連携の重要性」についてお話しいただき、一昨年の台風10号で被災した岩泉町での官民連携事例にも詳しく触れました。

後半のグループワークでは、岩泉町内の自治会の方々にもご参加いただき、岩手県社会福祉協議会進行のもと「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」を活用したシミュレーションを行いました。

第1回は支援者間での連携、そして今回は支援者と地域の連携をテーマに置いて開催しました。いわて連携復興センターでは、年度内にもう一度災害ボランティアセンター設置・運営に関連するセミナーの開催を予定しています。これまでの開催から得た成果、改善点を活かし次回につなげていきたいと思います。

最後に本セミナーにご協力いただいた多くの皆様に感謝申し上げます。

※本セミナーはYahoo!基金「2017年度東日本大震災復興支援助成」をいわて連携復興センターが受託し、開催いたしました。

8月25日(土)、雫石町社会福祉協議会を会場に「床下浸水した家屋の泥出し等に関する基礎知識取得研修」を開催しました。

本研修は、近年大規模な水害が頻発する中で、床下浸水した家屋の泥出しに必要な床板はがしや、浸水状況を見極め的確な作業手順を判断できる知識・技術を取得することを目的として開催しました。

前半の講義では、風組関東代表 小林 直樹氏を講師に「技術系ボランティアに係る知識と安全衛生」というテーマでご講義いただき、家屋の被災状況の確認方法や消毒・乾燥等の手順について学びました。

後半の実技では、フローリングと和室それぞれの床を再現したキットを活用し、床下対応基礎講習を行いました。釘の抜き方、床板の剥がし方、床下への入り方など、キットを用いた具体的な作業から実践に近い体験につながりました。

研修には想定を大きく上回るご参加をいただき、特に実技の時間では皆様の積極的な動きが見られました。

引き続き県内のニーズや課題を把握し、いわて連携復興センターでは災害や防災をテーマとした研修を企画・開催して参りたいと思います。

最後に、本研修にご協力いただいた関係各所の皆様に対し心より感謝申し上げますとともに、大阪府北部地震、西日本豪雨災害など現在も引き続き現場で活動される皆様へお見舞い申し上げます。

いわて連携復興センター 防災担当

※本セミナーはYahoo!基金「2017年度東日本大震災復興支援助成」をいわて連携復興センターが受託し、開催いたしました

8月20日(月)いわて県民情報交流センター(アィーナ)にて、『トヨタ財団「国内助成プログラム」公募説明会@盛岡』が開催されました。

トヨタ財団では、平成30年9月1日~10月10日にかけて「未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティー地域に開かれた仕事づくりを通じてー」をテーマに「国内助成プログラム」の公募を実施します。国内助成プログラムは、地域課題解決とその担い手育成を目的に、事業実施に向けた調査を対象とした「しらべる助成」と事業を対象とした「そだてる助成」の二つの枠組みを想定しています。

当日は、こちらの助成事業の活用をお考えの団体の皆様が、岩手県内はもとより、遠く青森県からのご参加もいただき、30名近い方々にご参加いただきました。

今回は、トヨタ財団担当者様より、国内助成プログラムの趣旨や具体的な助成事例のご説明と、特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センターの若菜千穂様より、NPOなどが行う調査や事業の組み立て等について教えていただきました。

若菜様から非営利活動に重要なポイントとしてのお話、事業を組み立てる際にニーズから始めるか、シーズから始めるのか。事業(仮説)を組み立てるための調査の仕方、例えば利用者さんヘのアンケートについて書きやすい(集めやすい)内容やページ数などの具体的なお話に、皆さん熱心にメモを取っていらっしゃいました。

その後の、グループワークでは「こんな事業を考えている・こんなところで困っている」をテーマに自己プレゼンテーションをしていただきました。

また、質問タイムでは、それぞれの団体さんや地域が抱えている課題の共有や「国内助成プログラム」申請に向けてのポイントも教えていただきました。

最後に、トヨタ財団さんへの個別相談会もあり、参加された皆さんはより具体的に相談出来たようで、時間いっぱいまで会場は熱気に包まれました。

■「2018年度国内助成プログラム」公募についてはこちらをご覧ください。

(募集期間:平成30年9月1日~10月10日)

http://www.toyotafound.or.jp/community/2018/