2025年12月1日(月)、キオクシア アイーナ5階会議室501にて「災対法・救助法改正と今後の支援のあり方を岩手で考える」研修会を開催しました。当日は、行政、社会福祉協議会、NPO、福祉関係者など、県内各地から対面・オンライン合わせて40名以上の方にご参加いただきました。

今年5月に行われた法改正は、被災者支援のあり方を大きく揺り動かす内容でした。避難所や物資配布を中心に「まずは場所を確保する」ことに力を注いできたこれまでの支援が、被災者一人ひとりの生活に寄り添う支援へと歩みを進めようとしています。とりわけ「福祉サービスの提供」が約70年ぶりに救助法へ追加されたことは、生活の再建を支える視点がようやく制度の中にも位置づけられたという点で、大きな意味を持っています。

また、行政と民間が協働しやすくなる仕組みが制度的に整えられたことも、地域の支援体制にとって心強い後押しとなります。しかし、制度が変わっても、それをどう実務に落とし込むのかは現場の理解が不可欠です。

本研修会は、改正の背景や目的を共有し、岩手の地域でどう実践へつなげるかを考え合う時間となりました。

講師には、大阪公立大学大学院の菅野拓氏と、内閣府(防災担当)の木村圭佑氏をお迎えし、それぞれ専門的な立場から法改正の狙いと今後の支援の方向性についてお話しいただきました。菅野氏からは、これまでの制度が抱えていた課題や、今回の法改正が必要とされた背景について歴史的な経緯も交えた説明がありました。続いて、木村氏からは、制度の具体的な改定内容や、自治体・支援団体が今後準備すべきポイントについて、制度運用の視点から、実務上の要点を整理した説明が示されました。参加者からは「制度の全体像がようやく理解できた」「福祉的支援を現場でどう展開するか考える重要な機会になった」といった声が寄せられました。

講演後の質疑応答の時間では、新たに可能となった支援をどのように地域で活用できるか、災害時に求められる支援の流れをどう整理するかなど、立場を超えた対話が広がり、現場での実践につながる気づきが各所から生まれていました。

※本研修会はINDS会員団体であるいわて連携復興センターが、日本財団「災害対策ローカルネットワークの構築事業」の助成を受けて実施しました。

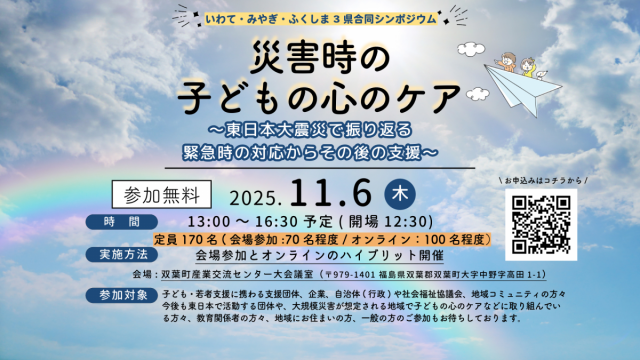

本シンポジウムは、特定非営利活動法人いわて連携復興センター・一般社団法人みやぎ連携復興センター・一般社団法人ふくしま連携復興センター・一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンターの4団体が主催したものです。

当日は、会場・オンラインあわせて約100名の方にご参加いただき、災害時における子どもの心のケアについて学びを深める時間となりました。

岩手からは、

●専門家

・八木淳子 氏(岩手医科大学 医学部神経精神科学講座 教授 / 岩手医科大学附属病院 児童精神科 診療科部長/岩手医科大学 いわてこどもケアセンター 副センター長)

●登壇者(心のケアの支援団体)

・南景元 氏(大槌町教育委員会 スクールソーシャルワーカー)

の2名の方にご登壇いただきました。

専門家の方々からは、震災を経験した親のPTSDなどが、震災後に生まれた子どもへも影響を及ぼしていること、また震災直後の混乱期に妊娠していた母親に対しては、心理的支援に加えて、継続的かつ物的支援も必要であることが示されました。さらに、福島県においては、原発事故の影響から、避難先でのいじめに対する保護者の不安なども重要な課題として語られました。

地域での取組事例の紹介やパネルディスカッションを通じて、有事の際には、日頃から慣れていることしか実践できないため、平時からのつながりいかに重要であるかが改めて確認されました。また、震災から14年が経過し、大規模災害で起きた出来事について、ようやく共通の言葉で語り合える状況になってきたことも共有されました。

参加者からは、「専門家のデータに基づいた内容で大変勉強になった」「“心のケア”が第二期復興・創生期間後も必要とされる背景の理解が深まった」「現場の実態を知ることができた」といった声が寄せられました。

今回のシンポジウムは、支援活動を継続していく上での重要性を参加者間で再確認する機会となったのではないかと思います。

今後とも、復興支援へのご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

※本事業は令和7年度復興庁被災者支援コーディネート事業により実施しております。

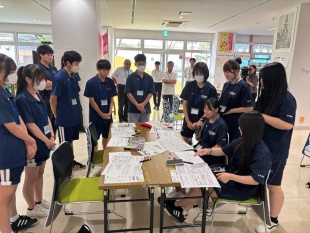

2025年8月5日・6日、奥州市が主催する中高生向け講座「協働のまちづくりアカデミージュニア」にて、講師の一人として参加させていただきました。 このプログラムは、市内在住または市内の学校に通う中高生を対象に、「自分の興味・関心」と「地域の課題や困りごと」をつなげて考えることをテーマに構成されています。未来の地域の担い手となる若者たちが、まちづくりについて主体的に学ぶ貴重な機会です。

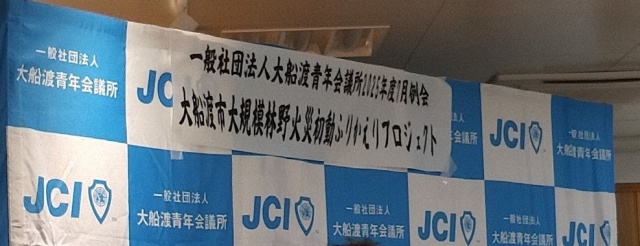

2025年7月26日、大船渡市にて開催された【大船渡市大規模林野火災初動ふりかえりプロジェクト】の分科会「ボランティア・炊き出し活動」に、弊法人 代表理事の葛巻がファシリテーターとして参加しました。

このプロジェクトは、一般社団法人大船渡青年会議所(JC)さんの主催によるもので、発災時の行動を関係者がともに振り返り、次なる災害に備えることを目的としています。会場には、JC、市社会福祉協議会、NPO、地域住民、高校生など、多様な立場の方々が集いました。

開会にあたっては、鎌田理事長(大船渡JC)より「発災当初からの振り返りを、今後の備えにつなげたい」との趣旨説明があり、岩手大学地域防災研究センター・福留先生の講演を経て、グループワークがスタートしました。

「東日本大震災での経験が活きた」「平時のつながりがあったからこそ炊き出しがスムーズに行えた」「高校生にも“依頼”するだけでなく、一緒に内容を考えてもらうことが重要」など、現場ならではの具体的な声が多く交わされました。

また、2,000人以上のボランティア登録があった一方で、「全員に活動の機会を届けられなかった」課題も共有されました。

大船渡市では2021年より、大船渡JC・大船渡市社協・おおふなと市民活動センターによる三者連携協定が締結され、年数回の会議や研修を通じて、震災の経験を活かした体制づくりが続けられてきました。

今回の林野火災における初動対応では、この連携のもと、避難所での炊き出しやボランティア活動、行政との調整がスムーズに進められました。また、いわてNPO災害支援ネットワークとしても、現地の情報発信や支援体制づくりにおいて連携を図らせていただきました。

現在は、大船渡市よりの委託を受け、大船渡市社会福祉協議会の4名の生活支援相談員が約100世帯を対象に、見守り支援を実施中です。

また、民間団体である大船渡よりそい・みらいネットが災害ケースマネジメントを担い、地域NPOの皆さんとともに、被災された方々に寄り添った支援が継続されています。

今回の振り返りの取り組みは、3.11の経験を継承するだけでなく、現在進行形の支援にも生きる大変意義深い場でした。

参加者同士の対話を通して、「地域の中にこんな担い手がいたんだ」という発見もあり、ワークショップ形式による気づきの共有も、大きな成果の一つだったと感じています。

いわて連携復興センターでは、今後も地域の多様な主体と連携し、災害時の支援体制の構築と、平時からのネットワークづくりに取り組んで参ります。

2025年7月23日、大槌町にて開催された【令和7年度第1回大槌町コミュニティ協議会】に、新田、瀬川、酒井、川原がテーブルファシリテーターとして参加しました。

大槌町コミュニティ協議会は、地域コミュニティの活性化を図るため、自治会・町内会や支援団体等が一堂に会し、横断的な協働や連携に取り組む場として、平成26年度から開催されてきました。

今年度第1回目は、30団体76名が参加され、以下の内容で行われました。

・令和7年度の地域活動の紹介

・集落支援員配置地域の地域活動事例報告

・グループワーク「協働による持続可能な地域活動に向けた話し合い」

※私たちはグループワークのファシリテーターとしてご紹介いただきました。

グループワークでは、第1部の地域活動や地域支援を通じて、

・どんな地域(まち)にしてみたいか

・地域でやってみたいこと(企画提案)

・取り組んでみたいことのテーマ

についてアイディアを出し、話し合いました。

主なキーワードとして「世代間交流」「関係人口」「情報発信の工夫」「地域間交流」「子育て世代の参画」などが挙げられ、“おもっせぇ大槌“に向けて「早速取り組みたい」というような声も上がりました。

また、大槌高校の高校生が主体的に参加されていた姿もとても印象的でした。

参加されたみなさん、大槌町協働地域づくり推進課のみなさん、ありがとうございました!

いわて連携復興センターでは、引き続き様々なセクターが参加できる場づくりや、ネットワーク構築に向けたサポートなど、地域のニーズに合わせたサポートを行なって参ります。

2025年3月25日(火)に、いわて県民情報交流センター(アイーナ)にて、一般社団法人日本承継寄付協会の三浦美樹代表理事を講師にお招きし、「岩手における遺贈寄付の可能性を考える~」を開催いたしました。

三浦氏からは、遺贈寄付とは「人生で使い切らなかったお金(相続)を、自分の死後に寄付すること」であり、ソーシャルセクターへの寄付をとして、人生の集大成の社会貢献として「自分らしい」形で未来につなげることである、と述べられていました。

日本承継寄付協会の主な取り組みを通して、遺贈寄付にまつわる現状についてお話しいただきました。

① 実態を調べる

→5年連続で全国調査を実施

② 相談先を増やす

→遺贈寄付の専門家を育成(承継寄付診断士 認定講座の開催 等)

③ 検討しやすいようにする

→情報誌「えんギフト」の発行(全国の公証役場や士業事務所に配布し、寄付先との出会いを届ける)

④ 遺言書の敷居を下げる

→遺言書作成の費用を助成(フリーウィルズキャンペーン)

参加者からは、

・遺贈寄付の平均額と中央値などはどのくらいか?

・遺贈先として、どのような分野が多いのか?

というような質問がされました。

その後、参加されている認定NPO法人のみなさまの活動紹介を中心に、参加者の自己紹介を行い、岩手県における遺贈寄付推進の可能性について深掘っていきました。

今回は年度末での開催となり、士業や企業、行政の方など、様々な方にご参加いただくことが出来ませんでしたが、もっと多くの方に知っていただく機会をつくることで、岩手における遺贈寄付の土壌づくりについてみなさんと考えていければと思います。

本事業は、武田薬品工業様の協力を得て「東日本大震災被災地の市民活動団体ネットワーク強化プログラム」として、認定特定非営利活動法人日本NPOセンター協力のもと開催致しました。

2025年3月26日、いわて連携復興センター事務所の会議室にて、『第53回いわて内陸避難者支援ネットワーク会議』を開催しました。

今回も、各参加団体の活動状況について共有いただき、日々の支援の現場から見えてきた課題について、活発な意見交換が行われました。支援の中で直面している実情や、困難さの変化について、さまざまな視点からの報告があり、非常に学びの多い時間となりました。

会議の中では、国が定める「第2期復興・創生期間」が2025年度で終了を迎えることも話題として上がりなり、「これからどのように“平時”へと移行していくのか」という大きなテーマにも触れました。震災から10年以上が経過し、地域の様子は一見「落ち着いたように見える」部分もありますが、実際には、孤立・孤独、心身の不調、経済的困窮、住まいの課題など、被災者の抱える問題はむしろ複雑化・多様化してきています。

特に、制度の狭間にある方や、支援の枠組みからこぼれてしまった方に寄り添い、変化に気づき、声を聴いてきたのは、地域に根ざした支援者の皆さんで、そうした支援者が「事業の終了」とともに現場を離れざるを得なくなると、その方々の声を受け止める存在が失われてしまうことになります。このことへの強い危機感が、多くの支援者から共有されました。

さらに、これまで支援に携わってきた人だけではなく、より「その人に近い存在」となれる支援者となりえる、たとえば地域の住民や団体、関係機関などにどうつなげていくか、どう巻き込んでいけるかという視点も話し合われました。

復興期から平時へと移る今だからこそ、ネットワークの意義や支援の形を再確認し、地域全体で“支える力”を維持・継承していくことが求められています。今後も引き続き、こうした場を通じて、現場の声をつなぎ、より良い支援のあり方を共に考えていきたいと思います。

2月3日(月)、盛岡市・岩手県公会堂を会場に「いわてNPO災害支援ネットワーク研修会『能登半島地震支援から学ぶ~自分の地域が被災した時、あなたはどうする?~』」を開催しました。

当日は県内各地から行政・企業・NPO・防災士など計36名の方々にご参加いただきました。

研修会前半の講義では、一般社団法人Jumpの千葉泰彦氏、一般社団法人OPENJAPANの肥田浩氏、一般社団法人ピースボート災害支援センター大塩さやか氏の3名を講師にお招きし、災害時支援の現状と課題について話題提供いただきました。

千葉泰彦氏からは、2016年に発災した台風10号のご自身の被災経験やこれまでの被災地支援を基に、発災後からの復旧や生活再建までのプロセスや被災地支援に関わる法制度の概況についてお話いただきました。

肥田氏からは、能登半島地震支援を事例として、重機操作などの技術系の専門NPOとしての被災地の入り方や、復旧プロセスについてお話いただきました。また、「受援力(外部からの支援を受け入れる力)」を高める必要性がある一方、全国各地で災害が多発する現在では東日本大震災のような全国各地から支援者が駆けつけるような状況にはなりづらいと指摘し、一定程度被災地域での自力復興していく力も養っていかなければならないといったコメントもいただきました。

大塩氏からも、能登半島地震支援を事例として、主に避難所や応急仮設住宅でのソフト支援の専門NPOとしての立場から、炊出し支援の調整やコミュニティ支援などの実践報告、「できる人ができる時にできることをやる」ための多機関連携の必要性についてお話いただきました。

後半はグループ毎に参加者の皆さん同士でグループワークを行い、講義の感想共有や参加者それぞれが平時・災害時に行っている業務・活動の確認、災害時の活動での課題感について意見を出し合いました。

参加者からは

・現場の生の声、リアルタイムの声が聞こえたので参考になりました。

・災害時のリアルな動きが分かりました。受援力という言葉が一番心に刺さりました。

・災害は多連携が必要で、そのためにとても重要な講義であったと思います。

といった感想が寄せられました。

1月24日(金)に、岩手県主催、いわて中間支援ネットワーク企画運営「NPO実務スキルアップセミナー」が北上市のさくらホール(北上市文化交流センター)にて開催され、いわて連携復興センターから3名で受講しました。

※当法人は、いわて中間支援ネットワーク構成団体の一員です。

本セミナーは、以下の5つの講座がありました。(カッコ内は講師)

第1講座:NPOとは?NPOで働く意義

(見年代 瞳 氏:NPO法人やませデザイン会議 事務局次長)

第2講座:連携・協働の必要性

(小野寺 浩樹 氏:いちのせき市民活動センター センター長)

第3講座:組織内で成果を引き出す力

(新田 真理子:NPO法人いわて連携復興センター 事務局長)

第4講座:経営資源を獲得する事業立案

(櫻田 七海 氏:NPO法人まちサポ雫石 代表理事)

第5講座:認定NPO法人の説明、情報交換・交流

(岩手県生活環境部若者女性協働推進室 認定NPO法人専門員)

(中村 恭香 氏:NPO法人いわてNPOフォーラム21 事務局長)

第1講座では、社会の仕組みと市民の関係やNPOとは?NPO法とは?などを学び、第2講座では、まちを支える市民活動やプロ市民の存在こそがまちの豊かさであるということ、市民活動団体や地域コミュニティ、行政、企業等の様々な主体との協働の必要性を学びました。

第3講座では、組織のビジョン・ミッションやステークホルダーとの関わりを再認識し、組織内外でのコミュニケーションの大切さについて学び、第4講座では、NPOが事業を行うために必要なモノやコトの中から「資金」について学び、決められたテーマに沿って実際に申請書を書いてみました。

最後の第5講座では認定NPO法人の制度について改めて学び、全体を通しての質疑応答がありました。

当日は、30人近くの方が参加されており、改めてNPO初任者向けセミナーのニーズを知ることができました。

いわて連携復興センターは、今後もいわて中間支援ネットワークの一員として、地域や団体に必要な講座や事業に取り組んで参ります。

いわて連携復興センターも参画している「いわてNPO災害支援ネットワーク」では、

11月10日(日)に遠野市と花巻市を会場に行われた「岩手県総合防災訓練」に参加しました。

訓練時の被害想定は、未明にかけて猛烈な雨による土砂災害や浸水被害が発生し、避難指示が発令された想定で実施。当日は、69の訓練項目に、67関係機関から約3,759人が参加されました。

遠野市を会場とした訓練の中には、LINEアプリを使った避難所受け付け訓練や、これまで把握の難しかった在宅避難者や車避難者支援するために開発されたシステムの実証実験、妊婦が避難したことを想定し、遠隔で胎児の心拍数の確認をする訓練なども行われていました。また、花巻市では飼い主が連れた犬や猫などのペットが避難所で過ごす訓練等が行われていました。

私たちINDSでは、遠野市福祉の里の展示ブースに出展。活動紹介パネルや資機材の展示と共に、遠野市の5者包括協定*¹の取組み紹介や、三井住友海上様と連携し防災グッズの紹介や水災被害VR体験を行いました。今後も、関係機関との繋がり作りや、活動の発信など災害時の対応力強化に努めていきます。

*¹ 遠野市、遠野市社会福祉協議会、一般社団法人遠野市青年会議所、NPO法人遠野まごころネット、認定NPO法人遠野山里暮らしネットワークの5団体が平時から協力し合い、防災の向上を目指すことを目的に『遠野市協働での災害時支援及び復旧・復興推進に向けた包括協定』を2023年3月19日に締結。

みえNPOネットワークセンター様よりお声がけいただき、

1月13日に、大規模災害の発生に備えて企業や団体の連携のあり方などを考えるシンポジウム「南海トラフ地震に備えて 被災者支援協働プラットフォームの必要性~平時から『つながり』をつくる~」に弊法人スタッフ 瀬川が登壇させていただきました。

当日は、約100人が参加し、多様な団体が集まって被災者を支援する枠組みづくりの必要性などを確認しました。

東日本大震災を機に立ち上がったいわて連携復興センターの取組みと

、3.11から5年後の災害「平成28年 台風10号災害」を機に立ち上がった岩手県内のNPOのネットワーク「いわてNPO災害支援ネットワーク」の取組紹介をさせていただきました。

平時から繋がりをつくっておくことで、何かあった時に相談しやすい、情報共有しやすい関係性を作っておくことが必要です。三重県では、多機関連携のプラットフォームを平時から構築しようと議論が始まっています。

シンポジウムについて、中日新聞WEBニュースにも掲載いただきました。

■中日新聞WEBニュース / 被災者支援、官民連携の枠組みを 津で南海トラフに備えるシンポジウム

2024年1月14日 05時05分 (1月15日 15時56分更新)

https://www.chunichi.co.jp/article/837960

************************

【シンポジウム開催】

南海トラフ地震に備えて 被災者支援 協働プラットフォームの必要性

~平時から『つながり』をつくる

いつ起こるかわからない自然災害に対して、

私たちは対応できる体制をつくることができているでしょうか。

災害時には、多岐にわたる被災者ニーズにいかに対応できるかが求められます。

だからこそ、平時から多様な団体、人々とつながり、お互い「災害時に何ができるのか」を共有する場が必要だと考えます。

そこで、「南海トラフ地震を乗り越えるための被災者支援協働プラットフォーム」について検討をし、提案書を作成しています。

本シンポジウムでは、提案書案を紹介し、「平時の被災者支援協働プラットフォーム」の役割や推進体制、立ち上げについて意見を交わします。

ぜひ、ご参加ください。

日時:2024年1月13日(土)13:30~16:30

場所:みえ県民交流センター

(三重県津市羽所町700アスト津3階 電話059-222-5995)

参加費:無料

定員:80名

主催:三重県、三重県社会福祉協議会

特定非営利活動法人みえ防災市民会議、特定非営利活動法人みえNPOネットワークセンター

【プログラム】

◎挨拶 趣旨説明

◎提案書案の紹介 「南海トラフ地震を乗り越えるための被災者支援協働プラットフォーム(仮称)」

◎トークセッション「平時、協働、プラットフォームに求められること」

◎フロアセッション「三重県の、平時の被災者支援協働プラットフォームをどうつくるか」

提案書の紹介、トークセッションを受け、参加者のみなさんと「平時の被災者支援協働プラットフォーム」

について意見を交わします。

◎次年度に向けて

【トークセッションゲスト】

明城 徹也氏 特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)事務局長

福井県出身。米国の大学を卒業後、建設会社に勤務。その後、NGO業界にて勤務。東日本大震災では発災直後より現地入りし、被災者支援・復興支援に従事。その経験から全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)の立上げに関わり、事務局長に就任。災害時の連携を考える全国フォーラムの開催や都道府県域における支援者のネットワーク構築などの事業を進めるとともに、熊本地震以降、被災者支援のコーディネーションに関わる。

古越 武彦氏 特定非営利活動法人長野県NPOセンター事務局次長

1965年長野県生まれ。元長野県危機管理部火山防災幹。長野県職員30年のうち、後半15年間を危機管理・防災関連の業務に従事。2022年3月に早期退職し、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)に入職。2023年4月に長野県の災害中間支援組織である「長野県災害時支援ネットワーク(N-NET)」の専従として長野県NPOセンターに入職。長野県域における被災者支援のため様々な事業に取組んでいる。

瀬川 加織氏

特定非営利活動法人いわて連携復興センター防災担当(いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)事務局)

2011年いわて連携復興センター入職。東日本大震災の復興に特化した中間支援NPOとして、主に被災地の復旧・復興に向けて支援活動を行うNPO等の支援や社会課題の解決に向けた県内外の資源と被災地をつなぐコーディネートを行う。岩手県内の地域担当としては内陸部を担当。他、2020年度より防災担当として、いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)事務局を担当する。

10月26日に「第48回いわて内陸避難者支援ネットワーク会議」を住田町にある「イコウェルすみた」を会場に開催致しました。

「イコウェルすみた」は、東日本大震災で甚大な被害が出た岩手沿岸南部の 陸前高田市・大船渡市・釜石市に隣接する住田町が、被災者を受け入れ、 更に支援に訪れる町内外の方々との間に多様なつながりが生まれるきっかけにもなった 「住田型応急仮設住宅」を一戸そのまま再現し、震災の記憶や記録を継承する施設として「展示棟」があるほか、 コワーキングスペースとして、グループワークが行えるスペースの「共用棟」「オフィス棟」もあります。 内陸NW会議の前後には、この施設内を見学させていただきました。

第48回の会議の話題は、各団体の取り組みの共有がメインでしたが、 復興財源が先細りになっている中、必要な支援をいかに地域に根付かせていくか、 逆に被災者の現状や課題をしっかりと発信し必要性を伝えていくか、 という話題が出ました。

また、コミュニティ形成に関する話題も出ました。自分たちでやろうという意識が芽生え始めた地域や、住民主体の動きまでもう少し時間がかかる地域など、 人々の繋がりやコミュニティは自然発生的には生まれにくいため、サロンやイベントなどの“場づくり”などを、その地域に応じたやり方で仕掛けていくことが必要です。 うまくいったやり方等、いわて内陸避難者支援ネットワーク会議が支援団体同士の情報交換の場となっています。

◾️ 「仕事と学びの複合施設-イコウェルすみた-」とは

住田町は林業日本一の町づくりを行っており、仮設住宅についての独自の構想を持ち、 東日本大震災以前にその大まかな設計が完成していました。 そのため、震災後、早急な対応が必要として超独自の仮設住宅建設を決断!! 3つの町有地に110棟(一般向け93棟、医療関係者向け17棟 )を建設し、 火石(ひいし)団地・本町(もとまち)団地・中上(なかがみ)団地として 震災から2ヶ月後の2011年5月には近隣からの被災者の木造仮設住宅への入居が始まりました。

木材加工技術を生かし住田町独自に建設した木造一戸建ての仮設住宅は全国的にも珍しく、 「住田型」として注目を集めました。

2021年12月に仮設住宅は閉所となったのち、本町団地が住田町「跡地利活用方針」により、 仮設住宅の部材を再利用して震災の記憶や記録を継承するとともに、 リモートワークやテレワークといった新たな働き方の受け皿となる施設として再整備されました。

〈HP参照〉https://www.icowell-sumita.com/

3/24(金)「休眠預金活用事業紹介セミナー~休眠預金を活用して事業を発展させるためには~」を来場とオンラインのハイブリッドで開催し、28名の方々にご参加いただきました。

本講座は、一般財団法人日本民間公益活動連携機構 事業部長の和田泰一さんと、同じくプログラムオフィサーの福田文さんより「休眠預金制度の概要と活用状況」「休眠預金活用の事例紹介」「休眠預金活用の担い手になるには?」についてご講義いただきました。

事例紹介のパートは、福田さんからのインタビュー形式で行われました。

当法人の事務局長である大吹が登壇し「休眠預金活用事業に申請しようと思ったきっかけ」「他の補助金や助成金との違い」などについて、実際に活用して感じたことをお話しさせていただきました。

参加された方の満足度も高く、「概要をコンパクトにまとめていただき、全体像を掴むことが出来ました。 」「実際に受けている団体の声が聞けたのはイメージしやすかったです。」などの声をいただきました。

和田さん、福田さん、ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました!

本講座は、岩手県よりNPO活動交流センター管理運営業務を受託している「いわてソーシャルパートナーシップ共同体」が実施しています。「いわてソーシャルパートナーシップ共同体」は、特定非営利活動法人いわて連携復興センターと株式会社めんこいエンタープライズにより構成されています。

引き続き、地域の中間支援団体や市町村と共に、地域のニーズに合わせた学びの機会を作っていきますので、ぜひご参加ください。

3月19日 遠野市民センターにて開催された「遠野市防災フォーラム 私たちが未来につなぐこと、新しく紡ぎだすこと~これまでのつながりを、これからの防災へ~(主催:遠野市)」の開催にあたり、いわて連携復興センターといわてNPO災害支援ネットワークも共催団体として、企画から関わらせていただいておりました。

当日は、県内外から170名の方に参加いただき、2011年の東日本大震災で官民協働で全国からの後方支援拠点として機能した遠野市が、当時の取り組みや活動を支えた幅広いネットワークを、未来にどう繋いでいくのかを考える場として開催しました。

はじめに、「遠野市協働での災害時支援及び復旧・復興推進に向けた包括協定」締結式が行われました。

毎年のように全国各地で災害が発生しており、岩手県内では、昨年8月に県北を中心とした大雨による災害が発生したところですが、災害はいつどこで起きてもおかしくありません。遠野市も例外ではなく、被害の最小化や被災者に寄り添った柔軟な支援が果たせるよう、平時から有事に機能する体制を整えておくことが必要なことから、今回の包括協定に至りました。

市町村単位の多機関連携による包括協定は、全国的にも先駆的な取り組みです。

今回締結した協定では、災害に対して遠野市内の5団体(機関)が連携して備え、対応することを目的に、

「市災害対策本部への参加及び情報の共有、支援の活動」など全部で6項目が盛り込まれています。

<包括連携協定の連携協力内容>

1 市災害対策本部への参加および情報の共有、支援の活動

2 災害ボランティアセンター開設時の協働による活動の推進、及び運営基盤の構築

3 市外の災害に対して協働での災害時支援、復旧、復興活動の支援

4 地域防災力向上に向けた広域連携・官民連携の推進のためのネットワーク構築に向けた事業

5 連携の取り組みを円滑、実効性のある活動にするための体制整備、研修会等の開催

6 その他目的を達成する事業

その後の基調講演では、「記憶、そして絆を未来につなげるということ」と題し、

大阪公立大学大学院文学研究科 准教授 菅野拓氏より、3.11の時に遠野市や遠野市内のNPO等が果たした社会的意義(ハブ機能・後方支援)についてや、この経験を踏まえて今後の災害対応について官民連携して取り組んでいくこと、検討していく必要性があることを、有識者の視点でお話しいただきました。

続くパネルディスカッションでは、「私たちは何を未来につなぐのか」をテーマに、菅野氏コーディネーターのもと、遠野青年会議所 河野理事長、JICA 松永氏、多田市長よるディスカッションを行いました。パネルディスカッションで、多田市長からは「繋がることによって生まれる価値がある」、JICA松永氏からは「災害時は特に、想像力と感受性が大事。その人がどういう状況に置かれているのか、その人の背景にはどういった課題があるのかを想像し、それを感じ取ろうとすること大事」とのコメントがありました。

今回のフォーラムでは、今後起こりうる災害に対し、これまでの災害時の活動経験をふまえ”防災”について考える機会となりました。震災前から各団体同士顔の見える関係があったからこそ、迅速な支援活動と、全国のボランティアや支援協力を遠野に集めることができたように、平時からの連携体制が災害時の効果的な支援の基盤となります。今回の遠野市の包括協定を契機に、さらなる連携強化に繋がることが期待されます。

1/24(火)にオンラインにて「NPOの出口戦略~組織のこれからを考える~」を開催しました。NPO法人セイエンの関口宏聡代表理事を講師にお招きし、オンラインにてご講義いただきました。

当日は、NPO法人や市町村のNPO担当課の方など8名にご参加いただきました。

関口さんより、組織のミッション達成後の姿について、NPO法人の解散の手続きについてのご講義をいただいたほか、地域でリソースを残すための選択肢として、事業継承や代表交代などの事例をご紹介いただきました。

参加された方の満足度も高く、「具体的でわかりやすかったです。誰も教えてくれないようなことをサラリと言ってくださるので、改めて本気で考えようと思いました。」「法人の閉じ方に関する考え方、姿勢、流れを整理できた。」などのご感想が寄せられました。

本講座は、岩手県よりNPO活動交流センター管理運営業務を受託している「いわてソーシャルパートナーシップ共同体」が実施しています。「いわてソーシャルパートナーシップ共同体」は、特定非営利活動法人いわて連携復興センターと株式会社めんこいエンタープライズにより構成されています。

引き続き、地域の中間支援団体や市町村と共に、地域のニーズに合わせた学びの機会を作っていきますので、ぜひご参加ください。

12/14(水)に「オンライン会議の進め方講座」を、12/23(金)に「SNSを活用した情報発信講座~魅力的で効果的な情報発信とは~」をそれぞれオンラインにて開催いたしました。

■オンライン会議のすすめ方講座■

地域社会デザイン・ラボ代表の遠藤智栄さんを講師に開催いたしました。

遠藤さんより、オンライン会議の「事前準備」「当日の進行」「終了後のフォローアップ」などについてご講義いただき、ブレイクアウトルームに分かれて、オンライン会議の体験をしました。

参加された方の満足度も高く、「講座全体が、実践的な内容であったこと、 2時間という限られた時間内で、ノウハウが沢山盛り込まれていたことなどから、有意義な時間だったと感じました。」「オンライン会議を良く使用しますが、まだ司会などの経験はないため今回実践形式で練習できたのがすごく良かったです。」などの声をいただきました。

■SNSを活用した情報発信講座~魅力的で効果的な情報発信とは~■

東北大学大学院情報科学研究科・准教授、NPO法人杜の伝言板ゆるる・副代表理事の岡田彩さんを講師に開催いたしました。

「情報発信の必要性」「効率的な情報発信」「告知したい情報の取捨選択と見せ方」についてご講義いただいた後、ブレイクアウトルームに分かれて、グループごとにFacebookでより「いいね!」を押してもらえる文章を考えました。

参加者からも「すぐ役に立つ」という回答を多くいただき、「結果の行動(寄付をする、とか)は同じでも、アプローチの文言によって印象が違うことやそれが壁にもなり得ることが学びでした。改めて投稿に気を使っていきたいと思います。」「行動を変えさせるには、ほんの少しの工夫で可能性が高まるとの言葉が何においても当てはまる内容と感じて共感できました。」など多くのご感想が寄せられました。

両講座にご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

本講座は、岩手県よりNPO活動交流センター管理運営業務を受託している「いわてソーシャルパートナーシップ共同体」が実施しています。「いわてソーシャルパートナーシップ共同体」は、特定非営利活動法人いわて連携復興センターと株式会社めんこいエンタープライズにより構成されています。

引き続き、地域の中間支援団体や市町村と共に、地域のニーズに合わせた学びの機会を作っていきますので、ぜひご参加ください。

令和4年12月1日(木)、福島県双葉町・双葉町産業交流センターを会場に、「令和4年度 3県合同シンポジウム 東日本大震災から未来に向けての繋がり~復興のその先へ~」を、いわて連携復興センター、みやぎ連携復興センター、ふくしま連携復興センター、東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)、みちのく復興・地域デザインセンターの共催で開催しました。

コロナ禍ということで、一般参加者はオンライン開催ではありましたが、全国から90名程の方にご参加いただきました。

本シンポジウムは、全体会で現在の被災地の現所とこれまでの歩みを共有し、岩手県、宮城県、福島県の県ごとに分科会を設け、それぞれの地域の復興や被災者支援の状況や取り組みについて、各々のテーマにおけるロングゴールとショートゴールについて議論しました。

全体会・各分科会のテーマや登壇者については以下の通りです。

<全体会1>

テーマ:現在の被災地の現状これまで歩みについて紹介、復興のその先にあるロングゴールショートゴールについて検討

登壇者:特定非営利活動法人いわて連携復興センター代表理事 葛巻 徹 氏

一般社団法事みやぎ連携復興センター代表理事 木村 正樹 氏

一般社団法人ふくしま連携復興センター理事 中鉢 博之 氏

企 画:一般社団法事みちのく・復興地域デザインセンター、東日本大震災支援全国ネットワーク

<分科会1:岩手>

テーマ:復興の踊り場フェーズから現在までの活動変遷プロセス

登壇者:特定非営利活動法人おはなしころりん 理事長 江刺 由紀子 氏

聞き手:特定非営利活動法人いわて連携復興センター 代表理事 葛巻 徹 氏

企 画:特定非営利活動法人いわて連携復興センター

<分科会2:宮城>

テーマ:復興から平時に移行する期間における復興支援を考える

登壇者:一般社団法人みやぎ連携復興センター 代表理事 木村 正樹 氏

一般社団法人まちづくり支援センター 代表理事 塚本 卓 氏

一般社団法人おしかリンク 代表理事 犬塚 恵介 氏

山元の未来への種まき会議 岩見 圭記 氏(資料提供による参加)

企 画:一般社団法人みやぎ連携復興センター

<分科会3:福島>

テーマ:原発被災地の復興へ向けた自発的連携による民間ネットワークの活動

登壇者:一般社団法人ふくしま連携復興センター 理事 中鉢 博之 氏

ホストスピーカー:一般社団法人葛力創造舎 代表理事 下枝 浩徳 氏

ゲストスピーカー:一般社団法人双葉地域観光研究協会 代表理事 山根 辰洋 氏

企 画:一般社団法人ふくしま連携復興センター

<全体会2>

テーマ:分科会で話し合われたテーマ毎の議論を経てのロングゴール/ショートゴールの共有

登壇者:特定非営利活動法人いわて連携復興センター代表理事 葛巻 徹 氏

一般社団法事みやぎ連携復興センター代表理事 木村 正樹 氏

一般社団法人ふくしま連携復興センター理事 中鉢 博之 氏

東日本大震災支援全国ネットワーク 代表世話人 栗田 暢之 氏

企 画:一般社団法事みちのく・復興地域デザインセンター、東日本大震災支援全国ネットワーク

参加者からは

「3県それぞれの活動の一端や違いを知ることができ、大変興味深く参考になった。」

「沿岸部で活動される方達のリアルな声を聴くことができ、自分達から足を運び、直接知りに行くことの重要さを確認できた。」

「5年後、10年後のゴールに向けて前を向いて進んでいることが実感できた。」

というようなお声をいただきました。

いわて連携復興センターは、様々なセクターが参加できる場づくりや、ネットワーク構築に向けたサポートなどを引き続き行なってまいりたいと思います。また、宮城・福島の連携復興センターさん、みちのく復興・地域デザインセンターさんや東日本大震災支援全国ネットワークさんらとも協力し、県境を越えてつながる事が出来る機会づくりもしていきたいと思います。

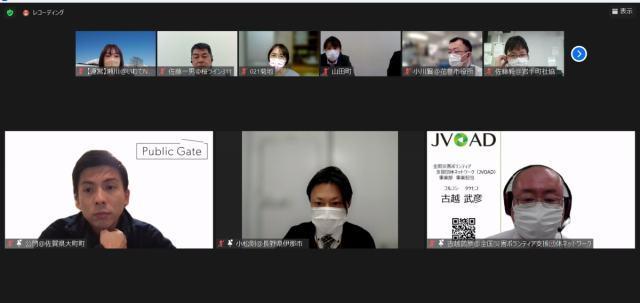

12月22日にオンラインで開催した「三者連携体制の構築に向けた研修会」には、

県内外の行政、社協、NPO等50名程が参加されました。

前段の講義をご担当したJVOADの古越さんからは、「三者連携の手法は地域特性や関係性、平時から担う業務などにより色々なやり方があるが、それぞれのセクター・団体の得意分野を生かして取り組むことが大事。セクターの枠を超えて、被災者の為という同じ目的の元、災害関連死を出さない、被災者に支援を届けるということを念頭に、皆さんの地域でも本日の取り組みを参考にして進めてほしい」とのお話を頂きました。

後段は事例紹介として、三者連携体制の構築をすでに実践されている皆様より、

長野県、佐賀県、岡山県の事例をご紹介いただきました。

最後に、参加者からの質疑応答では、失敗事例・困難事例を知りたいとのご質問に対し、

「連携事例としているが、正直そんなに簡単なことではなかった。

NPOと行政と社協の体制構築においては、見えない配慮がたくさんあった。

コミュニケーションなど、支援体制を災害前に整えておかないと。」

「こちらが求めていることと、相手の方(支援者)ができる事を、

きちんと話をしながら進めていくことが大事。」など、登壇者よりご回答いただきました。

3.11東日本大震災、その後の地震、台風などの災害経験をふまえて、いわて連携復興センターもINDSに参画しながら、岩手の災害時の支援体制を平時から整えていけるよう活動して参ります。