いわて未来づくり機構(事務局:岩手県復興局復興推進課)様主催のイベントのご案内です。

令和2年度 第2回いわて復興未来塾「間もなく10年、復興のこれから」の開催について

東日本大震災津波発災からの復興を力強く進めていくためには、復興を担う個人や団体など多様な主体が、復興について幅広く教え合い、学び合うとともに、相互に交流や連携をしながら、復興の推進に生かしていくことが求められています。

このため、岩手県内の産学官の連携組織「いわて未来づくり機構」では、「未来づくり=人づくり」の考え方のもと、2回目の未来塾を開催しますので、ぜひご参加ください。

■ 開催日:令和3年1月31日(日曜日)、2月1日(月曜日)

■ 開催時間:各日 13:30~15:30

■ 場所:エスポワールいわて(盛岡市中央通り1-1-38)2階大ホール

■ 内容:

テーマ 「間もなく10年、復興のこれから」

【1月31日(日曜)】全体会

[主催者挨拶] 岩手県知事 達増 拓也

[基調講演]

山田 理 氏(株式会社岩手朝日テレビ営業部アシスタントマネージャー)

[事例報告者]

・松浦 宏隆 氏(宮古市産業振興部観光課もてなし観光係 係長)

・河野 通洋 氏(株式会社八木澤商店代表取締役社長)

[司会] 人首 ますよ 氏(東日本大震災津波伝承館解説員)

【2月1日(月曜)】内陸報告会

[基調講演]

関 博之 氏(地方職員共済組合理事長、元復興庁事務次官)

1.沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター

主任 荻野仁大(群馬県派遣)

2.環境生活部県民くらしの安全課

主査 世古徳彦(三重県派遣)

3.商工労働観光部定住推進・雇用労働室

主事 津曲裕人(宮崎県派遣)

4.復興局復興推進課

主事 鍵本拓哉(東京都派遣)

[新しい生活様式に配慮した実施について]

・参加者の皆様は、検温、マスクの着用、手指消毒等にご協力をお願いします。スタッフもマスク着用で業務にあたります。

・事例報告会場では三密空間を避けるため、座席数を減らし一定の間隔を保ちます。また、扉を開けるなど換気に努めます。

・当日の模様を、岩手県公式インターネット番組 ニコニコ生放送「いわて希望チャンネル」にて生配信いたします。(いわて希望チャンネルの視聴は申込不要です。)https://ch.nicovideo.jp/iwate-kibou">

■ 申し込み

・事前申し込みが必要です。

・座席の数に限りがございますので、お申込みはお早めにお願いいたします。

・申し込み締切日:令和3年1月20日(水曜日)

■ 定員

60名

申込制(先着)

■ 費用

不要

■ 主催

いわて未来づくり機構(事務局:岩手県復興局復興推進課)

詳細・お申込は以下のリンク先をご覧ください。

https://www.pref.iwate.jp/shinsaifukkou/fukkounougoki/event/1035194.html

| 名称 |

WAM助成(社会福祉振興助成事業) 通常助成事業

|

|---|---|

| 内容 |

独立行政法人福祉医療機構(WAM)が行う社会福祉振興助成事業(WAM助成)は、国庫補助金及び寄付金を財源とし、NPOやボランティア団体などが行う民間福祉活動を対象とした助成金制度です。高齢者・障害者などが地域のつながりの中で自立した生活を送れるよう、また、子どもたちが健やかに安心して成長できるよう、民間の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ細かな活動に、助成というカタチでお手伝いしています。

自然災害や新型コロナウイルス感染症の発症など、日々の状況が刻々と変化するなか、今後も社会福祉振興助成事業を通じて、新たな地平を拓く可能性を秘めた民間福祉活動の継続的な後押しにより、一人ひとりがその人らしく生きることのできる地域づくりに寄与することを願っています。多様な社会資源がそれぞれの地域で有機的に連携・協働し、それぞれの得意とする活動を行いながら人と地域の絆をつくり直し、支え合いと活気のある地域社会の再生を目指すシステムづくりに取り組みます。

助成対象事業は、事業の実施形態によって次の2つに区分されます。

(1) 地域連携活動支援事業

地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、社会福祉諸制度の対象外のニーズ、その他地域の様々な福祉ニーズに対応した地域に密着した事業(同一都道府県内)

(2) 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業

全国又は広域的な普及・充実等を図るため、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、相互にノウハウを共有し、社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は社会福祉施策等を補完若しくは充実させる事業

|

| 助成金額 |

(1) 地域連携活動支援事業:50万円~700万円

(2) 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業:50万円~900万円 |

| 申込期限 |

2021年2月1日(月)※17:00まで

|

| お問合せ |

独立行政法人福祉医療機構 NPOリソースセンター

|

| URL | https://www.wam.go.jp/hp/r3_wamjyosei/ |

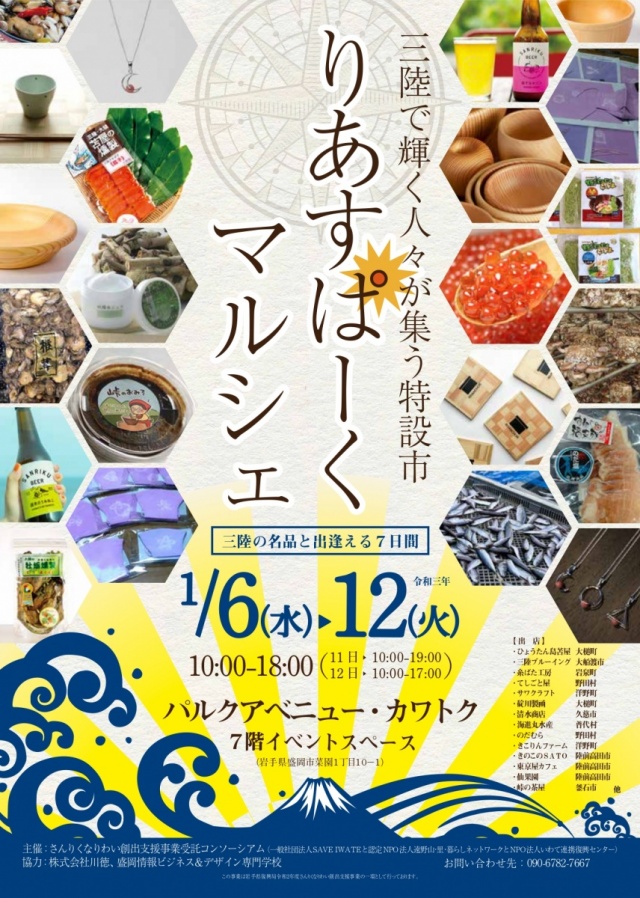

りあすぱーくマルシェinパルクアベニュー・カワトク

岩手県沿岸12市町村で事業を行う中小企業者及び小規模事業者のみなさまの販路開拓や拡大を支援するため、さんりくなりわい創出支援事業受託コンソーシアム(一般社団法人SAVEIWATE、NPO法人遠野山里暮らしネットワーク、NPO法人いわて連携復興センター)が、盛岡市のパルクアベニュー・カワトクにて、消費者への認知拡大および販路拡大を支援する販売会を開催します。

三陸選りすぐりのおいしいもの、魅力あるもの、取り揃えています!

新型コロナウイルスの感染拡大により打撃を受けた三陸沿岸の起業者さんへ、応援よろしくお願いします!

●りあすぱーくマルシェinパルクアベニュー・カワトク

場所:パルクアベニュー・カワトク 7階イベントスペース (岩手県盛岡市菜園1丁目10-1)

日時:令和3年1月6日(火)~12日(火) 10:00~18:00

出展者:岩手県沿岸12市町村の食料品または工芸品などを扱う中小企業者・小規模事業者

実施団体:りあすぱーく(さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム)

構成団体:一般社団法人SAVE IWATE,認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク,

NPO法人いわて連携復興センター

いわて連携復興センターも構成団体として運営しております、NPO活動交流センターより下記セミナーのご案内です。皆様のご参加をお待ちしております。

※申し訳ありませんが、岩手県内の方が対象となっております。

【概要】

NPO法の制定から20年が経ちました。岩手県内のNPO法人も400団体を超え、県内各地で多様な活動が行われています。

一方で長年活動している団体の皆様からは、メンバーの高齢化や入れ替わりに伴う体制維持への不安や、

事業内容の精査に伴う最適な法人格についてなどのご相談をいただく事が多くなりました。

このような現状をふまえ、今回はNPOとしてのミッションを達成した先にある「終わり方」を見据えた組織経営や、

様々な環境変化に応じた組織体制の変化など、NPOのいわば「出口戦略」について学んでいきます。

【日時】

令和3年1月29日(金)

変更・合併編 10:00~12:00(開場9:30)

閉じ方編 14:00~16:00(開場13:30)

*セミナー終了後、NPOに関する個別相談会を実施します。「要予約」「来場者」にかぎります。

*どちらもオンライン(Zoom)受講が可能です

・オンライン参加をお申込みいただいた方へは、追ってZoomのURLを個別にお送りいたします

・オンライン参加者様側の接続環境や音声の不備などはフォローできかねますので、

あらかじめご了承ください。

【場所】

岩手教育会館 カンファレンスルーム200

岩手県盛岡市大通り1丁目1-16

※お車でお越しの方は、近隣の有料駐車場をご利用ください

【内容】

変更・合併編:自分たちに合った法人格や体制とは

※NPO法人から社会福祉法人、一般社団法人、任意団体等への法人格の変更や、

合併、分離・独立、譲渡などについて

閉じ方編:事業や法人の閉じ方に必要なこととは

※自主解散、破産、強制解散(認証取り消し)など、

NPO法人を閉じるための流れや必要なことについて

【講師】認定NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会

代表理事 関口宏聡 氏

【定員】15名(オンライン視聴者含まず)

【参加費】無料

【申込締切】1月26日(火)18:00まで

【主催】NPO活動交流センター

【お問合せ・お申込み】

(必要事項をご記入の上、メールかFAXでお申し込みください)

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

〒024-0061 岩手県北上市大通り1-3-1 クレヨンタワー7階

TEL:0197-72-6200 E-mail:join@ifc.jp 担当:阿部

この事業は、岩手県よりNPO活動交流センター管理運営業務を受託している

「いわてソーシャルセクター協議会」が実施します。

「いわてNPOソーシャルセクター協議会」は、特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21と

特定非営利活動法人いわて連携復興センターにより構成しています。

【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集_2020年12月23日現在

被災地の現状を直接伝え、全国からの継続的な関心につながる機会として、 いわて連携復興センターが今年度参画する「さんりくなりわい創出事業」の一環で、 関連する事業者さん向けに新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集をまとめています。 下記ファイルに各種支援情報を一覧にしておりますので、ご活用ください。

作成:りあすぱーく(さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム)

実施団体:一般社団法人SAVE IWATE,認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク,NPO法人いわて連携復興センター

| 名称 | 令和2年度 岩手県事業復興型雇用確保助成金(雇入費)のご案内【後期】 |

|---|---|

| 内容 |

沿岸市町村に所在する事業所が被災三県求職者を雇い入れた場合、雇入費助成金を支給します。

※地域の産業の中核となる中小企業が被災求職者等を雇用する場合に、雇入経費を助成(1人あたり3年間で120万円)するものなのですがNPOでも活用ができます。

●助成対象事業所:

下記の①~③の全てに該当する沿岸12市町村に所在する事業所が対象となります。

① 下記のア、イいずれかの産業政策の支援対象となっている事業を実施していること

ア 別紙1に掲げる国又は自治体の補助金・融資による産業政策の支援対象となる事業(1号事業)

イ アの産業政策以外で、別紙2に記載の基準及び産業政策の支援対象となる事業(2号事業)

※ 東日本大震災からの復興施策に関連する事業が対象です。2号事業は個別に認定委員会で審査します。

② 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずるもの ※ 最終頁参照

※ 平成28年3月31日までに①の事業を実施している場合はこの限りではありません。

③ 令和2年度に初めて雇入費助成金を申請する事業所

ただし、令和元年度までに事業復興型雇用確保助成金支給を受けた事業所でも、初回の支給申請時の最初の新規雇用者の雇入れから2年以内に雇い入れた労働者がある場合は助成対象となります(過年度に申請する機会があったにもかかわらず、申請をしなかった者は対象外)。

●助成対象労働者:

〈申請対象〉令和2年11月1日から令和3年1月29日までの雇入れ

原則として、次の①~③の全てに該当する労働者です。

① 助成金の対象事業所に雇用された被災三県求職者(注1)

・ 初めて申請する事業所の場合、令和2年2月1日以降に雇用された労働者が対象です。

(令和2年度までに支給認定を受けた事業所にあっては、初回認定の最初の新規雇用者の雇入れから2年以内に雇い入れた労働者が対象)

・ 再雇用者は、新規雇用者1名につき4名まで申請可能(助成対象労働者の8割の人数まで)

・ 新規学卒者も対象(平成23年3月11日に本人又は扶養者が岩手県、宮城県、福島県に居住していた場合に限る)

・ 補助金、融資等による産業政策の支援決定以後に雇用された労働者

② 「期間の定めのない雇用契約」又は「1年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用契約」により

雇用された求職者

③ 雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者

(注1) 被災三県求職者:平成23年3月11日において岩手県、宮城県、福島県で勤務又は居住していた求職者

※ポイントとしては、

国や自治体の補助金・融資(新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象とするもの。)

又は雇用のミスマッチに対応するための産業政策の対象となっている事業であるか、それ以外で「産業政策と一体となった雇用支援」と県において認めた事業を実施する場合となります。

|

| 助成金額 |

1人当たり最大3年間を認定し、助成対象労働者が在職している期間について支給します。

総支給額 / 1年目 / 2年目 / 3年目

フルタイム労働者:120万円 /60万円 /40万円 /20万円

短時間労働者: 60万円 /30万円 /20万円 /10万円

・適時に手続きを行わない場合、助成金の額が減額されることがあります。

なお、令和元年度までに支給認定を受けた事業所であって、既に離職した助成対象労働者がいる場合は、離職した助成対象労働者の補充を先に行うことになります。

・2号事業を実施する事業所の場合、再雇用者は8割の額となります。

・1事業所当たりの上限額は2,000万円です(事業復興型雇用創出助成金を含む)。

|

| 申込期限 |

2021年1月29日(金)※消印有効(注)持参する場合は、16:30必着

|

| お問合せ |

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室

|

| URL | https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/koyouroudou/koyou/1017342/1017344.html |

・震災から10年「光る絵本展in三陸鉄道」を

岩手の復興を担う若者たちで開催したい!

一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校代表理事/伊藤さんのメッセージはこちらです。

このプロジェクトに多くの若者たちとチャレンジできることに凄くワクワクしています 日常的に利用していた三鉄でイベントができることもそうですが、日頃一緒に活動している高校生たちが、普段なら出会うことのない内陸の高校生や、出身の大学生と一緒にプロジェクトを推進している姿を見ていると可能性しか感じないです!!

釜石にいると、地域課題に対してアクションをおこす若者や、ボランティア活動に参加する子どもたちを目にする機会は多いですが、これって震災前だと非日常的な光景なはずです。 そう考えると、子どもや若者たちの成長もそうですが、やりたい想いや探究心や問いに対して伴走できている地域の姿自体が、この10年で育まれた価値なんだと感じています。

生まれ育った釜石を元気にしたいという想いで、いわゆる市民活動に関わり始めて間も無く17年が経ちますが、希望や未来を見いだせていたかというと全くそうではなかったのが震災前の正直な気持ちです。

逆に世代や出身なんて関係なくごちゃ混ぜで未来を語れている今に可能性しか感じていない中で、多くの若者たちと一緒にチャレンジできる光る絵本展は正に象徴的なイベントです!

イベント自体は年明け3/12からの予定ですが、実現のためにもまずはクラファンへの協力お願いします。

| 名称 |

「みてね基金」第二期公募~すべての子どもやその家族が幸せに暮らせる世界の実現~

|

|---|---|

| 概要 |

第二期は、他の団体や地域にも波及しうる優れたアイデアを持つ団体へのまとまった資金および支援の提供をおこなう「イノベーション助成」と子どもや家族に寄り添いながら地道に活動を続けている全国各地の団体の成長への資金および支援の提供する「ステップアップ助成」を実施します。(助成総額は2部門で最大5億円を予定)

また、それぞれの部門で、各団体のニーズを踏まえた上で、伴走支援なども提供します。

----------------------------

イノベーション助成

----------------------------

より良い社会や仕組み作りに向けて、中長期的に大きな社会的インパクトが期待できる優れた事業・活動に対し、1団体あたり最大1億円(助成期間:最長3年)を助成します。

また、伴走支援など(課題の整理や識者によるアドバイス、情報・ノウハウの提供など)の非資金的支援も提供します。

●助成金額:1団体あたり最大1億円(助成期間:最長3年)

●助成総額(予定):3億円~4億円

●採択予定件数:5~8件

●助成対象となる団体:「難病・障がい」「教育」「貧困」

「出産・子育て」「虐待」の領域で課題解決に取り組む非営利団体

※原則として年間の財政規模3000万円以上、活動実績3年以上の団体

●公募期間:2020年11月20日(金)~2021年1月7日(木)12:00

●対象地域:日本国内の取り組み中心に、海外での取り組みも対象

----------------------------

ステップアップ助成

----------------------------

子どもや家族、そして地域の課題に向き合い、草の根で活動を続けてきた団体が

事業基盤・組織基盤を固め、事業や団体のステージをレベルアップさせていくための

取り組みに対し、最大1,000万円(助成期間:最長2年)を助成します。

また、伴走支援などの非資金的支援も提供します。

●助成金額:1団体あたり最大1千万円(助成期間:最長2年)

●助成総額(予定):1億円

●採択予定件数:10~15件

●助成対象となる団体:「難病・障がい」「教育」「貧困」

「出産・子育て」「虐待」の領域で課題解決に取り組む非営利団体

※原則として活動期間2年以上で、この助成金を活用してステージをレベルアップさせていく意欲と計画がある団体

●公募期間:2020年12月15日(火)~2021年1月15日(金)15:00

●対象地域:日本国内の取り組み中心に、海外での取り組みも対象

|

| 個別相談 |

公募締切前に個別相談(1団体あたり30分・オンライン)を実施しています。

面談の参加有無は採否には影響しませんが、申請書類作成にあたってご活⽤ください。

|

| 申込期限 |

※それぞれの部門で公募期間が異なりますのでご注意ください。

|

| お問合せ |

NPO法人ETIC.(エティック)ソーシャルイノベーション事業部

みてね基金事務局(担当:本木、石塚)

|

| URL |

イノベーション助成:https://fund.mitene.us/n/n6bc254d34e2c

ステップアップ助成:https://fund.mitene.us/n/n6a82f7027f8d

|

| 名称 |

令和3年度「ご近所支え合い活動助成金」第1次募集

|

|---|---|

| 内容 |

「ご近所支え合い活動助成金」は、県民が共に助け合い支え合う活動を支援し、安心して暮らし

けることができる地域社会を実現するため、「いわて保健福祉基金助成金」の特別枠として県民の社会貢献活動等を支援するための助成制度です。

引き続き、震災からの復興に関連した事業に配慮したいと考えております。

●助成対象事業:

概ね市町村単位もしくは市町村の一部で行う、次に掲げるいずれかの活動

①高齢者が主体となって行う活動

②高齢者等をサービスの対象とした支え合い活動

●助成対象:県内に住所又は活動の本拠を有する団体又は法人

※下記のすべての要件を満たすこと

①事業を行う活動団体が、県内に住所または活動の本拠を有していること

②事業活動内容に社会貢献性が認められること

③他の助成制度の助成を受けていないこと

④過去に同一事業で本助成金を受けていないこと

⑤営利を目的としていないこと

⑥事業の主たる部分を外部委託していないこと

⑦第三者に資金交付することを目的としていないこと

⑧助成対象経費が適正であること

●助成期間:

助成期間は単年度とする。ただし、継続して助成することにより事業の効果が高まると認めら れる場合は、3年を限度として助成(継続する場合も、申請、審査は毎年度必要)

|

| 助成金額 |

5万円以上〜30万円以下

※初年度は 30万円を限度、次年度以降は15万円を限度、下限は 5万円

|

| 申込期限 |

2021年1月15日(金)※必着

|

| お問合せ |

岩手県高齢者社会貢献活動サポートセンター (担当:岡田、遠藤)

|

| URL | http://www.aiina.jp/advancedage/r3gokinnjyotirasi.pdf |

| 名称 |

公益財団法人あすなろ福祉財団 助成

|

|---|---|

| 内容 |

あすなろ福祉財団は、障がい者が明るい社会生活を営める環境づくりに貢献することを目的として、障がい者の自立及び社会参加に関する様々な活動を実施している団体に対して助成を行っています。

●助成対象:

・日本国内において創業時から3年以上の継続した活動実績がある団体

・非営利法人 (社会福祉法人、特定非営利活動法人等)

●助成対象領域:

助成する事業は以下の3つの領域です。

領域Ⅰ. 障がい者の自立及び社会参加に関する各種の活動

領域Ⅱ. 障がい福祉サービス事業所等の設備整備及び環境改善

領域Ⅲ. 障がい者の文化・芸術・スポーツの振興のための諸活動

|

| 助成金額 |

領域Ⅰ:

10万円~300万円(上限は、原則、総事業費の5割まで)

障がい者の自立及び社会参加に結びつく新規事業や既存事業の拡充・サービス向上に必要な費用のうち物品費及び人件費

領域Ⅱ:

10万円~400万円(上限は、原則、総事業費の8割まで)

福祉事業活動に直接必要なもので、環境整備のための設備・機器等の購入または改修等の工事費用、福祉関係ソフト費用など

領域Ⅲ:

10万円200万円(上限は、原則総事業費の8割まで)

障がい者の文化・芸術・スポーツの振興のための創造活動及び体験機会の拡充にかかる費用

※選考の結果、申請額は減額になることがあります。

|

| 申込期限 |

2020年12月30日(水)※当日消印有効

|

| お問合せ |

公益財団法人あすなろ財団 助成金申請係

|

| URL | https://www.asunaro-zaidan.or.jp/subsidy/index.html |

| 名称 |

令和3年度 地域政策研究センター地域協働研究

|

|---|---|

| 内容 |

地域団体等を対象に地域が抱える課題を公募します。

提案された課題について本学研究者とのマッチングを経て調査研究を行い、課題解決に向けたプランを策定。さらには、その解決プランを協働して実施するものを支援して、地域課題の早期解決につなげることを目的とします。

本プログラムは、地域課題を解決するために実施する研究の成果を地域社会へ実用化・普及を進めようとする過程において、2つの段階を支援します。

●募集課題:

岩手県内の地域団体等が抱える「地域課題」とします。

●応募資格:

本学の研究成果等を活用して、地域が抱える課題を 解決しようとする意欲のある岩手県内の自治体や NPO、各種団体、民間企業等とする。

|

| 研究費 |

●地域協働研究の支援メニュー:

大学が本プログラム実施のために必要な直接経費は 大学の研究予算で措置します。 ただし、提案団体による本プログラム実施の経費は、 当該団体において直接執行頂きます。

◆ ステージⅠ:課題解決プラン策定ステージ

・地域課題を解決する方策を策定するための調査研究を支援。

・研究費:1課題あたり上限30万円(研究期間:採択日~令和4年3月31日まで)

◆ ステージⅡ:研究成果実装ステージ

・地域課題を解決するために実施した本学の調査研究の成果を実際に地域に活用する活動を支援。

・研究費:1課題あたり上限100万円/年(研究期間:採択日~令和5年3月31日まで)

※ステージⅠに応募・採択され、その研究成果を活用して、引き続きステー ジⅡへ応募・採択された場合、通算の研究期間は3か年度になります。

|

| 募集期間 |

2020年12月10日(木)~2021年1月29日(金)

|

| お問合せ |

岩手県立大学 研究・地域連携室(担当:上野山)

|

| URL | https://www.iwate-pu.ac.jp/contribution/tiikikyodo.html |

岩手県 ふるさと振興部 地域振興室よりご案内です。

「令和2年度地域づくり人材活動事例発表会」の開催及びプレゼンターの募集について

(更新日 令和2年12月16日)

県内で地域づくりに取り組んでいる皆様へ

県では、県内で活動している地域おこし協力隊や復興支援員、集落支援員ほか、地域づくり活動に精力的に取り組んでいる皆様が、日頃の活動を発表(プレゼン)し合うことで、互いの活動に対する理解を深めるとともに、各種活動の連携につなげていただくため、下記のとおり、「令和2年度地域づくり人材活動事例発表会」を開催します。

つきましては、活動事例発表会における事例発表者(プレゼンター)を募集しますので、積極的なご応募をお待ちしております!

記

1 日時:令和3年1月18日(金)10:30~16:45

2 開催方法:オンライン会議システムZoom(申込いただいた方に追ってURLをお送りします)

注)新型コロナウイルス感染症の拡大により、全面オンラインで開催します。

3 内容:(詳細は開催プログラムをご参照ください)

午前)基調講演

講師:弘前大学 准教授 平井 太郎 氏

特別事例発表:群馬県昭和村地域おこし協力隊 伊藤 眞作 氏

午後)活動事例発表会(プレゼンテーション大会)

主に3つのテーマに分かれ、プレゼンターによる活動等の発表を行います。

(プレゼン時間12分、質疑応答3分を予定しています。)

【主なテーマ】

ア 観光・交流人口の拡大

イ 地域資源を活用した地域産業の活性化

ウ 地域コミュニティの活性化、移住・定住の促進

(注)ア~ウ以外のテーマでも構いません。

4 プレゼンターの応募について

別紙様式1により、令和3年1月6日(水)までにご応募ください。

(注1)各所属自治体・団体を通じたご応募でも、ご自身によるご応募でも構いません。

(注2)応募多数の場合は、県において選考を行いますのでご了承願います。

(注3)当日の発表資料については、後日県HPに掲載させていただきますので、御了承ください。

【お問合せ】

岩手県 ふるさと振興部 地域振興室 地域振興担当

詳細はこちらから→https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/chiiki/chiikizukuri/1035195.html

【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集_2020年11月25日現在

被災地の現状を直接伝え、全国からの継続的な関心につながる機会として、 いわて連携復興センターが今年度参画する「さんりくなりわい創出事業」の一環で、 関連する事業者さん向けに新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集をまとめています。 下記ファイルに各種支援情報を一覧にしておりますので、ご活用ください。

作成:りあすぱーく(さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム)

実施団体:一般社団法人SAVE IWATE,認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク,NPO法人いわて連携復興センター

いわて連携復興センターも構成団体として参画しております

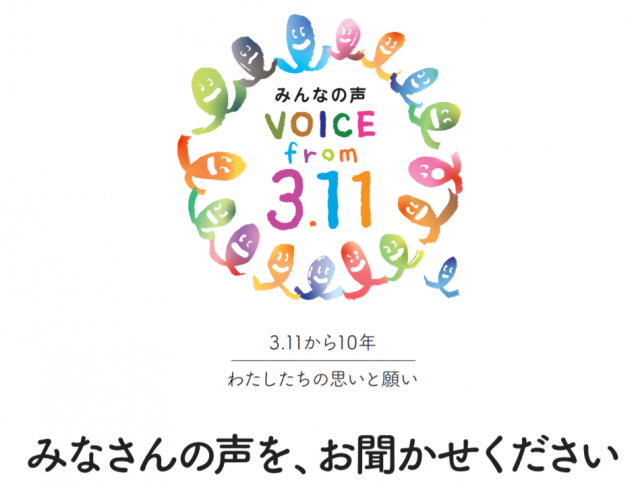

Voicefrom3.11~私たちの思いと願い~のWEBサイトが公開されました。

(※voicefrom3.11の企画趣旨については、下記をご参照くださいませ。)

voicefrom3.11で企画している、3つの集い(ことばの集い・みんなの集い・つながりの集い)のなかで

ことばの集いでは、WEBサイト上で広く皆さまからの「ことば」を集めたいと考えております。

東日本大震災からまもなく、10年。

これまでの10年。これからの10年。

いま、どのようなことを考えていらっしゃいますか?

・被災された方

・避難を余儀なくされた方

・その人々を支えてきた方 の声を募集しています。

集められた声、「ことば」から大切なことを紡ぎだし、次の世代へとつなげていきたいと思います。

みなさまのご参加とご協力をお待ちしております。

----------------------------------------------

Voice from 3.11 〜私たちの思いと願い〜

----------------------------------------------

みなさんの声をお聴かせください!

Voice from 3.11実行委員会(※)では、被災された方、

避難されている方、ボランティアや支援者として東日本大震災に

関わった方の声を募集しています。

<趣旨>

お寄せいただいた声は、WEBサイトを通じて広く発信し、みなさまが

どのような思いで今、過ごされているかを知っていただく機会にしたい

と思います。また、お寄せいただいた声から大切なことを紡ぎ出し、

次の世代へとつないでいきたいと思います。

<概要>

■テーマ:「3.11から10年となる、いま思うこと」

■期間:〜2021年2月まで(予定)

■対象:

・被災された方

・避難されている方

・ボランティアや支援者として東日本大震災に関わった方(関わっている方)

■投稿方法:

・WEBサイトにアクセスしていただき、投稿フォームから投稿ください。

・Topページ(https://voicefrom311.net/)からことばの集いのページへ移動し、最後に

投稿フォームがあります。

【主催】Voice from 3.11実行委員会

<お願い>

・身近に声をお寄せいただける方がいらっしゃいましたら、ぜひ、本メールやWEBサイトの

URLをご案内ください。

※Voice from 3.11実行委員会とは

・東日本大震災に関わる団体で構成された実行委員会です

・構成団体はこちらからご確認ください。

https://voicefrom311.net/committee/

・ことばを集めること(ことばの集い)以外に、「みんなの集い」、「つながりの集い」

も開催中なので、確認ください。

<本件に関するお問い合わ先>

Voice from 3.11実行委員会 事務局

mail:office@voicefrom311.net

voicefrom3.11実行委員会 岩手担当/いわて連携復興センター 富田

Mail: tomita@ifc.jp Mobile: 080-5740-0764

内閣府様、地方創生SDGs官民連携プラットフォーム様主催の国際フォーラムのご案内です。

この度、地方創生SDGs国際フォーラム2021『地方創生SDGsの深化に向けて~国内外の連携を通じた

持続可能な発展に向けた取組の加速化~ 』を開催いたします。

また、関連イベントとしまして、消費者庁主催イベント及び内閣府主催分科会を合わせて開催いたします。

本年度は、オンライン(Zoom)により全国各地から御視聴いただけます。

参加募集を開始しておりますので、是非皆様の御参加をお待ちしております。

【概要】

●タイトル:地方創生SDGs国際フォーラム2021

『地方創生SDGsの深化に向けて~国内外の連携を通じた持続可能な発展に向けた取組の加速化~ 』

●内容:

本フォーラムでは、地方創生SDGsの深化に向け、国内外の都市におけるSDGsへの取組及び地域活性化に

関する取組の先進事例の共有、並びに地域企業の技術やノウハウを活用した海外における地域課題の解決や

SDGs達成に向け展開するビジネスモデルを共有します。その上で、本フォーラムを契機とし、持続可能な

発展に向けた取組の加速化及び国内外の地域経済の活性化に向けた取組の裾野の拡大を目指します。

●日時:2021年1月14日(木)10:30~17:15予定

●視聴方法:オンライン(Zoom)

●参加費:無料

●定員:国際フォーラム(日本語配信)3,000名

※事前の登録者数が定員を超えた場合には、抽選となります。

●申込期限:2021年1月7日(木)

【プログラム】※今後変更になる可能性があります。

10:30~10:45 開会・主催者挨拶

10:45~11:45 基調講演

11:45~12:00 地方創生SDGs官民連携事例 優良事例紹介

12:00~13:00 SDGs未来都市・環境モデル都市・環境未来都市 各都市取組紹介

13:00~14:20 セッションⅠ「地方創生SDGsの深化~先進都市の事例から~」

14:30~15:50 セッションⅡ「地域企業による海外のSDGs達成へ向けた課題解決を通じた地方創生」

15:50~16:00 総括

16:15~17:15 フォーラム関連イベント

I「消費者志向経営で目指す地方創生」消費者庁主催

Ⅱ「SDGsに先進的に取り組む都市の事例等に関する分科会」内閣府主催

Ⅲ「JETRO、JICA担当者及び海外展開企業担当者による分科会」内閣府主催

【主催】内閣府、地方創生SDGs官民連携プラットフォーム

【お問い合せ】地方創生SDGs国際フォーラム2021運営事務局 Mail : chihososei_sdgs@nta.co.jp

詳しくはこちらから!

https://web.apollon.nta.co.jp/chihososei_sdgs/

※地方創生SDGs国際フォーラムの御参加には、ホームページからの申し込みが必要となります。

復興庁主催のイベントのご案内です。

[Fw:東北Fan Meeting Vol.15]

▼テーマ

日本醸造史上初の挑戦!仮設の蔵での酒造り

~津波に沈みゆく町に誓った酒蔵の現地再建~

| 名称 |

2021年度「Donate a Photo支援プログラム」

|

|---|---|

| 内容 |

●概要:

支援プログラムは支援期間に獲得した写真の枚数1枚につき1USドル、上限10,000枚としてジョンソン・エンド・ジョンソンから寄付金を受け取ることができます。

※詳細は【支援の条件】をご確認下さい。

●支援対象:

こころのケアに関する活動(いじめ、産後うつ、ひとり親の精神的困難、被災者の孤立化等)

※施設建設費、機器の購入費または施設賃貸借料等ではなく、相談員の研修費や交通費、ボランティア活動費、食品パッケージ費等での支援が対象となります。

●支援団体の要件:

1. NPO法人、財団法人、社会福祉法人、協同組合、社団法人など、非営利活動や公益事業の実施を目的とした法人格を有する団体であること

- 営利団体、地方自治体、個人活動家などは対象外

2. 申請案件と関連する分野での活動実績が1年以上あること

3. ジョンソン・エンド・ジョンソングループの製品の使用に影響を与える立場の医療従事者、公務員、およびその親類と、実質的なつながりがないこと

※弊社と医療従事者との透明性の観点から、医療関係者が中心となり組織する団体に関しては、通常より審査期間の時間を有し、その上でお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

|

| 支援の条件 |

支援期間は最大6か月間(目標枚数が達成した場合はその時点で終了)。寄付金の額は、支援期間中の掲載写真の枚数に1USドルを乗じた額とします。なお、掲載写真の枚数にかかわらず、寄付金の最低額は、3,000USドルとし、また、掲載写真が規定の枚数を超えた場合であっても、寄付金の上限額は10,000USドルです。

(例:支援期間に8000枚の写真が投稿された場合は、8000USドルを寄付として受け取り)

※但し、10,000USドルが団体の事業規模同等の金額となる場合は、上限額を団体申請年度の年間予算額の50%までとさせて頂く場合がございます。

(例えば約100万の事業規模の場合、上限額は5,000US)。それに伴い最低額も調整させて頂く場合もございます。

※寄付金支払時の為替レートに基づき日本円に換算しての寄付となります。

|

| 申込期限 |

2021年1月15(金)※17:00必着

|

| お問合せ |

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ

|

| URL | https://www.jnj.co.jp/our-societal-impact/donate-a-photo-op-20201209-01 |

|

名称

|

第2回子どもの居場所づくり応援事業(新型コロナウイルス対応緊急支援助成)

|

|---|---|

|

内容

|

この度、休眠預金を活用した新型コロナウイルス対応緊急支援助成が採択され、民間公益活動を行う団体(以下「実行団体」という。)に対して助成を行うことになりました。 新型コロナウイルス感染症拡大予防のために、こども食堂等子どもの居場所を運営する団体を対象にネットワーク活動・中間支援を行う団体を対象に助成し、子どもの居場所づくりにおけるインフラ整備を行う事業です。特にコロナ禍においては、生活を支える「食」の確保が優先課題ですが、開催中止を余儀なくされ、利用者負担金が無いままに、自主的に代替となる活動を続けている団体が数多くあることがわかっております。

将来の担い手である子どもたちの健やかな育ちを応援するこども食堂等子どもの居場所づくりを行う団体が持続可能な運営をしていくための資源開発として、子どもの居場所運営団体が食材・食品等を容易に、得られる環境が整い、子どもたちに多様な食に触れてもらう食支援活動を継続的に実施できる仕組みづくりをねらいとします。 食材等の寄付が循環するためのインフラ整備・ネットワーク形成が、こども食堂等居場所団体の自立と発展に寄与することを願い、皆さまの応募をお待ちしております。

●募集内容:

下記の解決にむけてこども食堂等居場所に職を確保するしくみを整備する団体を募集します。

◆コロナ禍において自己資金を拠出してこども食堂等の運営をしている団体が多く、継続が難しい

◆食材を寄付したいと思う企業に対し、冷凍冷蔵設備の未整備により食品を受け取る環境がない ◆特に生鮮食品(野菜、食肉当)や冷凍総菜などのマッチングが進みにくい現状がある

●本事業達成目標:

・こども食堂等居場所が地域で孤立せずに、多団体や関係機関と資源を共有しながら活動を続けられる

・「食」「居場所」の確保に向けた連携の素地ができ、子どもの健やかな成長のためにネットワークする地域づくりが進む基盤が整う

●助成対象活動:

・インフラ整備

共同冷蔵(冷凍)庫等の設置・活用、運搬車両の購入・手配、食品庫(保管庫)の整備など、複数団体が地域でストックし、食の確保をできるようになるための活動

・中間支援 他団体に対する寄付食品や物品の斡旋(マッチングのための数量調整、配送・運搬手配含む) ・資金分配団体との連携 資金分配団体が窓口となった食品や物品のマッチング、食品支援企業や提供先こども食堂等居場所のデータ共有を図る等

【採択予定実行団体数】5団体程度

※本事業で取り組む社会課題や目標像については、資金分配団体の事業計画・ロジックモデルを合わせてご参照ください。

※その他応募団体資格等の詳細は、公募要領・公募ガイドラインをご参照ください。 |

|

助成金額

|

1団体あたり1年間で上限400万円までの応募を可能とし、内容などを審査のうえ決定します。

(助成総額2,000万円)

※助成金は、半期ごと(2回目は活動報告書の提出をもって)2回に分けてお支払います。 |

|

申込期限

|

2021年1月8日(金)※必着

|

|

お問合せ

|

一般社団法人全国食支援活動協力会(旧:全国老人給食協力会)

|

|

URL

|

https://mow.jp/corona2020.htm |

「コロナ禍の対人コミュニケーションについての勉強会」のご案内

拝啓

会員の皆様におかれましてはコロナ禍の中、日々お忙しく業務を進めておられることと

存じます。新型コロナウイルス感染症の全国、また岩手県内での感染者が増加している状

況です。陸前高田市内では幸いまだ感染者は出ておりませんが、NPOは活動の中で人と対

面することが多いと思います。

そこで、新型コロナウイルス感染症対策の正しい考え方を学ぶ機会をこの度下記の日時

で開催することといたしました。講師には陸前高田市ノーマライゼーション大使であり、

陸前高田市未来図会議などでも馴染み深い、医師の岩室紳也先生にお願いしております。

正しい考え方を学び、安心・安全な日々の活動につながる機会になればと思いますの

で、ぜひご参加頂ければ幸いです。 敬具

【日 時】12月17日(木)16:00~17:30

【場 所】オンライン、または陸前高田市コミュニティホール中会議室

【内 容】①訪問する時の考え方、②集める時の考え方、③事務所作業の時/来客対応の考え方、

④コロナが発生した時の考え方

【講 師】ヘルスプロモーション推進センター〔オフィスいわむろ〕

代表・医師 岩室 紳也 先生(陸前高田市ノーマライゼーション大使)

【対 象】NPO協会会員の団体職員、市内のNPO法人、市民など広く対象とします。

【その他】

・ 新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン参加を推奨します。

・ インターネット環境が整っていない団体は、市コミュニティホール中会議室に来場

しての参加も可能です。

・ 来場の場合、収容人数に限りがありますので必ず事前にお申し込みください。

【参加申込】

12/16(水)までに下記へお申込みください。

※オンライン参加の方には後日ZOOMのURLを発行いたします。

陸前高田NPO協会事務局 三浦

電話:090-1496-9757

メール:takata.npokyokai@gmail.com