復興庁主催のイベントのご案内です。

[Fw:東北 Fan Meeting Vol.12]

▼テーマ

道の駅の挑戦! 村や町の新たな拠点づくりとは ~ハバネロが特産品!? 廃校が宿泊施設!?

また、他地域からは、千葉県安房郡鋸南町の「都市交流施設・道の駅 保田小学校」駅長兼校長の大塚克也さんを迎えます。内房の南部にある総人口7,443人(令和2年11月1日時点)の鋸南町で、廃校となった保田小学校は、町と有識者・町民等で発足された検討委員会を経て都市交流施設として生まれ変わりました。地域内外から人が集まり、宿泊も含めた様々な活動を生み出せる拠点となったほか、昨年の台風で大きな被害を受けた際も、地域の人々の拠り所となりました。

それぞれの地域に活動及び交流の拠点があることで、経済活動も含めた地域内の人々のエネルギーと地域外との関わり合いが高まっていく。二つの地域の挑戦に、参加者のみなさんも交え、さらなるアイデアやアクションを生み出すためのディスカッションを行います。

[他地域登壇者]

大塚克也氏(都市交流施設・道の駅 保田小学校 駅長兼校長)

NPO法人イーパーツでは、情報化支援を目的としたパソコンおよび周辺機器の

寄贈プログラムを行なっています。

本日は「第22回複合機寄贈プログラム」のご案内です。

この機会にぜひ申請をご検討ください、お待ちしております。

-------------------------------------------------------------------

第22回複合機およびラベルライター寄贈プログラム(11/30まで)

-------------------------------------------------------------------

【公募期間】2020/10/30~2020/11/30

【寄贈内容】ブラザー製電話FAX付複合機、A4インクジェット複合機、

A3両面対応インクジェットプリンター、モノクロレーザープリンター、

ラベルライターなど計55台です。

【費 用】1台あたり1,000円~5,500円(機種によって異なります)

【詳細、申込み方法】下記URLをご参照ください。

https://www.eparts-jp.org/program/2020/10/device-brother22.html

【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集_2020年11月11日現在

被災地の現状を直接伝え、全国からの継続的な関心につながる機会として、 いわて連携復興センターが今年度参画する「さんりくなりわい創出事業」の一環で、 関連する事業者さん向けに新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集をまとめています。 下記ファイルに各種支援情報を一覧にしておりますので、ご活用ください。

作成:りあすぱーく(さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム)

実施団体:一般社団法人SAVE IWATE,認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク,NPO法人いわて連携復興センター

いわて連携復興センターも構成団体として運営しております、NPO活動交流センターより下記セミナーのご案内です。皆様のご参加をお待ちしております。

※申し訳ありませんが、岩手県内の方が対象となっております。

【概要】

近年の非営利活動において、日々の活動をより可視化するため「評価」を求められることが多くなってきました。中でも「社会的インパクト評価」の手法は、多くの補助事業や休眠預金事業に取り入れられるなど、一般化しつつあります。しかし一方で「評価」そのものに対する理解はまだまだ進んでいない現状もあります。

本セミナーでは、「評価」の理解と活用促進を目指し、「そもそも評価とは」「評価の入り口としてできること」など評価の基礎から、「社会的インパクト評価」など具体的に評価を活用するまでの一連の流れを2日間に分けて学んでいきます。

【日時】

基礎編:令和2年12月2日(水)14:00~16:00(開場13:30)

応用編:令和2年12月3日(木)14:00~17:00(開場13:30)

【場所】

岩手教育会館(岩手県盛岡市大通り1丁目1-16)

基礎編(評価の基本):カンファレンスルーム200

応用編(評価の様々な活用方法・ワーク):多目的ホールB

*お車でお越しの方は、近隣の有料駐車場をご利用ください

どちらもオンライン(Zoom)受講が可能です

*オンライン参加をお申込みいただいた方へは、追ってZoomのURLを個別にお送りいたします

*オンライン参加者様側の接続環境や音声の不備などはフォローできかねますので、あらかじめご了承ください。

セミナー終了後、NPOに関する個別相談会を実施します

(12/2のみ・要予約・来場者にかぎります)

【講師】

千葉直樹 一般社団法人インパクト・マネジメント・ラボ 共同代表

鎌倉幸子 一般社団法人インパクト・マネジメント・ラボ 共同代表

大沢望 一般社団法人インパクト・マネジメント・ラボ 共同代表

【定員】20名(オンライン視聴者含まず)

【参加費】無料

【申込締切】11月27日(金)18:00まで

【主催】NPO活動交流センター

【お申込み・お問合せ】

(必要事項をご記入の上、メールかFAXでお申し込みください)

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

〒024-0061 岩手県北上市大通り1-3-1 クレヨンタワー7階

TEL:0197-72-6200 Fax. 0197-72-6201 E-mail : join@ifc.jp (担当:高田・阿部)

この事業は、岩手県よりNPO活動交流センター管理運営業務を受託している「いわてソーシャルセクター協議会」が実施します。「いわてNPOソーシャルセクター協議会」は、特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21と特定非営利活動法人いわて連携復興センターにより構成されています。

復興庁主催のイベントのご案内です。

[Fw:東北 Fan Meeting Vol.11]

▼テーマ

被災経験を次世代に繋ぐ~防災の専門学科のある宮城県多賀城高等学校と兵庫県立舞子高等学校

今回は、東北からのゲストとして多賀城高等学校 教頭の小野先生、他地域からのゲストとして舞子高等学校 環境防災科長の桝田先生、そして全国へ向けて多くのボランティア派遣を支援しているひょうごボランタリープラザ 所長の高橋さんをお招きし、次世代への防災教育をテーマにディスカッションを行います。

阪神・淡路大震災の経験がない世代の高校生たちにも、震災の語り継ぎや、他地域での災害ボランティアなどの経験から、災害と向き合える人づくりを目指す舞子高等学校と、ボランティア希望者の活動のハードルを下げる仕組を構築・提供しているひょうごボランタリープラザ、そして、学科新設のみならず、普通科の授業でも防災を学べるよう必修科目の改編も手がけ、災害から命とくらしを守る人を育てる多賀城高等学校の取組。それらによって若者たちはいかに育ち、社会へ旅立つのか。そして、被災経験の継承に向け、地域はいかに彼らと力を合わせるべきか。国内に2例しかない防災の専門学科の実践から学びます。

[他地域登壇者]

桝田順子氏(兵庫県立舞子高等学校 環境防災科長)

高橋守雄氏(兵庫県社会福祉協議会 ひょうごボランタリープラザ 所長)

| 名称 |

公益財団法人マリア財団「研究助成」

|

|---|---|

| 内容 |

●助成の趣旨:

この法人が、幼児・児童教育について研究する個人・団体の活動を援助・助成することを目的として制定した「公益財団法人マリア財団助成金交付規定」に基づき、発展的・先験的・ 独創的な研究活動を奨励することで幼児・児童教育の質の向上に寄与しようとするものです。

●助成対象:

(1)幼児・児童教育等に関する研究・実践を行っている個人・団体

(2)原則として日本国内で研究・実践を行っている者

(3)過去にこの助成を受けていない者

※申請者は、政府・民間の機関、団体または個人のいかんを問わないものとする。ただし、同一の研究について他の財団の助成金等を受けていないことを原則とする。

●助成の対象となる経費:

助成の対象となる経費は、研究・活動にあたり、通常必要とされる費用とし、諸給与・事務所維持費・生活費等の経費は除くものとする。ただし、活動のために臨時に雇い入れたものに対する謝礼金は除きます。

|

| 助成金額 |

1件あたり10~30万円以内※年間90万円を限度額とします。

|

| 申込期限 |

2020年12月31日(木)

|

| お問合せ |

公益財団法人マリア財団

|

| URL | https://maria-zaidan.org/news/jyosei_2020.html |

| 名称 |

公益財団法人ウェスレー財団「2021年度公益活動助成金」

|

|---|---|

| 内容 |

●趣旨:

ウェスレー財団の設立目的である「キリストの博愛の精神に基づき、国際相互理解を深め、教育を通して国民の心身の健全な発達に寄与し、社会福祉の増進に寄与する」ため、助成金事業を行います。

●助成対象:

①児童または青少年の健全な育成

②社会福祉を増進する活動

③国際相互理解の促進

④社会的弱者に対する活動

⑤女性のエンパワーメントに対する活動

⑥地域コミュニティの活性化

●申請条件:

・日本国内に事務所を置き、2. 助成対象①~⑥の助成対象分野において活動する団体(学校を含みま す。法人格の有無は問いませんが、すでに助成対象分野において1年以上の活動実績があること)

・ 日本国内外で実施し、活動の成果を日本国内に還元できる活動

・ 特定の宗教や教派の布教活動や特定の政治団体の理念に立脚した活動でないこと

・ 営利を目的とする、またはその結果が直接営利に結びつく活動でないこと

・ 反社会的な勢力とは一切関わりがないこと

|

| 助成金額 |

1件の事業につき100万円を上限とし、助成金額は事業全体にかかる経費の80%までとします。

※助成総額は2,000万円

※助成金は活動に直接かかわる経費が対象となります。

|

| 募集期間 |

2020年11月1日(日)~2020年12月15日(火)※当日消印有効

|

| お問合せ |

公益財団法人ウェスレー財団

|

| URL | https://wesley.or.jp/network/index.html |

復興庁東日本大震災発災10年フォトコンテストの開催についてのご案内です。

[復興庁東日本大震災発災10年フォトコンテストの開催について]

| 名称 |

「赤い羽根 子どもと家族の緊急支援 全国キャンペーン」

(新型コロナウイルス感染症の影響により日常生活に困難を抱える子どもと家族等の支援活動)

|

|---|---|

| 内容 |

新型コロナウィルス感染症の影響下で、子どもたちと家族等を巡る生活課題解決支援活動を助成します。

※2020年9月30日までの予定だった助成応募・募金受付を、全国キャンペーンの延長に伴い延長しました。

●助成対象団体:

地域において子どもや家族に対する支援活動、こども食堂支援、一人暮らし高齢者への食の支援

活動等を実施している民間非営利団体であることを要件とします。(法人格の有無は問いません)

●助成対象事業:

(1)新型コロナウイルスの感染症拡大の影響を受け、社会的に孤立することが懸念される子どもや家族、高齢者等を緊急的に支援する活動等

(2)支援活動の効果や緊急性が高く、活動に伴う経費の必要性が認められる事業

(3)営利を目的としない事業

(4)2020年5月1日から2021年3月31日までに実施する事業

ア 活動の効果や緊急性、経費の必要性が、応募書類から読み取れるものを優先して助成します。

イ 事業実施期間は、社会情勢等により延長する可能性があります。

|

| 助成金額 |

1団体当たりの助成上限額は30万円

|

| 募集期間 |

毎月4日(最終締切2021年3月4日)

※助成財源がなくなり次第、応募受付を終了しますのであらかじめご了承ください。

|

| 問合せ先 |

社会福祉法人岩手県共同募金会

|

| URL | http://www.akaihane-iwate.or.jp/cgi-bin/news.cgi?f1=1591750913&f2=staff |

【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集_2020年11月5日現在

被災地の現状を直接伝え、全国からの継続的な関心につながる機会として、 いわて連携復興センターが今年度参画する「さんりくなりわい創出事業」の一環で、 関連する事業者さん向けに新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集をまとめています。 下記ファイルに各種支援情報を一覧にしておりますので、ご活用ください。

作成:りあすぱーく(さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム)

実施団体:一般社団法人SAVE IWATE,認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク,NPO法人いわて連携復興センター

| 名称 |

赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン 居場所を失った人への緊急活動応援助成 〜「たすけて」の声に寄りそうために〜 【第2回助成】 |

|---|---|

| 内容 |

新型コロナウイルスの影響が⻑期化する中で、経済状況悪化のため仕事や家を失った⼈たち、虐待やネグレクトなどで家にいられない⼦どもや若者たち、ストレスから家庭内暴⼒(DV)のおそれが⾼まっている家庭など、様々な理由から居場所を失い、孤⽴する⼈々の⽣活課題がさらに顕在化しています。特に、家賃補助等の公的な⽀援の期限となる本年末には、多くの⼈が住まいを失ってしまうことが危惧されています。

こうした⼈たちに対し、相談に乗り、必要な制度の利⽤を⽀援する、居場所を提供する、多様なツールを活⽤してつながりを作り孤⽴を防ぐ、などの緊急⽀援が、多様な団体・機関によって展開されていますが、いずれの団体・機関も⻑期的な⽀援活動に必要な⼈材や活動資⾦は⼗分ではありません。

そこで、居場所を失った⼈々に対する⽀援活動を資⾦⾯から⽀援し、このコロナ禍において「誰⼀⼈取り残さない(leave no one behind)」社会をつくることを⽬的として、本助成を実施します。

●助成対象団体:

・社会福祉・地域福祉の推進を⽬的とする⾮営利の団体(法⼈格の有無は不問)

・応募時点で団体が設⽴されており、助成対象活動(事業)の実施体制が整っている

こと(活動年数は不問)

・反社会的勢⼒および反社会的勢⼒と密接な関わりがある団体でないこと

●助成対象活動(事業):

新型コロナウイルスの影響により、孤立が加速化し、居場所が失われた人や経済的困難に陥った人々に対する次のような緊急支援活動(事業)で、新しい生活様式に配慮しながら、多機関連携や協働により展開されるものを対象とします。

・相談支援活動 例:心のケアの企画、活用できる公的支援制度の助言など

・生活支援活動 例:生活必需品の提供など(フードバンクは対象外※)

・居場所支援の活動 例:DV、虐待被害者へのシェルター提供など

・学習支援活動 例:対面やオンラインでの学習支援活動

・つながりを作る活動 例:対面やオンラインによるつながりづくりの活動

・緊急⽀援活動 例:年末年始の緊急的な相談⽀援、⽣活⽀援(⾷事・居住)

・その他、孤⽴を防ぐための先駆的・モデル的な活動

※フードバンク活動については、別途「フードバンク活動等応援助成」を実施しているため、本助成では対象外とします。

|

| 助成金額 |

1事業あたりの助成上限額は300万円。

※第2回助成総額は6,000 万円を予定。

※寄付の状況によっては、第3回目以降の助成公募を行う可能性があります。

|

| 申込期限 | 2020年11月20日(金)※必着 |

| お問合せ | 社会福祉法人中央共同募金会 |

| URL | https://www.akaihane.or.jp/news/15231/ |

| 名称 | JT SDGs貢献プロジェクト~包摂的かつ持続可能な地域社会の発展に向けて~ |

|---|---|

| 助成内容 |

●助成の趣旨:

JTは責任ある地域コミュニティの一員として、自然・社会・人間の多様性に価値を認め、

持続的な地域 社会の発展および「包摂的な社会」“inclusive societies”の実現に寄与する

ことを目的に、地域社会 の様々な団体とのパートナーシップを基盤として、社会貢献活動

に取り組んでいきたいと考えております。

「JT SDGs貢献プロジェクト」では、JTが社会貢献活動の重点課題として位置付けている、「格差是正」、「災害分野」、「環境保全」に取り組む様々な団体の事業を支援します。

●助成対象となる団体:

以下の要件を全て満たす団体を対象とします。

(1) 原則、法人(営利/非営利等の法人格は問わない)であること

(2) 主たる事業所所在地と事業展開地が日本国内であること

(3) 法人の設立目的や活動内容が、政治、宗教、思想に偏っていないこと

(4) 反社会的勢力でないこと、または反社会的勢力と交友関係を有する法人でないこと

●助成の対象となる事業:

「格差是正」、「災害分野」、「環境保全」につながり、包摂的かつ持続可能な地域社会

の発展に貢献する事業

「格差是正」:人と人もしくは地域間で生じる水準の差異の是正につながる事業

「災害分野」:災害発生地域における支援及び将来の災害に備えた減災・防災に

つながる事業

「環境保全」:様々な天然資源の維持につながる事業

|

| 助成金額 |

1法人1事業を対象とし、上限200万円

※選考において、申請金額を減額して助成を決定する場合があります

|

| 応募受付期間 |

通年

|

| お問合せ |

JT SDGs貢献プロジェクト外部事務局(公益社団法人日本フィランソロピー協会)

|

| URL | https://www.philanthropy.or.jp/jt/ |

復興庁公式YouTubeチャンネルの開設についてのご案内です。

[復興庁公式YouTubeチャンネルの開設について]

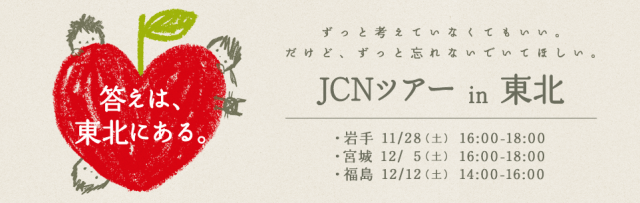

JCNバーチャルツアー2020

この度、東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)では、

10年目を迎える東日本大震災の現状や復興支援に関わる方々を訪ね

インタビューで紡ぐ、バーチャルツアーを開催することとなりました。

◆開催趣旨

「知る」:10年目を迎える東日本大震災の現状や支援をされている方々を知る

「関わる」:今一度、東日本大震災との関わりを見出すきっかけをつくる

「訪れる」:本ツアーに参加した方々が東北や登壇いただいた団体を訪れる機会をつくる

◆日時

・JCNバーチャルツアー in 岩手

2020年11月28日(土)16:00-18:00

・JCNバーチャルツアー in 宮城

2020年12月5日(土)16:00-18:00

・JCNバーチャルツアー in 福島

2020年12月12日(土)14:00-16:00

| 開催方法 |

3回ともオンライン(zoom)にて開催 ※お申込み後、前日にURLをお送りします |

|---|---|

| 対象 | 東日本大震災の復興支援に関心のある団体・企業・個人どなたでも |

| 定員 | 各回100名 |

| 参加費 | 無料 |

| プログラム |

開会 |

| 主催 | 東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN) |

| 助成 | 復興庁コーディネート事業 |

各ツアーの見どころはこちらでご確認ください

https://jpn-civil.net/2014/blog/2020/10/jcn2020.html

◆参加方法

申込フォームからお申込みください。

〇岩手

〇宮城

〇福島

<申込締め切り>

◎岩手:2020年11月25日(水)18:00頃

◎宮城:2020年12月2日(水)18:00頃

◎福島:2020年12月9日(水)18:00頃

◆お問合せ

東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)事務局

Tel. 03-3277-3636

メール: office@jpn-civil.net

10月25日に、「災害ボランティア養成講座」を山田町で開催いたしました。

この研修は、山田町、山田町社会福祉協議会、いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)、いわて連携復興センターの4者が共催で実施いたしました。

気候の変化からか毎年のように全国各地で各種の災害が頻発しており、いつどこで発生するかは予測がつかない場合も多く状況であり、山田町も当然例外ではありません。

今回の研修では、あらゆる災害の中から水害に特化した研修ということで、災害支援経験を持つINDSの大向さんを講師に、水害における基礎的な講義に加え、実際に床下キットを使用した模擬体験を行いました。

災害が起こらないことが望ましいのですが、平時からこうした研修に取り組むことにより、発災時に正しい判断と迅速な対応ができ、1日でも早く町民のみなさまの穏やかな日常を取り戻すための活動につなげていけるよういわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)やいわて連携復興センターでは、平時からこのような学びの場を作っていきたいと思います。

この活動は休眠預金等を活用した事業の助成を受け実施いたしました。

当団体は休眠預金等活用事業

「中核的災害支援ネットワーク構築プログラム」の実行団体です。

| 名称 | 赤い羽根共同募金「令和3年度福祉のまちづくり支援事業」 |

|---|---|

| 内容 |

「住み慣れたまちでいつまでも安心して暮らしたい」という私たちの願いを叶えるため、自ら課題を解決しようとする力や、関心や目的を地域で共有し、共に支え合うしくみが必要とされています。岩手県共同募金会では、皆様からいただいた募金を「じぶんの町を良くするしくみ。」として身近な地域福祉活動に活用いただくため、次のとおり助成事業を募集します。

●対象団体:

地域の福祉向上を目的に活動している県内のボランティア団体・NPO、町内会・自治会等の任意の住民グループで、次の要件を満たしている団体。

(1)公益的な活動を基本とし、営利を目的としていないこと。

(2)特定の個人、企業、政党、宗教団体等から独立して運営・活動していること。

(3)定款、会則(又はそれに準じるもの)が整備されていること。

(4)将来にわたる継続的な活動の見込みがあること。

(5)今年度、本会の助成事業に決定していないこと。

●対象経費:

(1)幼児・児童、高齢者、障がい児・者やその他住民を対象として行う地域での福祉活動に直接使用する機器・用具の購入経費

(2)地域で福祉活動を行う団体の活動拠点立ち上げに必要な機器・用具の購入経費

※対象外経費については「実施要領」をご覧ください。

|

|

助成金額

|

1事業あたり 1万円から20万円まで(千円単位で助成)

|

| 申込期限 |

2020年12月15日(火)まで

|

|

お問合せ

|

社会福祉法人岩手県共同募金会又は各市町村社会福祉協議会 |

|

URL

|

http://www.akaihane-iwate.or.jp/jyosei/fukushi.html |

復興庁ポータルサイト開設のご案内です。

[東日本大震災発災10年ポータルサイト開設について]

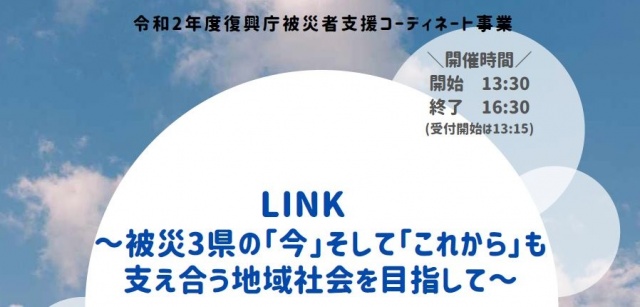

10/21「LINK 被災3県の「今」そして「これから」も支え合う地域社会を目指して」(開催報告)

3県連携復興センターの取組み < 活動の記録 - 2020年10月22日

令和2年10月21日(水)にオンラインにて「LINK 被災3県の「今」そして「これから」も支え合う地域社会を目指して」を、いわて連携復興センター、みやぎ連携復興センター、ふくしま連携復興センターの共催、みちのく復興・地域デザインセンターの協力で開催しました。

コロナ禍ということで、オンライン開催ではありましたが、全国から 80 名以上の方にご参加いただきました。

本シンポジウムは、復興から10年を迎えるにあたり、「これまで」「現在」「これから」という3つの軸で各登壇者からお話をいただきました。

テーマや登壇者については以下の通りです。

<テーマ① コミュニティ>

■岩手県

岩手大学 研究支援・産学連携センター 復興・地域創生ユニット

特任助教 船戸 義和 さん

■宮城県

認定特定非営利活動法人つながりデザインセンター

事務局長 宮本 愛 さん

■福島県

特定非営利活動法人みんぷく

理事・福島県事業統括 赤池 孝行 さん

□ファシリテーター

地域社会デザイン・ラボ

代表 遠藤 智栄 さん

<テーマ② 伝承×防災>

■岩手県

認定特定非営利活動法人桜ライン311

代表理事 岡本 翔馬 さん

■宮城県

階上地域まちづくり振興協議会

熊谷 心 さん

■福島県

一般社団法人ヴォイス・オブ・フクシマ

理事 久保田 綾乃 さん

□ファシリテーター

一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター

理事 石塚 直樹 さん

<テーマ③ 福祉×教育>

■岩手県

特定非営利活動法人ワーカーズコープ 大槌地域福祉事業所

所長 東梅 麻奈美 さん

■宮城県

認定特定非営利活動法人冒険あそび場‐せんだい・みやぎネットワーク

理事・プレーリーダー 根本 暁生 さん

■福島県

認定特定非営利活動法人相双に新しい精神科医療御県福祉システムをつくる会

センター長 米倉 一磨 さん

□ファシリテーター

地域社会デザイン・ラボ

代表 遠藤 智栄 さん

<テーマ④ 中間支援>

■岩手県

特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

理事長 三浦 まり江 さん

■宮城県

認定特定非営利活動法人地星社

代表 布田 剛 さん

■福島県

ふくしまこども食堂ネットワーク

代表 江川 和弥 さん

□ファシリテーター

一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター

理事 石塚 直樹 さん

参加者からは

「他の方々の活動内容を知ることで、同じような悩みを抱えており、今後の課題について新たな目線で見ることが出来た。」

「最前線で活動された皆様の取り組みを知ることが出来た。」

「復興10年をむかえる現在の状況がわかった。さらに5年後について語られており、各団体の想い、方針を理解する良い機会となった。」

というようなお声をいただきました。

いわて連携復興センターは、様々なセクターが参加できる場づくりや、ネットワーク構築に向けたサポートなどを引き続き行なってまいりたいと思います。また、宮城・福島の連携復興センターさんやみちのく復興・地域デザインセンターさんらとも協力し、県境を越えてつながる事が出来る機会づくりもしていきたいと思います。

【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集_2020年10月21日現在

被災地の現状を直接伝え、全国からの継続的な関心につながる機会として、 いわて連携復興センターが今年度参画する「さんりくなりわい創出事業」の一環で、 関連する事業者さん向けに新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集をまとめています。 下記ファイルに各種支援情報を一覧にしておりますので、ご活用ください。

作成:りあすぱーく(さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム)

実施団体:一般社団法人SAVE IWATE,認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク,NPO法人いわて連携復興センター

復興庁主催のイベントのご案内です。

[Fw:東北 Fan Meeting Vol.10]

▼テーマ

移住者の実践からつかむ地域のファンの拡げ方~関係人口の先にあるものとは?~

[他地域登壇者]

丑田俊輔氏(ハバタク株式会社 代表取締役)