| 名称 | 若者文化振興事業費補助金対象事業の募集 |

|---|---|

| 内容 |

岩手県では、若者による文化芸術活動が県内各地で活発におこなわれるよう、県内の営利目的を有しない団体が実施する、若者が主体となる機会を創出する文化芸術イベント「若者文化関連イベント」の開催に対し助成を行います。

対象事業

補助対象となる「若者文化関連イベント」は、次に掲げる要件全て満たすものとします。

(1)文化芸術活動に取り組む若者の発表及び相互交流の場となる文化芸術イベント等を開催する事業であること。

(2)参加者を限定しないイベント等であること。

(3)将来、継続及び発展させる計画を有するイベントであること。

対象団体

補助対象団体は、次の要件を備えている非営利目的の団体とします。(法人格の有無は問いません。)

(1)定款や規約を有し、かつ、団体の責任者が明確であること。

(2)会計に関する規定を持ち、かつ、適切に会計処理を行う能力を有すること。

|

| 補助額 | 補助対象経費から入場料等収入(名称のいかんに関わらずイベントの参加者が負担する金額)、協賛金及び他団体等からの補助金等(名称のいかんに関わらず事業を実施しようとする団体以外のもの及び団体等から補助された金額)を控除した額又は80万円(入場料等収入がないときは100万円)のいずれか低い額を上限額とする。 |

| 受付期間 |

平成31年4月15日(月曜日)から令和元年10月31日(木曜日) ※ 今回の募集で採択する事業が決まらない場合には、再募集を行う予定です。) |

| 問合せ先 | 沿岸広域振興局経営企画部 |

| URL | https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/wakamono/1022359/1019315.html |

|

名称

|

「大和証券グループ 輝く未来へ こども応援基金」 第3回(2019年度)助成 |

|---|---|

| 内容 |

経済的に困難な状況下にある子どもの環境改善や、貧困の連鎖の防止を目指す独自性や先駆性のある事業やプログラムの事業開発を支援します。

■支援対象

・NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、公益法人などの非営利組織

・助成金は「事業開発活動」を対象とします。

・類例の多いと判断される事業は支援対象にはなりません。

・本基金では、15歳までの子ども(特に小学生)を対象とする取り組みの事業開発を、重視します(限定するものではありません)。

|

| 助成金 |

・1件312万円を上限とする助成金

(申請内容によって、申請金額を査定させていただく可能性があります。)

・最大3年間の継続助成(自動的な継続ではなく、毎年継続審査を行います。)

・支援団体数:2~3団体

・助成金の使途は事業開発活動に資するものに限定します。

|

| 締切 | 2019年10月1日(火)~2019年10月25日(金)必着 |

| 問合せ先 |

公益財団法人パブリックリソース財団 大和証券グループ 輝く未来へ こども応援基金 事務局 |

| URL | http://www.public.or.jp/PRF/fund/fund_16/index.html |

9月15日(日)東京都町田区駅前で開催された「第33回フェスタまちだ」に岩手の復興支援商品を販売PRしてきました。

*「フェスタまちだ」とは

1970年頃から沖縄市と町田市が福祉交流が行われていたこともあり、有志数名による

「沖縄全島エイサーまつり」の視察から始まり、町田駅周辺の商店街が中心となって実行委員会を立ち上げ、

地元を拠点として活動しているエイサー団体をはじめ、全国から20以上が参加。

今年も、本場沖縄市を拠点とする団体も参加。また、東日本大震災復興のための物産展もあり、

地域振興・交流都市との親睦を深めるイベントです。

いわて連携復興センターが今年度参画する「さんりくなりわい創出事業」の一環で参加し、関連する事業者の商品のテント販売のサポートを担当しました。

当日はお天気にも恵まれ、お祭り会場となる東京都町田駅前は、お祭りを楽しむ沢山の方で賑わっていました。

私たちが担当した岩手のブースには、岩手出身の方や、旅行やお仕事で岩手を訪れたことがある方等が

立ち寄りってくださり、岩手の「今」をお伝えすることができました。

事業所の商品では、完売する商品も出るほど、沢山の方々に買って応援していただきました。

今後もこの関係性を次につなげられるように、多くの参加者の皆様と企画を進めて参ります。

引き続きIFCとしても岩手全体の復興に寄与できるようサポートしていきたいと思います。

| 名称 | セブンイレブン記念財団NPO自立強化助成 |

|---|---|

| 内容 |

セブン‐イレブン記念財団の「環境市民活動助成」は、お客様がセブン‐イレブンの店頭募金を通して、地域の環境市民活動を支援する助成制度です。助成対象は、日本国内の団体および活動です。

■ 助成趣旨

助成期間内に事務所費・人件費などの財政基盤を強化するため、安定的に活動を継続することができる自主事業の構築・確立を目指す環境NPOを原則3年間継続して支援。

■ 対象団体

「環境の保全を図る活動」が活動分野として認証され、かつ、法人として3年以上の活動実績があるNPO法人。

|

| 助成金額 | 年間助成金額 ・1団体あたり上限400万円 |

| 応募期間 | 2019年10月25日(金)〜11月15日(金) |

| お問合先 | 一般財団法人セブン-イレブン記念財団 助成担当 |

| URL | http://www.7midori.org/josei/ |

9月12日(木)大船渡市防災観光交流センター、9月13日(金)プラザおでって(盛岡市)にて、「SDGsの具体的な活用を知る」協働推進フォーラムを開催致しました。

SDGsとは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。

今回のフォーラムでは、はじめに、

一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク(略称:SDGsジャパン)の事務局長、新田英理子氏から

「SDGsの具体的な活用を知る」という題目で以下についてお話を頂きました。

・SDGsの基本的な考え方について

・企業・行政・NPO等の全国的な動き

・SDGsを活用するということはどういうことか

その後、特定非営利活動法人盛岡YMCAの濱塚有史氏、一般社団法人盛岡青年会議所の伊藤淳之介氏よりSDGsの活用事例についてお話して頂き、

新田氏も加わり、クロストークを行ないました。

伊藤氏からの「盛岡さんさ踊りに、障がいのある方も参加できるようにした」という具体的な取り組みや、

濱塚氏の「正解がない世界で、様々な人たちと生きていかなければならない。それは、小さな違いを認め合う、その積み重ねがSDGsにつながるのかなと思う。」というお話からも、

SDGsに掲げられている内容は、

「世界中から貧困や餓死する人をなくし、不平等なことがなくなっていて、どの国からも戦争がなくなり、年齢や性別も関係なく皆楽しく暮らせる。皆仕事も生きがいもあり、協力し合って、好きなまちがずっと続き、豊かな自然もずっと続くようにしていく・・・2030年にはそんな世界になっているように世界みんなで取り組もう。」ということなのだということ、

そして、そのために、今私たちが出来ることは何なのか、未来の姿から今を逆算して考える必要があることを理解しました。

本フォーラムは、岩手県よりNPO活動交流センター管理運営業務を受託している「いわてソーシャルセクター協議会」が実施しました。

「いわてソーシャルセクター協議会」は、特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21と特定非営利活動法人いわて連携復興センターにより構成しています。

引き続き、持続可能な岩手に向けて、地域のニーズに合わせた学びの機会を作っていきたいと思います。

去る9月9日(月)、TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター ホールにて

「3.11いまが分かる会議in東京」が開催されました。

東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)が主催の会議で、

「2011年3月11日に発生した東日本大震災から8年が経過しますが、復興は道半ばにあり、コミュニティ形成や見守り、過疎化・人口減少を踏まえた復興まちづくり、震災で傷ついた子どもの支援、避難指示解除後の生活再建など共通課題から各県の個別課題がいまなお残っています。

これらの課題を考えることは、これから日本が抱える社会課題を考えることにもつながり、また、各地で発生している次災害への教訓や知見を生み出す機会でもあると考えています。

今、東日本大震災で起きていること、課題となっていることについて、岩手県、宮城県、福島県ならびに開催地である東京からもゲストを迎えて多くの方と考える機会にしたい」と考え、企画したものです。

当日は、支援団体や行政の方など、83名の方々が参加されました。

第1部は、「孤独・孤立をいかにして地域で見守るか」をテーマに、話題提供とパネルディスカッションがおこなわれました。

・岩手県 東梅麻奈美 氏(NPO法人ワーカーズコープ大槌地域福祉事業所 所長)

・宮城県 新井信幸 氏(NPO法人 つながりデザインセンター・あすと長町 副代表理事)

・福島県 米倉一磨 氏(NPO法人 相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会(相馬広域こころのケアセンターなごみ)センター長)

・東京都 森田眞希 氏(NPO法人 地域の寄り合い所 また明日 代表)

岩手の東梅さんからは、共生ホームという特色を存分に活かして、震災後の大槌の課題をひとつずつ丁寧に拾いながら、制度事業や心の復興事業を活用しながらの活動と、制度でカバーしきれない課題にも取り組んでいる多様な事業についての紹介がありました。現在の課題として、①地道でゆるやかな関係作り ②人手の確保 ③様々な関係機関との連携、情報共有 ④対象を限定しないコミュニティ作り ⑤復興期間終了に伴い、将来的に復興予算が切れる。人材もいなくなる。という点が場に投げかけられました。

参加した皆さんからは、「地域で居場所づくり等を支援する活動を行っています。日ごろの活動を災害時にどう活かせるか考えたいと思っていましたので、孤立を防ぐためのヒントをいただけた気がします」「どんな関わりが出来るのかわからなかったが、現地に行くこと、子どもや高齢者と一緒に過ごすことが支援に繋がることが分かった」などの感想がありました。

第2部は、3県それぞれのテーマでトークセッションをおこないました。

・岩手県:3.11の経験を次世代へ繋ぐ 〜岩手からの恩送り~

菊池のどか 氏(株式会社かまいしDMC/地域創生事業部鵜住居トモス運営課)

・宮城県:津波がこどもに与えた影響とこどもを軸とした地域づくり

天澤寛子 氏(NPO法人 浜わらす)

・福島県:避難指示解除区域の現状と課題

横山秀人 氏(一般社団法人 いいたてネットワーク 代表理事)

菊池さんご自身の震災時のエピソード(当時釜石東中学校3年生)からガイドを目指すまでの背景と現在勤務している「いのちをつなぐ未来館」の成り立ちについてご紹介いただき、現在感じている課題として、①大人への防災教育の場の不足 ②震災の記憶がない世代への防災教育の難しさ ③死にたくない。若い人に助かってほしい。だから、逃げない。 ④瓦礫の町が懐かしいという高齢者子ども達へのケアと声掛けについて が、出されました。

参加した皆さんからは、「若い方がガイドとして語り継いでいて、その中で問題意識をたくさんお持ちだったので、考えさせられることがありました。」「瓦礫の町が懐かしいというのは、同じく衝撃だ。福島にも通じるものがある。」「家庭での防災教育にはどのようなものがあるのか?」などの質問が寄せられました。

台風15号の影響はありましたが、たくさんの方々が東北へお心を寄せ続けて下さっていることを、強く感じた一日でした。

岩手・宮城・福島。それぞれの課題にひとつずつ丁寧に向き合い、それらの解決を目指したひたむきな取り組みを知ることで、参加した皆さんと共に考え、東北へ関わり続けていこうと思うきっかけを投げかけて下さいました。

いわて連携復興センターは、東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)の岩手担当として、今後も岩手と全国を繋ぐことを目的に取り組んでまいります。

なお、この3.11いまが分かる会議は名古屋・大阪でも開催されます。

3.11の今がわかる会議 in 名古屋(9月27日)開催のお知らせ

https://jpn-civil.net/2014/blog/2019/08/311_in_927.html

3.11の今がわかる会議 in 大阪(10月11日)開催のお知らせ

https://jpn-civil.net/2014/blog/2019/09/311_in_1011.html

こちらも、是非ご参加ください!

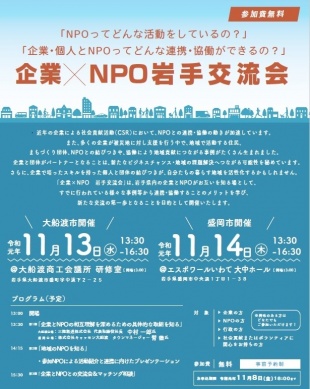

主催岩手県、運営いわて連携復興センターによる、岩手県内の企業とNPOとの交流会のご案内です。

盛岡会場・大船渡会場、それぞれ違うNPOが、日頃の取り組みと、企業の皆様との連携・協働していたい取組をプレゼンテーションし、両者のマッチングを目指していきます。「NPOってどんな活動をしているの?」「企業・個人とNPOってどんな連携・協働ができるの?」このような疑問をお持ちの特に企業・行政の皆様にぜひご参加いただきたく思っております。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【概要】

近年の企業による社会貢献活動(CSR)において、NPOとの連携・協働の動きが加速しています。また、多くの企業が被災地に対し支援を行う中で、地域で活動する住民、まちづくり団体、NPOとの結びつきや、協働により地域貢献につながる事例がたくさん生まれました。

企業と団体がパートナーとなることは、新たなビジネスチャンス・地域の課題解決へつながる可能性を秘めています。さらに、企業で培ったスキルを持った個人と団体の結びつきが、自分たちの暮らす地域を活性化するかもしれません。

「企業×NPO 岩手交流会」は、岩手県内の企業とNPOがお互いを知る場として、すでに行われている様々な事例等から連携・協働することのメリットを学び、新たな交流の第一歩となることを目的として開催いたします。

【日時・会場】

大船渡市開催

令和元年11月13日(水)13:30~16:30(開場 13:00)

大船渡商工会議所 研修室(岩手県大船渡市盛町字中道下2-25)

盛岡市開催

令和元年11月14日(木)13:30~16:30(開場 13:00)

エスポワールいわて 大中ホール(岩手県盛岡市中央通1丁目1−38)

【プログラム(予定)】

13:00 開場

13:30 第1部 「企業とNPOの相互理解を深めるための具体的な取組を知る」

大船渡会場:一般社団法人大船渡青年会議所 理事長 猪股 博光 氏

盛岡会場:株式会社キャッセン大船渡 タウンマネージャー 臂 徹 氏

※大船渡会場で予定していた三陸鉄道株式会社 中村様は台風19号対応の為、ご欠席となります。

14:15 第2部 「地域のNPOを知る」

「参加NPOによる活動紹介と連携に向けたプレゼンテーション」

15:30 第3部 企業とNPOとの交流会&マッチング相談

【対象】企業・NPO・行政・社会貢献またはボランティアに関心をお持ちの方

※興味のある方はどなたでもご参加いただけます!

【参加費】無料(事前予約制)

【お問合せ・お申込】:特定非営利活動法人いわて連携復興センター 担当:大向

〒024‐0061 岩手県北上市大通り1‐3‐1 おでんせプラザぐろーぶ4F

Tel:0197‐72‐6200 Fax:0197‐72‐6201 E-mail:join@ifc.jp 申込締切:11月8日(金)18:00

※ 下記お申し込み用紙に必要事項をお書きの上FAXで申し込み下さい。E-mailでお申し込みの場合、タイトルを「岩手交流会 盛岡or大船渡申込み」としていただき、お名前、会社名(所属先)、連絡先をご記入ください。

本事業は令和元年度NPO等による復興支援事業の一環として特定非営利活動法人いわて連携復興センターが岩手県より受託し、事業運営を行っております。

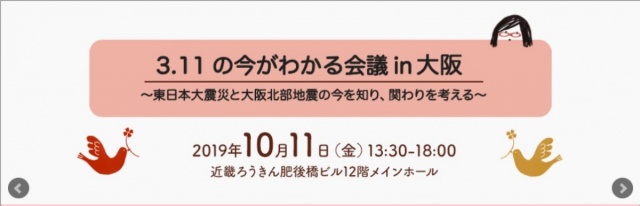

東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)主催の下記イベントのご案内です。

※いわて連携復興センターは、JCN岩手担当として関わっております。

岩手、宮城、福島、東京など、様々な分野で活動するゲストが登壇する、貴重な機会です。

この機会に東日本大震災の課題を一緒に考えていただければ幸いです。

3.11の今がわかる会議in大阪

2011年3月11日に発生した東日本大震災から8年が経過しますが、復興は道半ばにあり、コミュニティ形成や見守り、過疎化・人口減少を踏まえた復興まちづくり、震災で傷ついた子どもの支援、避難指示解除後の生活再建など共通課題から各県の個別課題がいまなお残っています。

また、2018年6月18日に発生した「被災者が見えにくい」と言われている大阪北部地震の今や課題ついても知り、考える機会としたいと思います。

これらの課題を考えることは、これから日本が抱える社会課題を考えることにもつながり、また、各地で発生している次災害への教訓や知見を生み出す機会でもあると考えています。岩手県、宮城県、福島県ならびに開催地である大阪府からもゲストを迎えて多くの方と考える機会にしたいと考えています。

名称・テーマ

3.11の今がわかる会議 in 大阪「東日本大震災と大阪北部地震の今を知り、関わりを考える」

開催日時・場所

2019年10月11日(金)13:30-18:00(13:00受付開始)

会場:近畿ろうきん肥後橋ビル12階メインホール(大阪市西区江戸堀1-12-1)

| 参加費 | 無料 |

|---|---|

| 主催 | 東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN) |

| 共催 | おおさか災害支援ネットワーク |

| 協力 | 近畿労働金庫 |

| 後援 | 社会福祉法人 大阪ボランティア協会(予定) |

| 助成 | 復興庁コーディネート事業 |

対象

東日本大震災の復興支援に興味・関心のある団体・企業・個人(100名)

| 13:00 | 受付開始 |

| 13:30 | オープニング:開会挨拶と趣旨説明 |

| 13:45 |

1部:話題提供とパネルディスカッション「孤立・孤独をいかにして地域で見守るか」

●岩手県

東梅麻奈美 氏

NPO法人ワーカーズコープ大槌地域福祉事業所 所長

●宮城県

新井信幸 氏

NPO法人 つながりデザインセンター・あすと長町 副代表理事

●福島県

吉田恵美子 氏

NPO法人 ザ・ピープル 理事長

●大阪府

永井美佳 氏

社会福祉法人 大阪ボランティア協会 常務理事・事務局長

●コーディネーター

東日本大震災支援全国ネットワーク

代表世話人 栗田暢之

|

| 15:25 |

2部:トークセッション

●3.11の経験を次世代へ繋ぐ 〜岩手からの恩送り~

岩手県:岡本翔馬 氏(認定NPO法人 桜ライン311 代表理事)

大阪府:片山誠 氏(一般社団法人 72 時間サバイバル教育協会代表理事)

【コーディネーター】東日本大震災支援全国ネットワーク 岩手担当

●津波がこどもに与えた影響とこどもを軸とした地域づくり

宮城県:田中雅子 氏(NPO法人こども∞(むげん)感ぱにー 代表理事)

大阪府:徳谷章子 氏(NPO 法人ハートフレンド 代表)

【コーディネーター】東日本大震災支援全国ネットワーク 宮城担当

●避難指示解除区域の現状と課題

福島県:山田 司 氏(NPO法人 福島県スポーツマネジメント協会 代表)

大阪府:古部真由美 氏(まるっと西日本 代表世話人)

【コーディネーター】東日本大震災支援全国ネットワーク 福島担当

|

| 17:45 | クロージング:総括と閉会挨拶 |

参加方法・詳細

<告知ページ >

https://jpn-civil.net/2014/blog/2019/09/311_in_1011.html

<申し込みフォーム>

https://jpn-civil.net/2014/contact/genchi_kaigi_osaka/

| タイトル | 第9回毎日地球未来賞 |

|---|---|

| 内容 |

「毎日地球未来賞」は、未来の子どもたちに良好な環境を残すため、「食料」「水」「環境」の分野で、国内外の問題解決のために地道に取り組んでいる草の根的な市民団体や、中高生・大学生など若い人たちの活動を表彰し、賞金を贈って活動を応援します。

授賞対象・選考

主に市民・草の根レベルの活動が対象です。大規模な活動を展開する団体も選考対象としています。

食料、水、環境の3つの分野のうち1分野での活動、あるいは複数の分野にまたがる活動、いずれも選考対象となります。

東日本大震災が発生した2011年にこの賞を創設しました。その経緯を考慮して、東日本大震災や、それ以降に発生した熊本地震、大阪北部地震、北海道胆振東部地震の被災者・被災地を対象に、3分野で復興に向けた活動を続ける団体・個人も表彰します。

中学・高校生や大学生など若い人たちの活動は全ての賞の選考対象となります。特に、次世代応援賞と奨励賞は、若い人の活動だけを対象にして選考を行います。

毎日新聞社のベテラン記者などによる選考会と、社外の専門家などを中心にした選考委員会で審査を行い、受賞者を決定します。

|

| 賞 |

毎日地球未来賞(大賞) 1点=賞金150万円

クボタ賞(特別賞) 2点=賞金100万円

※以上3点のうち1点以上は地震復興・復旧関連とします。

次世代応援賞 1点=賞金40万円

奨励賞 3点以内=賞金20万円

|

| 応募締切 | 2019年10月8日(火) |

| 問合せ | 毎日新聞大阪本社事業部 毎日地球未来賞係 |

| URL | https://www.mainichi.co.jp/event/aw/chikyumirai/09-1.html |

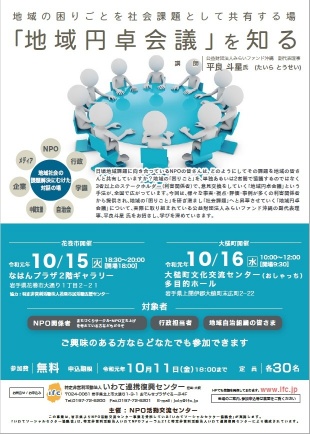

NPO活動センターより、下記セミナーのご案内です。

地域の多様な人々との話し合いの手法について学んでみませんか。

皆様のご参加をお待ちしております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

【概要】

日頃地域課題に向き合っているNPOの皆さんは、どのようにしてその課題を地域の皆さんと共有していますか?地域の「困り事」を、単独あるいは2者間で協議するのではなく3者以上のステークホルダー(利害関係者)で、意見交換をしていく「地域円卓会議」という手法が、全国で広がっています。様々な事実・視点・評価・事例が多くの利害関係者から提供され、地域の「困り事」を研ぎ澄まし「社会課題」へと昇華させていく「地域円卓会議」について、この機会に学んでみませんか。皆さんのご参加をお待ちしております。

【日時・場所】

10月15日(火)18:30-20:00(開場:18:00)

なはんプラザ2階ギャラリー (花巻市大通り1丁目2-21)

(協力:特定非営利活動法人花巻市民活動支援センター)

10月16日(水)10:00-12:00 (開場:9:30)

大槌町文化交流センター(おしゃっち)多目的ホール (岩手県上閉伊郡大槌町末広町2-22)

【講師】

平良斗星 氏 公益財団法人みらいファンド沖縄 副代表理事

【参加費】無料

【お申込み・お問合せ】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

〒024-006 岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ4階

TEL:0197-72-6200 Fax. 0197-72-6201 E-mail : join@ifc.jp (担当:大吹)

*上記お申し込み先まで団体名、参加者氏名、連絡先を明記して、FAX又はメールでお申込み願います

この事業は、岩手県よりNPO活動交流センター管理運営業務を受託している「いわてソーシャルセクター協議会」が実施します。「いわてソーシャルセクター協議会」は、特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21と特定非営利活動法人いわて連携復興センターにより構成しています。

| タイトル |

いわて生協「被災地支援活動助成金」 ~復興支援活動を継続して活動するNPO・団体への助成~ |

|---|---|

| 内容 |

東日本大震災発生から8年半が経過し、沿岸部で支援活動に取り組む団体・NPOの中には資金不足から活動縮小や撤退せざるを得ないところもあります。

いわて生協では、2016年度より組合員や全国の生協から寄せられた支援募金を活用し、こうした団体・NPOを助成することで被災者のくらしやコミュニティづくりなどに貢献し、息長い支援活動を継続しています。今回はその4回目の助成を実施します。

■助成の対象となる事業活動

東日本大震災等の被災地の復興に貢献する活動を対象とします。その中でも以下の活動を優先します。

1)被災地のくらしやコミュニティづくりを支援する活動

2)被災地の子どもを支援する活動

3)被災地の防災・減災を目的としている活動

|

| 助成金額 |

総額300万円以内。

1団体30万円を上限とし、10団体まで助成

|

| 申請期間 | 2019年10月1日~31日 |

| 問合せ | いわて生協組合員活動チーム 復興支援・平和・くらし活動グループ |

| URL | https://www.iwate.coop/information/detail_quake.php?p=285 |

| タイトル |

令和元年度 (公財)浦上食品・食文化振興財団 東日本大震災復興支援事業

|

|---|---|

| 内容 |

支援の対象とする活動内容

岩手県 、宮城及び福島岩手県を対象にNPO等の団体が行う次のような震災復興支援活動

・ 農林業や漁業の復興につながる活動

・ 地域の食文化を次世代に継承する活動

・ 食育につながる活動

・ 食品の製造加工業や直売所、飲食店開業などの雇用創出につながるような活動

・ 地域でのコミュニティ形成目的とし、食を活用した復興支援活動

|

| 助成金額 | 1件30万円上限(Aコース)または100万円上限(Bコース)の2つのグループに分けての選択制 (予算支援総額 600万円) |

| 申請期間 |

令和元年10 月1日(火)から 10月 31日(木)

|

| 問合せ | 公益財団法人 浦上食品・食文化振興財団 |

| URL | https://www.urakamizaidan.or.jp/fukkou.html |

| 名称 |

Yahoo!基金 2020年度被災地復興調査助成

|

|---|---|

| 内容 |

本年度からは対象とする災害を拡大し、被災地復興調査助成を開始いたします。

「先行事例から学び、実践するコース」「現地ニーズを把握し、実践するコース」の2つのコースを設けます。いずれのコースも対象とする災害は、2011年1月以降に発生し、政府の災害救助法の適用を受けた災害です。

※対象とする災害

2011年1月以降に発生し、政府の災害救助法の適用を受けた災害

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

■1)先行事例から学び、実践するコース

・過去に国内で発災した阪神・淡路大震災、中越地震などの大規模災害からの復興先行地域で活動する団体や行政等へのヒアリング調査

・被災地の復興支援を行うにあたり、解決したい課題やその類似課題について成功事例をもつ国内の団体や研究者等へのヒアリング調査等

■2)現地ニーズを把握し、実践するコース

・申請団体が復興支援活動を行う地域で行う、主として被災住民等へのヒアリングやアンケート調査等

・申請団体が復興支援活動を行う地域の課題や状況を明らかにするなど、復興を促進するために必要と考えられる調査

|

| 助成金額 |

総額2000万円

1)先行事例から学び、実践するコース

1団体への助成上限:200~300万円

助成団体数目安 :3~5団体

2)現地ニーズを把握し、実践するコース

1団体への助成上限:300~500万円

助成団体数目安 :2~3団体

|

| 応募締切 | 2019年10月27日(日)23:59着 |

| 問合せ先 | Yahoo!基金事務局 |

| URL | https://kikin.yahoo.co.jp/support/fukko.html |

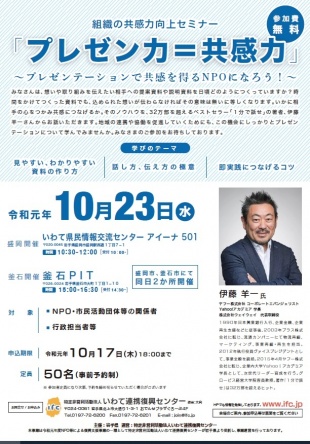

主催:岩手県、運営:いわて連携復興センターによるセミナーのご案内です。

今回は連携・協働に向けたプレゼンテーションにフォーカスし学びを深めていきます。

みなさまのお誘いあわせの上、ご参加ください!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさんは、想いや取り組みを伝えたい相手への提案資料や説明資料は日頃どのようにつくっていますか?時間をかけてつくった資料でも、込められた想いが伝わらなければその意味は無いに等しくなります。いかに相手の心をつかみ共感につなげるか。そのノウハウを、32万部を超える「1分で話せ」の著者、伊藤羊一さんからお話いただきます。地域の連携や協働を促進していくためにも、ぜひこの機会にしっかりとプレゼンテーションについて学んでみませんか。みなさまのご参加をお待ちしております。

【日時・場所】

令和元年10月23日(水)※盛岡市、釜石市にて同日2か所開催

盛岡開催 10:30~12:00(10:00受付)いわて県民情報交流センター アイーナ501

釜石開催 15:00~16:30(14:30受付)釜石PIT

【対象】

・NPO・市民活動団体等の理事・スタッフ

・行政担当者

【定員】50名(事前予約制)

【参加費】無料

【申込期限】令和元年10月17日(木)18:00まで

【講師】

伊藤 羊一 氏

(ヤフー株式会社 コーポレートエバンジェリスト Yahoo!アカデミア 学長/株式会社ウェイウェイ 代表取締役)

1990年日本興業銀行入行、企業金融、企業再生支援などに従事後、2003年プラス株式会社に転じ、流通カンパニーにて物流再編、マーケティング、事業再編・再生を担当。2012年執行役員ヴァイスプレジデントとして、事業全般を統括。2015年4月ヤフー株式会社に転じ、企業内大学Yahoo!アカデミア学長として、次世代リーダー育成を行う。グロービス経営大学院客員教授。著作「1分で話せ」は32万部を超えるヒット。

【主催】岩手県

【運営】特定非営利活動法人いわて連携復興センター

【お問合せ/お申込み】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

〒024-0061 岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ4階

TEL:0197-72-6200 FAX:0197-72-6201 E-mail:join@ifc.jo 担当:大向

※添付のチラシにご記入のいただき、FAXもしくはメールにてお送りください。

Eメールでお申込みの場合は件名を「プレゼンテーションセミナー盛岡or釜石申込」としていただき、

必要事項(氏名、所属先、連絡先)をお送りください。

本事業は令和元年度NPO等による復興支援事業の一環として特定非営利活動法人いわて連携復興センターが岩手県より受託し、事業運営を行っております。

| 名称 | マークスホールディングス育英会 スポーツ活動助成 |

|---|---|

| 内容 |

(1)助成対象者

①学校・児童施設等におけるスポーツに関する部活・クラブ活動等

※学校:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校児童施設、児童養護施設、

障害児入所施設、児童発達支援センター

②地域の子供スポーツクラブ等の団体であって、下記(ア)~(オ)を満たすもの。

(ア)3年以上継続して活動、(イ)構成人数5人以上、(ウ)競技者が18歳以下

(エ)団体運営が定期的、計画的、組織的に行われている、 (オ)営利目的としない団体

(2)助成対象物

①用具、機材、設備、備品等の購入又は修繕費用。

②大会等の出場費、遠征交通費、機材等運搬費等の経費、コーチ謝金。

③その他青少年のスポーツ活動の技能向上・活動の充実等に必要な経費のうち当財団が認めたもの。

|

| 助成金 | 1件につき、助成金額は上限20万円とし、10団体前後 |

| 募集期間 | 2019年9月30日(消印有効) |

| お問合せ | 公益財団法人 マークスホールディングス育英会 事務局 |

| URL | http://www.mercs.jp/zaidan/business |

| 名称 | マークスホールディングス育英会 教育教材等助成 |

|---|---|

| 内容 |

(1)助成対象者

①学校教育法上の学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校

②児童福祉法上の児童施設のうち、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター

③その他、①、②に類似する団体であって、当財団が対象者として認めるもの。

(2)助成対象物

①教育教材、教具、設備、備品等の購入・修繕にかかる経費(消耗品は除く)のうち、直接生徒の教育に必要なもの。

②その他本財団の目的を達成するために必要な教育にかかる経費。

|

| 助成金 | 1件につき、上限30万円、10団体前後 |

| 募集期間 | 2019年9月30日(消印有効) |

| お問合せ | 公益財団法人 マークスホールディングス育英会 事務局 |

| URL | http://www.mercs.jp/zaidan/business |

「令和元年台風第15号(千葉県)」に関して

令和元年台風第15号におきまして、

被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、

被災された皆様の一日も早い復旧、復興を祈念いたします。

いわて連携復興センターも加盟している「いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)」では、

9月15日、16日の2日間、千葉県南部へ先遣スタッフを派遣し現地調査を行いました。

各被災地域にて状況を確認し、各所からのヒアリング内容を踏まえ、9月17日より9月末までをめどとして、

富津市災害ボランティアセンター(https://www.facebook.com/futtsuvc)の運営をサポートさせていただくこととなりました。

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)の活動については、下記よりご確認いただけます。

https://www.facebook.com/IDRNPONW/

下記サイトは、私たちが日ごろお世話になっている団体および千葉県域にて情報発信を行っている機関です。

皆さまのご支援、ご協力をお願い申し上げます。

●特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

http://jvoad.jp/

●社会福祉法人全国社会福祉協議会

https://www.shakyo.or.jp/

●風組関東

https://www.facebook.com/zkaze/

●特定非営利活動法人災害救援レスキューアシスト

https://rescue-assist.net/

●千葉県ホームページ

https://www.pref.chiba.lg.jp/

●社会福祉法人千葉県社会福祉協議会

http://www.chibakenshakyo.com/

●認定特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

http://npoclub.com/

支援に関する情報は、今後適宜発信してまいります。

9/11(水)、盛岡のプラザおでってを会場に「地域コミュニティ支援シンポジウム」を開催しました。

岩手大学三陸復興・地域創生推進機構の船戸義和氏による基調講演では、これまで同氏が岩手県沿岸で携わってきた災害公営住宅の自治会形成支援の経験から、取組み事例、現在の状況、支援と自立のイメージの理想と現実の違いや、現在の現場と仕組みの課題などについてお話いただきました。

その中で、今後に必要な取組みとして挙げられたのは、「目標の設定と共有」と「共有・共感・協働のプロセス」の2つでした。1つ目は、被災者支援のその先のコミュニティ支援の方向性を、支援者間さらに自治会や住民とも共有して協働して動いていくことの必要性。2つ目は、時間や場所を「共有」すること、価値観や意見の「共感」を得ること、課題や活動に向けて「協働」すること、この3つのプロセスの重要性が話されました。

続いて、パネルディスカッションでは、船戸氏に加えて、災害公営住宅の自治会形成やコミュニティ支援に携わってきた3名にご登壇いただきました。

宮城県多賀城市市長公室の吉田智治氏、一般社団法人RCFの山口里美氏、陸前高田市社会福祉協議会の松本崇史氏の併せて4名で、学術的な専門家・行政・NPO・社会福祉協議会のそれぞれの立場から「現場での取組みを元に、これからのコミュニティ支援を考える」と題して、意見を重ねました。

コミュニティ支援に携わる中で大切にしているポイントでは、「一人ひとりにとって今後どう生きるかに関わることとして自分事にすること」、「支援者として上から目線ではなく、とにかく地域に住む方々の力を信じること」、「できない部分に目を向けるのではなく、できる部分・できている部分に目を向けるように声がけをする」、「その時々の動きが何にためになるのか、そしてアウトカムをしっかり示すこと」が出されていました。

また、意見を重ねる中で、個別支援が結果的に地域支援になっているとの視点や、これから平時への体制にどうつなげるために、市町村や県域で同じ目標を持てると良い、そして、今からこの先のプロセスを共有していかないといけない、といった意見が出されました。

60分では話しきれないテーマでしたが、東日本大震災後、特に災害公営住宅では「被災者支援」としてスタートした地域コミュニティ支援を、これからどのように進めていくのかをみんなで考えていく時期に来ていると改めて感じました。

本シンポジウムは、復興庁令和元年度被災者支援コーディネート事業の一環で開催しました。いわて連携復興センターでは、同テーマを引き続き考え、これからの動きにつなげる機会を作っていければと思っています。

ご登壇、ご参加いただいたみなさまありがとうございました。

特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター(CLC)主催の研修情報のご案内です。

令和元年度 岩手県高齢者等サポート拠点職員等研修事業

『認知症や障がいを抱えた住民への理解と支援』

孤立しがちな認知症高齢者や、病気・障がいのある人への支援員の対応方法について学びます。

認知症や障がいのある人と関わるためのコミュニケーション法や、当事者家族、周辺住民への理解を

進める方法などについて講義を行うほか、演習をとおして課題に対しどのような対応を行っていくかを

共有することで理解を深め、その人にあった支援を行っていくことを目的としています。

[日時]

2019年10月11日(金)9:30~16:30

[会場]

釜石・大槌地域産業育成センター

[講師]

永坂 美晴氏

兵庫県明石市社会福祉協議会 地域総合支援センター 地域支え合い推進担当係長

[定員]

60人

[申し込み締め切り]

2019年10月4日(金)

[問い合わせ]

特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター(CLC)研修担当まで

〒981-0932 宮城県仙台市青葉区木町16-30 シンエイ木町ビル1階

電話 022-727-8731 ファクス 022-727-8737

主催:岩手県

実施機関:全国コミュニティライフサポートセンター(CLC)