| タイトル | 2018年全労済地域貢献助成事業 |

|---|---|

| 助成内容 |

(1) 自然災害に備え、いのちを守るための活動

【活動例】

防災研修、防災マップの作成、防災ウォークなど

(2)地域の自然環境・生態系を守る活動

【活動例】

自然観察会、環境教育のための学習会、森林・里地里山(棚田等含む)・竹林の保全活動、水環境(河川・湖沼・里海)の保全活動、生物多様性の保全活動(絶滅の危機に瀕する動植物の保護)など

(3) 温暖化防止活動や循環型社会づくり活動

【活動例】

自然エネルギーの普及・啓発活動、省エネルギーの促進活動、3R(リサイクル、リユース、リデュース)を促進する活動など

(4) 子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生みだす活動

【活動例】

親子サロン、読み聞かせ、プレーパークなど

(5) 困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動

【活動例】

障がい・外国籍・ひとり親家庭などの子どもや親の交流、相互支援活動など

<重視する活動>

・広く地域住民に対して活動が開かれ、日常的な人のつながりが生まれ、共感と参加が拡大する活動

・地域に密着し継続して取り組む活動

・助成によってどう活動が充実、発展するのかが明確である活動

(1)の対象活動については、他の地域や関係先との連携により、社会的な広がりが期待できる先駆的な活動(4)、(5)の対象活動については、子どもや当事者が主体的に参画して取り組む活動、子どもの自己肯定感を高める活動

|

| 助成金額 |

1.助成総額:2,000万円(上限)予定

2.1団体に対する助成上限額:30万円

応募は1団体あたり1事業のみとなります。

|

| お申込み期間 | 2018年9月21日(金)~10月5日(金) |

| 問い合わせ | 全労済 総務部内 地域貢献助成事業事務局 |

| URL | https://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2018/23377.html |

| 名称 | 2019年度 防災教育チャレンジプラン |

|---|---|

| 内容 |

防災教育チャレンジプランでは、全国で取り組まれつつある防災教育の場の拡大や質の向上に役立つ共通の資産をつくることを目的に、新しいチャレンジをサポートいたします。

そのプランの準備・実践に当たって発生する経費を支援し、実現に向けて防災教育チャレンジプランアドバイザーが伺うなどして相談などの支援を行います。

応募の中から選ばれたプランは、活動計画について前年度の活動報告会(最終報告会)で発表、さらに1年間実践した結果を、交流フォーラム(中間報告会)と活動報告会(最終報告会)で成果を発表していただきます。

活動報告会(最終報告会)においては、優秀な実践活動に対して防災教育大賞、防災教育優秀賞、防災教育特別賞を授与いたします。

また、皆さんのチャレンジプランの成果はホームページなどで広く公開いたします。

【応募部門(プランの対象別)】

A.保育園・幼稚園等の部 B.小学校低学年の部 C.小学校高学年の部

D.中学校の部 E.高等学校の部 F.大学・一般の部

|

| サポート内容 |

■プランの実践にかかる経費の提供/ 上限 30 万円(査定による)

※活動・予算計画書の提出及び団体名義の口座が必要となります。

■交流フォーラム(中間報告会)・活動報告会(最終報告会)発表者への交通・宿泊費の支給。(1名分×3回分)

■プランの実現に向けて、実行委員会が認定する防災教育チャレンジプランアドバイザーが助言や現地指導等の支援を行います。

■防災活動の手法・事例の収集と活動情報の発信ができる各種webツールを提供します。

|

| 募集期間 | 2018年11月22日(木)15:00までに応募企画書をホームページにアップロード |

| 問合わせ | 防災教育チャレンジプラン実行委員会事務局 |

| URL | http://www.bosai-study.net/boshu/index.html |

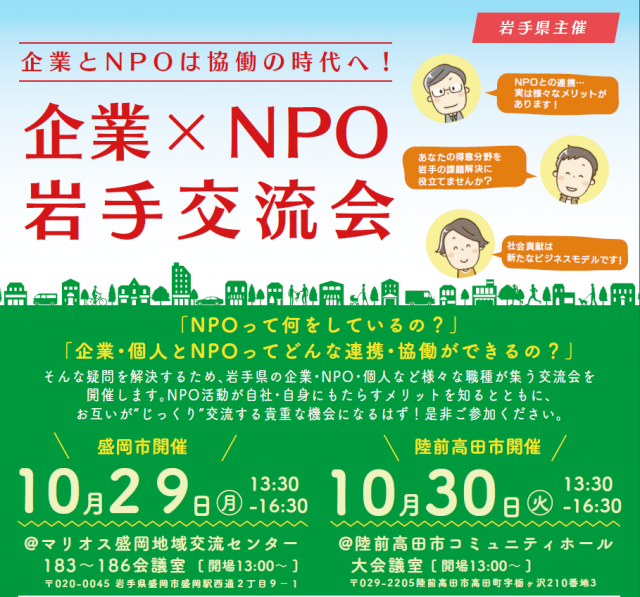

企業とNPOは協働の時代へ!

企業×NPO 岩手交流会

近年の企業による社会貢献活動(CSR)において、NPOとの連携・協働の動きが加速しています。また、多くの企業が被災地に対し支援を行う中で、地域で活動する住民やまちづくり団体、NPOとの結びつき、協働することで地域に貢献する事例がたくさん生まれました。

企業と団体がパートナーとなることで、新たなビジネスチャンス・地域の課題解決へつながる可能性を秘めています。さらに、企業で培ったスキルを持った個人と団体の結びつきが、自分たちの暮らす地域を活性化するかもしれません。

「企業×NPO 岩手交流会」は、参加される方々がお互いを知る場として、さらに優良事例から連携・協働することのメリットを学び、新たな交流の第一歩となることを目的として開催いたします。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

◆日時・場所

盛岡市開催:10月29日(月)13:30~16:30 マリオス盛岡地域交流センター183~186会議室

陸前高田市開催:10月30日(火)13:30~16:30 陸前高田市コミュニティホール大会議室

※盛岡・陸前高田いずれかの会場、もしくは両会場連日での申込が可能です!

◆プログラム(予定)

13:00~ 受付

13:30~ 【第1部】 企業とNPOの相互理解を深めるために「協働」を知る

≪基調講演≫ 「“プロボノ”という新しい社会貢献・新しい働き方とNPOとの協働の可能性」

講師:認定NPO法人サービスグラント 事務局長 小林 智穂子 氏

14:15~ 【第2部】 地域の活動を知る

・ 参加者による活動紹介

・ 活動紹介を通じて参加者へ連携・協働のメリットをPR

15:30~ 【第3部】 マッチング相談&交流会

◆対象

・企業の方

・NPOの方

・行政の方

・社会貢献またはボランティアに関心をお持ちの方

※興味のある方はどなたでもご参加いただけます!

◆申込締め切り

10月24日(水)18:00まで

主催:岩手県

運営:特定非営利活動法人いわて連携復興センター

本事業は平成30年度NPO等の運営支援事業の一環として特定非営利活動法人いわて連携復興センターが

岩手県より受託し、事業運営を行っております。

◆お問い合わせ

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 担当:大向

Tel 0197-72-6200 / Fax 0197-72-6201

〒024-0061 岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ4階

Mail ohmukai@ifc.jp

大槌町民生部コミュニティ総合支援室様より、下記イベント情報のご案内です。

2018年9月17日(祝・月)

特別セミナー@岩手県大槌町

高橋博之さん講演会 ~生産者と消費者を繋げる、ポケットマルシェ~

開催日時:2018年9月17日(祝・月)13:00~16:30(受付開始12:45~)

場所:大槌洋文化交流センター「おしゃっち」多目的ホール

〒028-1117 岩手県上閉伊郡大槌町末広町2

募集人数:最大50名

※地球のしごと大學の受講生約20名も一緒に受講いたします。

費用:無料(交流会は参加費4000円)

申込方法:9月14日(金)までに、チラシ裏面の参加申込書に記載の上、

大槌町観光交流協会宛FAX(0193-42-5122)、またはEメール(info@otsuchi-ta.com) にて

ご連絡ください。

<講演者 詳細プロフィール>

高橋博之 氏

株式会社ポケットマルシェ・代表取締役

一般社団法人 日本食べる通信リーグ・代表理事

特定非営利活動法人 東北開墾・代表理事

セミナーの流れ

13:00~ 趣旨説明

13:10~14:25 高橋博之さん講演 (75分)

14:25~14:35 休憩

14:35~15:15 受講者・聴講者同士で感想シェア(40分) 15:15~16:20 質疑応答(60分)

16:20 閉会挨拶

18:00~ 交流会 (1階ロビー)

参加者と郷土料理やお酒を楽しみます。

主催団体

一般社団法人大槌町観光交流協会

株式会社アースカラー

平成30年北海道胆振東部地震におきまして、

被害を受けられました皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、

被災された皆様の一日も早い復旧と復興を祈念いたします。

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)およびいわて連携復興センターとしても

今ここからできる支援を出来る限り行ってまいりたいと思います。

なお、いわて連携復興センターも加盟している、いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)では、

9月13日より北海道胆振東部地震の被災地に先遣隊を派遣することとなりました。

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)の活動は、下記よりご覧ください。

https://www.facebook.com/IDRNPONW/

下記サイトは、私たちが日頃お世話になっている団体です。

皆様のご支援・ご協力を御願い申し上げます。

■認定NPO法人北海道NPOファンド『北海道いぶり東部地震及び台風21号北海道内被災地支援基金」

http://npoproject.hokkaido.jp/?page_id=304

■特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

http://jvoad.jp/

■特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

https://www.japanplatform.org/

■全国社会福祉協議会

平成30年北海道胆振東部地震(第4報)(平成30年9月10日)

https://www.saigaivc.com/20180910/

支援に関する情報は、今後適宜発信してまいります。

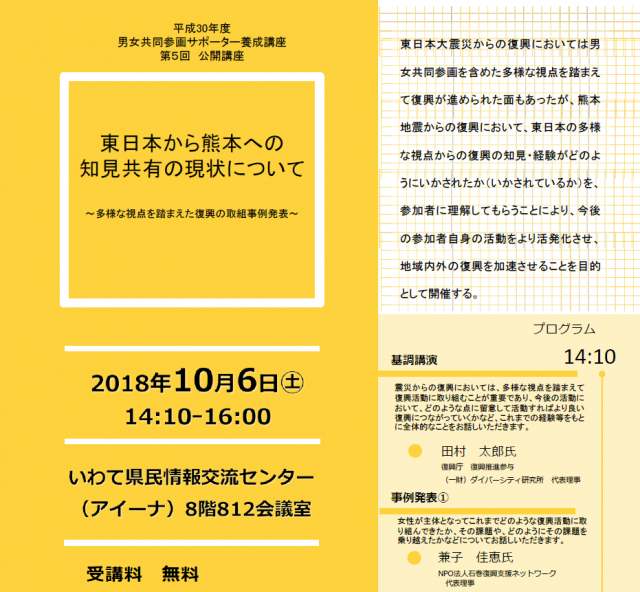

復興庁男女共同参画班より、事例発表会のご案内です。

***********************************************

この度、当班におきまして、10月6日(土)に岩手県盛岡市の

岩手県男女共同参画センター(アイーナ)において、

「東日本から熊本への知見共有の現状について ~多様な視点を踏まえた

復興の取組事例発表~」を開催することとしましたので、お知らせいたします。

■「東日本から熊本への知見共有の現状について ~多様な視点を踏まえた復興の取組事例発表~」

日時 : 平成30年10月6日(土)14:10~16:00

場所 : 岩手県男女共同参画センター アイーナ8階 812

(〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅前西通1-7-1)

目的 : 東日本大震災からの復興においては男女共同参画を含めた多様な視点を踏まえて

復興が進められた面もあったが、熊本地震からの復興において、東日本の多様な視点からの

復興の知見・経験がどのようにいかされたか(いかされているか)を、受講者に理解して

もらうことにより、今後の参加者自身の活動をより活発化させ、地域内外の復興を加速させる

ことを目的とする。

登壇者:基調講演 田村 太郎氏 復興庁 復興推進参与

(一財)ダイバーシティ研究所 代表理事

事例発表 ペア1(東北)兼子 佳恵氏 NPO法人石巻復興支援ネットワーク 代表理事

(熊本)木村 由美子氏 NPO法人子育て応援おおきな木 理事長

ペア2(東北)髙木 秀明氏 (一社)パーソナルサポートセンター 執行役員

名取市すまいとくらしの再建支援センター センター長

(熊本)高木 聡史氏 (一社)minori 代表理事

益城町地域支え合いセンター みなし仮設担当事業センター長

※当日参加可。

※託児の希望がある場合は9月26日(水)12時締切。

申込み先:岩手県男女共同参画センター

〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 アイーナ6階

TEL:019-606-1761

FAX:019-606-1765

E-Mail:danjo@aiina.jp

よりそいホットライン地域センターいわて様よりシンポジウムのご案内です。

平成30年度 生活困窮者自立相談支援事業とよりそいホットライン連携シンポジウム

「生きにくさを受け止める居場所の力」

日時:2018.10.25(木)13:00-15:40

場所:宮古市総合福祉センター健やかホール

定員:100名

参加費:無料

基調講演:

「相談から見える居場所の必要性」

中核地域生活支援センターがじゅまる センター長 朝比奈ミカ 氏

対象:

社会福祉協議会職員、行政職員、よりそいホットライン相談員、

関係機関及び団体の相談員や支援員など

主催:一般社団法人a.iwateりんく

共催:社会福祉法人宮古市社会福祉協議会 一般社団法人社会的包摂サポートセンター

後援:岩手県、宮古市、岩手県社会福祉協議会、岩手日報社

内容

開会:

宮古市社会福祉協議会会長 赤沼正清氏

開催挨拶:

一般社団法人社会的包摂サポートセンター代表理事 熊坂義裕氏

来賓挨拶:

宮古市長 山本 正德氏

実施報告:

一般社団法人社会的包摂サポートセンター事務局長 遠藤智子氏

よりそいホットライン地域センターいわてコーディネーター 栃沢ゆみ子

宮古市社会福祉協議会地域福祉課副主幹 有原領一氏

基調講演:

中核地域生活支援センターがじゅまるセンター長 朝比奈ミカ氏

パネル:

宮古市社会福祉協議会 有原領一氏

ディスカッション

よりそいホットライン地域センターいわて 藤村千紗

北海道セーフティネット協議会 高橋信也氏

閉会:一般社団法人a . i w a t e りんく代表理事 古澤眞作

お申込み

10月15日(月)まで、FAX(添付申込用紙)または以下メールアドレスにお申し込みください。

申込先:一般社団法人a.iwateりんく(ア,イワテリンク)

e-mail yorisoiinfo@279226.jp

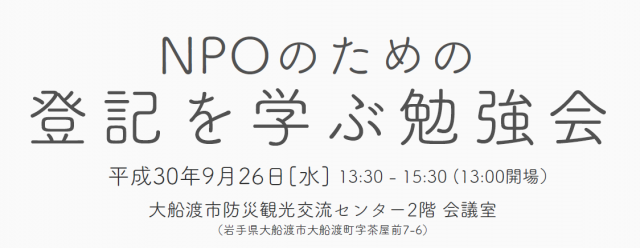

NPO法では、事業終了後定められた期間内に総会を開催し、事業報告と事業計画を審議することになっています。そのほか総会では、定款変更や代表者変更など重要案件が審議されることも少なくありません。 NPO法人や一般社団法人はその後、法務局で登記を行うことになりますが、この登記事項内容に不備が多いことが昨今の問題点となっています。その理由のひとつに、「何のために登記するのか」という本質的な部分の理解が薄いために、登記に対して意識が向いていない事が考えられます。また登記が遅れると、過料が課せられる事もあまり知られていません。

本セミナーは、非営利活動を行う団体を対象に、組織基盤強化の一環として登記の本質を知り、今後登記における各種不備を是正し、スムーズな団体運営を目指し開催するものです。

◇日時・場所

平成29年9月26日(水)13:30~15:30(13:00開場)

大船渡市防災観光交流センター2階 会議室

(岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前7-6)

◇内容

・登記の本質と、必要性を理解するための講義。

・登記におけるつまづきのポイント解説(理事の継続登記、代表者変更登記など) ・適宜質疑応答

◇講師

小山田泰彦氏

岩手県司法書士会 会長 / 小山田司法書士土地家屋調査士社会保険労務士事務所 所長

◇申込締切

平成30年9月21日

◇当日ご持参いただくもの ※ 可能な限りご持参ください。

定款 / 履歴事項全部証明書(登記簿)

主催 : 特定非営利活動法人いわて連携復興センター

協力:特定非営利活動法人おおふなと市民活動センター

助成 : 社会福祉法人中日新聞社会事業団

お問い合わせ

特定非営利活動法人 いわて連携復興センター 担当:瀬川

TEL 0197-72-6200 / FAX 0197-72-6201

〒024-0061 岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザ ぐろーぶ4階

mail segawa@ifc.jp

8月25日(土)、雫石町社会福祉協議会を会場に「床下浸水した家屋の泥出し等に関する基礎知識取得研修」を開催しました。

本研修は、近年大規模な水害が頻発する中で、床下浸水した家屋の泥出しに必要な床板はがしや、浸水状況を見極め的確な作業手順を判断できる知識・技術を取得することを目的として開催しました。

前半の講義では、風組関東代表 小林 直樹氏を講師に「技術系ボランティアに係る知識と安全衛生」というテーマでご講義いただき、家屋の被災状況の確認方法や消毒・乾燥等の手順について学びました。

後半の実技では、フローリングと和室それぞれの床を再現したキットを活用し、床下対応基礎講習を行いました。釘の抜き方、床板の剥がし方、床下への入り方など、キットを用いた具体的な作業から実践に近い体験につながりました。

研修には想定を大きく上回るご参加をいただき、特に実技の時間では皆様の積極的な動きが見られました。

引き続き県内のニーズや課題を把握し、いわて連携復興センターでは災害や防災をテーマとした研修を企画・開催して参りたいと思います。

最後に、本研修にご協力いただいた関係各所の皆様に対し心より感謝申し上げますとともに、大阪府北部地震、西日本豪雨災害など現在も引き続き現場で活動される皆様へお見舞い申し上げます。

いわて連携復興センター 防災担当

※本セミナーはYahoo!基金「2017年度東日本大震災復興支援助成」をいわて連携復興センターが受託し、開催いたしました

| 名称 | 宝くじの社会貢献広報事業 平成31年度コミュニティ助成事業 |

|---|---|

| 内容 |

■コミュニティ助成事業

宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するための事業を行っています。

■文化振興事業

・宝くじ文化公演事業

・宝くじスポーツフェア開催事業

地方公共団体との共催で、各種公演及びスポーツイベントを実施し、宝くじの社会貢献広報を行うとともに、地域の文化振興に役立つ事業を行っています。

|

| 助成金額 | 詳しくは実施要綱をご覧ください。 |

| お問合せ先 | 一般財団法人自治総合センター |

| URL | http://www.jichi-sogo.jp/lottery |

特定非営利活動法人 シニアパワーいわて様より講習会のご案内です。

平成30年度岩手県NPO等による運営支援事業 基礎講習会と会計講座

NPO法人の運営に必要な

基礎知識と、NPO法改正に伴う

改訂版会計基準の習得を目指そう!

NPO法人 基礎講習会

9/19(水) 陸前高田市コミュニティホール

9/27(木)宮古地区合同庁舎

10/3(水) 釜石地区合同庁舎

12/13(木) 盛岡市アイーナ

カリキュラム

・NPO法人の総務・労務 各50分

・NPO法人の会計の実務 70分

NPO法人 会計講座

11/16(金) 宮古地区合同庁舎

11/29(木) 大船渡地区合同庁舎

12/5(水) 釜石地区合同庁舎

1/10(木) 盛岡市 アイーナ

カリキュラム

・NPO法人の会計基準 70分

・NPO法人の税務 90分

○研修会:13:00 - 16:00

○個別相談会:16:00 - 17:00

お申込み・詳細につきましては以下URLをご覧ください。

http://blog.canpan.info/seniorpower/archive/9

| 名称 | 2019年度年賀寄附金配分申請書類 |

|---|---|

| 内容 |

【申請可能事業】

申請可能事業は、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された 10 の事業のいずれかに該当し、かつ、申請法人の定款又は寄附行為に基づいて行う事業とします。

また、日本国内で実施される事業を対象とし、海外で実施される事業は除きます。

なお、海外活動を行う団体が国内で行う啓発事業等は、国内で行われる事業として対象とします。

【助成分野】

■ 一般枠

・ 活動・一般プログラム

公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベント又は新規事業を支援

・ 活動・チャレンジプログラム

公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベント又は新規事業を支援

・ 施設改修

公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施するために必要な施設の改修等を支援

・ 機器購入

公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施するために必要な車両以外の機器の購入を支援

・ 車両購入

公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施するために車両の購入を支援

■ 特別枠

東日本大震災、平成 28 年熊本地震及び平成 30 年7 月豪雨災害の被災者救助・予防(復興)活動・施設・機器・車両の区分はありません。

|

| 申請可能額 |

【 一般枠 】

● 活動・一般プログラム

~500 万円まで

● 活動・チャレンジプログラム

~50 万円まで

● 施設改修 ● 機器購入 ● 車両購入

~500 万円まで

【 特別枠 】

● 東日本大震災及び平成 28 年熊本地震の被災者救助・予防(復興)

~500 万円まで

|

| 受付期間 | 2018年9月10日(月)~11月9日(金) |

| 問合せ先 | 日本郵便株式会社 |

| URL | https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html |

ヤフー基金様より、下記ご案内です。

知らせる力プロジェクト「書き手講座」を仙台で開催いたします。

非営利組織で活動される方の情報発信力の向上を図るための講座です。

今回は日本ジャーナリスト教育センター(JCEJ)の「ローカルジャーナリストガイド」を使って、情報発信の基礎を学びます。

※日本ジャーナリスト教育センター http://jcej.info/

【受講対象者】

・NPOなど非営利組織で活動する人

・Web上で所属団体のことや取り組む課題について発信する人

・基本的なことを学びたい人

【講座概要】

「地域から情報を発信したいが、何を取り上げたらいいのか分からない」。

日本ジャーナリスト教育センター(JCEJ)では、5月に地域発信の教科書『ローカルジャーナリストガイド』を発行しました。地域から発信する際に必要な技術や心構えについて、体系的に学ぶことができる1冊です。

冒頭のような疑問は、JCEJが地域で発信講座を行う際に最も多く出るため、ガイドの第一章に「ニュースの発見」を設けました。本講座は「ニュースの発見」をテーマにした入門編となっています。講座に参加する皆さん全員にガイドが付いています。

【講師】

藤代裕之氏 法政大学准教授。JCEJ代表運営委員。

徳島新聞で記者、NTTレゾナントでネットニュースの編集者などを経て現職。『地域ではたらく「風の人」という新しい選択』が地方出版文化功労賞などを受賞。ゼミ生と地域からの発信に取り組む。

高宮舞氏 JCEJ運営委員。

フォトグラファーとして就職した後、採用育成・広報など幅広く経験。NPO法人ETIC.にてソーシャルセクター向け求人サイト運営に携わり、現在は企業で福祉・教育業界の広報支援事業を行っている。『ローカルジャーナリストガイド』編集者。

青砥和希氏 一般社団法人未来の準備室理事長。

高校生を対象にしたコミュニティ・カフェ EMANON(エマノン)を福島県白河市で運営。カフェを拠点に、高校生が取材・編集するメディアづくりに取り組んでいる。福島県県南地方の移住相談窓口も運営中。

【実施要綱】

■開催日:

2018年9月12日(水) 時間はスケジュール参照

■講座スケジュール:

○午後の部

13:00 開場

13:30~15:00 ワークショップ

15:00~16:00 交流会・質問タイム

○夕方の部

18:00 開場

18:30~20:00 ワークショップ

20:00~21:00 交流会・質問タイム

■会場:

みやぎNPOプラザ

宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡5番地

http://www.miyagi-npo.gr.jp/plaza/map.htm

【応募人数】

午後の部 30名、夕方の部 30名 (どちらの回も内容は同じです)

(応募多数の場合は抽選)

【応募方法】

以下URLよりお申込みください

・午後の部 https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01cuy2zs96g2.html

・夕方の部 https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01r8wuzs9rmq.html

【参加費】

資料代として500円(当日お支払いください)

【問い合わせ先】

kikin-josei-master@mail.yahoo.co.jp

※件名に【書き手講座】と記載ください

なお、本講座は、「NPOの知らせる力プロジェクト」へのご寄付をもとに開催いたします。

ご支援いただいたみなさまに改めて感謝申し上げます。

| 名称 | 「とうほくIPPO(いっぽ)プロジェクト」第8期 |

|---|---|

| 内容 |

【A】「とうほくIPPOプロジェクト 起業・事業化部門」

起業、事業化等、産業復興につながる経済活動。東日本大震災による被災地(人々、街、産業)を元気にする事業活動(第7期と同内容です)

【B】「とうほくIPPOプロジェクト コミュニケーション部門」

催事や集会、イベントや行事、その他地域の交流につながる集まりなど。東日本大震災による被災地(人々、地域)内外の交流を活発にする活動(第7期と同内容です)

■対象者【A・B共通】

被災地の産業復興支援に貢献するアイデアと実行力を持つ女性

※東北在住の個人・団体に限ります。

◎個人、グループ、団体など形式を問いませんが、責任者、主体者が女性であること。(活動メンバーに男性が含まれる場合も認めます)

◎営利団体、非営利団体は問いません。

◎事務局による情報収集や、第三者から推薦された個人・団体等も対象とします。

◎プロジェクトを遂行する能力を有し、支援金を管理する能力を備えた個人・団体。

◎被災地に密着した取り組みができる個人・団体とし、活動主体者の所在地が、東北地方や被災地にあることに限定します。

※過去にご支援した活動についても、効果が優れていた場合は複数期にわたって支援対象とする場合もあります。

◎当プロジェクトの支援金のみで行われる活動も、当プロジェクトの支援金と合わせた資金によって行われる活動も審査の対象とします。

◎新規の事業活動に限らず、既存の事業活動の一部資金としての申請も可能です。

◎【A】については、人件費、家賃、仕入などランニングコストの用途よりも、設備や備品購入など長期的に残る資産への用途のほうが望ましい。

■支援金について

【A】起業・事業化部門

原則として1対象につき30万円~最大300万円までを上限として支援金を支給します。

【B】コミュニケーション部門

原則として1対象につき最大20万円までを上限として支援金を支給します。

|

| 助成金額 | 1件あたりの上限額:【A】3,000,000円 【B】200,000円 |

| 募集締切 |

平成30年10月1日(月) 【インターネット・FAX募集の締切日】23:59まで・ 【郵送の場合】※消印有効 |

| 問合せ先 |

(株)フェリシモ 広報部内 とうほくIPPOプロジェクト事務局(吉川・中島・市川)

|

| URL | https://info.felissimo.co.jp/company/detail.php?id=1000 |

大船渡市市民活動支援センターさんから情報提供を頂きました。

=================================

「赤ちゃんからの 防災ママフェスタ」

防災について家族みんなで楽しく学んで体験しよう!

入場は無料で申込みも不要です。ぜひお気軽にお立ち寄り下さい!

1.日 時:H30年9月22日(土) 10:00 ~ 15:00

2.会 場:大船渡市防災観光交流センター(かもめテラス隣)

3.参加費:無料 (申込み不要)

【主催】NPO法人こそだてシップ

【共催】大船渡市市民活動支援センター

詳しくはホームページをご覧ください。

http://kosodateship.org/kosodate/news.html#news_20180822

| 名称 |

緊急助成:「平成30年7月豪雨」で被災した子どもの学びや育ちの支援活動助成

|

|---|---|

| 内容 |

「平成30年7月豪雨」で被災した子どもの学びや育ちに寄与する活動。災害によって、生活上の困難を抱える子どもや被災によるストレスや学習困難などを抱える子どもに対する支援をテーマとします。

※緊急性の高い活動を優先するため、「すでに活動をスタートしている」もしくは「具体的な活動開始の目途がついている」活動を対象とします。

<支援対象>

災害救助法が適用された自治体が所在する府県で被災した子ども

|

| 助成金額 |

総額2,000万円以内

1件あたりの助成額は50~100万円程度を想定

|

| 募集期間 |

2018年7月25日(水)~

※9月30日(日)まで延長になりました。

※申請以前に発生している費用についても申請可能です。すでに助成を受けた団体も、別の活動での申請が可能です。

|

| お問合せ先 |

ベネッセこども基金助成事務局

|

| URL | https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/disaster.html |

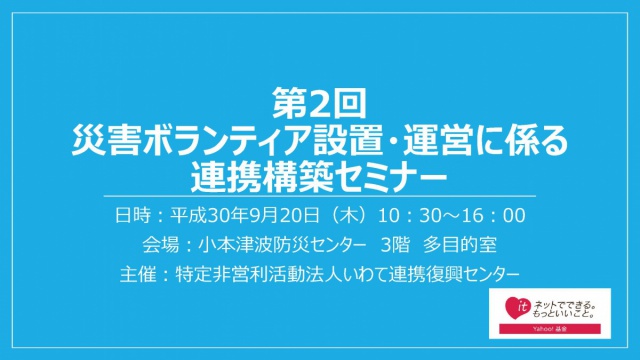

第2回 災害ボランティアセンター設置・運営に係る連携構築セミナー

大阪府北部地震、西日本豪雨災害など今年に入り大規模な災害が頻発する中、災害時の各種支援活動において、行政・社協・NPO 等による官民連携が果たす役割には大きな期待が寄せらせています。

しかし岩手県におけるその連携体制は未だ弱く、必要な支援を地域で安定的に供給するためには地域の防災力向上が必要であり、特に適切な人材の確保と育成が求められています。

本セミナーは、行政・社協・NPO・地域住民等が平時から顔の見える関係を構築し、近年の災害事例等を踏まえ災害ボランティアセンター設置・運営に関する知識・ノウハウや災害時の官民連携の重要性を理解し、次に起こりうる災害に備えることを目的とします。

[日時] 平成30年9月20日(木)10:30 ~ 16:00(開場10:00 ~)

[場所] 小本津波防災センター 3階 多目的室 〒027-0421 岩手県下閉伊郡岩泉町小本字南中野239-1

[対 象]

⑴ 県・市町村行政防災(災害)担当課

⑵ 市町村社会福祉協議会職員

⑶ NPO 団体職員等テーマに関心のある方

⑷ 岩泉町または近隣市町村にお住いの住民の皆様

[参加費] 無料

[定 員] 50名(事前予約制)

[申込期限] 平成30年9月17日(月)18:00まで

※ 希望者には、昼食弁当を1個500円(税込)で手配いたします。代金は当日現金でいただきます。

[事務局]

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 担当:大向

〒024‐0061 岩手県北上市大通り1‐3‐1 おでんせプラザぐろーぶ4F

Tel:0197‐72‐6200 Fax:0197‐72‐6201

E-mail:ohmukai@ifc.jp

[主催] 特定非営利活動法人いわて連携復興センター 協力:社会福祉法人岩手県社会福祉協議会/岩泉町/NPO法人クチェカ/いわてNPO災害支援ネットワーク

[後援] 岩手県

お申込み

申込用紙にご記入いただき、0197-72-6201にFAXいただくか

氏名・所属・ご連絡先をご明記の上、ohmukai@ifc.jpまでご連絡ください。

※ E-mailでお申し込みの場合、タイトルを「9/20セミナー参加申込」としてお送り願います。

内容

10:00-10:30 受付

10:30-12:00 講義「災害ボランティアセンター設置・運営における官民連携の重要性」

・防災における行政・社協・NPO・ボランティア等との連携・協働ガイド

・全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)の取り組み

・台風10号災害後の岩泉町、他地域での災害における官民連携事例

講 師:全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

事務局長 明城 徹也氏

12:00-13:00 昼食・休憩

13:00-16:00 グループワーク「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル活用法」

・災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル 概要説明

・災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーション

講 師:岩手県社会福祉協議会 地域福祉企画部

斉藤 穣氏 / 藤村 咲綺氏

助言者:全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

事務局長 明城 徹也氏

16:00 閉会

もりおか復興支援ネットワーク企画のイベントのご案内です。

2018盛岡市ボランティアまつり ふれあい広場

◎日時:平成30年9月9日(日)10時~15時

◎会場:総合福祉会館4階ホール

◎内容:講演会 「被災者が伝える東日本大震災の記憶」

もりおか復興支援ネットワークとして、被災地から講演者を2名を招聘。

今回招聘したお二人は、三陸沿岸に住む被災者で、現在も復興活動を行っている方々です。

震災発生当時の状況や、これまでの復興への取り組みを語っていただきます。

盛岡では被災者から直接話を聞く機会はあまりありませんでした。

ぜひ、この機会にお二人の声を聞いてください!

◎講演者

■午前の部(10:30~11:30)

佐藤一男さん(避難所運営アドバイザー:陸前高田市)

ドキュメンタリー映画『あの街に桜が咲けば』」にも出演。

陸前高田市で復興支援活動を続けている方です。

http://anosaku.ifdef.jp/

■午後の部(13:00~14:00)

芳賀正彦さん(特定非営利活動法人 吉里吉里国 代表:大槌町)

「復興の薪プロジェクト」活動中

http://kikigaki101.tokyofoundation.org/?p=1709

◎ 問い合せ先:

019-654-3523(もりおか復興支援センター・金野)

090-2973-4035(金野)

復興庁様主催のイベントのご案内です。

[Fw:東北weekly Vol.15] 日本一小さな蒸留所からめざす米焼酎の未来

~米の新しい付加価値をめざす挑戦~

参加特典:南郷トマト料理と米焼酎ねっかの試食、試飲あり

【地域課題】

福島県南会津郡只見町は日本有数の豪雪地帯です。そのため冬は農作物を育てられない環境であり、農業の担い手の減少と、農業生産基盤の弱体化が課題となっています。

【企画概要】

東京から車で約4時間かかる奥会津の只見町に、米焼酎「ねっか」を製造する日本一小さな蒸留所が2016年7月にできました。運営しているのは、米農家の方々です。

米から作るお酒といえば、まず日本酒が浮かびます。しかし、なぜ米焼酎だったのか。そこには米の新しい付加価値をめざす挑戦と背景がありました。

米農家の方々は、米焼酎発祥の地である熊本まで足を運んでノウハウを学び、自分たちの作った米で米焼酎「ねっか」を製造しました。そのような苦労を経て生まれた「ねっか」は国際的な品評会で銀賞を取るなど注目を集めています。

Fw:東北weekly Vol.15では、米焼酎「ねっか」を製造する米農家の方々にお越しいただき、その挑戦のねらいをお話しいただきます。また「ねっか」と、南郷のトマト料理を試飲試食しながら、米の生産基盤や只見町の未来について考えていきます。

※今回の企画は特定非営利活動法人東北開墾の協力により実施されます。

※米焼酎「ねっか」の試飲は成人のみとなります。

関連地域:

福島県南会津郡只見町

日時:

2018年9月6日 木曜 19:00〜21:00(開場 18:30)

参加者:

定員30名

参加費:

無料

会場:

クックパッド株式会社

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 (恵比寿ガーデンプレイスタワー12F)

JR山手線・東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩7分

登壇者:

有限会社さんべ農園 三瓶清志(さんべせいし)

合同会社ねっか 脇坂斉弘(わきさかよしひろ)

料理研究家 本田よう一(ほんだ よういち)

参加対象者:

・東北の食文化に興味がある方

・ 震災をきっかけにしたつながりから新しいビジネス創出に関心がある方等

・ 農業や六次化に興味のある方等

・ 地域資源の活用に興味のある方等

・ 地域ストーリー作りに関心のある方等

・ その他、本イベントに関心のある方等

プログラム(予定):

19:00 開会メッセージ

19:05 東北開墾のプレゼンテーション

19:10 キーノート

・ねっかの紹介動画

・脇坂さんからのプレゼンテーション

・三瓶さんからのプレゼンテーション

19:50 アイデアワークショップ

・只見町の地域おこしアイデアソン

・米焼酎ブランド化にむけたアイデアソン

※南郷トマト料理と米焼酎ねっかの試食、試飲あり

20:45 チェックアウト

LikeorJoin/コミットメントカード記入

20:55 Fw東北活動紹介/閉会メッセージ

※「Fw:東北」は「進む」の意味を「フォワード」に置き換えた東北における共創によるプロジェクト全体の愛称です。被災地復興及び地域課題の解決に取り組んでいるNPO、企業、自治体等が、自らの取組を加速・発展させるため、共創の手法を通じて、新たなパートナーとのつながりを創出し、地域社会の課題解決を目指していきます。

※「Fw:東北Weekly」では、復興庁、「新しい東北」官民連携推進協議会による、「Fw:東北」の取組み、プロジェクトをご紹介し、東北で様々なテーマを掲げて行われている活動や、それらに取り組む人々にフォーカスを当て、認知向上や共創の輪を広げる活動として、各種イベントを、東京や東北各地で多数展開(年間30本程度を予定)します。

8月20日(月)いわて県民情報交流センター(アィーナ)にて、『トヨタ財団「国内助成プログラム」公募説明会@盛岡』が開催されました。

トヨタ財団では、平成30年9月1日~10月10日にかけて「未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティー地域に開かれた仕事づくりを通じてー」をテーマに「国内助成プログラム」の公募を実施します。国内助成プログラムは、地域課題解決とその担い手育成を目的に、事業実施に向けた調査を対象とした「しらべる助成」と事業を対象とした「そだてる助成」の二つの枠組みを想定しています。

当日は、こちらの助成事業の活用をお考えの団体の皆様が、岩手県内はもとより、遠く青森県からのご参加もいただき、30名近い方々にご参加いただきました。

今回は、トヨタ財団担当者様より、国内助成プログラムの趣旨や具体的な助成事例のご説明と、特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センターの若菜千穂様より、NPOなどが行う調査や事業の組み立て等について教えていただきました。

若菜様から非営利活動に重要なポイントとしてのお話、事業を組み立てる際にニーズから始めるか、シーズから始めるのか。事業(仮説)を組み立てるための調査の仕方、例えば利用者さんヘのアンケートについて書きやすい(集めやすい)内容やページ数などの具体的なお話に、皆さん熱心にメモを取っていらっしゃいました。

その後の、グループワークでは「こんな事業を考えている・こんなところで困っている」をテーマに自己プレゼンテーションをしていただきました。

また、質問タイムでは、それぞれの団体さんや地域が抱えている課題の共有や「国内助成プログラム」申請に向けてのポイントも教えていただきました。

最後に、トヨタ財団さんへの個別相談会もあり、参加された皆さんはより具体的に相談出来たようで、時間いっぱいまで会場は熱気に包まれました。

■「2018年度国内助成プログラム」公募についてはこちらをご覧ください。

(募集期間:平成30年9月1日~10月10日)

http://www.toyotafound.or.jp/community/2018/