| 名称 |

ファミリーマート&むすびえ こども食堂スタート応援助成プログラム

|

|---|---|

| 内容 |

ファミリーマート&むすびえ「こども食堂スタート応援助成プログラム」は、「ファミリーマート夢の掛け橋募金」(店頭募金)をもとに、こども食堂を新たに立ち上げる際に必要な費用を助成するプログラムです。より多くの方が安心してこども食堂の立ち上げに取り組むことができるよう、オンラインでのこども食堂立ち上げ勉強会も同時に実施します。

2023年12月1日(金)から2024年6月30日(日)の期間において、新たに「こども食堂」を開設し、立ち上げに必要な経費の助成を希望される方は、掲載の公募要項をご確認いただき、ぜひご応募ください。

●助成対象団体:

・日本国内において、これからこども食堂を開設する団体(法人格の有無は問わない)。

・助成金受領における誓約書をクラウドサインにて提出いただけること。

・助成金受領に対する領収書を提出いただけること。

・助成金の支出に関するレシートや領収書を保管し、必要に応じて提出いただけること。

・非営利として運営されていること

・営利企業または宗教法人が実施するこども食堂は、こども食堂は非営利として運営され、他の営利事業との経理区分が行われ、かつ、銀行口座の管理が営利/非営利事業とで別管理がされることを条件とし、こども食堂名義で申請されること。

●助成対象期間:2023年12月1日(金)から2024年6月30日(日)まで

※本助成プログラムに関するオンライン説明会の開催について(参加もしくは録画視聴必須)

●開催日時:2023年12月1日(金)10:00~11:00

|

| 助成金額 |

助成金額:80,000円/1団体

採択団体数:600団体(上限)

|

| 申込期限 |

2024年2月16日(金)※15:00必着

|

| お問合せ |

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

ファミリーマート&むすびえ「こども食堂スタート応援助成プログラム」

(担当:石山、小松、原田、末岡)

|

| URL | https://musubie.org/news/7718/ |

| 名称 |

ハタチ基金2024年度助成金

東日本大震災で被災した地域の子どもたちの自立と挑戦を後押しする

|

|---|---|

| 内容 |

東⽇本⼤震災から間もなく13年。震災が理由の「できない」をなくしていくことを目指して、東北の被災地で子どもたちに寄り添い支援する団体を募集します。

●対象事業:以下の事業を実施するために要する費用を対象とします。

・東日本大震災の被災地の子どもの学力やその他の能力を向上させるための事業

・東日本大震災の被災地の子どものメンタルをケアするための事業

・東日本大震災の被災地の子どもの生活や教育環境を改善又は向上させるための事業

・東日本大震災の被災地の子どもの健康状態を改善又は向上させるための事業

・東日本大震災の被災地の子どもの地域社会への参画等を促進するための事業

・その他、東日本大震災の被災地の子どもの育成を通して復興に寄与するために必要な事業として認められる事業

●申請資格要件:

(1)運営団体:

・本助成金の目的に賛同し、被災地の子ども達への支援を継続的に活動できる体制等が整っている団体であること。

・下記のうち、いずれかの法人格を有する団体であること。

(特定非営利活動法人・認定特定非営利活動法人・一般社団法人、一般財団法人・公益社団法人、公益財団法人)

・事務局等の活動拠点を東日本大震災の被災地3県(岩手県、宮城県、福島県をいう)内に有している団体であること 。

(2)活動実績:

日本国内の青少年に対する支援活動を概ね3年程度継続し、当該分野における実績を残していること。

(3)復興活動実績基準:

東日本大震災の被災地の子ども支援を概ね3年程度継続した実績があること。

※(2)(3)について、新設団体においてはその主たる構成員が従事してきた活動を実績と⾒なす。

●対象期間:2024⽉1⽇から2025年3⽉31⽇まで

|

| 助成金額 |

1団体あたり上限は1,000万円です。

※新設団体は、申請活動における総事業費の80%までを申請上限とします。

|

| 申込期限 |

2024年1月10日(水)※23:59分必着

|

| お問合せ |

公益社団法人ハタチ基金 事務局

|

| URL | https://www.hatachikikin.com/post-8687.html |

| 名称 | 社会貢献基金助成 |

|---|---|

| 内容 |

この基金は、生活文化の基盤として、人々が支え合う豊かな社会の形成に寄与してきた年中行事や人生儀礼等、冠婚葬祭儀式文化の承継及び発展に資する調査・研究事業、冠婚葬祭承継事業に対する助成を行い、もって日本の生活文化と地域社会の発展に寄与することを目的としています。

●助成の対象となる団体:

以下の条件を満たす、個人、大学、研究機関等で、今回募集する助成対象事業の趣旨に合致する事業を行おうとしているもの。ただし、大学、研究機関等の場合は以下の条件を満たすこと。

(1)定款に準ずる規約を有し、自ら経理し、監査することができる会計機能を有すること。

(2)団体等の主たる事務所(又は準ずる所)を日本国内に有すること。

(3)団体等の意志を決定し、今回申請する活動を実施する体制が確立していること。

(4)団体の活動実績(今回申請する活動又は類似した活動)を過去3年以上有し、今回申請する活動のニーズが高く今後も継続性が期待できること。

(5)申請する事業の実施のための自己資金を保有すること(他の民間団体等からの助成を除く)。

●助成の対象となる事業:

(1)研究助成事業①:次のテーマの趣旨に合致する活動

「冠婚葬祭等儀式に関連する民俗学、宗教学、歴史学、家政学・生活科学、社会学、心理学等の調査研究」

(2)研究助成事業②:次のいずれかのテーマの趣旨に合致する調査・研究活動

A 「1990年代以降の冠婚葬祭の歴史と現状」

B 「儀礼とグリーフケア」

C 「衣食住と冠婚葬祭」

(3)冠婚葬祭承継事業:

我が国の伝統文化、伝統儀式である冠婚葬祭文化を振興し次世代に繋いでいくための事業。

|

| 助成金額 | 1件当たりの助成額上限は50万円とします。 |

| 申込期限 | 2024年1月末日※必着 |

| お問合せ |

一般社団法人冠婚葬祭文化振興財団 社会貢献基金助成 運営事務局

|

| URL | https://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/content01/ |

| 名称 |

2023年度 アジア留学生インターン受入れ助成プログラム(第2回募集)

|

|---|---|

| 内容 |

2012年1月に設定された「アジア留学生等支援基金」は、日本の大学に在籍するアジアからの留学生が日本の民間非営利組織におけるインターンシップを通して、大学では得られない経験-日本社会の新しい動きや課題に取り組む現場での体験、地域社会の人々との直接的な交流等-をし、日本理解を深め、そして将来、留学生がインターンシップで習得した知見または技能を母国の社会で活用し、社会開発事業等の発展に資することを目的としています。

本基金の目的に基づき、ACTは、アジアからの留学生(大学生・大学院生)をインターンとして受入れ、体験学習の機会を提供する日本の市民組織(NGO/NPO)その他民間非営利組織の事業を助成します。

●助成対象団体:対象団体は、次の要件を満たすものとします。

(1)社会開発等の公益活動に従事する国内の民間非営利組織であること。

(2)インターンを受入れ、新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じた環境において指導する体制があり、かつ、感染拡大期間中は在宅での業務および指導を行う体制があること。 (3)体としての活動実績が3年以上あること。

(4)(連続あるいは通算)3年(回)以上、本「アジア留学生インターン受入れ助成プログラム」から助成を受けていないこと。

(5)反社会的勢力ではないこと(法人の場合は、当該法人の役員等を含みます)。

●助成対象事業:

本基金は、アジアの開発途上国(DAC援助受取国)から日本に留学し、日本の大学に在籍する留学生(正規の大学生・大学院生)を対象に、NPO/NGO等の民間非営利組織が実施する社会開発事業等におけるインターンシップ・プログラムを対象とします。対象となる留学生は原則、1人/団体です。

●助成対象期間:

インターンシップ の実施期間の長短にかかわらず、2024年1月22日から2024年5月31日まで

|

| 助成金額 |

1件当たり15~45万円程度

|

| 申込期限 |

2023年12月1日(金)※押印済の原本とデジタル・データを両方提出

※(押印済)原本の提出期限:2023年12月1日(金)消印有効

※デジタル・データは、2023年12月1日(金)必着(日本時間)。応募書類は返却しませんので、予めご了承ください。

|

| お問合せ |

公益信託アジア・コミュニティ・トラスト事務局

「アジア留学生インターン受入れ助成プログラム」担当:鈴木

|

| URL | https://act-trust.org/2023asip_registrationcallforproposals/ |

| 名称 |

第55回(2024年度)社会福祉事業・研究助成

|

|---|---|

| 内容 |

わが国福祉の向上に資することを目的に、現場における社会福祉に関する事業/活動及び社会福祉に関する科学的調査研究を幅広く支援します。

●助成の対象:

イ.事業/活動:

社会福祉を目的とし、社会的意義があり、他のモデルとなることが期待できるような、民間の事業/活動(法人・団体に限る)

ロ.調査研究:

開拓的ないし実験的な社会福祉に関する科学的調査研究(個人・法人・団体いずれも可)

●助成期間:

助成期間は1年を原則としますが、事情により2年間にわたる使用も認められます (2年分の助成申込を一括査定し、助成金は2ヶ年で使用されることとなります)。

なお、開始月は2024年10月が原則ですが、2025年4月までの範囲で選択できます。

●Zoom説明会日程:

11月30日(木)13:00~14:00

12月 5日(火)10:30~11:30

12月 8日(金)15:00~16:00

各回いずれも説明は同内容の予定です。いずれかの回にご参加ください。

|

| 助成金額 |

総額9,000万円を予定

|

| 申込期限 |

2024年1月18日(木)※17:00

|

| お問合せ |

公益財団法人三菱財団 事務局

|

| URL | https://www.mitsubishi-zaidan.jp/support/social-welfare.html |

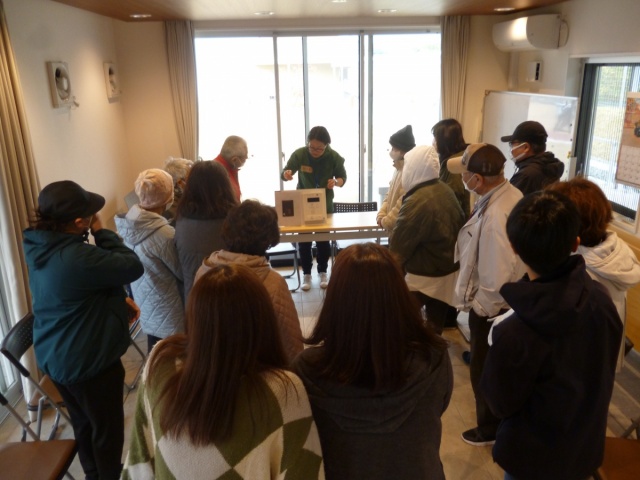

11月12日(日)、盛岡市の県営南青山アパート(災害公営住宅/県営:4棟99戸整備)において、アパート会主催の消防訓練が行われ、住民総参加型かつ実用的な内容を盛り込んだ訓練を行いました。

岩手県内で最後に完成した災害公営住宅である同アパートは、入居から3年目ですがコロナ禍もあり全住民に呼びかけた訓練は初めてです!まず、アパート会運営委員会で開催を決め、その後、運営委員を中心に防災に関する不安や課題を出し合うことからスタートし、その後、運営委員以外にも関心のある住民も参加した実行委員会形式で話し合いを進めました。「まず集合住宅としての設備や機能を知りたい」との声もあり、それを反映して体験訓練の内容を考えました。

当日は、火災を想定した避難訓練(発煙・非常ベル鳴動から初期消火、119番通報、避難誘導、避難集合場所での点呼)の後に体験訓練を行いました。水消火器を使って消火器の取り扱いを訓練した他、火災受信機と住宅情報盤の機能を学ぶ機会となりました。

「清掃よりは多くの住民が参加してくれるといいな」と参加率を不安に思っていた方もいましたが、当日は入居94世帯のうち、55世帯71名が参加し世帯参加率は58.5%でした。うち、24名の住民が訓練を進めるための係も担い、多くの住民が参加することで住民同士の理解が深まることも理解される機会となりました。

参加した住民からは、以下のような様々な反応がありました。

・室内では非常ベルの音が聞こえ難い→避難を促すには声を出した方が良い。

・初めての訓練という事で照れもあるように感じたが、避難の際には住民と声をかけ合いたい。

・住民が積極的に参加し自分達で非常時に対応できるよう訓練していかなければならないと感じた。

・訓練は積み重ねが大事なので毎年実施したい。

様々な気づきが、今後のアパート会の活動や取組にも反映されていくと感じました。

いわて連携復興センターでは、岩手県の「令和5年度被災者の参画による心の復興事業」の採択を受けて、県営南青山アパートでの自治組織の運営支援、及び自主行事等の開催支援この取組を行っています。様々な意見を重ねながら団地の規模や自治会の特性に合わせて内容を検討していくこと、自分たちで決めたことを実行していくこと、簡単なようで非常に難しいですが、消防訓練は実践を積み重ねる一つとなっています。

| 名称 |

2023年度 休眠預金事業(通常枠)

居場所のインパクト可視化を通じた地域活性化事業

-居場所と地域のエコシステムの同時強化-(イノベーション企画支援事業)

|

|---|---|

| 内容 |

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえは、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(略称:JANPIA)が実施する2023年度休眠預金事業通常枠の資金分配団体に選定されました。

むすびえは、こども食堂を含む/限らない地域の居場所の連携を模索し、居場所を核とする地域のエコシステムの強化(資源の地域内循環の強化)を目指してきましたが、本事業では、その実装モデルの構築を試みます。 こども食堂の支援を通じて、いかにそれが地域の企業・団体・個人の共感を得られる、人々の想いと願いに沿った取組みかということを実感してきました。地域にはまだまだ、「もっと伝えることができれば、それに応えようと思ってくれる潜在的な協力者」が数多くいる、と確信しています。その方たちに向けて、必要なことを可視化し、必要な受け皿を用意し、必要なことを伝えれば、地域コミュニティが活性化し、人々がごきげんに暮らせる状態(Well-being)が実現する、と私たちは信じています。 もちろん、簡単な道のりではありませんが、頂に向かって、諸課題を乗り越えながら一緒に進んでくれる仲間からの応募を心よりお待ちしています。

◎中長期的なゴール・成果/2030年頃

居場所づくりが地域づくりの基礎をつくる取組みである、という認識が地域全体に広がっている状態を実現します。

●対象となる団体:

・日本全国の民間の非営利組織(特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人等。任意団体は除く)

・都道府県単位でこども食堂をはじめとする居場所づくり、地域(コミュニティ)づくり、対象地域のこども食堂等を支援している団体で、基金創設等資金循環を促進していくことができる団体

・1団体1申請に限ります。

・複数の組織が協働で事務局を担うコンソーシアム型の応募も可能です。その場合は体制図にその旨をご記載ください。ただし、その場合も主幹事となる団体 (民間の非営利組織に限り、法人格を有する団体とします)を決めて頂き、資金分配団体であるむすびえはその団体に対して助成金の支払いや契約手続き等を行います(主幹事団体以外のガバナンスやコンプライアンスに関しては個別に調整いたします)。また、実行体制や意思決定のプロセスについて明確になっている必要があります。

●予定している伴走支援内容(非資金的支援):

・むすびえ休眠預金活用事業プロジェクトメンバー、アドバイザーによる個別相談等伴走支援

・地域連携となる事業者、団体等とのつなぎ

・実行団体合同研修や他団体訪問等による、学びと気づきの機会づくり

・助言、メンター等の専門家の紹介

・ファンドレイジングの助言、基金創設のサポート

そのほかにも、事業計画実現にむけての支援を実施していきたいと考えています。

●事業期間:2024年4月から2027年2月

ただし、助成開始時期は、選考、契約の手続きにより変更する場合があります。

|

| 助成金額 |

1団体あたりの助成額:上限2000万円/年(3年)

|

| 申込期限 |

2023年12月15日(金)※17:00厳守

|

| お問合せ |

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

2023年度休眠預金事業通常枠事務局(担当:三島、横山、イノウエ、圓藤、西村)

|

| URL | https://musubie.org/news/7733/ |

| 名称 |

2023年度 むすびえ・地域ネットワーク団体伴走支援基金助成

|

|---|---|

| 内容 |

都道府県単位の地域ネットワーク団体、とりわけボランタリーに手弁当ないしそれに近い形で運営してきた、事業規模の比較的小さな地域ネットワーク団体を対象としています。2年半という期間の資金支援と共に、多様な経験や専門性を持ったチームによる伴走支援(非資金的支援)を通じて、地域にとって最適な地域ネットワーク団体の役割をともに考えていきます。本プログラムは、地域ネットワーク団体としての組織、事業、地域の基盤を固め、次のステージへ進むことを支援します。

●助成対象となる団体:

・【重要】都道府県単位のこども食堂の地域ネットワーク団体(法人格の有無は問いません)で、1年以上の活動実績のある団体。

・【重要】年間の予算規模が500万円程度かそれ以下で、地域ネットワーク団体としての専従スタッフがいないような、比較的事業規模の小さな地域ネットワーク団体

・【重要】むすびえの伴走支援を受け入れ、協力・協働しながら、結果にコミットできる地域ネットワーク団体

・【重要】2024年1〜6月の助走期間(準備期間)において、各種会議やWSに団体コアメンバーが参加できるよう、助走期間開始時(2024年1月)において、日程調整等に全面的に協力していただけること。

・団体名義の口座を持っていること。ただし、第一次選考申請時に団体名義の口座がなくても構いません。本採択前の6ヶ月間(2024年1月〜6月)に、口座を開設いただければ結構です。

・会則または定款を提出いただけること

・「資金提供契約」に合意いただけること

・非営利目的の法人または任意団体であること

《団体としての方向性の参考例》

①基盤強化モデル

地域ネットワーク団体自ら事業を行うとともに、それを可能とする団体運営基盤の形成を目的とする。事業規模としては3年後に500万円程度を目指す。

②当事者団体+支援団体連携構築モデル

自らは当事者団体として存続しつつ、県内に支援系事業の引き受け手を探し(なければ創設し)、その団体との連携体制を構築することを目的とする。

●事業期間:

助走期間:2024年1月1日〜6月30日(6ヶ月間)

本助成期間:【予定】2024年10月1日〜2024年3月31日(30ヶ月間)

※助走期間中は伴走支援のみで、資金助成はありません。

|

| 助成金額 |

本採択前に6ヶ月間(2024年1月〜6月)の助走期間を設定し、団体としての方向性の検討と団体内の納得感の醸成、事業計画書等の策定を行っていただきます。助走期間中は伴走支援のみで、資金助成はありません。

助成金額は月額10万円から25万円の間で、助走期間中に策定する事業計画に基づいて、むすびえとの協議の上、決定いたします(助成期間は2024年10月〜2027年3月を予定)。助成金額の規模は、計画を実行していく上での事務局人件費等をおおむね想定して設定しています。

|

| 申込期限 |

2023年12月3日(日)

|

| お問合せ |

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

「むすびえ・地域ネットワーク団体伴走支援基金助成」事務局

|

| URL | https://musubie.org/news/7677/ |

| 名称 |

2024年度 公募助成金

|

|---|---|

| 内容 |

国内外において、「いのち」や「平和」を守るために支援活動や奉仕活動を実践している個人、団体の偉大な志を応援する活動を行っています。

●助成の対象者:

国内、国外において「生命」や「平和」を守る為に個人、団体が行っている下記の事業を助成対象と します。生命に直結する医療活動や被災地支援活動だけでなく、奉仕活動や慈善活動を通じて各国・各 地域との相互理解・交流を促進し、活性させようとする内容の事業を行っている個人、団体も助成対象 になります。

(1)事業助成

①公共の利益に資する奉仕活動及び平和や自然環境等を守る活動等を実施している個人及び団体 ②国内外で発生した大規模災害の復旧活動及び被災者の避難所等を運営又は支援している団体

③国際医療、僻地医療の推進、公衆衛生の向上等を目的とする活動を実施している個人及び団体 ④国際医療従事経験者及び救急救命医療を実施している個人及び団体

※事業は単年度で完了する事業ではなく、継続性・発展性があることが原則です。新規事業の場合でも、数年継続する計画となっているほか、事業の意義を確り検討していることが条件です。

(2)研究助成

①国際医療、僻地医療の推進、公衆衛生の向上等を目的とする研究を実施している個人及び団体 ②救急救命医療に係る機器及び運用システムの開発等の研究を実施している個人及び団体

※事業助成のほか生命や平和を守る為の研究も、助成対象とします。助成対象の要件は、対象となる研究が前項の助成事業に活用され、寄与貢献するものであることです。

●実施時期:2024年4月1日以降2025年3月31日までに実施される事業であること

|

| 助成金額 |

申請団体が自助努力をした上で不足分を申請するようにお願いします。

助成金のみで事業費用全体を賄うことは不可とし、申請受付を行ないません。

|

| 申込期限 |

申請書交付期間 : 2023 年 11 月24日(金)

申請書受付期間 : 2023 年 11 月30日(木)

|

| お問合せ |

公益財団法人風に立つライオン基金 助成事務局

|

| URL | https://lion.or.jp/work/grant/index.html |

認定特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ様より下記オンライン上映会のご案内です。

「こども食堂運営者のための How To 炊き出し」オンライン上映会

「こども食堂防災拠点化プロジェクト」では、9月に宇和島でこども食堂と防災の活動をされている特定非営利活動法人U.grandmaJapanさん、宇和島市こども食堂連絡協議会さんと、地域イベントにて「炊き出し訓練」を開催しました。

こども食堂の大量調理と災害時の炊き出しでは共通する部分も多く、イベント当日の様子を撮影して、炊き出し活動の始め方や衛生管理など注意点を記録に残しました。

全国のこども食堂さんにも有事の際に炊き出しが出来る可能性を知ってもらえたら幸いです。

※「2023年度 防災減災助成活動支援プログラム」(Yahoo!基金)のご支援のもとに実施させて頂きました。

●日時:2023年11月29日(水) 19:00-20:00

●会場:オンライン(Zoom)

●定員:100名

●申込方法:以下の申し込みフォームからお申し込みください

https://forms.gle/A3qLG96WfTVKXyy96

炊き出し動画を見たあとに、皆さんからご意見やご質問をいただくお時間を設けておりますので、ぜひ、ご参加いただき日頃の活動のプラスONEにしていただければと思います。

●進行:

19:00-19:05 開会、動画の説明

19:05-19:15 炊き出しイベント主催からの概要を説明

19:15-19:30 動画視聴

19:30-19:50 質疑応答

19:50-20:00 アンケート依頼、閉会

団体概要: 特定非営利活動法人U.grandmaJapan

http://u-grandma.jp/about/

始まりは災害支援から

平成30年7月豪雨災害」で甚大な被害が発生し、被害のあった場所や日々変化する状況を目の当たりにして、日ごろのコミュニティの大切さを形にされたこども食堂を通じた防災活動をされています。「いつもがもしもに」が合言葉です。

●お問合せ:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

E-mail:bousai@musubie.org(担当:森谷・松崎・和泉)

| 名称 |

2024年度『街の灯』支援事業

|

|---|---|

| 内容 |

アーユスは、誰一人取り残さない社会をめざす「持続可能な開発目標(SDGs)」の概念を尊重し、故茂田眞澄初代理事長が常々口にしていた「光のあたらないところに光を」の理念を活かして、国内外で「光があたらない」活動に取り組むNGO/NPOに協力するため、2020年度から「『街の灯』支援事業」を開始いたします。支援対象となる事業を資金面で応援するにとどまらず、「支援」する側/される側の関係を超えた「ご縁」を大切に、相互に学び合う姿勢で事業を支援対象団体と協働で作り上げ、それをもとに関係性を育んでいくことを基本に事業を進めます。

●支援件数:

1年で最大6件とします。毎年2件ずつ新規で募集し、最長で3年間を継続支援することとします。1団体につき1事業のみの支援とします。

●支援機関:

例年4月から翌年3月までとし、同一事業に対する継続支援は連続3年までを原則とします(継続支援を希望する場合でも、1年ごとに多少簡素化された申請をもとに継続の審査を行います。事業の進展に重大な疑義や課題が生じた場合は、既存案件の継続が行われないことがあります)。

●支援対象となる事業:

①社会の中で取り残されている人たちに希望の灯をともす活動

②差別・対立・分断をなくし、人権が尊重される平和な社会をめざす活動

③市民が主体となった持続可能な社会の実現に向けた活動

なお、上記の3つの視点はそれぞれに重なり合う部分がありますが、持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)でうたわれている「誰一人取り残さない」という理念を活かして、とりわけ持続可能な社会・地域・人づくりをめざした活動を支援していくことを基本方針とします。

●支援対象となるNGO:

上記の支援対象となる事業を実施する、日本国内に本部を置いて活動する市民団体(NGO/NPO等)とします。組織や事業規模の大小や法人格の有無は問いませんが、2年以上の活動実績を有すること、NPO法人に準じた民主的な運営と情報公開を行っていること、を条件とします。また、専従職員が1名以上存在し、事務所機能を有することが望ましいと考えます。

|

| 助成金額 |

1件につき50万円を上限とします。

|

| 申込期限 |

2023年12月11日(月)※18:00必着

|

| お問合せ |

特定非営利活動法人アーユス仏教国際協力ネットワーク「街の灯支援事業」係

|

| URL | https://ngo-ayus.jp/ngo/ngo_city_lights/ |

| 名称 |

令和6年度 地域の伝統文化助成

(地域の伝統文化の継承・発展をめざして)

|

|---|---|

| 内容 |

わが国において、古来、地域に伝承されてきた民族の遺産ともいえる固有の伝統的な文化が時代とともに消滅しつつある現在、こうした歴史的・文化的に価値ある地域の民俗芸能・民俗技術を正しく後世に残すことが時代の責務であるとの考えに立って、当財団は、これらの継承のための諸活動、とくに後継者育成に必要な技能修得のための諸活動への支援を行ないます。

●助成対象:

(1) 地域の民俗芸能への助成:

地域の民俗芸能の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体を対象とします。

(2) 地域の民俗技術への助成:

地域の民俗技術の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体を対象とします。

|

| 助成金額 |

「民俗芸能」は1件につき70万円、「民俗技術」は1件につき40万円を

それぞれ限度とし、申込内容を検討の上、具体的な助成金額を決定します。

|

| 申込期限 |

2024年1月31日(水)※当日消印まで有効

|

| お問合せ |

公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団 事務局

|

| URL | https://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/culture/guide/ |

| 名称 |

産直ドミノ基金®アワード2023

~農林水産業を通じて、地域との結びつきをつくる活動を応援します~

|

|---|---|

| 内容 |

「産直ドミノ基金®アワード2023」とは、 「農林水産業を通じて地域との結びつきをつくる」をテーマに、新しい農林水産業へのチャレンジを応援するアワードです。

2023年度は、よりチャレンジを応援しやすくできるよう、助成からアワードに応援のスタイルを変更します。重点テーマ毎に賞を設け、日本の農林水産業に関わる今と未来の課題にチャレンジする地域に根差した活動の未来を応援します。

ドミノ・ピザは、食に携わる責任ある企業として、こうした素晴らしい取り組みやチャレンジにスポットを当て、広く発信することで農業をはじめとする一次産業の持続可能な発展に貢献することを目指しています。

●募集部門:以下の5つをアワード2023の重点テーマとし、各分野1団体を表彰します。

① 農福連携・林福連携・水福連携:障がい者や高齢者が農業・林業・漁業に携わることでそれぞれの分野が抱える課題を解決し、地域共生社会の実現につなげる取り組みを表彰します。

② 若手従事者:農業・林業・漁業に興味を持つ若者が増え、若者の就業が進むことで、一次産業就業者の高齢化や従事人口の減少を食い止め、未来志向型一次産業が進む取り組みを表彰します。

③ スマート農業・林業・漁業:ロボット技術やICTを活用して、高品質な農林水産物の生産を実現し、また改善、強化を進める取り組みを表彰します。

④ 子どもと農業・林業・漁業:普段は土にふれることがない生活をしている子どもが、作物を育てる、調理する、食べるなど、農・林・漁の体験を通じて食を学ぶ取り組みを表彰します。

⑤ 地域と農業・林業・漁業:地域の多様な人々と農業・林業・漁業をつなぐ活動で、地域の課題解決や活性化につながる取り組みを表彰します。

●部門:

【農福連携・林福連携・水福連携の部】

【若手従事者の部】

【スマート農業・林業・漁業の部】

【子どもと農業・林業・漁業の部】

【地域と農業・林業・漁業の部】

【CEO特別賞】

※各分野の中で特に優れている活動をドミノ・ピザ ジャパンCEOが表彰します。

●募集資格・応募資格:

任意団体、NPO法人、一般社団法人、協同組合、住民自治組織、教育機関のクラブ等、日本国内に所在する非営利法人・非営利団体、および農業法人など

※法人格の有無、および活動年数は問いません。

※農業法人、林業法人または漁業法人以外の営利法人は対象外です。

|

| 表彰内容 |

・表彰状の授与

・賞金 各部門 10万円~100万円

※賞金額は授賞時に決定します。

|

| 申請期限 |

2024年1月9日(火)※18:00まで必着

|

| お問合せ |

一般社団法人産直ドミノ基金「産直ドミノ基金®アワード2023」

|

| URL | https://www.dominos.jp/sanchoku/charity/koubo |

| 名称 |

令和6(2024年度)住まいとコミュニティづくり活動助成

|

|---|---|

| 内容 |

「住まいとコミュニティづくり活動助成」は、ハウジングアンドコミュニティ財団の自主事業として1993年度から開始したユニークな助成プログラムで、市民の自発的な住まいづくりやコミュニティの創出、そして、地域づくり活動を一貫して支援してきました。30年間にわたる助成件数は延べ483件にのぼり、各団体の活動成果は大きな社会的評価を得ています。

市民主体の活動は、全国各地で展開されるようになり、この助成がきっかけで大きく発展した活動も増えています。

令和6(2024)年度は、今日の住まいとコミュニティに関する多様な社会的課題に対応するため、「コミュニティ活動助成」と「住まい活動助成」の二本立てとし、それぞれに対して助成を行います。

皆様からの意欲に満ちたご応募をお待ちしています。

・コミュニティ活動助成:

地域づくりやコミュニティを基軸にした広範な市民活動に対する助成

・住まい活動助成:

住宅や歴史的建造物などの建物を活動対象にして、多様な住まいまちづくりの活動に対する助成

●助成の対象となる団体:

営利を目的としない民間団体(特定非営利活動法人、法人化されていない任意の団体など)。

団体として、代表責任者が明確であること、意思決定のしくみが確立されていること、予算決算を含む会計処理が適切に行われていること。

●助成の対象となる活動:

今日の人口減少社会、少子高齢化社会等を背景にした住まいとコミュニティに関する課題に取り組む市民の自発的な地域づくり・住まいづくり活動で、地域住民が主体的に関わっている次に掲げるもの。

・社会のニーズに対応した地域活動

・地域環境の保全と向上

・地域コミュニティの創造・活性化

・安心・安全に暮らせる地域の実現

・その他、豊かな住環境の実現に繋がる活動

●助成期間:令和6(2024)年4月1日(月)~令和7(2025)年3月10日(月)

|

| 助成金額 | 1件あたり120万円以内 |

| 申込期限 |

2024年1月10日(水)※必着

|

| お問合せ |

一般社団法人ハウジングアンドコミュニティ財団 助成係

|

| URL | http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html |

| 名称 |

2024年度 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成

|

|---|---|

| 内容 |

日本全国の地域において、経済的な困難を抱える子どもたちを取り巻く社会課題は、ますます多様化・複雑化しています。それらの課題解決に取り組む団体の、中長期での自立的な事業継続・発展や、新たな事業へのチャレンジに対し、複数年(最大3か年)の助成を行います。

本助成を通して、自団体の事業強化のみならず、関係機関と連携することで、地域の子どもたちにより幅広い 支援が届き、より根本的で持続可能な解決策が講じられることをめざします。

●助成対象事業:

・経済的な困難により学びに課題を抱える子どもたちの意欲を高め、学びに取り組む手助けとなる事業において、中長期視点で自立的な事業継続・発展をめざす取り組みを支援します。

※「経済的困難」には、さまざまな要因で生じる経済的な困窮に付随する子どもの複合的な困難も含みます。

・「A:現在の事業の自立的な継続・発展のための取り組み」もしくは「B:新たな事業の立ち上げ」のいずれかで最大3か年の助成を実施します。

※申請は団体単位で、1団体で複数の申請をすることはできません。

●助成対象団体:

・上記助成テーマで活動を行っている非営利団体

(特定非営利活動法人(NPO)、財団法人、社団法人、社会福祉法人など)

・「助成決定後の義務・条件」に同意いただける団体

※法人格が無くても申請可能ですが、個人名義の口座への助成金の振り込みはできません。

※原則として営利団体への助成は行いません。

●助成対象となる活動期間:2024年4月1日から2027年3月31日まで(最大3年間)

|

| 助成金額 |

1団体あたり、最大3か年で総額900万円以内(※総額2,000万円程度)

|

| 申込期限 |

2024年1月5日(金)※必着

|

| お問合せ |

公益財団法人ベネッセこども基金 助成窓口

|

| URL | https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/ |

| 名称 |

いわて子ども希望基金「令和5年度 子育てにやさしい職場環境づくり助成金」

|

|---|---|

| 内容 |

当財団では、仕事と子育ての両立支援など、男女が共に働きやすい職場環境づくりの一層の推進のため、自主的な取組を行っている中小企業等に対して助成を行います。

●助成対象:

常時雇用する従業員が100人以下で、岩手県内に本社又は主たる事務所があり、岩手県内におい常時雇用する従業員の数が100人以下で、岩手県内に本社又は主たる事務所があり、岩手県内において事業活動を行う企業・個人・法人及び団体(国及び地方公共団体を除く)で、次のいずれかに該当する者。

1.岩手県知事より「いわて子育てにやさしい企業等」の認証を受け、認証後1年以内であり、かつ社員の子育てに資する取り組みを独自に行う中小企業等。

2.以下のアからウまでの条件を全て満たしている中小企業等。

(ア)次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を新たに策定し、岩手労働局に届出を行ってから一年以内に助成金の申請を行うこと。

(イ)計画の内容に、以下の項目のうち、1項目以上を盛り込んでいること。

①育児・介護休業法の規定を上回る育児休業制度

②育児・介護休業法の規定を上回る看護休暇制度

③育児・介護休業法の規定を上回る勤務時間の短縮等の措置

(短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働をさせない制度、託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与)

④出産や子育てによる退職者についての再雇用制度

⑤男性の育児休業取得を促進するための措置の実施

⑥育児休業を取得し、又は子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようにするための取組の実施

⑦企業等の代表者が計画の内容等を積極的に推進していくことを従業員に対して宣言する「応援宣言」の実施

⑧働きやすい職場環境の整備のための「企業内子育て支援推進員」の配置

(ウ)取組にあたり、以下の項目を全て実施していること

①計画に関するパンフレットやチラシ等を事業所の見やすい場所へ掲示するとともに、従業員に配布し周知を行っていること。

②計画の進捗状況を確認するために従業員との定期的な打合せを実施していること。

③育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び(イ)で盛り込んだ項目について、就業規則(労働者が10人未満の企業等で就業規則がない場合は労使協定)又は労働協約に規定していること。ただし、(イ)⑤から⑧までについては、就業規則、労働協約、労使協定以外の規程・要領等も可とする。

|

| 助成金額 |

「子育てにやさしい職場環境づくり助成金交付要綱」により、県の認証の有無に応じて交付します。

認証あり:15万円 認証なし:10万円 |

| 申込期限 |

2024年1月31日(水)※必着

※予算額の上限に達した場合は、早期に締切ります。

|

| お問合せ |

公益財団法人いきいき岩手支援財団 総務・公表課

|

| URL | https://www.silverz.or.jp/kodomo_kikin/kodomo_kikin/top/post_top/ |

| 名称 |

いわて子ども希望基金助成事業「令和6年度 i-出会い応援事業」第1次募集

|

|---|---|

| 内容 |

(公財)いきいき岩手支援財団では、社会全体での子育て支援策の拡充を図るため、子育て活動支援のほか未婚男女の出会いの場創出のための助成事業を行っています。

●助成対象:

岩手県内に住所又は活動の本拠を有し助成対象事業を確実に遂行できる団体、法人、個人とします。

1.未婚男女の出会いの場創出に関する事業

2.未婚男女の出会いの場創出を支援する人材を養成する事業

3.未婚男女の出会いの場創出を行う事業のネットワーク化に関する事業

4.未婚男女の出会いの場創出に関する調査研究事業

5.その他未婚男女の出会いの場創出に資する事業

●助成期間:

交付決定日以降に開始し、原則として2025年3月20日までに終了する事業であることが条件です。※交付決定時期2024年4月上旬(予定)

|

| 助成金額 | 1団体につき5~30万円 |

| 申込期限 |

2023年12月22日(金)※消印有効

|

|

お問合せ

|

公益財団法人いきいき岩手支援財団 総務・健康支援課

|

| URL | https://www.silverz.or.jp/kodomo_kikin/kodomo_kikin/top/post_top/ |

| 名称 | いわて子ども希望基金助成事業「令和6年度 地域子育て活動支援事業」第1次募集 |

|---|---|

| 内容 |

公益財団法人いきいき岩手支援財団では、社会全体での子育て支援策の拡充を図るため、 子育て支援など児童等の健全育成事業に助成を行っています。

●助成の対象:

県内に住所または活動の本拠を有し、子育てに関する事業を地域で一体となって行う団体、法人、個人とします。

【例1】世代間交流による健全育成活動:

子供から高齢者までが一緒になって、健康づくりやコミュニティ活動を行う。

【例2】地域文化の継承活動:

インストラクターの指導を受けながら、地域に伝わる風習や伝統行事を見る、体験 する。また、地域の旬の食材を活用した料理体験を行う。

【例3】子供達による環境美化、植樹活動:

子供から高齢者までが一緒になって、環境美化運動や植樹活動を行う。

【例4】子供や子育て家庭の安全・安心な環境づくり:

子ども安心見守り隊の活動、高齢者と子どもたちの交流活動などを行う。

●助成対象者:

県内に住所又は活動の本拠を有し、助成対象事業を確実に遂行 できる団体、法人、個人とします。 事業実施のために組織された団体(実行委員会方式等)も助成対象となります。

●事業の実施期間:

交付決定日以降に開始し、原則として令和2025年3月20日までに終了するもので、事業を確実に 遂行できることが条件です。※交付決定時期 令和6年4月上旬(予定)

|

| 助成金額 |

1団体につき5~50万円

※同一団体が複数の事業を申請する場合、合計50万円を上限とする

|

| 申込期限 |

2023年121月22日(金)※消印有効

|

|

お問合せ

|

公益財団法人いきいき岩手支援財団 総務・健康支援課

|

| URL | https://www.silverz.or.jp/kodomo_kikin/kodomo_kikin/top/post_top/ |

| 名称 |

「令和6年度 いわて保健福祉基金助成事業」第13次募集

|

|---|---|

| 内容 |

公益財団法人いきいき岩手支援財団では、財団に設置された「基金」により、高齢者の保健福祉な ど、少子高齢社会を支える民間の活動に対して、助成を行っております。

●助成対象事業:営利を目的とする事業は除かれます。

一般枠(保健福祉、地域福祉)

(例)

・高齢者・障がい者等の保健福祉の向上に資する事業

・地域福祉の増進を図る事業

特別枠(ご近所支え合い活動)

(例)

・高齢者が主体となって行う事業

・高齢者をサービスの対象とする事業

※ご近所は個人の申し込みは対象外

●助成対象者:岩手県内に住所、または活動の本拠を有する民間の団体、法人、個人

●助成期間:単年度(3月20日まで)

年次計画で段階的に行う事業は効果を見て(通算)3年継続可

|

| 助成金額 |

申請書類等の審査により、事業に直接必要と認められる経費です。

限度額:いわて保健福祉基金300万円(「ご近所」は初年度30万円)

※なお、交付決定以前に支出した経費は対象になりません。

|

| 申込期限 |

一般枠(保健福祉等):2023年12月22日(金)※消印有効

特別枠(ご近所):2024年1月10日(水)※必着

|

|

お問合せ

|

一般枠(保健福祉等): いきいき岩手支援財団 総務・公表課

特別枠(ご近所): 岩手県高齢者サポート センター(アイーナ)

|

| URL | https://www.silverz.or.jp/fukushi_kikin_cat/fukushi_kikin/ |

| 名称 |

第3回 青少年の自己探求支援基金

|

|---|---|

| 内容 |

世界・日本の将来を担う世代の健全な成長と活躍を促すためには、自分を知り、相手の価値観、地球上の多様な価値観を理解、共有、共感できる人を育てていく必要があります。そのためには、現在のことだけでなく、過去からの学びも深め、未来への飛躍を支える思考の土台を作ること、日本人に必要なリベラルアーツの重要な一端としての「自分自身を知る、そのために自分の国自体を知る」が大切です。 受け身で「聞く・見る」、単に「検索して解決する」ということではなく、「適切なものを読む」、「自分の考えを述べる」、「他人の考えを傾聴する」というプロセスを含む学びが必要となりますが、残念ながら、今日の公教育や、進学目的の塾教育では限界があります。そこで、「自分を知る」ことを重視している教育事業に対して助成を行う為、「青少年の自己探求支援基金」は日本フィランソロピック財団が寄附者のおもいを受けて設立しました。

●助成対象事業:

小学生から大学生までの生徒、学生を主な対象とした日本についての「学び」の機会を提 供する教育事業。「学び」には、自ら「読み、考え、傾聴する」を含み、学ぶ分野は歴史、 思想、哲学、芸術、文学、社会科学、科学など幅広く捉えます。 ※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。

●助成対象団体:

・社団法人・財団法人(一般及び公益)、社会福祉法人、特定非営利活動法人など非営利 活動・公益事業を行う団体(法人格のない任意団体も含みます)

・日本国内に事務所がある団体

・活動実績2年以上の団体

・後述の「助成先団体に求められる義務・条件」に同意いただける団体

●助成期間:2024年3月~2025年2月

|

| 助成金額 |

1団体あたり:最大150万円

助成総額:300万円

採択団体数:2-4団体

|

| 申込期限 |

2023年12月21日(木)※17:00

|

| お問合せ |

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

|

| URL | https://np-foundation.or.jp/information/000155.html |