| 名称 |

For Children基⾦

|

|---|---|

| 内容 |

難病の⼦どもとその家族は、重い障害やつらい治療に負けず今⽇も病気とたたかいつづけています。どんなに 重い病気でも、どんな障害でも⼦どもは⽇々、成⻑・発達しています。そうした⼦どもたちや家族を⽀えたい、⼒になりたい、明⽇への希望と勇気になりたいというある篤志家の⽅の想いで、この基金が設立されました。 難病の⼦どもたちとその家族に対して、社会医学的な実践、セルフヘルプ活動、⼜はボランティア活動を進めている団体の活動を当助成⾦でサポートしていきます。

●助成対象団体:以下の3要件をすべて満たしている法人

①⽇本国内に所在する法人であること

②NPO法人、社団法人、財団法人等、法人設立から1年以上の活動実績のある非営利法人であること

③団体の活動をホームページ、SNSや会報誌等で公表していること

●助成対象事業:

①日本国内において上記目的を達成しようとする事業

②長期入院の子どもたちをサポートする「病棟保育士」の支援や拡大をサポートする事業

●助成対象期間:単年度(2026年4⽉1⽇から2027年3⽉31⽇までの間)

|

| 助成金額 |

1件あたり100万円以内、3~5件程度

|

| 申込期限 |

2025年11月7日(金)※WEB申請にて受付17:00締切

|

| お問合せ |

公益財団法人公益推進協会 For Children基金担当

|

| URL | https://kosuikyo.com/%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91-2 |

|

名称

|

2025年度 環境保全プロジェクト助成

|

|---|---|

| 内容 |

SOMPO環境財団では、環境問題に取組むNPO・NGOや任意団体の環境保全プロジェクトが、より充実したものとなるよう資金助成を行います。

●対象となるプロジェクト:次の3つの条件を満たすプロジェクトが対象となります。

①国内において「自然保護」「生態系保全」「ごみ問題」「気候・エネルギー」など、広く環境に関する分野で、 実践的活動や普及啓発活動を行うもの※

②原則として2025年度中に開始されるもの(すでに開始されているプロジェクトも対象)

③継続性、発展性を持つプロジェクトであり、その成果が公益のために貢献するもの

<活動テーマ>

自然保護 :森林・緑地、河川・湖沼・海洋などの環境保護に取り組むプロジェクト

生態系保全 :希少種の保全や生物多様性の向上を目指すプロジェクト

ごみ問題 :ごみの減少や資源の有効活用、リサイクルを促進するプロジェクト

気候・エネルギー:再生可能エネルギーの普及や、脱炭素社会の実現に向けて活動するプロジェクト

<アプローチ方法>

環境教育 :体験活動や出前授業の実施、教材の作成、セミナーや展覧会の開催など

調査・研究 :データの収集・分析や新しい環境技術の開発、それらに基づく政策提言など

地域活動 :住民参加型のイベントや環境意識向上を促進する啓発活動など

●対象団体:次の2つの条件を満たす団体が対象となります。

①2025年12月末時点で公益法人、NPO法人または任意団体としての環境保全活動実績が2年以上あること

②助成対象となったプロジェクトの実施状況および収支状況について適正に報告できること (助成実施後、活動報告書等を作成いただきます)

※過去3年間連続で助成を受けているプロジェクトは選考対象外となります。

|

| 助成金額 |

1プロジェクトにつき20万円を上限とします。(10団体程度、総額200万円を予定)

|

| 申込期限 |

2025年10月19日(日)※当日消印有効

|

| お問合せ | 公益財団法人SOMPO環境財団 |

| URL | https://www.sompo-ef.org/project/project.html |

|

名称

|

2026年度 エフピコ環境基金 能登半島復興特別枠

|

|---|---|

| 内容 |

令和6年1月1日に発生した能登半島地震による様々な環境課題を身近な問題として捉えて行われる、当該地域を対象とした自然環境保全等の活動について、特別枠を設けて支援します。

●助成対象:

能登半島地震後の当該地域を対象とした自然環境保全活動をはじめとする以下のような活動を幅広く助成します。

●助成対象団体:

日本国内に拠点をもつ、以下の条件を満たす活動実績のある団体とします。

①NPO・NGO、公益法人および法人格を持たない任意団体やグループを含む、非営利団体

②教育機関、地方公共団体

●助成対象期間:2026年4月1日(火)~2027年3月31日(火)

※最長3年までの助成一括申請を可能とします

|

| 助成金額 |

1案件当たり上限100万円/年

|

| 申込期限 |

2025年12月15日(月)

|

| お問合せ |

エフピコ環境基金事務局

|

| URL | https://www.fpco.jp/esg/environmenteffort/environmentalfund/environmentalfund_noto_recruitment.html |

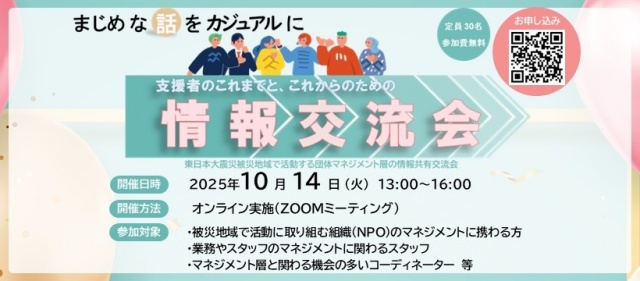

いわて連携復興センターも協力団体して開催します情報交流会のご案内です。

「支援者のこれまでと、これからのための情報交流会」開催のご案内【参加者募集】

みちのく復興・地域デザインセンターでは、10月14日(火)に、「支援者のこれまでと、これからのための情報交流会」を開催いたします。

被災地域で活動を行う団体のマネジメント層や、地域で活動するコーディネーターを対象とした情報共有交流会です。

ご自身の活動のなかでの、共有したい取り組み、悩み事など、地域を越えて共有いただくことで、ご参加いただくみなさんのこれからの取り組みへのヒントや活力が得られるような会となれば幸いです。

みなさまのお申し込み、ご参加をお待ちしております。

【概要】

「支援者のこれまでと、これからのための情報交流会」

◆開催日時:2025年10月14日(火)13:00~16:00

◆開催方法:オンライン開催

◆対象:・被災地域で活動に取り組む組織(NPO)のマネジメントに携わる方

・業務やスタッフのマネジメントに関わるスタッフ

・マネジメント層と関わる機会のあるコーディネーター 等

◆定員:30名程度

◆参加費:無料

◆お申し込み方法:

以下のURLまたはQRコードからお申し込みフォームに進んでいただき、お申し込みください。

お申し込みフォーム https://forms.gle/gwT5FujgnBdadfpR8

※バナー、チラシのQRコードからもお申し込みフォームへお進みいただけます。

※フォームへの入力が難しい場合は、メールでもお申し込みいただけます。

お名前、所属組織、連絡用メールアドレス、参加希望分科会を明記の上、

kurihara@michinoku-design.orgへ、お送りください。

◆申し込み締め切り:10月12日(日)

※定員を超えた場合、締め切りより前にお申し込みを終了する場合がございます。

◆プログラム:

・開会

・テーマごとの話題提供(各15分)

テーマ①:「組織を引き継ぐ」

話題提供者:松永いづみさん(NPO法人 吉里吉里国 理事長)

テーマ②:「復興支援から平時の活動へ、地域課題への取り組み」

話題提供者:栗林美知子さん(NPO法人 ウィメンズアイ 理事)

テーマ③:「事業を継続させていくには」

話題提供者:里見喜生さん(原子力災害考証館furusato 館長)

・テーマごとに分かれての分科会(90分)

分科会①:「組織を引き継ぐ」

分科会②:「復興支援から平時の活動へ、地域課題への取り組み」

分科会③:「事業を継続させていくには」

・閉会

※プログラムは変更になる場合があります。

◆分科会について:

これからの被災地域での地域課題への取り組みとして、

「組織を引き継ぐ」に注目する分科会、

「復興支援から平時の活動へ、地域課題への取り組み」に注目する分科会、

「事業を継続させていくには」に注目する分科会、

の3つのテーマごとに分科会を開きます。

当日の分科会実施前には、各テーマに関連する話題提供をさせていただきますので、

そこでの内容なども参考にしていただき、いずれかの分科会ひとつを選び、ご参加ください。

◆話題提供者プロフィール:

松永いづみさん(NPO法人 吉里吉里国 理事長)

東京都出身、岩手県大槌町在住。2012年岩手県釜石市の復興支援員として着任したことをきっかけに移住。NPO法人吉里吉里国には2017年から携わり、2023年に理事長を継承。森林分野の専門知識皆無から始まったが、森と人/人と人を繋ぎ地域を盛り上げる活動を進めるため、日々奮闘中。

栗林美知子さん(NPO法人 ウィメンズアイ 理事)

和歌山県出身、東日本大震災の直後、災害ボランティアの活動に参加。2011年6月RQ被災地女性支援センターを設立するにあたり、助成金申請などの事務局を引き受ける。2013年、NPO法人の立ち上げの際、専任スタッフとして事務局長就任。2015年、宮城に移住し、南三陸町で地域の女性たちとともに、人をつなぎコミュニティを育てる活動を続ける。

里見喜生さん(原子力災害考証館furusato 館長)

福島県いわき市常磐湯本町出身、在住。1996年にUターン。実家の温泉旅館古滝屋に入社、旅館のイノベーションを実行。地域に必要なことはその地の歴史や文化を楽しむこととして、2008年より「オンパク」を開催。2011年に「特定非営利活動法人ふよう土2100」を立ち上げ、被災した障害者の居場所づくり、被災地のガイドを行う。2013年に市内のNPOと連携し「おてんとsun企業組合」を設立。「311メモリアルネットワーク」にて東北3県と連携、災害伝承活動に努める。100年後、今よりも幸せな地域をつくることを目的とし活動中。

福島県立会津大学短期大学臨時講師、ふくしまユニバーサルデザイン推進会議委員。

◆企画運営:

主催:一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター

協力:特定非営利活動法人いわて連携復興センター

一般社団法人みやぎ連携復興センター

一般社団法人ふくしま連携復興センター

特定非営利活動法人吉里吉里国

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

原子力災害考証館furusato

◆お問い合わせ:

一般社団法人 みちのく復興・地域デザインセンター 担当:栗原

電話 022-797-6708 ※担当者不在の場合は折り返しさせていただきます。

メール kurihara@michinoku-design.org

※本交流会は、令和7年度復興庁被災者支援コーディネート事業の一環で実施します

NPO支援財団研究会様主催のシンポジウムのご案内です。

秋の助成金応募シーズン到来。14財団を一挙紹介!

「NPO支援財団研究会 2025秋 WEBシンポジウム」

~プログラムの狙いを理解して提案力を高めよう!~

◇◆◇ 秋の助成金応募シーズン到来。14財団を一挙紹介!

~プログラムの狙いを理解して提案力を高めよう!~ ◇◆◇

◆詳細・お申込みはこちら

https://20250925nposympo.peatix.com/

●日時:2025年9月25日(木)13:00~15:30

●会場:オンライン(ZOOMウェビナー開催:申込者にURLを送信します)

●定員:300名

●参加費:無料

●参加対象:

NPOやボランティア団体、各地の中間支援団体及び助成財団・団体、企業、自治体関係者、企業のCSR関係者 等

◇プログラム

●第一部

ガイダンス「助成プログラムを見るポイント」

松原明(NPO法人協力アカデミー 代表理事)

「各財団の助成プログラム紹介」 参加各財団 / 司会:松原明

・助成プログラムの概要

・審査のポイント

・NPOに期待すること

●第二部

「助成事例にみる助成財団の期待するポイント」

司会:渡辺元(特定非営利活動法人市民社会創造ファンド 副理事長/公益財団法人助成財団センター 理事)

・助成財団から助成プログラムの紹介

・推薦されたNPOの助成プログラムの解説(プログラムをどう理解し、どう企画を立てたか)

・助成財団から見たNPOの企画の評価ポイント

《 紹介事例 》

日本郵便株式会社 × 一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと

公益財団法人SOMPO環境財団 × 一般社団法人えねこや

★《事前視聴のお勧め》★

今回のシンポジウムは、助成金活用に関する基礎的な内容に関する基調講演は行いませんので、これまでのシンポジウムに参加したことが無い方は、前回2025年春シンポジウムの下記基調講演動画を事前に視聴されることをお勧めいたします。

https://youtu.be/NuD_L7Jw94g

◇出席財団(予定、50音順)

公益財団法人キリン福祉財団、公益財団法人助成財団センター、公益財団法人SOMPO環境財団、公益財団法人SOMPO福祉財団、社会福祉法人中央共同募金会、公益財団法人電通育英会、公益財団法人トヨタ財団、公益財団法人日本財団、日本郵便株式会社本社、独立行政法人福祉医療機構(WAM)、公益財団法人マツダ財団、公益財団法人三菱財団、公益財団法人ヤマト福祉財団、社会福祉法人読売光と愛の事業団

◇主催

NPO支援財団研究会(事務局:公益財団法人助成財団センター、特定非営利活動法人セイエン)

◇詳細および参加のお申込み

https://20250925nposympo.peatix.com/

岩手県主催のセミナーのご案内です。

「NPO組織力強化セミナー」

組織を整えることは、未来への投資

少子化、高齢化など社会課題が複雑化し、NPOとして現場を重視しがちになっていませんか?

もちろん現場も大事です。しかし、課題と向き合うためには、組織と向き合い、強固なマネジメントが求められることから、NPO法人代表者及び事務局長クラスを対象に活動の質と組織の質を高めるセミナーを開催します。4講座の他、個別相談会 (16:20~17:00) も開催します。

●日時:2025年10月21日(火)10:30~17:00

●会場:いわて県民活動交流センター アイーナ702

●定員:20名

●受講料無料

●内容:

第1講座 NPOの役割 11:00~12:00

浅沼道成 (特非) いわてNPOフォーラム21代表理事

第2講座 協働の考え方 13:00~14:00

小野寺 浩樹 (特非) レスパイトハウス・ハンズ理事 いちのせき市民活動センター長

第3講座 ガバナンスの強化 14:10~15: 10

鹿野 順一 (特非)@リアスNPOサポートセンター代表理事

第4講座 インパクト評価 15: 20~16: 20

熊谷 智義 (特非)政策21副理事長

●申込み方法:応募フォームもしくはメールにて受け付けます。

mail: inf21@iwate-npo.net

●主催:岩手県

●実施団体:いわてNPO中間支援ネットワーク

●協力:いわてソーシャルビジネスサポートネットワーク

●お問合せ:

事務局 特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

TEL:090-4413-8271

| 名称 |

令和8年度「キリン・福祉のちから開拓事業」公募助成

~全国や広域にまたがり長期的な視点で福祉の向上を目指す団体を応援するプログラム~

|

|---|---|

| 内容 |

障害者福祉分野、高齢者福祉分野、児童・青少年健全育成分野、地域社会福祉分野のボランティア活動を、長期的な視点に立って全国や広域にまたがり実施している、または活動しようと考えている次のような団体に対して助成します。

●助成対象となる事業:

(1)障害者の福祉向上に関わるもの

(2)高齢者の福祉向上に関わるもの

(3)児童・青少年の福祉向上に関わるもの

(4)域社会の福祉向上に関わるもの

上記の、社会課題・問題を直接解決するための取り組み、啓発活動、政策提言やアドボカシー、ネットワークの構築・拡大、組織強化、人材の育成、技術や技法の研究、実践のための調査や研究、モデル化、生活環境をより良いものにするための保全・保護活動、などが対象です。

●助成対象となる団体:

(1)10名以上のメンバーが活動する団体・グループであること。

※NPOなどの法人格の有無、および活動年数は問いません。

※障害者・高齢者・子ども・地域活性などを推進する団体、それらを支援する団体のどちらでも助成対象とします。

(2)連絡責任者は満18歳以上であること。

※年齢は2026年4月1日(水)現在の満年齢とします。

●助成対象となる事業実施期間:2026年4月1日(水)~2027年3月31日(水)

|

| 助成金額 |

1件(一団体)あたりの上限額は100万円(プログラム助成総額500万円)

※原則として単年度助成です。

|

| 申込期限 | 2025年10月31日(金)※当日消印有効 |

| お問合せ | 公益財団法人キリン福祉財団 事務局(担当:大島・北村) |

| URL | https://foundation.kirinholdings.com/subsidy/r8/fukushi.html |

| 名称 |

令和8年度「キリン・地域のちから応援事業」公募助成

~福祉向上で地域を元気にする活動を応援するプログラム~

|

|---|---|

| 内容 |

障害があってもなくても、高齢者でも子どもでも、日本人でも外国人でも、同じ地域やコミュニティで生活する一員として、共に理解し合い・支え合う共生社会の実現を願い、地域における障害児・者、高齢者、子どもなどの福祉向上に関わる、次のような幅広いボランティア活動を実施する団体に対して助成します。災害の復興応援および防災や公衆衛生に関しても広く募集します。

●助成対象となる事業:

(1)子ども・子育て世代の福祉向上に関わるもの

子ども・子育て世代が主体となって実施する活動、地域やコミュニティの子ども・子育て世代を元気にする活動を応援します。

(2)シルバー世代の福祉向上に関わるもの

高齢者が知識・技術・経験を活かして実施する活動、地域やコミュニティの高齢者を元気にする活動を応援します。

(3)障害や困りごとのある人・支える人の福祉向上に関わるもの

障害のある人や困りごとを抱える人・それらを支える人(病気や困りごとを抱える人の介護者や応援者も含みます)が主体となって実施する活動、地域やコミュニティの障害のある人や困りごとを抱える人・支える人を元気にする活動を応援します。

(4)地域やコミュニティの活性化に関わるもの

既存の自治活動やお祭りから一歩進んだまちづくり、新たな繋がりを創りだし地域やコミュニティを元気にする活動、共生社会を創る活動、災害復興、公衆衛生などの活動を応援します。

●助成対象となる団体:

(1)4名以上のメンバーが活動する団体・グループであること。

※NPOなどの法人格の有無、および活動年数は問いません。

※障害者・高齢者・子ども・地域活性などを推進する団体、それらを支援する団体のどちらでも助成対象とします。

(2)連絡責任者は満18歳以上であること。

※年齢は2026年4月1日(水)現在の満年齢とします。

●助成対象となる事業実施期間:2026年4月1日(水)~2027年3月31日(水)

|

| 助成金額 |

1件(一団体)あたりの上限額は30万円(総額4,500万円)

※原則として単年度助成

|

| 申込期限 |

2025年10月31日(金)※当日消印有効

|

| お問合せ |

公益財団法人キリン福祉財団 事務局(担当:大島・北村)

|

| URL | https://foundation.kirinholdings.com/subsidy/r8/index.html |

|

名称

|

2026年度 エフピコ環境基金

|

|---|---|

| 内容 |

環境問題に対してさまざまな角度から活動されている団体を助成すべく、エフピコ環境基金を創設致しました。当基金による助成を通じて、持続可能な社会の構築を地域の皆様とともに進めて参りたいと考えております。

●助成対象分野:

持続可能な社会構築を目的とし、以下①~③に関する幅広い分野を対象とします。 なお、①~③の活動は日本国内に限定いたします。

①環境保全活動:

プラスチックごみ回収・リサイクルの推進など循環型社会の構築や気候変動問題の解決に貢献する活動

②環境教育・研究:

体験型プログラム等を通じて自然環境を大切にする心を育む活動や環境問題を解決するための研究

③「食」課題解決・「食」支援に関わる活動:食育や食の安全・フードロスの対策となる活動

●助成対象団体:

日本国内に拠点をもつ、以下の条件を満たす活動実績のある団体とします。

①NPO・NGO、公益法人および法人格を持たない任意団体やグループを含む、非営利団体

②教育機関、地方公共団体

●助成対象期間:2026年4月1日~2027年3月31日

※1年間を超える助成申請も可能です。(最長3年)

|

| 助成金額 |

1案件当たり上限200万円/年

|

| 申込期限 |

2025年12月15日(月)

|

| お問合せ |

エフピコ環境基金事務局

|

| URL | https://www.fpco.jp/esg/environmenteffort/environmentalfund/environmentalfund_recruitment.html |

| 名称 |

2026年度 アートによる地域振興助成

|

|---|---|

| 内容 |

日本におけるアートプロジェクトの立ち上げと継続的発展を支援することにより、個性豊かな地域が日本各地に生まれ、発展していくことをねらいとします。「地域振興」という共通の目的の下、地域に向き合い、その土地固有の魅力を見出し、地域住民と地域に関わる人々と協働した活動を行う団体・個人を支援します。

●助成対象:日本で実施される事業で、以下の要件を満たすもの

・現代アートに代表される新しい表現方法を用いた事業であること

・歴史・地理・風土・民俗など、地域資源を活かした事業であること

・地域の振興・発展に資する事業であること

・地域住民と協働で行っている事業であること

・継続性かつ発展性のある事業であること

・営利を目的としない事業であること

●応募資格:

個人、非営利団体(営利団体でも非営利事業であれば可)、当財団において適当と認める団体・機関

●助成期間:単年度(2026年4月1日~2027年3月31日)

|

| 助成金額 |

1件当たり、50万円~上限300万円まで(総額:2,000万円)

10~15件程度を予定

|

| 申込期限 |

2025年10月31日(金)※23:59締切厳守

|

| お問合せ |

公益財団法人福武財団

|

| URL | https://fukutake-foundation.jp/subsidy/art_index |

| 名称 |

2026年度 ヤマト福祉財団助成金

|

|---|---|

| 内容 |

ヤマト福祉財団は、障がいのある方々が「自立して生活することで幸せを感じる」を大切に考えて活動しています。そこでヤマト福祉財団は、福祉施設・団体の方々へのお手伝いとして、障がいのある方々の給料を増額するための新規事業の立上げや生産性向上に必要な設備や機器を購入する資金と、障がいのある方々の福祉を増進するための事業や活動の資金を助成します。

1.障がい者給料増額支援助成金

この助成金は、障がい者の給料増額に努力し取り組む事業所・施設に対し、さらに多くの給料を支払うための事業の資金として助成します。

●助成対象事業:

・障がい者の給料増額のモデルとなる効果的な事業

・現在の事業を発展させ給料増額につながる事業

・新規に行い、給料増額が見込まれる具体的な事業

2.障がい者福祉助成金

給料増額にはこだわらず、障がいのある方の幸せにつながる事業・活動に対して助成します。 福祉事業所に限らずボランティア団体、サークル等、幅広い活動を支援します。下記の対象となる事業、活動を一つ選択して応募してください。

●助成対象事業・活動:

1.会議・講演会

2.ボランティア活動 3.スポーツ活動・文化活動 4.調査・研究・出版 |

| 助成金額 |

1.障がい者給料増額支援助成金:50万円~上限500万円

2.障がい者福祉助成金:上限100万円

|

| 申込期限 |

2025年11月30日(日)※当日消印有効

|

| お問合せ |

公益財団法人ヤマト福祉財団 助成金事務局

|

| URL | https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy.html |

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター様が幹事団体として参画しておりますシンポジウムのご案内です。

孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム

2025年度(令和7年度)第1回シンポジウム

●テーマ:つながりの中で暮らす ~これからの時代の「住まい」「地域」「互助」について考える~

●開催趣旨:

孤独・孤立対策をめぐっては、社会のあらゆる分野での対応を視野に入れていくことが重要です。近年は、単身世帯の増加を背景に、人とつながって暮らすことが難しくなっており、住まいと孤独・孤立の問題、多様な住まい方などを考える必要性がより高まっています。本シンポジウムでは、つながりの中で暮らすための住まい・地域・互助をテーマとし、学識経験者による基調講演と、現場で実践を重ねるNPO等の取組から学びを深めるとともに、北九州市や全国での実践例も交え、地方公共団体やNPO等が連携し、地域での取組を検討する際の参考となることを目指します。

●シンポジウム概要:

日 時:2025年9月16日(火)13:30~16:10

会 場:オンライン(YouTube配信)

参加費:無料(事前申込制)

申込締切:9月12日(金)10:00

申込フォーム:https://forms.gle/CKcnnZu8YZcXk7Lr5

※1名ずつご登録をお願いいたします

※接続先は前日までにメールにてご案内いたします

●プログラム(抜粋)

基調講演 東京大学大学院工学系研究科 教授 大月 敏雄 氏

実践報告①|北九州市での実践

・奥田 知志 氏(特定非営利活動法人 抱樸 理事長/代表)

・権頭 喜美恵 氏(社会福祉法人もやい聖友会 理事長) ほか

実践報告②|全国での実践

・葛西 リサ 氏(追手門学院大学 教授)

・鮎川 沙代 氏(株式会社ノビシロ 代表取締役)

・岡本 拓也 氏(認定NPO法人LivEQuality HUB 代表理事) ほか

詳しくはこちらから!

https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/platform/katsudou/symposium/symposium2025_1/index.html

【本事業、シンポジウムに関するお問い合わせ】

孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム事務局(一般社団法人RCF内)

担当:石橋・山地

メール:kodoku.koritsu.jimukyoku@rcf.co.jp

いわて連携復興センターも構成団体として運営しております、

「新しい東北」官民連携推進協議会からのご案内です。

==========================================

「新しい東北」復興ノウハウ講演会 開催のお知らせ(復興庁より)

==========================================

●開催日程:2025年9月30日(火)14:00~15:30

●テ ー マ:語り部育成講座:広報インストラクターに学ぶプレゼンテーションスキルアップ術

●講 演 者:阿川 真由 氏(cYNDi代表、広報PRコーディネーター、広島県在住)

●対 象 者:どなたでもご視聴いただけます。“相手に響きやすい”プレゼンテーショスキルを身につけたい語り部の方や、地域の伝承活動の実践・発展に取り組んでおられる行政・NPO・ボランティア・住民(個人)など、多様な層のご参加を歓迎します。

●当日次第:14:00 開会挨拶(復興庁)

14:05 講演(阿川真由氏、質疑応答の時間あり。)

15:30 閉会

●実施形態:オンライン開催(Zoom)

●申込期間:2025年9月8日(月)~9月23日(火)17:00

●申込方法:

(1)オンライン申込は下記URLより。

https://libertas.co.jp/departments/life-innovation/fukko-meeting/

(2)メール: fukko-meeting@libertas.co.jp

※参加をお申込みいただいた方には、今後の復興ノウハウ講演会関連の情報をお届けします。

●お問合せ先:

復興ノウハウ講演会事務局(株式会社リベルタス・コンサルティング内)

担当者:富永、大野 / メール: fukko-meeting@libertas.co.jp

詳細はこちら↓

https://libertas.co.jp/departments/life-innovation/fukko-meeting/

8月14日、大船渡市三陸町綾里地区で行われた夏祭りを支援しました。

約850世帯が暮らす綾里地区には、その年25歳となる「同窓生」たちが夏祭りの一切を運営する伝統があります。コロナ禍で中断していたこの伝統は、林野火災も乗り越え、101回目として復活しました。今回の同窓生は27歳から29歳の約10人で構成されました。地域に住む若者が力を合わせて準備し、当日は綾里を離れた同窓生も帰ってきて一緒に盛り上げる、という仕組みです。林野火災で家を失い、家族で仮設住宅に住む同窓生の女性は「地域を盛り上げるための夏祭り。私一人でもやります」と強い思いをもって臨んでいました。

林野火災の鎮火宣言が出された直後、綾里地区まちづくり委員会の村上芳春委員長は、「地域からまた人が居なくなってしまうことが一番の心配」と話されていました。例えば中心部の港地域は、100世帯ほどだった集落が東日本大震災で半減。林野火災でも13棟が焼失して最大の被害を受けました。半年が経過した現在、避難生活を送る13世帯のうち、地区に戻ることを決めた世帯は半数に満たないとのことです。

人が離れてしまうことはコミュニティにとって最大の痛手ですが、それぞれの事情があることは誰もが理解しています。そのような状況ながらも、伝統のバトンをつなぐことが地域を盛り上げ、愛着を育むと信じて行動する若者たちからはエネルギーが溢れていました。彼らを応援する「元同窓生」も多く、地区の将来は明るく感じます。しかし、当人たちに話を聞くと、少子化と若者の流出でこれまでのように一学年で祭りを運営するのは難しいとのことでした。特に祭り当日は絶対的に人手不足となる、とのことで、支援の要請を受けました。

私たちは、前のエントリーにも記したように、お祭りの準備段階から地域住民の「関わりしろ」を作る目的でベンチ作りを行ったほか、学生団体Youth for Ofunatoのボランティアをコーディネートして、「子ども縁日」の運営などを担いました。

晴天にも恵まれた今年の夏祭りは、主催者発表で2,000人の参加と大盛況。県内はもとより、東京近郊からも多くの綾里出身者・関係者が集まりました。地区のベテラン男性も「こんな人数は見たことがない」と興奮気味に話していました。運営は、伝統芸能の演舞・盆踊り・大抽選会などのプログラムに加え、飲食物の提供や交通整理など多岐にわたって多忙でしたが、当日帰郷した同窓生も加わって、充実感が溢れる笑顔を見せていたのが印象的でした。

終了直後、壇上に集まった同窓生の数は約20人。「綾里最高!」と叫びながらの記念撮影と、それを見守るまちづくり委員会の役員の姿は、綾里地区が復興の歩みを着実に進めていることの現われでした。

私たちは、夏祭りのような特別な行事のサポートに加え、中長期的視点をもってコミュニティ形成を通じた支援を継続します。

この活動は、社会福祉法人中央共同募金会「ボラサポ・令和7年大船渡火災 中長期助成事業」の一環として実施しました。

林野火災で大きな被害を受けた大船渡市三陸町綾里地区では、「同窓生」と呼ばれる地区の若者が夏祭りを取り仕切る伝統があります。2020年に100回目が行われた夏祭りは、その後のコロナ禍で中止を余儀なくされ、今年の復活を話し合っていた矢先、林野火災が発生しました。被害の大きさに復活を先送りする意見もありましたが、今年の同窓生たちは、綾里のにぎわいを取り戻すために、強い思いをもって復活を決意しました。夏祭りは8月14日です。

私たちは、お祭りとその開催のために動く人たちをサポートして、綾里地区のコミュニティ活性化を図る支援をしています。最初の取り組みは、夏祭り会場に設置する木製ベンチを地域の皆さんと手作りすることです。

8月10日に綾里仮設団地、同12日に祭り会場である綾里小学校で実施しました。仮設住宅からは10名、小学校では地域の大人5名と放課後児童クラブに通う子ども16名が参加して、組み立てやペンキ塗りをしました。また、共催の「学生団体Youth for Ofunatoからは、関東圏から参加した学生や大船渡高校の生徒も含めた延べ12名のボランティアも参加しました。当団体のスタッフが彼らの活動をコーディネートしています。

元大工の男性や、ちょうど仮設住宅で棚を作っていたという女性、様子を見に来た高齢女性も加わって、作業の合間に輪ができました。子どもたちは好きな色を選んで学生・生徒とペンキ塗りを楽しんでいました。力を合わせて出来上がった11脚のカラフルなベンチは、夏祭りの会場を彩ります。

8月14日、浴衣を着ていち早く会場に現れた子どもたちは、「これ、私が塗ったやつ!」と言いながらベンチの座り初めをしました。綾里地区の20代女性は、「ベンチが会場で映えて、すごく良かった」と話していました。お祭り後、ベンチは放課後児童クラブや仮設団地で利用することになっています。

地区の活動に住民向けの小さな「関わりしろ」をつくること。私たち支援団体が出来ることは僅かですが、この積み重ねが綾里地区のコミュニティづくりにつながると考えています。

お祭り当日の報告は、次のエントリーをご覧ください。

この活動は、社会福祉法人中央共同募金会「ボラサポ・令和7年大船渡火災 中長期助成事業」の一環として実施しました。

特定非営利活動法人NPOサポートセンター様より、下記オンラインセミナーのご案内です。

■1.【 10/16(木)から全3回 】課題の見える化とNPO活動を伝えるリサーチ力「アンケート / ヒアリング設計」実践プログラム

URL : https://npo-sc.org/training/good-business-studio/curriculum/25012/

■2.【 9/9(火)から全2回 】基礎知識と効率化のノウハウを学び、改善につながる「NPO会計業務入門」(今週開催!)

URL : https://npo-sc.org/training/good-business-studio/curriculum/25011/

■3.【 9/16(火),9/17(水)開催 】NPO・非営利団体向けSalesforce研修

URL : https://npo-sc.org/main/event/event-2774/

●お問合せ:特定非営利活動法人NPOサポートセンター(担当:佐藤、笠原)

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター様主催のシンポジウムのご案内です。

次世代育成フォーラム~子ども・若者の居場所を支える~

●開催趣旨:

子どもや若者が安心して過ごせる「居場所」が、重要な「サードプレイス」として注目を集めています。

2023年12月には、「こどもの居場所づくりに関する指針」が閣議決定され、全国各地で居場所づくりの取り組みが進められています。

日本NPOセンターの調査でも、「居場所の運営」が重要な活動として位置づけられていることがわかりました。

しかし、多くのNPOは、資金面や組織運営において課題を抱えています。

本フォーラムでは、居場所を運営するNPOが、それぞれの実践事例を発表します。

また、企業や行政がどのように居場所づくりを支援しているかについても紹介します。

フォーラムを通じて、各団体の取り組みを共有し、相互理解を深めることで、今後の協力・連携のきっかけとなることをめざします。

●開催日時:10月3日(金) 13:30-17:00

●開催場所:全社協・灘尾ホール(東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル)

(https://www.shakyo.or.jp/tsuite/access/index.html#linkj01)

●対 象:

子ども・若者の居場所を運営、または関心のあるNPO職員

子ども・若者に関する支援を行う行政職員・関係者

企業の社会貢献担当者

子ども・若者の支援に関心がある財団関係者

●参加費用:無料

●申込方法:専用フォームからお申し込みください

詳細・お申し込みはこちらから

●内 容:

第一部 NPOの実践 (13:30-14:45)

➀「不登校・ひきこもり支援にかかわる団体の活動実態調査」報告

2023 年に不登校・ひきこもり支援にかかわる団体の全国調査を日本NPOセンターが行いました。

不登校・ひきこもり支援に取り組まれている団体に対して、日頃の活動、組織基盤、抱える課題などの実態について情報を収集しました。

➁子ども・若者の居場所を運営するNPOによる実践報告

・一般社団法人 カザグルマ(千葉県)

・特定非営利活動法人 Since(滋賀県)

・一般社団法人 office ひと房の葡萄(兵庫県)

コメンテーター:新藤 こずえ氏 / 上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 教授

進行:田尻 佳史 / 日本NPOセンター 常務理事

第二部 企業・行政による支援 (14:50-15:50)

➀支援事例の紹介

・大西 修平氏 /

武田薬品工業株式会社 ジャパンファーマビジネスユニット 事業戦略部 事業企画&プレジデントオフィス ヘッド

・大山 宏氏 / こども家庭庁 成育局 成育環境課 居場所づくり推進官

➁パネルディスカッション「NPO・企業・行政の連携の“あり方”と“これから”」

子どもや若者の居場所づくりを広げていくために、NPO・企業・行政がそれぞれの立場からどのように連携できるかを探ります。

本セッションでは、各主体による発題を通じて、協働の可能性と課題について理解を深めていきます。

進行:林 大介氏 / 東洋大学 福祉社会デザイン学部 社会福祉学科 准教授

登壇者:

・大山 宏氏 / こども家庭庁 成育局 成育環境課 居場所づくり推進官

・村木 厚子氏 / 一般社団法人I&Others 代表理事 / 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 会長

・大島 誠 / 大島グループ 代表 / 日本NPOセンター 代表理事

第三部 ネットワーキング (16:00-17:00)

■ネットワーキングタイム・ブースセッション

子ども・若者の居場所を運営するNPO

子ども・若者の居場所に関連するネットワーク団体

●主 催:認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

本フォーラムは「子ども/若者ライフサポートプログラム」の一環として、武田薬品工業株式会社の寄付により実施します。

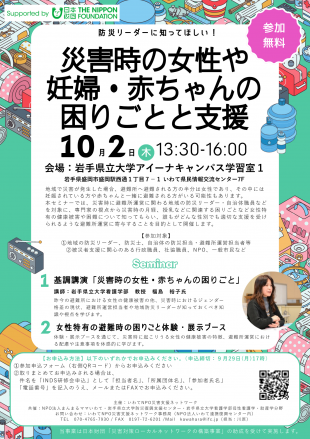

いわて連携復興センターも参画しております、

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)から研修会のご案内です。

================================================

「防災リーダーに知ってほしい!災害時の女性や妊婦・赤ちゃんの困りごとと支援」

================================================

地域で災害が発生した場合、避難所へ避難される方の半分は女性であり、その中には妊娠されている方や赤ちゃんと一緒に避難される方がいる可能性もあります。

本セミナーでは、災害時に避難所運営に関わる地域の防災リーダー・自治体職員などを対象に、専門家の視点から災害時の月経、授乳などに関連する困りごとなど女性特有の健康被害や困難について知ってもらい、誰もがどんな性別でも適切な支援を受けられるような避難所運営に寄与することを目的として開催します。

●開催日時:2025年10月2日(木)13:30~16:00

●会場:岩手県立大学アイーナキャンパス学習室1

(岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7-1 いわて県民情報交流センター7F)

●対象:➀地域の防災リーダー、防災士、自治体の防災担当・避難所運営担当者等

②被災者支援に関心のある行政職員、社協職員、NPO、一般市民など

●定員:30名(定員に達し次第、申込みを締め切る場合があります)

●内容:

13:00~開場・受付開始

13:30~開会挨拶・趣旨説明

13:40~基調講演:「災害時の女性・赤ちゃんの困りごと」

講師:福島 裕子 氏(岩手県立大学看護学部 教授)

…昨今の避難所における女性の健康被害の他、災害時におけるジェンダー格差の現状、避難所運営担当者や地域防災リーダーが知っておくべき知識や視点を学びます。

14:50~女性特有の避難時の困りごと体験・展示ブース

…体験ブースを通じて災害時に起こりうる女性の健康被害の特徴、避難所運営における配慮・注意事項を体感的に学びます。

15:30~ふりかえり

16:00 閉会

【講師紹介】

◆岩手県立大学看護学部 教授 福島 裕子 氏

母子保健や女性の健康支援・性被害などを専門とし、特に災害時における女性や子どもの健康課題に関する教育・研究に注力している。現場に根ざした視点と豊富な実践経験を活かし、自治体や地域との連携による研修・啓発活動にも積極的に取り組んでいる。

【申込み】※いずれかの方法でお申込み下さい。<申込締切:9月29日(月)17:00まで>

①参加申込フォーム(QR)からのお申込み https://forms.gle/QoZb83DKTYJeLJKF9

②取りまとめてお申込みされる場合は、件名を「INDS研修会申込」として、「担当者名」、「所属団体名」、「参加者氏名」、「電話番号」を記入のうえ、メール(kawahara@ifc.jp)またはFAX(0197-72-6201)でお申込みください。

●お問合せ:いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)

《事務局》

NPO法人いわて連携復興センター(担当:川原)

〒024-0061 北上市大通1-3-1おでんせプラザ南館7階

TEL 070-4765-7930(携帯) / FAX 0197-72-6201 / Mail:kawahara@ifc.jp

| 名称 |

2026年度日本郵便年賀寄附金配分団体公募~社会貢献事業への配分金申請の公募~

|

|---|---|

| 内容 |

●申請可能事業:

・非常災害時の被 災者の救助・災 害の予防

・文化財の保護

・社会福祉の増進

・交通事故、 水難の救 助・防止

・地球環境の保全

・海外の地域 からの留学 生、研修生 の援護

・がん、結核、 小児まひそ の他特殊な 疾病の予防

・健康の保持増 進を図るため にするスポー ツ振興

・原子爆弾の 被爆者の治 療その他の 援助

・青少年健全 育成のため の社会教育

●申請可能団体:

【一般枠】

社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、 公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO 法人)

【特別枠】

一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人 (例:生協法人、学校法人など)

●申請分野:

【 一般枠】

・ 活動・一般プログラム:

公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・ イベントまたは新規事業を支援

・ 活動・チャレンジプログラム:公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・ イベントまたは新規事業を支援(原則4年間継続)

・ 施設改修:公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に 実施するために必要な施設の改修などを支援

・ 機器購入:公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に 実施するために必要な車両以外の機器の購入を支援

・ 車両購入:公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に 実施するために車両の購入を支援

【 特別枠】

・東日本大震災、令和6年能登半島地震の被災者救助・予防(復興)

活動・施設・機器・車両の区分はありません。

|

| 助成金額 |

・活動・チャレンジ以外:上限500万円

・活動・チャレンジ:上限50万円

|

| 申込期限 |

2025年11月7日(金)

|

| お問合せ |

郵便株式会社 年賀寄付金事務局

|

| URL | https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r070829_01.html |

盛岡市、もりおか女性センター様主催のご案内です。

防災連続講座「災害と隣り合わせの日常に備えを。多様な視点で学ぶ『わたしたちの防災』」全3回

防災に必要な基礎知識を学び、男女共同参画の視点の防災意識の形成を図る連続講座を開催します。

●開催日:2025年9月28日(日) 、10月9日(木) 、10月23日(木)

●開催時間:10:00~12:00

●開催場所:

【公開講座】プラザおでって大会議室(中ノ橋通1-1-10 プラザおでって3階)

【連続講座】もりおか女性センター生活アトリエ(中ノ橋通1-1-10 プラザおでって5階)

●対象:テーマに関心のある方

●定員:15人(公開講座のみ参加35人)

●費用:無料

●託児:あり

有料(生後6か月から未就学児、1人につき1回500円、定員各回3人まで)

※要予約

●申込方法:

電話:019-604-3303

または、こちらの申込フォームからお申込み 先着順に受付

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca4_xflEbwsLZiWZ76WMVdkkSu0sY8_AZPSBbig1-hZscY7A/viewform

●お問合せ:もりおか女性センター

●主催:盛岡市、もりおか女性センター

詳しくはこちらから

https://mjc.sankaku-npo.jp/ev2511/