| 名称 |

2023年度 ポーラ伝統文化振興財団助成事業

|

|---|---|

| 内容 |

日本には先人が残したすばらしい文化遺産が数多くあります。日本人の英知と感性から生れた世界に誇る伝統文化は、一度失ったら再び取り戻すことが困難なもので、 大切に受け継がれていかなければなりません。本事業は、助成を通じて、日本の伝統文化の維持・向上にささやかながら貢献しようとするものです。

●対象分野:

日本の無形の伝統文化の保存・振興をはかるため、伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能・行事の各分野で保存・伝承・振興活動および調査・研究活動において、有効な成果が期待できる事業に対し、補助的な援助を行うものです。

●助成対象:

(1)個人、団体のいずれも申請することができます。

※但し、一個人、一団体につき一件の申請に限ります

(2)団体の場合、法人格の有無は問いません。但し、永続性のある活動団体である事を原則とします。

●助成事業:

①無形の伝統文化に関する保存・記録作成事業

②無形の伝統文化の後継者育成・普及事業 ③無形の伝統文化に関する調査・研究 ④無形の伝統文化の復元・伝承事業 ⑤無形の伝統文化の保存のために欠くことのできない技術や原材料・道具等に関する伝承事業

●助成期間:当財団の一事業年度単位(4月1日~翌年3月31日までの1年間)としますが、長期にわたる事業の場合、3年程度を目途に複数年助成を行うことがあります。

また、事業の進展状況やその他条件により2~3年の分割とする場合があります。 |

| 助成金額 |

補助的な援助を実施することを前提に1件あたり、30万円から200万円程度の金額を助成します。

保存・伝承・振興に関わる事業:3~4件程度

調査・研究に関わる事業 :1件程度 |

| 申込期限 |

2023年3月31日(金)※当日消印有効

|

| お問合せ |

公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団 事務局

|

| URL | https://www.polaculture.or.jp/promotion/jyoseiapply.html |

| 名称 |

第7回 赤松・コルティ・ジェンダー平等基金

|

|---|---|

| 内容 |

赤松・コルティ・ジェンダー平等基金は、女性差別撤廃条約の研究・普及を目的とする国際女性の地位協会が、その事業の一環として、ジェンダー平等、女性のエンパワーメント、女性の権利の実現等のための活動や調査研究等への助成を行うものです。

●助成対象事業:

女性差別撤廃条約の精神に合致し、ジェンダー平等、女性のエンパワーメント、女性の権利の実現等を目指す実践的活動や調査研究等。

●応募資格:

女性差別撤廃条約の精神に合致し、ジェンダー平等、女性のエンパワーメント、女性の権利の実現等を目指す活動や調査研究等を行う個人または団体・グループ。ただし、政党、宗教団体、営利団体・組織は除きます。

応募は、1個人または団体・グループあたり、1事業とします。

|

| 助成金額 |

助成総額は、採択件数にかかわらず、30万円です。

|

| 申込期限 |

2023年3月31日(金)

|

| お問合せ |

国際女性の地位協会 事務局

|

| URL | https://www.jaiwr.com/blank-12 |

| 名称 |

2023年度(第21回)ドコモ市民活動団体助成事業

|

|---|---|

| 内容 |

―よりよい未来のために頑張る仲間を応援します―

NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド(以下:MCF)では、将来の担い手である子どもたちの健やかな育ちを応援する活動に取り組んでいる全国の市民活動団体に対して、2003年から公募による助成事業を実施してきました。

2023年度は、これまでの支援に加え、生物多様性が保全された豊かな環境を未来の子どもたちにひきつぐことを目的として、新たに「生物多様性の保全を推進する活動」を追加し、「人・自然・動植物など」が共生する自然豊かな社会環境づくりに寄与する活動を応援します。

●助成対象活動等:

1.子どもの健全な育成を支援する活動

①不登校・ひきこもりの子どもや保護者に対する精神的・物理的な支援、復学・社会的自立を支

援する活動(フリースクール、カウンセリングなど)

②児童虐待やドメスティック・バイオレンス(DV)、性暴力などの被害児童・生徒や社会的養護 を

必要とする子どもの支援及び虐待防止啓発活動

③非行や犯罪から子どもを守り、立ち直りを支援する活動

④子どもの居場所づくり(安心・安全な居場所の提供、子どもの不安や悩みに対する相談活動

など)

⑤障がい(身体障がい・発達障がいなど)のある子どもや難病の子どもを支援する活動

(療育活動、保護者のピアサポート活動など)

⑤マイノリティ(外国にルーツを持つ、LGBTなど)の子どもを支援する活動

⑥地震・台風などの自然災害で被災した子どもを支援する活動

⑦上記①~⑦以外で「子どもの健全な育成」を目的とした活動

※特定課題について

MCFでは、上記の活動テーマの中で、特に重点的に取り組まなければならない緊急性の高い社会課題である「児童虐待・子どもへの暴力防止」についての活動を「特定課題」と位置付け、採択率を高めに設定しております。

2.経済的困難を抱える子どもを支援する活動

①学習支援活動:放課後学習サポート、訪問学習支援、学習能力に合わせた個別ケア など

②生活支援活動:子育てサロン、子ども食堂、ヤングケアラーやシングルマザーへの支援、

フードバンク、居場所の提供 など

③就労支援活動:職業体験、社会的養護退所者の就労支援など

④上記①~③以外で「経済的困難を抱える子どもの支援」を目的とした活動

3.生物多様性の保全を推進する活動

①自然環境の保全活動:森林の保全、里地・里山づくり 海辺・沿岸における活動 など

②絶滅危惧種等の保護活動:絶滅の恐れがある野生生物保護や生態調査、地域の希少生

物保護、特定外来生物の駆除活動 など

③環境学習活動:自然体験プログラムなどの環境学習や自然伝承などの活動 など

④上記①~③以外で「生物多様性保全の推進」を目的とした活動

●助成対象団体:

・日本国内に活動拠点を有する民間の非営利活動団体とし、活動実績が2年以上であること。

なお、法人格のある団体の活動実績については、法人格取得前の任意団体の期間を含みます。

(基準日:2023年3月1日)

また、複数の団体が連携した協働事業の場合は、代表申請団体が上記の要件を満たしていることを条件とします。

・任意団体については、5人以上のメンバーで構成され、会則、規約またはそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書、予算・決算書が整備されており、応募団体が活動する地域の中間支援組織(NPO支援センターやボランティアセンター、社会福祉協議会などの活動支援団体)からの推薦があることを条件とします。

●助成対象期間:2023年9月1日~2024年8月31日の期間に実施する1年間の活動を対象とします。

※継続助成について:最長3年間の継続的な助成を可能としますが、年度ごとの申請が必要です。

|

| 助成金額 |

助成総額:4,200万円上限

1.子どもの健全な育成を支援する活動:

1団体あたり上限70万円までの応募を可能とし、施策内容などを審査のうえ決定します。

※なお、昨年度採択された団体からの応募については、1団体あたり上限100万円までの応募を可能とします。

2.経済的困難を抱える子どもを支援する活動:

1団体あたり上限100万円までの応募を可能とし、施策内容などを審査のうえ決定します。

3.生物多様性の保全を推進する活動:

1団体あたり上限70万円までの応募を可能とし、施策内容などを審査のうえ決定します。

|

| 申込期限 |

2023年3月31日(金)※17時厳守

|

| お問合せ |

特定非営利活動法人モバイル・コミュニケーション・ファンド(MCF)事務局

|

| URL | https://www.mcfund.or.jp/jyosei/2023/no21/requirements.html |

いわて連携復興センターも運営に関わっております、

NPO活動交流センター主催講座のご案内です。

【概要】

休眠預金を社会課題の解決や民間公益活動の促進のために活用する制度が、2019年度から始まり、子ども・若者支援、社会的弱者支援、コミュニティ支援など、様々な事業に活用されています。

本セミナーでは、より多くの団体が休眠預金の活用を考える機会とするため、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)のご担当者に、休眠預金活用事業の制度や、活用事例などについてご紹介いただきます。今後の資金や組織の成長をお考えの皆様、是非ご参加ください。

【日時】

令和5年3月24日(金)10:00~11:30

※終了後個別相談の時間を設けます

※来場・オンラインのハイブリッド開催となります

【会場】

NPO活動交流センター 団体活動室2

(盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号 いわて県民情報交流センター「アイーナ」6F)

車でお越しの方は近隣の有料駐車場をご利用ください

【内容】

・休眠預金活用制度の概要と活用状況

・休眠預金活用にあたって求められるポイント

・岩手県内での活用事例 など

【講師】

和田 泰一 氏

(一般財団法人日本民間公益活動連携機構 事業部長)

福田 文 氏

(一般財団法人日本民間公益活動連携機構 プログラムオフィサー)

【対象】

岩手県内のNPO・市民活動団体等

【参加費・定員】

無料 30名(オンライン受講含まず)

【申し込み方法】

下記URLの申し込みフォーム、またはチラシ裏の申込用紙をご利用ください

https://forms.gle/2KVS1BV8jAnV6bEX8

【申込期限】

令和5年3月22日(水)

【主催】

NPO活動交流センター

【お問合せ】

NPO活動交流センター

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号

いわて県民情報交流センター「アイーナ」6F

TEL: 019-606-1760 FAX: 019-606-1765

担当:高田・大吹

| 名称 |

第3回じりつチャレンジ基金

|

|---|---|

| 内容 |

日本の社会、産業界、企業が成熟化して行くに連れ、企業に所属する若者たちが大胆にチャレンジする機会が減ってきています。若者たちは、そういう風潮を受け入れる一方で、社会課題の解決や明るい未来のためにもっと役に立ちたいという意識も強くなってきています。

この基金は、企業に所属する若い世代の、個人による、企業や社会の未来創発につながる自発的な学びのチャレンジ=「じりつチャレンジ」で、且つ本気度が高く、斬新な学びのチャレンジをタイムリーに支援します。

●対象となる活動:企業や団体に所属する若手社員・職員など個人による自発的な学びの活動。

●助成対象者:

応募時に、40歳以下で、日本に事務所を持つ企業または団体に所属またはインターンとして籍を置く個人。ジェンダー、国籍は問いません。

●助成対象期間:2023年6月1日~2023年11月30日

|

| 助成金額 |

1人あたり:最大100万円

助成総額:600万円(予定)

採択者数:5-10名程度(予定)

|

| 申込期限 |

2023年3月24日(金)※17:00

|

| お問合せ |

公益財団法人日本フィランソロピック財団

|

| URL | https://np-foundation.or.jp/information/000101.html |

| 名称 |

第2回子どもまんぷく基金

|

|---|---|

| 内容 |

今、日本では7人に1人の子どもが相対的貧困状態にあると言われています。また、コロ ナの影響もあり、生活に困窮する家庭は増加傾向にあります。貧困は、子どもたちから 様々な機会を奪います。おいしいごはんをお腹いっぱい食べるという幸せも、その1つで す。「子どもたちにおいしい物を食べてもらい、子どもらしい幸せな時間を過ごしてもらいたい」という寄附者のおもいを受けて設立しました。この基金は、養育環境の理由で十分な食事が取れない子どもたちへの食事支援事業や児童養護施設など子どもを養護している施設への食事支援事業を実施し、特に、今すぐに支援が必要な子どもたちへ支援を届ける為、機動的に活動し直接支援をしている事業や団体を支援することを目的としています。

●助成対象:

養育環境の理由で十分な食事が取れない子どもたちへの食事支援事業や、子どもたちを養護している施設や団体への食事支援事業

※地域の交流やコミュニティ形成が主目的の事業は対象となりません。

※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。

※活動実績2年以上の団体

●対象団体:

・社団法人・財団法人(一般及び公益)、社会福祉法人、特定非 営利活動法人など非営利活動・公益事業を行う団体(法人格の ない任意団体も含みます)

※営利を目的とした組織(株式会社等)は含みません。

・日本国内に事務所がある団体

・ 活動実績2年以上の団体

●助成対象期間:2023年7月1日~2024年6月30日

|

| 助成金額 |

1団体あたり:300万円

助成総額:1,000万円(予定)

採択団体数:4-6団体(予定)

|

| 申込期限 |

2023年3月24日(金)※17:00

|

| お問合せ |

公益財団法人日本フィランソロピック財団

|

| URL | https://np-foundation.or.jp/information/000103.html |

| 名称 |

2023年度 タカラ・ハーモニストファンド助成事業

|

|---|---|

| 助成内容 |

以下の(1)~(3)の内容に関する実践的な活動及び研究に対して、助成を行います。

(1)日本国内の森林・草原、木竹等の緑を保護、育成するための活動または研究。

(2)日本国内の海・湖沼・河川等の水辺の良好な自然環境を整備するための活動または研究。

(3)日本国内の緑と水に恵まれた良好な自然環境の保全及び創出に資するための活動または研究。

●対象:

つぎの条件を満たす実践的な活動・研究とします。

(1)具体的に着手の段階にある活動・研究。

(2)営利を目的としない活動・研究。

(3)活動・研究主体の資格は問わないが、次の条件を満たすもの。

①個人の場合

助成金の使途が助成の目的に沿って適確であり、当該事業に係わる施設の利用や助成金の使途等の面で本人あるいは親族など特別な関係のある者に特別の利益を与えない者。

②任意の団体の場合

助成金の使途が助成の目的に沿って適確であり、代表者または管理者の定めのある団体で、役員その他機関の構成、選任方法、その他事業の運営に重要な事項が、特定の者、あるいは特別の関係者等の意志に従わずに、運営されている団体。また、特定の者等に特別の利益を与えていない団体。

|

| 助成金額 |

活動助成と研究助成の金額は、それぞれの活動と研究の所要額ですが、総額等はつぎのとおりです。

(1)2023年度の助成金総額は、合わせて500万円程度とし、助成件数は10件程度とする。

(2)助成期間は、原則として助成金贈呈日より1年間とするが、助成金を2年間にわたって利用することも認める。

|

| 申込期限 |

2023年3月31日(金)※必着

|

| お問合せ |

公益信託タカラ・ハーモニストファンド事務局(担当:小林、鈴木)

|

| URL | https://www.takara.co.jp/environment/fund/yoko.html |

| 名称 |

2023年度緑と水の森林ファンド

|

|---|---|

| 内容 |

国土緑化推進機構では、幅広い民間の非営利団体等の主体的・多様な参加による「国民参加の森林づくり」運動の推進を図るため、以下により「緑と水の森林ファンド」事業の公募を実施しますのでご案内します。

●助成対象者:民間の非営利団体、法人、個人(個人で応募できるのは調査研究に限る。)

●助成対象事業:次のような活動に助成します。

1.普及啓発:森林・緑・水に対する国民の認識を深めるための普及啓発活動

2.調査研究:地域材の利用・山村資源の有効活用や森林の公益的機能の増進に係る調査研究

3.活動基盤の整備:森林づくり活動を通した農山村と都市住民等との交流促進

4.国際交流:国内で開催される森林に関する国際会議への支援、海外情報の収集

●事業期間:2023年7月1日~2024年6月30日の1年間とします。

なお、森林ボランティア活動に対する理解とその社会的地位向上のため設定された「森林ボランティアの日」(9月第3日曜日)に併せて、可能な範囲で事業の一部(または全部)を計画して下さい。

|

| 助成金額 |

団体100万円、個人70万円

|

| 申込期限 |

2023年3月15日(水)※当日消印有効

|

| お問合せ |

公益社団法人国土緑化推進機構

|

| URL |

| 名称 |

2023年度 緑の募金助成

|

|---|---|

| 内容 |

緑の募金は、森づくりや人と自然がつながる社会づくりを応援しています。

≪一般公募事業≫

国内又は海外で行う森林整備及び緑化推進活動により森林づくり活動の新たな領域の開拓を期待するとともに、 事業内容を特定した事業を募集します。

●支援対象:

・国内事業:複数の都道府県にわたるなど、広域的な事業効果の波及が期待され、広く一般参加を呼びかけて行う次のいずれかに該当する事業

1.森林の整備または緑化の推進

2.災害に強い森林づくり事業

3.山村住民と都市住民の協働による森林の整備

4.保育所・幼稚園・学校等の園庭・校庭等の緑化の推進

5.「教育」や「健康」等の分野で、山村地域における森と人とのかかわりの拡大を推進する森林の整備や緑化の推進

6.間伐材等の利用・加工を行うなど、森林循環の促進に通じる森林の整備

7.その他、上記に準ずる森林の整備または緑化の推進を目的とする事業、これに付帯するイベント等

≪次世代育成公募事業≫

・次世代の森づくりを担う人材育成事業:

高校生・大学生などの若者が、森林や樹木を保全し増やしていく活動に参加することにより、将来の森づくりのリーダーを育てていくことを目指す事業を募集します。

●支援対象:

次の全てを満たす事業

1.高校生・大学生などの若者が、山里などの保全、森林での植栽・保育・間伐などの活動、住居・学校等の生活・教育環境への樹木の植栽など、森林整備や緑化推進の活動に参加する事業で、森林・林業分野で働きたいと考えている者にとっては体験の機会となるもの。

2.高校生・大学生などの若者が中心となった団体、或いは若者とともに活動を実施しているボランティア団体等が企画・実施する事業。

3.植栽された樹木の維持管理など、活動の成果の継承が計画されている事業。

≪特別公募事業≫

・つながる、つなげる、子ども若者応援事業:

子どもたちの自然環境への理解や興味関心を広げ、様々な感性や表現力、生きる力を育み高めることを目的とする事業を募集します。

●支援対象:

子どもたちの自然環境への理解や興味関心を広げ、様々な感性や表現力、生きる力の向上、将来の森づくりリーダーの育成に貢献し、複数の都道府県にわたるなど広域的な事業効果の波及が期待される以下の事業

1、2のいずれか、あるいは両方を満たすこと

1.未就学児や小中学生とその保護者等を対象に、森林里山での植栽・保育・間伐等、森林整備体験を企画・実施する活動

2.保育所・幼稚園等と保護者・地域住民が一体となって進める園庭やそれに準ずる場所の緑化活動

・スギ等森林の有効活用支援事業:

従来型のスギに代えて無花粉・少花粉スギの植栽、及び適切な管理・育成に必要な間伐など、花粉の飛散を防ぐ取組を通して、未来につなぐ人にやさしい森づくりを推進する事業を募集します。

●支援対象:

無花粉・少花粉スギの植栽など、花粉の少ないスギ林を目指し、未来につなぐ人にやさしい森づくりに貢献し、複数の都道府県にわたるなど広域的な事業効果の波及が期待される以下の事業

1.発生源対策に資する無花粉・少花粉スギの植栽及びそれに関連する作業。

2.発生源対策に資する森林の管理・育成及び間伐に必要な作業路の整備。

①、②に付帯して実施される研修・イベント。

≪都道府県緑推推薦事業≫

・子どもたちの未来の森づくり事業:

未来の子どもたちに豊かな国土を引き継ぐために、小・中学生の「森の学び」を支援するとともに、森林環境教育のフィールドとしての地域のシンボルとなる森づくりの取組を進める事業を、都道府県緑化推進委員会(以下「都道府県緑推」という。)の推薦に基づき、募集します。

●支援対象:

次の全てを満たす事業

1.小・中学生の「森の学び」(森林環境教育)のフィールドづくりと教育・体験活動等を行う事業、または未来に引き継ぐ地域の象徴的な森林づくり事業。

2.NPO、ボランテイア団体、自然学校、自治会等の組織が、単独又は地方自治体、小・中学校等と連携して、 企画・実施する事業。

3.整備した森林が将来に亘って、確実に維持管理できる実施体制や仕組みが具体的に計画されている事業。

●助成対象者:民間の非営利団体法人

●事業実施期間:2023年7月1日~2024年6月30日の1年間とします。

|

| 助成金額 |

一般公募事業:1事業につき200万円

次世代育成公募事業:1事業につき200万円

特別公募事業:1事業につき200万円

都道府県緑推推薦事業:1事業につき100万円

|

| 申込期限 |

2023年3月15日(水)※24:00まで

|

| お問合せ |

公益社団法人国土緑化推進機構 募金部

|

| URL | https://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-support |

| 名称 |

2023年度地域福祉振興助成

|

|---|---|

| 助成内容 |

この助成は、障がい者等を支援する福祉活動やボランティア活動に対する助成を通じてやさしく住みやすい地域社会の創造に資する事を目的とします。

●対象団体:

障がい者等を支援する福祉活動、ボランティア活動に取り組む団体・グループ

※法人格の有無、活動の期間は問いませんが個人でのお申込みはできません

●対象事業:

・企画開催(講演会、講習会、 イベント、広報、 調査研究、出版 等)

・工事(新設、増設、 改修工事 等)

・物品購入(備品等の購入)

・車両購入(中古車も可)

|

| 助成金額 |

・企画開催、工事、物品購入:1件あたりの上限額100万円

・車両購入:1件あたりの上限額200万円

※助成率は助成対象費用の80%以内

※経常的な費用(人件費、家賃等)は対象外

※外部の専門家に対する費用は対象

|

| 申込期限 |

2023年3月14日(火)

|

| お問合せ | 公益財団法人木口福祉財団 |

| URL | https://kiguchi.or.jp/jyoseijigyou/jyosei_program/ |

| 名称 | 令和5年度 助成事業 |

|---|---|

| 内容 |

地域の資源を活用した商品の開発や、持続可能な地域づくりに向けたサービスの開発、イベント開催や三陸地域の振興に資する調査研究へ助成を行います。法人・組合・団体の他、一部の事業は個人でも申込可能です。

●助成対象事業:

①新商品・地域サービス開発事業

②イベント開催事業

③調査研究事業

【ご注意ください】

①新商品・新サービス開発事業

については「事前審査期間(記載内容の確認や活動内容のヒアリング等)」を設けています。

事前審査を経ない申請は受付できませんので、十分ご注意ください。

|

| 助成金額 |

①新商品・地域サービス開発事業:助成限度額50万円

②イベント開催事業:助成金額1,000万円以内

③調査研究事業:助成額上限100万円

|

| 申込期限 |

①新商品・地域サービス開発事業:令和5年5月26日(金)【事前審査:令和5年5月19日(金)】

②イベント開催事業:令和5年3月24日(金)

③調査研究事業:令和5年4月14日(金)

|

| お問合せ |

公益財団法人さんりく基金(担当:川村・田村)

|

| URL | https://sanriku-fund.jp/news/2712/ |

| 名称 |

令和5年度 地域課題プログラムの募集

|

|---|---|

| 内容 |

近年、大学の地域社会に対する貢献が強く求められています。岩手大学においても教育、研究に加え、地域貢献を3本目の大きな柱として積極的に取り組んでおり、共同研究や技術相談を通じて県内の企業等の抱える諸課題の解決に取り組んできました。

また、平成18年度からは、学生の積極的な地域社会への参画を促すために、地域社会の抱える様々な課題を学生の研究テーマとして募集してきました。自治体や企業等の抱える様々な課題を、指導教員の下、斬新な学生の視点から研究することにより、新たな展開が期待されます。

応募いただいた課題について、担当学生を指導する学内の研究者を募集し、原則として学生の卒業論文研究や修士論文研究などとして進めることを予定しています。応募者に金銭的な負担は一切ありませんので、お気軽に御相談ください。

●募集研究分野:分野は問いません。

●募集対象:県内の自治体、民間企業、NPO等

●応募方法:

別紙の申請書に記入の上、下記連絡先に郵送、FAX、E-mailいずれかの方法で申し込んでください。

●研究期間:2023年5月中旬予定から2024年2月末まで

|

| 助成金額 |

岩手大学が負担します。(1件15万円×35件程度)

※令和5年度予算の状況に応じて、採択件数が少なくなる場合があります。

※大学が経費を全額負担するため、当該研究テーマから知的財産が発生した場合は、原則的に全て岩手大学に帰属するものとなります。(詳細については、御相談させていただきます。)

|

| 申込期限 |

2023年3月3日(金)

|

| お問合せ |

岩手大学研究支援・産学連携センター(担当:今井、鈴木)

|

| URL | https://www.ccrd.iwate-u.ac.jp/news/5970/ |

| 名称 |

大塚商会ハートフル基金 公募助成

|

|---|---|

| 内容 |

「大塚商会ハートフル基金」制度は、2003年に誕生した社員と会社のマッチングギフト制度です。加入者の給与から毎月100円を積み立て、同額を会社が上乗せして基金とし、支援のテーマを決めて助成を行っています。

支援を希望される団体の皆様は、募集要項をご確認のうえでご応募ください。

●対象となる事業:

・災害被災地の環境整備、被災によって生じた問題の解決を目指す事業

・地域を巻き込んだ防災事業

※行政から委託・補助・助成を受けている事業は対象となりません。

●対象となる団体:

以下の(1)~(4)の全てを満たしている団体が対象です。

(1)募集地域

以下のいずれかの都道府県に所在し、活動する団体

北海道・宮城県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県・福岡県

(2)活動人数・活動年数・法人格

4名以上のメンバーが活動する非営利団体であり、活動年数が3年以上あること。法人格の有無は問いません。一般社団法人については非営利型のみ対象となります。学生のサークルは対象外です。

(3)情報発信

インターネットを使用して活動内容を積極的に発信している団体。

(4)推薦者

団体の活動を理解しており、かつ利害関係のない方による推薦がある団体。社会福祉協議会・ボランティアセンター・行政等の職員(これらに限りません)などに依頼してください。当社の社員でも構いません。単なる「推薦します」といった言葉だけでなく、推薦する理由がわかるコメントを依頼してください。

|

| 助成金額 |

1団体30万円(総額300万円を予定)

※支援決定後全額を一括でお支払いします。

|

| 申込期限 | 2023年2月28日(火)※当日消印有効 |

| お問合せ |

株式会社大塚商会 社長室内 ハートフル基金事務局

|

| URL | https://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/csr/news/2023/230120.html |

| 名称 |

塩沼亮潤 大阿闍梨基金

|

|---|---|

| 内容 |

最難関の荒行、大峯千日回峰を満行し、さらに生死をかけた四無行をも満行された塩沼亮潤大阿闍梨は、行の最中の日誌に「普段私たちはいかに幸せでしょう、ご飯も食べることができない人が世界にどれほどいるでしょう。」と記されています。

世の中には、貧しさ、家庭の事情、災害など自分自身では選び取れない運命の中で、厳しい暮らしを余儀なくされている子どもや人々が現実に存在しています。そうした一人ひとりにも、夢があるはずです。その人生を下支えする助けとするために、塩沼亮潤大阿闍梨の寄付によって「塩沼亮潤 大阿闍梨基金~ともに寄り添うプラットフォーム」が創設されました。

さらに、この大阿闍梨のお志に共鳴・共感いただいた皆さんからの寄付「共感寄付」いただき、2022年末には一定規模の基金として積み立てられるに至りました。

つきましては、基金創設の趣旨に沿って、第1回経常助成として、困窮家庭の子どもや生活困窮者の支援を行っている非営利団体に対して助成を行うことといたします。

この基金は、塩沼亮潤大阿闍梨の志を尊重しながら、公益財団法人パブリックリソース財団が責任をもって運用します。

●助成対象:

次のいずれかに該当する事業・活動を行う非営利団体(非営利法人または任意団体)を支援対象とします。

・困窮家庭の子どもを支援する事業・活動 ・生活困窮者(ホームレス、居住困難者)を支援する事業・活動 ※国、地方自治体、宗教法人、任意団体、個人、営利を目的とした株式会社・有限会社・合同会社は除きます。趣旨や活動が政治・宗教・思想・営利などの目的に偏る団体も除きます。 ※非営利の法人とは:特定非営利活動法人、社会福祉法人、公益法人、非営利型一般社団法人、医療法人、学校法人、協同組合などの非営利法人。 ※応募要項に掲げる応募要件を全て満たす団体とします(詳細は応募要項をご覧ください)

●支援対象事業・活動例:

(※あくまでも一例です)

・ひとり親家庭の子どもへの相談・支援・学習支援 ・子ども食堂やフードバンク等を通じた食糧や生活用品等の物資配付 ・虐待を受けた子どもへの相談・心身の回復支援・学習支援 ・雇用喪失やホームレス、居住困難に陥っている人々への支援 など

●助成期間:助成決定時(2023年5月予定)から2024年3月31日までの間

※事業・活動は既に開始されていても結構ですが、助成金を充当できる対象経費は助成決定時以降のものに限ります。 |

| 助成金額 |

1団体あたり50万円まで

※審査委員会の判断等により助成額が変動する場合があります。 |

| 申込期限 |

2023年3月31日(金)※17:00まで

|

| お問合せ |

公益財団法人パブリックリソース財団

|

| URL | https://www.public.or.jp/project/f0168 |

| 名称 |

連合・愛のカンパ地域助成

|

|---|---|

| 内容 |

「自由、平等、公正で平和な世界の実現」に向けた社会貢献活動として取り組むもので、NGO・NPO等の事業・プログラムへの支援、および自然災害などによる被災者に対する救援・支援を目的としています。

毎年およそ1億円のカンパ金が寄せられる「連合・愛のカンパ」をNGO・NPO等の事業・プログラムへと寄付することで、国内外の多くの人々を応援しています。

●対象となる社会貢献活動:

1.大規模災害などの救援・支援活動

2.戦争や紛争による難民救済などの活動

3.人権救済活動

4.地球環境保全活動

5.障がいのある人たちの活動

6.教育・文化などの子どもの健全育成活動

7.医療・福祉関係などの活動

8.地域コミュニティー活動(レクリエーション活動を除く)

9.生活困窮者の自立支援活動

●応募対象:

①連合組合員およびその家族、あるいは連合組合員OB・OGが、運営に参加しているNGO・NPO等の事業・プログラム、または地方連合会が日常的な活動で連携しているNGO・NPO等の事業・プログラムが対象で、各都道府県にある地方連合会(連合の地方組織)の推薦があること。

②株式会社など営利を目的とする団体でないこと。

③対象となる社会貢献活動を実践していること。

④法令遵守していること。

⑤地域や海外ネットワークでの支援体制があるNGO・NPO等で信頼度も高く、安心して助成金や支援物資を託せる団体であること。ただし、社団・財団・社会福祉・医療・学校・宗教の法人ではないこと。

⑥役員に官僚OBが多数を占めていないこと。

⑦公的支援(補助金等)が全体予算の3分の2を占めていないこと。

※ 助成金・事業収益等についての内訳が分かる決算資料等の提出も併せてお願い致します。

⑧団体設立後1年以上の事業(活動)実績があること。ただし、立ち上げにあたり連合組合員が深く関与、または地方連合会が積極的に参画した場合はその限りではない。

⑨申請する団体の代表者が他の団体の代表などを兼ねている場合は、いずれか一つの団体からの申請とする。

⑩助成金が人件費などに充当されていないこと。

⑪過去に連合から助成を受けた場合、その事業(活動)に対する実績と報告書があること。

●助成期間:1年

※ただし必要と判断した場合は通算5年まで可能とします。

|

| 助成金額 |

1件の上限なし

|

| 申込期限 |

2023年3月31日(金)

|

| お問合せ |

日本労働組合総連合会(連合)連帯活動局

「連合・愛のカンパ」地域助成(担当:鈴木・加藤) |

| URL | https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kizuna/campa/2023/chiiki.html |

| 名称 | 連合・愛のカンパ中央助成 |

|---|---|

| 内容 |

「自由、平等、公正で平和な世界の実現」に向けた社会貢献活動として取り組むもので、NGO・NPO等の事業・プログラムへの支援、および自然災害などによる被災者に対する救援・支援を目的としています。

毎年およそ1億円のカンパ金が寄せられる「連合・愛のカンパ」をNGO・NPO等の事業・プログラムへと寄付することで、国内外の多くの人々を応援しています。

●対象となる社会貢献活動:

1.大規模災害などの救援・支援活動

2.戦争や紛争による難民救済などの活動

3.人権救済活動

4.地球環境保全活動

5.障がいのある人たちの活動

6.教育・文化などの子どもの健全育成活動

7.医療・福祉などの活動

8.地域コミュニティー活動(レクリエーション活動を除く)

9.生活困窮者の自立支援活動

●応募対象・資格要件:

②株式会社など営利を目的とする団体でないこと。

③対象となる社会貢献活動を実践していること。

④法令遵守していること。

⑤全国規模や海外ネットワークでの支援体制があるNGO・NPO等で信頼度も高く、安心して助成金や支援物資を託せる団体であること。

⑥役員に官僚OBが多数を占めていないこと。

⑦公的支援(補助金等)が全体予算の3分の2を占めていないこと。

※ 助成金・事業収益等についての内訳が分かる決算資料等の提出も併せてお願い致します。

⑧団体設立後1年以上の事業(活動)実績があること。

⑨助成金が運営費や人件費などに充当されていないこと。

⑩過去に連合から助成を受けた場合、その事業(活動)に対する実績と報告書があること。

●助成期間:1年

※ただし必要と判断した場合は通算5年まで可能とします。

|

| 助成金額 |

1件の上限なし

|

| 申込期限 |

2023年3月31日(金)

|

| お問合せ |

日本労働組合総連合会(連合)連帯活動局

「連合・愛のカンパ」中央助成(担当:鈴木・加藤) |

| URL | https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kizuna/campa/2023/chuo.html |

| 名称 |

中学生向け教材無償提供のご案内

|

|---|---|

| 内容 |

学ぶ意欲と言葉の力を伸ばす中学生向け教材を無償提供いたします!

●助成対象事業:

ベネッセこども基金では経済的困難を抱える子どもの学び支援として学ぶ意欲と言葉の力を伸ばす中学生向け教材を、長期休みに合わせて無償提供しております。

経済的困難を背景として低学力に陥っている中学生の学習支援の課題として ・日常生活や学びの土台となる言葉の力が不足しているために、学びが積みあがらない ・上記の生徒を指導するために適した教材がなく支援方法が分からない というお声を受けて 認定NPO法人キッズドア様と共同で、学ぶ意欲と言葉の力を伸ばす教材『言葉の力アッププログラム』を制作し、全国の非営利で学習支援をされている団体様へ無償提供しております。 これまでに、のべ190団体、約4800冊をご活用いただきました。 中学生向け無料学習支援の団体だけでなく、外国ルーツの子ども支援団体、自主夜間中学、社会的養護施設支援団体、フリースクール、子ども食堂などでご活用いただいています。 マンガや音声を使った手法は学びになかなか向かえない子どもたちとコミュニケーションがとりやすいという支援者の方からのお声もいただいています。 現在春休みに向けた無償提供の予約を受けて受けております。

2度目、3度目のお申し込みも歓迎しております。

また、当財団サイトで

・言葉の力の向上に着目した背景 ・日常生活に欠かせない、聞く力を伸ばすには ・マンガで語彙を増やす仕掛け など、現場経験が豊富な認定NPO法人キッズドアの松見さんと草野さんに伺った、 教材制作の背景&教材の工夫点のコラムも公開しています。 https://blog.benesse.ne.jp/kodomokikin/activity/performance/2023/02131917.html ぜひご覧いただき、教材活用をご検討ください。 シェアも大歓迎です。 |

| 無償提供 |

教材(冊子・データ)は3月13日までにお届けいたします。

|

| 申込期限 | 2023年3月3日(金) |

| お問合せ | 公益財団法人ベネッセこども基金 言葉の力アップブック窓口 |

| URL | https://mw3z3.hp.peraichi.com/kotoba_powerup |

| 名称 |

第35回 NHK厚生文化事業団 地域福祉を支援する「わかば基金」

|

|---|---|

| 内容 |

「わかば基金」は、地域に根ざした福祉活動を展開しているNPOやボランティアグループが、

活動の幅を広げるための支援をしています。 福祉にとって厳しい時代だからこそ、「わかば基金」は地域に芽吹いた活動をもっと応援していきます。 次の3つの方法で、活動を応援します。多くのグループからの申し込みをお待ちしています。

●支援対象:

・地域に根ざした福祉活動を行っているグループ

・任意のボランティアグループまたはNPO法人

●支援内容:

1.支援金部門

・国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、この支援金でより活動を広げる

2.災害復興支援部門 ・東日本大震災以降に激甚災害指定を受けた災害の被災地域に活動拠点があり、福祉活動を通して、その地域の復旧・復興をすすめる ・被災地に必要な新たな福祉事業を展開 3.PC・モバイル端末購入支援部門 ・パソコンを利用して地域で活発な福祉活動に取り組んでおり、台数を増やすことで、より高齢者や障害者に役立ち、活動の充実を図る ※なお、1つのグループからの複数部門への申請は受け付けませんのでご注意ください。 |

| 助成金額 |

1.支援金部門:1グループにつき、最高100万円(15~20グループほど)

2.災害復興支援部門:1グループにつき、最高100万円(1~5グループほど)

3.PC・モバイル端末購入支援部門:1グループにつき、最高10万円補助(30グループほど)

|

| 申込期限 |

2023年3月29日(水)※必着/郵送のみ受付

|

| お問合せ |

社会福祉法人NHK厚生文化事業団「わかば基金」係

|

| URL | https://www.npwo.or.jp/info/27271 |

いわて生協協同組合様主催の防災・減災講演会のご案内です。

================================================

東日本大震災を忘れない、防災・減災学習会

================================================

いわて生協では変化する被災地の要望に寄り添い、東日本大震災被災地での支援活動を継続しています。震災からまもなく12年、震災を忘れずに今後の災害への備えをする方を増やすために、「東日本大震災を忘れない、防災・減災学習会」を開催します。講師の岡本さん、佐藤さんは、陸前高田市で津波の到達点に桜を植樹し、後世の人たちに震災の教訓を語り継ぐ活動をしています。岡本さんから桜ライン311植樹活動の報告、佐藤さんから防災士として災害への備えについてお話しいただきます。多くの方の参加をお待ちしています。

●日時:2023年3月9日(木)10:30~12:00(開場10:20)※全席自由席

●会場:北上市さくらホール 小ホール

●定員:60人 ※定員になり次第締め切り

●参加費:200円(当日集めます)

●内容:

・講演①「桜で伝える津波到達地点」

【岡本翔馬さん プロフィール】

陸前高田市出身。東日本大震災以降にUターン。団体創設メンバーの1人。代表理事として事業の継続と拡大に奮闘しながら、全国各地での講演活動を実施。

2016年3月 防災士免許取得

2018年8月 準認定ファンドレイザー取得

・講演②「東日本大震災、被災して困ったことと備えておけばよかったこと」

【佐藤一男さん プロフィール】

2011年3月 東日本大震災で被災

2011年5月 米崎小学校仮設住宅自治会長

2011年10月 桜ライン311立ち上げ 副代表 就任

2014年6月 防災士免許取得

2015年9月 桜ライン311副代表 退任

2019年9月 桜ライン311事務局スタッフとなる

●主催:いわて生活協同組合

◆お申込み先:

いわて生協組合員活動チーム

電話:019-603-8299 / FAX:019-687-1117

Eメール:sn.isoshiki@todock.coop

※メール申込の場合は、①企画名「3月9日生協防災講演会」、②名前、③電話番号を入力ください。

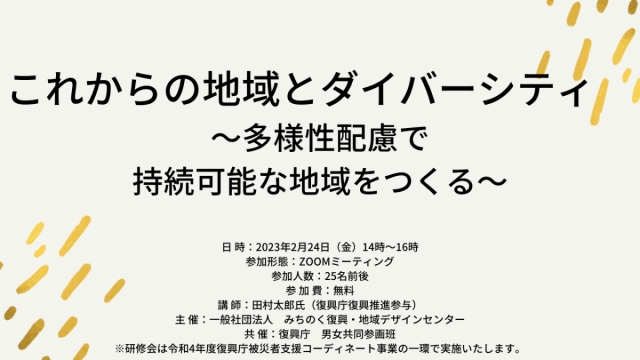

一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター様からの研修会ご案内です。

================================================

研修会:「これからの地域とダイバーシティ ~多様性配慮で持続可能な地域をつくる~」

================================================

◆開催目的

中間支援コーディネーターの皆さんに多様な人々の参画が生み出す効果について理解を深めていただく機会として、マルチステークホルダーエンゲージメントにおける取組と課題設定の考え方について学びます。

◆内容

【講義】これからの地域とダイバーシティ ~多様性配慮で持続可能な地域をつくる~

内容:多様性が生まれる背景や、多様性を踏まえた共生の築き方、多様な人々の参画が生み出す効果および実際の取り組み方としてマルチステークホルダーエンゲージメントについて学ぶ。

コーディネーター自身が被災地で被災者支援に取り組む団体や、地域コミュニティの運営へのコーディネートに活かせる考え方を学ぶ。

【ワーク】グループワークでの議論

被災地で多様な人や団体の参画による課題解決を行う上で、①何が足りていないか・何ができていないか、②どのように補うのか、この2点について意見交換を行う。

◆日時

2023年2月24日(金)14時~16時

◆参加形態

ZOOMミーティング

◆対象

地域のコーディネーター

◆参加人数

25名前後

◆参加費

無料

◆講師

田村太郎氏(復興庁復興推進参与)

◆主催

一般社団法人 みちのく復興・地域デザインセンター

◆共催

復興庁 男女共同参画班

◆次第

14:00 開会の挨拶・研修の趣旨説明

14:05【講義】これからの地域とダイバーシティ ~多様性配慮で持続可能な地域をつくる~

・多様性が生まれる背景

・多様性を踏まえた共生の築き方

・コーディネーターの役割(多セクターで取り組む課題の設定)

・多様な人や団体の参画とマルチステークホルダーエンゲージメント

14:50 休憩

14:55【ワーク】グループワークでの議論

多様な人や団体の参画による課題解決を行う上で、①何が足りていないか・何ができていないか、②足りていない部分をどう補うかについて話し合います。

15:35 グループ感想共有・講評

15:55 閉会挨拶

◆申し込み

下記お申し込みフォームより、2/22(水)17:00 までにお申し込みください。

https://forms.gle/tgTVx19kq5C4cjm46

◆問い合わせ

一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター 担当:太田、浅野

電話:022-797-6708 メール:info@michinoku-design.com

※本研修会は令和4年度復興庁被災者支援コーディネート事業の一環で実施いたします。