2月18日(日)、大船渡市のショッピングセンターサン・リアを会場に「第1回市民活動まつり」が開催されました。主催は大船渡市市民活動支援センターさん。大船渡市内で活動している団体を広く知ってもらうことを目的に開催され、市民と団体、また団体同士の交流の場にもなりました。

サン・リア1階いこいの広場では、

・ステージ発表

・ワークショップ(ブース)

・チラシ・パンフ展示

サン・リア2階わんぱく広場では、

・平成29年度大船渡市市民活動支援事業補助金報告パネル展示

・フードドライブ受付

が行なわれていました。

様々な団体の活動内容がパネルで展示されていて、

ステージ発表では、実際に活動している様子が見られるようになっていました。

市民活動まつりに参加した団体は以下の通りです。(平成29年度大船渡市市民活動支援事業補助金報告パネル展示は覗いています。)

・ボランティア人形劇「おてだま」

・読み聞かせボランティア「こころ」

・音声訳オープンハート

・with you global

・夢ネット大船渡、AMC

・おおふなと男女共同参画「うみねこの会」

・ARTs for HOPE

・劇団OPA

・こそだてシップ

・さんりく・こすもす

・HOME of wisdom

・居場所創造プロジェクト

・大船渡共生まちづくりの会

・カリタス大船渡

・聴こえの会

・きっぴんきっず

・共生地域創造財団

・Kesenよさこいフェスタ

・こもれびの会

・新・三陸自治会館「ば」

・シニアネット・リアス大船渡

・スマイル

・せきれい

・津波伝承館

・手つなぎ

・美杉会大船渡

この市民活動まつりは、地域のショッピングセンターや行政からの協力も得て開催しており、買い物をしながら覗く人や、子どもたち等、NPOや市民活動についてより多くの地域の方々へ知ってもらえた様に感じました。団体同士の交流の場ともなったことも、この取り組みの良いところだと思います。

今回のイベントをきっかけに、大船渡市市民活動支援センターさんが掲げている「市民活動の促進」と「協働推進」が地域に広がることを期待し、いわて連携復興センターとしてもそのお手伝いが出来ればと思っています。

2月11日栃ヶ沢災害公営住宅集会所(陸前高田市)にて、岩手県大型災害公営住宅自治会交流会が開催されました。この交流会は、岩手大学三陸復興・地域創生推進協機構 地域コミュニティ推進班の主催により開催されたもので、いわて連携復興センターは、当日のファシリテーターとして協力させて頂きました。

県営と市営での運営の仕方の違いや大型災害公営住宅特有の課題感等がありますが、

岩手県においては、100戸超えの大型災害公営住宅は各市町村に1~2棟しかなく、

似たような課題を共有できる相手が近くにいないという状況があります。

まずは100戸以上の大型災害公営住宅の自治会同士が交流出来る機会を創出し、他市町村を超えた県営同士・市営同士、大型同士ならではの課題感を共有出来る場として、今回の交流会が開催されました。

参加者は、

山田:中央団地自治会(町営)、

大槌:屋敷前アパート自治会(県営)、

釜石:平田災害公営住宅自治会(県営)、上中島2期復興住宅自治会(市営)、

大船渡:みどり町アパート自治会(県営)、

陸前高田:中田団地自治会(市営)、下和野団地自治会(市営)、栃ヶ沢アパート自治会(県営)

の皆さんと、各市町の行政や県市町社協の方など。

70名を超える方が参加されました。

グループごとに自己紹介をし、話題を決めて話し合いをしていきました。

役員の担い手の確保や共益費の集金について、独居高齢者への支援、自治会活動への参加率の低さ等が話題に上がり、それぞれの団地での取り組みを共有し、解決に向けたアイディアが出されました。

参加者からは、入居者の高齢化は孤独死などの様々な問題とも結びつくが、「住民一人ひとりの状況を把握しにくい大型団地ではより一層深刻」という声に共感したところや、県営ならではの『管理人の配置』と『共益費の集金』についても、管理人が配置されていない町営・市営の自治会役員からの「みんなで使うところだから、みんなで出すのは当たり前だと思っている」という声からヒントを得たというところもありました。

閉会時には、参加者から「今後も継続的に開催してほしい」という声があがり、賛同する方も多く見受けられました。

いわて連携復興センターとしても、今後も継続開催に向けたサポートが出来ればと思っております。

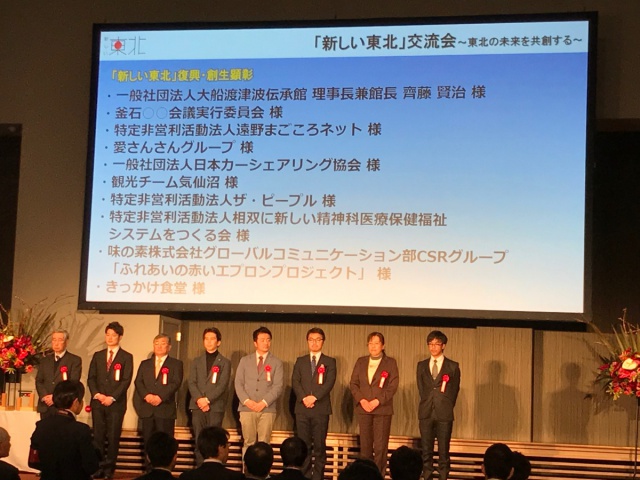

2月18日(日)、仙台市の仙台国際センターで開催された、「新しい東北」交流会~東北の未来を共創する~(主催:「新しい東北」官民連携推進協議会(事務局:復興庁))に参加しました。いわて連携復興センターは、分科会「被災地におけるコミュニティ形成のいま、これから -市民協働を通してー」の運営に参画させていただきました。

主会場では、「東北の未来を共創する」をテーマに、自治体、企業、NPOなどのさまざまな団体が、地域が抱えている課題にどのように向き合い、どのような展望を描いて取り組みを行っているのか、最前線で活躍している者の発表や議論を通じて、東北でのこれからの連携・協働や地域づくりについて考えるものとなりました。また、「『新しい東北』復興・創生顕彰」および「企業による復興事業事例」の顕彰式なども行われました。

分科会「被災地におけるコミュニティ形成のいま、これから -市民協働を通してー」では、岩手・宮城・福島より、被災者支援の中で見えてきたコミュニティの課題や今後求められる取り組みについて、事例をもとに情報提供いただきました。

岩手県釜石市からは、釜援隊 釜石リージョナルコーディネーター協議会 二宮氏より、

「放課後子供教室の運営により、居場所確保、地域活動への参加のきっかけ、生きがいを持てる環境づくり」を持てた事例の紹介や、「失敗から学ぶことを大事にする」といったお話がなされ、最終的には、活動を地域の人にお渡しすることを考えていると締められました。

宮城県南三陸町の保健福祉課 被災者支援係 係長 及川氏からは、支援員の中でも滞在型支援員として、地域の高齢者に役目を持ってもらったことや、ハード面で、福祉やコミュニティに配慮した設計を検討し建設したという事例の紹介や高齢者生活支援施設 地域ささえあいモールの建設の予定のお話がされました。

福島県からは、みんぷく チーフスーパーバイザー内野氏より、復興公営住宅 原発からの避難者向けにて、コミュニティ形成支援をする集団支援の説明と、福島県ならではの課題、被災地から遠く離れたところに建設されていることや、あいまいな喪失、様々な流説があるなどのお話がなされました。「今後、住民の自主性を尊重、地元と共生する環境づくり」が重要であると締めくくられました。

分科会のコーディネーターを担われた東北学院大学特任教授の本間氏からは、「支援員にみられる市民的専門性」、「震災によって社会関係資本の再発見がされた」、「コミュニティ形成は自然には出来ない(自立と放任とは異なる、行政の役目)」と3つのまとめがありました。

今回の参加を通じて、県域を越えたコミュニティ支援の現状や課題、今後の方策について具体的に知ることができました。

今後もいわて連携復興センターではこうした交流会に参加・協力し、スキルアップを図るとともに、幅広い分野の方に復興に関心を持っていただけるよう発信していきたいと思います。

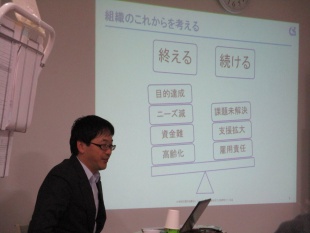

12月14日(木)『学ぼう会 ~出口戦略~』に参加しました。

みんなと一緒に学ぼう会(通称:学ぼう会)とは、大船渡市市民活動支援センターさん主催の講座で、

大船渡市近辺のNPO団体や市民活動に取り組みたいと思っている方向けに月1度開催されているものです。

今回の学ぼう会は、私共 いわて連携復興センターと、NPO法人ジャパン・プラットフォームさんも企画段階から協力させて頂きました。

NPOが活動を展開していく中で状況の変化に応じた組織の変化が求められる場面があります。

次なる事業に向けた「継続」、合理化と深化を実現する「合併」、地域課題解決の発展につながる「解散」など、さまざまなかたちが存在しますが、今回は主に「解散」に焦点を当てた説明を、講師のNPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 代表理事の関口宏聡氏よりご説明いただきました。

NPO法人はお金をかけずに設立することが出来ますが、

解散を選択する場合には、一定のコストと事務手続きや職員の再就職についてのサポートなど、

手間も多くかかります。

また、地域課題の消滅による目的達成での解散もあれば、資金調達がうまくいかず断念したことでの解散等、様々な理由があります。

今回の講座を受け、いくつかのポイントがあります。

・財政面でも精神面でも、体力のあるうちに「解散するか」について検討しておく必要があること。

・大切なことは、団体が存続することではなく、事業やサービスが残ること。

・「認証取り消し」は、NPO法の制度全体への不信感につながること。

「解散」と聞くと一見ネガティブなものと捉えてしまいがちですが、

NPOを設立する段階で、一度団体としてのゴール設定やその後の状態を検討する必要があると感じました。

今回の企画は、地域からの声をもとに企画させて頂きました。

いわて連携復興センターは、今後も地域に即した研修等を企画・提供していきたいと思います。

11月8日、山田町織笠地区にある山田高校にて、「未来パスポート」が実施されました。

これは、盛岡市を拠点に活動するNPO法人未来図書館さんが主催するキャリア教育支援事業で、

「夢や希望を育むことが難しい社会の中で、高校生には多様な生き方、価値観を持つ社会人と

直接触れ合い、自らの未来(将来の仕事や生き方)を描く動機づけとして、

また協力くださる大人にはご自身の生き方をふりかえられる貴重な機会」として、

山田高校の生徒さんたちの将来の仕事や生き方を考えるプログラムとして実施されたものです。

いわて連携復興センターは、昨年に引き続き、復興庁被災者支援コーディネート事業の一環として、

地域でご活躍されている社会人の紹介などコーディネートさせていただきました。

今回のテーマは「社会人になる前の心構え」と「失敗体験」でした。

テーマに沿って、高校生の皆さんと講師の方々とで積極的な交流が生まれていました。

※ 未来図書館さんの最新情報などは、こちらから↓

HP http://www.miraitoshokan.com/

FB https://www.facebook.com/未来図書館-1619874018296083/

プログラムには、山田町社会福祉協議会や山田町役場などから講師7人が参加され、

それぞれの仕事の内容や社会人になる前の心構えについて、

高校生に対してフリートーク形式で交わされ、山田高校の生徒さんたちは働くことへのイメージを

膨らませていました。

山田高校からは、2年生32名が参加されました。

学校側からのご要望に沿い、身近な山田町で仕事をしている大人(センパイ)に集まっていただき、

その人生や想いに触れることにより、より具体的な自分の将来を考えるきっかけになったと思います。

【プログラムの様子】

山田町でうどん屋を構える川村さん

日本の食料自給率や1次産業の重要性のお話を交えつつも、会話の絶えないブース。

地域スーパーびはんの椎屋さん

「嫌いな仕事は長続きしない。やりがいがあるかどうかしっかり考えるべき。」と、ご自身の経験を交えアドバイス。

看護師を目指している生徒の一人からは、「幸せになるための福祉の仕事に関心を強くしました。

言葉遣いや挨拶をきちんとすること、コミュニケーションの大切さを理解しました」との感想がありました。

※ 過去記事

昨年実施 かだる http://www.ifc.jp/news/community/entry-1987.html/

昨年実施 未来パスポート http://www.ifc.jp/news/workshop1/entry-1996.html/

昨年実施 わくわくタイムマシーン http://www.ifc.jp/news/workshop2/entry-2023.html/

いわて連携復興センターは、昨年に引き続き、復興庁被災者支援コーディネート事業の一環として、

地域でご活躍されている社会人の紹介等、未来図書館さんへコーディネートさせていただきました。

平成29年9月22日~23日にて、MPO法人みやっこベース主催の『地元修学旅行2017秋』が開催されました。

NPO法人みやっこベースは、平成23年3月11日に起きた東日本大震災を機に若者が主体的に社会参画することができる宮古を目指し、子ども・若者の成長の場作り、若者が参画しやすい社会環境作りに取り組んでいるNPOです。

今回は、岩手県沿岸広域振興局、特定非営利活動法人いわて連携復興センター、株式会社岩手県北観光とともに共催の形での開催となりました。

これまで物資支援やボランティア派遣などの被災地支援に取り組んできたKDDI株式会社が、震災から6年が経ち、東日本大震災復興支援および地域活性化支援の一環として、震災以降の人口減少、特に若い世代の減少を被災地の重要課題と捉え、本取り組みに共催頂きました。

この取り組みは、岩手県を皮切りに宮城・福島でも実施します。この岩手での取り組みの協働NPOが特定非営利活動法人みやっこベースです。

※いわて連携復興センターは、このみやっこベースさんとKDDIさんを

「平成29年度復興庁被災者支援コーディネート事業」の一環としてマッチングサポートさせていただきました。

2015年度から実施している『地元修学旅行』では、地元(宮古市)の企業や自然、観光地での体験を交えながら修学旅行形式でめぐり、地元の良さ・仲間との繋がりを体感することで、地元就職やUターンなど宮古での定住を志す人財の増加を図ることを目的としています。

この地元修学旅行にて、auタブレットを利用して、見学先で発見した宮古市の魅力を参加者が作成するPR動画作りをKDDI様にサポートして頂きました。

地元修学旅行の訪問先を学生自らで動画撮影&編集し、学生ならではの視点で、魅力や感銘を受けた地元企業や出来事を動画で作成することで、地元が好きになったり、進学や就職に向けての視野が広がることに繋がればと思っております。

当日参加者が作成した動画は、みやっこベースのFacebookに掲載されておりますので、

是非ご覧ください。

■NPO法人みやっこベースFacebook

https://www.facebook.com/miyakkobase/?fref=ts

9月8日金曜日、好天に恵まれたこの日、

「さとに来たらええやん」の映画上映会&アフタートークに参加してきました。

当日は、釜石市内外から合わせて、106名が集まりました。

「映画概要」は下記のとおりです。

大阪市西成区釜ヶ崎。“日雇い労働者の街”と呼ばれてきたこの地で38年にわたり活動を続ける「こどもの里」。

“さと”と呼ばれるこの場所では0歳からおおむね20歳までの子どもを、障がいの有無や国籍の区別なく無料で受け入れる。

地域の児童館として学校帰りに遊びに来る子や一時的に宿泊する子、様々な事情から親元を離れている子だけでなく、子どもの親たちも休息できる場として、それぞれの家庭の事情に寄り添いながら、貴重な地域の集い場として在り続けている。

本作では「こどもの里」を舞台に、時に悩み、立ち止まりながらも力強く成長していく子どもたちと、彼らを支える職員たちに密着し、子どもたちの心の揺れ動きを見つめながら、子どもも大人も抱えている「しんどさ」と格闘する人々の切実な姿を描き出いている。

お客様たちは、純粋に映画を楽しんでいるだけでなく、

その中に深く考察できる部分を感じ取っていらっしゃいました。

また、映画上映後の、アフタートークでは、

大槌町で子供食堂を開催している、ワーカーズコープ大槌東梅さんと、

岩手県男女共同参画サポーターの村上さんより、

「子育て世代をさせるために 地域の協力が必要」という実体験からのお話や、

「釜石には子供食堂のようなカテゴリーは無いので、やってみてはいかがでしょうか」との投げかけがありました。

また、震災後の子供の居場所などは、最初は、食べ物配布の場であり避難所であったが、

時間経過とともに、その機能は学習支援の場へと自然に移り変わり、

また時間経過によって更に新たな形に変わりつつあるという現状報告などもありました。

素晴らしい内容に、お客さんたちは、誰一人席を離れることなく、最後まで映画を観ていらっしゃいました。

映画上映会後に記入いただいたアンケートでは、子ども居場所だけに留まらず、地域の課題や、子育てや貧困、

不登校や待機児童問題等様々な視点からの感想があったとのことです。

こうした機会をきっかけに、支援の輪が少しでも広がることにつながればと感じました。

8月26日に平成29年度総合防災訓練に参加しました。これは、毎年岩手県が開催しているもので、毎回各市町村での持ち回り開催で今回は盛岡市での開催となりました(主催:岩手県、盛岡市等)。訓練参加者は100弱の機関と約1万人にのぼる大規模なもので、県内数か所で同時に開催されます。

いわて連携復興センターは、その中でも、盛岡市社会福祉協議会さんが主催する、災害VC(ボランティアセンター)設置運営訓練に、岩手県社協さんのお声がけで参加させて頂きました。昨年の台風10号による豪雨災害において、内陸を拠点にする復興支援団体で、先行的にいわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)を立ち上げました。東日本大震災での教訓から、行政だけ、社協だけ、NPOだけではなく、それぞれが得意領域や、資源を生かして活動していく事を目指し設立されたネットワーク体です。ここでの経験もあり、今後の為にと参加させて頂きました。

今回は災害VCのノウハウのある、NPO法人遠野まごころネットさんや、これまでの災害VCでの経験のある県内市町村社協さんのメンバーなどが、ボランティア役として参加しました。盛岡市社協さんは毎年訓練されているという事もあり、スムーズな運営でした。また、地元の高校生もボランティア役として参加するなど、地域への波及効果も大きいと感じました。今後もNPOができる役割の中で、こうした訓練などにも積極的に関わらせて頂ければと思います。

7月26日 いわて連携復興センター会議室にて、『第23回 内陸避難者支援ネットワーク会議』

を開催しました。

当日は、内陸避難者を支援する団体や機関等15名が参加しました。

会議前段では、国立大学法人岩手大学 三陸復興・地域創生推進機構地域コミュニティ再建支援班 特任研究員 船戸義和 氏より、『沿岸でのコミュニティ形成支援の取り組み』について情報提供頂きました。

今後、岩手県内陸部にも災害公営住宅が12市町村(291戸)建設されるのに伴い、内陸避難者支援を行っている機関・団体が、コミュニティ形成支援についての課題の共有と、

沿岸での取り組みを参考に、今後の見通しを、参加者がイメージ(もしくは自分事化)出来る機会になったと思います。

船戸氏からの情報提供後の質疑応答では、活発な意見交換がなされました。

その一つに「いつから何を始めればいいか」という質問に対しては、「地域の情報は違えど、まずは、支援者間で集まり、お互いの役割を確認・共有して、方向性を認識合わせすることが大切」とのお話がありました。

今後も定期的に会議を開催し、地域を超えた支援者間の情報共有の場を創出してきたいと思います。

7月14日(金)にサンセール盛岡で開催された「地域おこし協力隊・復興支援等研修会」に参加してきました。

この研修会は、地域おこし協力隊や復興支援員等、地方に移住し地域コミュニティ活動を行なう方々が、地域と連携した活動を行うための事例を学ぶものであり、また、受入側の団体・市町村等においては受け入れ・サポート体制について考える場となりました。

復興支援員や地域おこし協力隊、集落支援員などの人材育成や地域サポート人ネットワーク全国協議会の設立にご尽力された稲垣文彦氏(公益社団法人中越災安全推進機構)より、にいがたイナカレッジの事例を基に「地域おこし協力隊・復興支援員と地域のマッチングのために」というテーマで講演がありました。

続いて、花巻市と雫石町の地域おこし協力隊からの活動事例の発表を受け、

現役のいわて復興応援隊やOBの方を交えたパネルディスカッションがありました。

着任前と着任後で感じたギャップや地域の受け入れ体制など、活動を通じて気づいたことや考えていることなどが話されました。

岩手県内各地から地域おこし協力隊や復興支援員の方々、受入自治体職員の方々など多くの参加がありました。受入サポート体制の構築には、ネットワークづくりや導入目的を明確にすること、自治体間の連携が必要であるとの事でしたが、いわて連携復興センターとしても、地域を超えた広域の連携やネットワークを活かした地域活動をサポートしていきたいと思います。

6月16日(金)に盛岡市のアイーナにて開催された「准認定ファンドレイザー必修研修」に参加しました。

*開催概要はこちら→http://www.ifc.jp/news/notice/entry-2064.html

「ファンドレイザー」は、NPOや公益法人のファンドレイジングの底上げに寄与することはもちろんのこと、ファンドレイジングのプロセスを通じて、支援者一人ひとりが社会課題解決に参加し、達成感を生み出すことを目的としています。

今回の「准認定ファンドレイザー必修研修」では、ファンドレイジングの知識を体系的にまとめたテキストを用いて、 組織の成長戦略、寄付・会費・助成金を得るための戦略や基本スキル等を学びました。

前半では、浅井 美絵氏(認定ファンドレイザー/トレーナー)よりファンドレイジングの概論とファンドレイジング実践の体系と基盤(戦略的考え方、共感メッセージ力の強化等)についてお話し頂き、

中盤では、脇坂 誠也氏(NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長/准認定ファンドレイザー)よりNPO等の税制の概要やNPO会計について、

後半では、山崎 庸貴氏より(一般社団法人ふくしま連携復興センター 理事、特定非営利活動法人みんぷく/認定ファンドレイザー/東北チャプター共同代表)ファンドレイジングの個別スキルとして寄付・会員・助成金・補助金などのメニューについて、中でも様々寄付プログラムについてのお話しや重要なキーワードの整理を説明頂きました。

被災地の課題解決を担うNPO等は、社会的課題を効果的に解決するためにも、今後、戦略的にファンドレイジングをしていくことが必要になってきます。

その過程の一つに準認定ファンドレイザーまたは認定ファンドレイザー資格試験の受験があります。

この機会にファンドレイジングの体系的な学びの場として、是非ご活用ください。

【第12回准認定ファンドレイザー試験】

日時:2017年12月3日(日)

着席時間:13時20分

開始時間:13時30分

試験時間:60分

(※試験終了後、解答用紙の回収などがありますので、会場からの退出は15:00頃になります。)

試験費用:5400円(税込)

東京、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪で開催

申込:2017年10月3日~11月6日(試験申込の為のマイページ登録は11月2日まで)

いわて連携復興センターでは、今回の学びを踏まえて、引き続きNPOによる持続的な復興支援のために必要なお手伝いをさせていただきます。

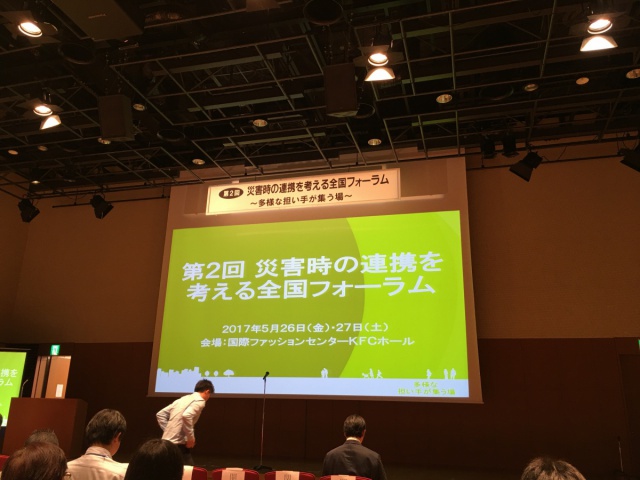

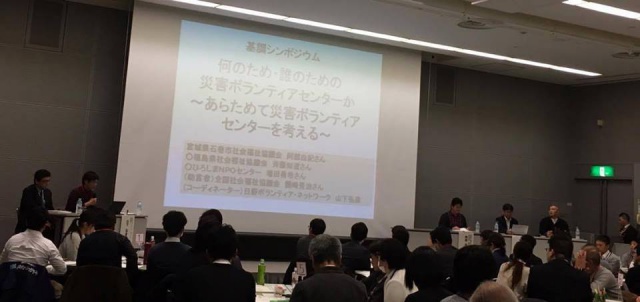

5月26日(金)・27日(土)、国際ファッションセンター(東京都墨田区)にて「第2回災害時の連携を考える全国フォーラム」が開催されました。こちらは、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)主催によるもので、第2回目となる今回は2日間を通じ500名以上の参加者が集まりました。

2016年も各地で地震や水害などにより、多くの被害がもたらされた一方で、被災者支援を行う団体が増え、災害に備える取り組みが各地で始まっています。こうした防災・減災は行政、企業、NPOなど各セクターで進められていますが、これらの組織がお互いを理解する機会は限られています。災害時に様々な支援者の力が最大限発揮され、被災地域の実情にあった活動が行われるために、官と民、民と民の連携が必要です。

この全国フォーラムは、災害に備えて平時からの連携を進めるため、「多様な担い手が集う場」となることを目的として開催されました。

2日間のプログラムでは、全体セッションとして、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などの事例をもとにパネルディスカッションが行われました。

また、テーマ別の分科会では10のグループに分かれ、各分野において学びを深めました。分科会2「災害時に機能する都道府県域の支援ネットワークづくり」と、分科会10「官民連携の深化と平時施策への展開」では、幣団体スタッフがパネリスト・発表者として参加させていただきました。

この全国フォーラムを通じ、災害時に力を発揮するため、平時の備えの重要性を改めて理解することができました。今回の学びを活かし、こうした全国のネットワークを拡げ、連携を図っていきたいと思います。

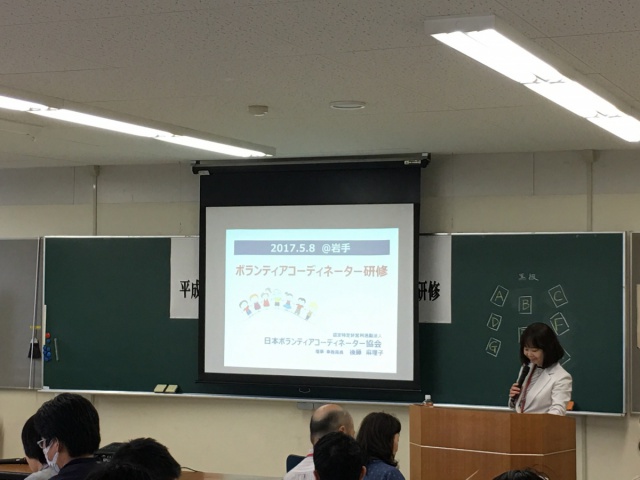

5月8日、国立岩手山青少年交流の家にて「平成29年ボランティアコーディネーター研修」が開催されました。いわて連携復興センターも共催として参画させていただきました。

※開催概要はコチラ(http://www.ifc.jp/news/notice/entry-2054.html)

東日本大震災以降、岩手県内でもボランティア活動が活発に行われています。各団体・地域で行われているボランティア活動がさらに発展していくことを目的とし、ボランティアコーディネーションの基礎的な考え方から、分野ごとの課題の共有、ネットワーキングなど様々なテーマのもとでこの研修は開催されました。

前半では「ボランティアとボランティアコーディネーション概論」と題し、認定NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会事務局長 後藤 麻理子氏よりお話しいただきました。

こちらではボランティアコーディネーターとしての基礎的な考え方、ボランティアコーディネーションの目的と必要性などについて学ぶ機会となりました。

人それぞれボランティア観が違うことや、ボランティアの力が活かされるような環境づくりや活動への意欲が高まるような工夫も大事であること。ボランティアする側と受ける側の双方の思いを汲み取って、

両者がwin-winになるようにコーディネートすることが大切だ、とのお話がありました。

後半では「テーマ別ボランティアコーディネーション」というテーマで3グループに分かれ

ワークを行いました。

(各グループテーマ)

① 地域の助けあい、住民参加の促進

② ボランティアと団体(事業者)の協働—受け入れと活性化

③ 若者の学びと社会とのつながりの機会づくり

参加者間でそれぞれのテーマに沿い、課題出しと解決に向けたアイディア共有が積極的に行われました。

今回の研修を通じ学んだこと、新たに生まれたネットワークを今後の活動に役立てていきたいと思います。

2017年3月25日(土)、26日(日)の2日間、大船渡市市民体育館にて

「三陸復興大同窓会さんりくるっと」が開催されました。

アーティストや地元学生等によるステージイベントの他、各地域・団体のパネル展示がありました。

また、郷土料理や郷土芸能、いざという時に役立つ炊き出し実習など様々体験が出来るようになっていました。

「三陸復興大同窓会さんりくるっと」は、

・三陸地域(大槌・釜石、大船渡・陸前高田・住田、気仙沼・南三陸)の地域を超えた縁

・東日本大震災の復興に携わっていただいた人との縁

・新たに三陸にかかわっていただく人との縁

この3つの縁をつなぎ、三陸地域の未来を担う子どもたちへ伝えていくこと目的としています。

東日本大震災から6年が経過し、また、日本各地で様々な災害が起こっている中で、

改めて「縁」を大切にしようと思うきっかけになりました。

ご支援いただいた方々へ感謝を伝える場、

将来を担う子どもたちへ震災やそれを通じて生まれた様々な方とのご縁を伝える場、

この三陸を通じて、さらにたくさんの人とつながる場になったのではないかと思いました。

いわて連携復興センターは、今後も各団体・各市町村間の連携を強化していきながら、

岩手の復興に向けて活動していきます。

3月18日岩泉町役場 大会議室で開催された「岩泉町民一人ひとりの再建のあり方を考える ~被災地より学ぶ勉強会 ~」に参加しました。

*開催概要はこちら→http://www.ifc.jp/news/10gou/entry-2026.html

この勉強会は、昨年8月の台風10号で甚大な被害を受けた岩泉町で暮らす皆様をはじめ、行政・支援団体、また日頃地域防災に関わっていらっしゃる方々を対象に、各種制度・施策に精通した有識者から、東日本大震災をはじめとした大規模災害における被災者一人一人に寄り添った抜け漏れのない生活再建のあり方を学ぶ機会として開催されました。

当日は、行政や支援者等50名ほどが参加され、講師より、阪神・淡路大震災での事例や、宮城県での現状、そして、現行制度においても対応可能な支援策等の具体例を交えながらお話し頂きました。岩泉町の民生委員や住民の皆様の参加が多く、法律や憲法を柔軟に解釈する考え方や、弁護士に相談することは決してハードルが高いことではないなど、住民の不安や悩みに寄り添った講演となりました。最後に、東日本大震災や台風10号被害へもご尽力いただいている弁護士の吉江氏より、「地域の多様性を認め、一人ひとりにあった支援制度やアウトリーチ型の相談も必要」とのメッセージが述べられました。本日の学びを今後の被災者支援に役立てて頂きたいです。

3月11日、山田町大沢地区TFCやまだ付近で、東日本大震災から6年を迎えるにあたり亡くなった方々を偲び、復興の願いを込め、流し灯籠とペットボトル文字点灯会が開催されました。

主催:山田夢プロジェクト,山田町社会福祉協議会

協賛:ビジネスインやまだ

協力:(株)テ―エフシー、(株)カガヤ、ビジネスインやまだ

この日、16時30分からペットボトル灯籠での文字配置準備が行われました。

始まった当初風が強く、イベントの開催がなされるか心配されましたが、

時間とともに風もやみ、18時頃には、山田町の住民の方々が大勢集まり、ともしびのつどいに参加されました。

今年で5回目となる、ともしびのつどい

山田高校の高校生たちの協力により、描かれた文字は、

「忘れない」

これには2つの意味があるそうで、

1つは「3,11を忘れない」という意味。

もう1つは「受けた支援を忘れない」という意味とのこと。

日が沈み、夕闇になると描かれた文字がはっきりと見えます。

住民の皆様は、それぞれ流し灯籠にメッセージを書いて海に流していらっしゃいました。

一列に並び、海に向かって黙とう。亡くなった方々を敬い、復興への願いを込めていたのだと思います。

震災から6年が経ちましたが、被災地では災害公営住宅の建設の遅れもあり、まだまだ仮設住宅での生活を余儀なくされている方もいらっしゃいます。変化する被災地の声に耳を傾けながらも継続的に被災地の復興支援に取り組む企業様の思いとリソースを地域につないでいきたいと思います。

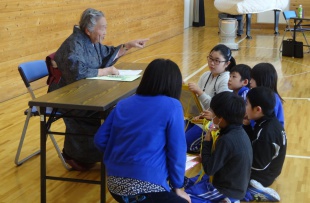

2月27日山田町船越小学校で、盛岡を拠点に活動するNPO法人未来図書館さん主催による「わくわくタイムマシーン」が開催されました。

このプログラムは、「昔の暮らしのお話を地域の方々から伺い、物や人を大切にすることの尊さや昔の人の知恵や工夫を感じ、グループの仲間と協力し合う楽しさと大切さを体験する。自分が毎日を気持ちよく暮らしていくために、物や人、自分の周りについて考えて行く。子供たち一人一人が環境を考えるうえで、大切である広い視野と思いやりの心を育むきっかけとなることを目指す。」として活用されている企画です。

この日のプログラムには、船越小学校の3年生児童25人と先生方が参加されました。

この日の社会人講師の方々は、

災害伝承語り部の佐藤さん、山田町の中村さん、田老さん、昆野さん、

盛岡に住んでいる藤原さんと未来図書館理事長古澤さんの5名でした。

加えて、インターンとして協力に入っている大学生3名と

本プログラム開催のため、尽力下さった山田町議会議員田老さんもお見えになりました。

プログラムは、5つのブースに分かれて、交流20分間×2回の構成で行われました。

講師の方々は、昔の話として、

戦争の話、昔の津波の話、昔の道具の話、友達・同級生の話、子供だった頃の手伝いの話、昔の勉強の話、昔あったが今はなくなったモノの話(お祭り、曳舟、スルメいか、海で泳いだこと)等々、写真を見せながら伝えていました。

講師の中には、子供と同じ目線で話すように床に座り、車座になって話をする方もいらっしゃり、小学生たちは、首に下げた画板に講師の話をメモしながら、熱心に聞いていました。

子供達は皆一様に目をキラキラ輝かせ、見たこともない道具に興味を持ち、

聞いたこともない話に耳を傾け、人生の先輩方と交流をしていました。

船越小学校の先生方もこうした世代間交流の機会が設けられたことは、素晴らしかったと

次回開催を望んでいると、未来図書館担当者にお話していらっしゃいました。

※この事業は、復興庁被災者支援コーディネート事業の一環として行われたものです。

いわて連携復興センターコーディネーターが、未来図書館さんと山田町船越小学校さんとをおつなぎし、また、山田町で活動されている社会人の方々への呼びかけも致しました。

2月17日金曜日、東京国際フォーラムG701会議室にて「第2回岩手NPO×首都圏企業 東京交流会」を開催しました。

こちらは、昨年11月に開催した第1回と同様の目的のもと、いわて連携復興センターが岩手県より「平成28年度 復興支援基盤強化事業」を受託し行わせていただいた事業です。第2回となる今回は、首都圏の企業やNPOなど80名程の方にご参加いただきました。

今回もはじめに〝岩手県で行われたNPOと企業の連携事例紹介〟として、味の素株式会社CSR部 田村 忠氏よりご講演いただきました。被災地のニーズに寄り添い自社の持ち味を活かすこと、長く続けるために地元NPOとの連携が重要となることなど、ノウハウと実績に基づいた事例をご紹介くださいました。

続いて、テーマごと3グループに分かれ、岩手県より参加いただいた各NPOによる被災地の現状と課題、企業と協働したい取り組みに関するプレゼンテーションを行いました。限られた時間でしたが、NPOと首都圏参加者が現地課題を共有する貴重な場となりました。

■岩手から参加するプレゼン団体はこちら→http://www.ifc.jp/news/notice/entry-1984.html

最後に、参加者間による個別相談・交流会を行いました。プレゼンテーションの内容をもとに具体的な協働に対するお話しや、今後の連携に向け積極的な名刺交換が行われました。

計2回にわたり岩手で活動するNPOの現状を知っていただき、今後の連携・協働につなぐ有効な場となったのではないかと感じています。本交流会をきっかけとして、岩手県と首都圏の関係がさらに強化され、東日本大震災からの一日も早い復興へ向かうことを祈念いたします。

2月12日北上市生涯学習センターにて「持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム

『公共交通と福祉、営利と非営利の垣根を越えて 移動について考える~はじめの一歩~』を開催いたしました。

いわて連携復興センターも実行委員会の一員として参画しております。

当日は、県内外の行政・企業・NPOなど、約70名の方にご参加頂きました。

まず、はじめに、公共交通の有識者であるNPO法人いわて地域づくり支援センター常務理事 若菜千穂氏より、「公共交通と福祉のはざまの問題整理」と題して講演頂き、現状の公共交通と交通弱者について参加者の皆さんと理解を深めました。

今後増えることが予想される移動困難ニーズとニーズの多様化に的確に対応しながら、交通弱者の安全で安心な環境を担保していくことが求められています。また、移動を単なる必要最低限の生活を営むための手段だけでなく、“社会参加”という、生活を豊かにするための重要な役目を果たしていることも認識し、地域における望ましい福祉輸送を提供するための方法について、今後、関係者で検討していく必要があるとのことでした。

1月30日に、「第3回災害ボランティアセンター運営研修(岐阜県開催)」に参加してきました。

本研修では、社協と NPO・ボランティアが協働して「災害ボランティアセンター」を運営する視点、多様なニーズへの対応、情報発信のあり方など、被災者支援を進めていくための「運営者」としての力量(意義や考え方)を高めることを目的に開催されました。 (主催:社会福祉法人 全国社会福祉協議会)

≪参加メモ≫

▶災害ボランティア活動を支援するネットワークと人・もの・資金

・多様な関係者が集まって運営する「災害ボランティアセンター」は、災害ごとに異なる被害状況や地域

事情等を踏まえ、地元社協としての平常時からの地域との繋がりやネットワークを活かしつつ、外部から

の多様な NPO やボランティア等とも協働することで、被災者に対する総合相談や柔軟な支援活動が可能となる。

▶多様なニーズに対応する災害ボランティアセンター

・被災者の生活支援やニーズに対応するためには、様々な要因の中で、運営者としては社協だけではなく、

地域組織や NPO 等関係者の得意な部分を活かす総合調整力や「気になる人」や「困りごと」に対して先を

見通して対応する力が必要となる。災害時の与えられた状況の中でそれぞれの得意・不得意を見極め、被災

者支援にどうしたら繋げていけるかを検討しながら進める必要がある。人脈も大事。

▶官民連携が災害時緊急対応を円滑化する

・行政、社協、NPOが災害時それぞれの役割において機能すること、情報共有体制を整えること、事前に信頼関係を構築すること。

災害時における市町村社協の役割の一つとして、「災害ボランティアセンター」を設置することが求められていますが、行政・社協だけでなく、民間団体等も連携しながら、災害発生時のボランティア活動を効率よく推進するために、平時から、災害ボランティアセンターの立ち上げや運営のノウハウを蓄積し、有事の際、どのような⾏動をすべきかについて共通認識を持っておくことが⼀番重要なポイントになります。