復興庁様主催のイベントのご案内です。

10月31日[Fw:東北 Fan Meeting vol.15]

釜石防災モデルを未来へ語り継ぎ届ける

-防災教育を通じた新たなツーリズムづくり・地域づくり-

東日本大震災から1年経った2012年4月、震災によって大きな被害を受けた岩手県釜石市に「三陸ひとつなぎ自然学校」は誕生しました。立ち上げたのは震災当時、巨大な津波が押し寄せた根浜海岸に面する宝来館に勤務し、被災後、清掃活動などのボランティアに取り組んでいた伊藤氏と震災後にUターンして釜石市に戻ってきた柏崎氏のお二人でした。

立ち上げ以降、これまでの活動に加えてボランティアと観光を組み合わせたボランティアツーリズムの開発や、市内の子供たちに自然体験や放課後の遊び場を提供する居場所づくり、仮設商店街や、農業や漁業など一次産業を支援する事業を展開。釜石市において様々なステークホルダーと協働し、地域づくりを進めています。

「復興とは、地域の誇りを取り戻すこと」

「三陸ひとつなぎ自然学校」は、この想いを元に釜石防災モデルを語り伝えるべく体験プログラムやツーリズム開発に取り組み、市内の子どもたちに多様な教育機会を提供しています。

今回のFw:東北Fan Meetingでは、「三陸ひとつなぎ自然学校」が取り組んでいる防災教育プログラムやツーリズムをテーマに、地域の無形資産のコンテンツ化や防災教育の未来について考えます。

[登壇者プロフィール]

一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校 伊藤 聡 氏

震災前は宝来館(旅館業)に所属し、これまでのネットワークを活かしたグリーン・ツーリズムの新たな仕組みづくりや自然を活かした宿業の推進を実践するとともに地域内外、都市部との連携を強化するため活動に取り組む。 震災後はNPO法人ねおすに所属し、主に鵜住居川流域一帯の復興支援活動を続ける。2012年4月に独立、「三陸ひとつなぎ自然学校」を立ち上げ、ボランティアツーリズムから観光復興、地域教育につなげる事業を行っている。

[関連地域] 岩手県釜石市

[参加費]無料

[場所] 3331 Arts Chiyoda

[定員]30名

[主催]復興庁

[日時]2019年10月31日(木) 19:00 - 21:00 まで(18:30 開場)

[こんな方におすすめ!]

・防災教育や体験プログラムに興味のある方

・地域資源を活用したコンテンツづくりに興味のある方

・東北との新しいかかわり方に関心のある方

・その他、本イベントに関心のある方 等

[全体タイムライン]

19:00-19:05 開会メッセージ/趣旨説明

19:05-19:30 インプットトーク

(一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校 代表理事 伊藤 聡氏)

「防災の取り組みや教訓から生まれる新たな価値」

19:30-20:15 テーブルダイアログ

「防災教育・体験プログラムとそこから広がる未来について考える」(仮)

20:15-20:25 登壇者コメント

20:25-20:35 Fw:東北活動紹介

20:35-20:45 閉会メッセージ/集合写真撮影

20:45-21:00 交流タイム

■詳細はこちらから→https://www.fwtohoku.com/event/vol-15/

※「Fw:東北」は「進む」の意味を「フォワード」に置き換えた東北における共創によるプロジェクト全体の愛称です。被災地復興及び地域課題の解決に取り組んでいるNPO、企業、自治体等が、自らの取組を加速・発展させるため、共創の手法を通じて、新たなパートナーとのつながりを創出し、地域社会の課題解決を目指していきます。

※「Fw:東北 Fan Meeting」では、復興庁、「新しい東北」官民連携推進協議会による、「Fw:東北」の取組、プロジェクトをご紹介し、東北で様々なテーマを掲げて行われている活動や、それらに取り組む人々にフォーカスを当て、認知向上や共創の輪を広げる活動として、各種イベントを、東京や東北各地で多数展開(年間23本程度を予定)します。

10月17日(木)、大船渡市防災観光交流センター(おおふなぽーと)にて、卓上型対話支援システム「コミューン」の贈呈式及び公開セミナーを、大船渡地区認知症の人と家族の会様の定例会「つどいの会」の中で執り行いました。

これは、H31年度被災者支援コーディネート事業の一環で、

いわて連携復興センターが、NPO法人おはなしころりん様とNPO法人日本ユニバーサル・サウンドデザイン協会様をおつなぎし、実現したものです。

当日は、コミューン贈呈式、NPO法人日本ユニバーサル・サウンドデザイン協会理事長の中石様によるセミナー「聴覚活用による認知症ケア」、つどいの会恒例のフリートーク、という流れで行いました。

約30名の方々に参加いただき、

・難聴には「伝音性難聴」と「感音性難聴」があること

・伝音性難聴は、大きい声で話すと聴こえる。

・感音性難聴は、言葉としての理解が難しいので、音を大きくするのは逆効果。

・認知症検査で聴覚補助をした患者の48.1%は認知症ではなく、軽度認知症の疑いがあるか正常だった。

・認知症検査の前に耳の状態を把握しなければならない。

など、認知症と難聴について学ぶことが出来ました。

参加者からは、

「聴こえづらい方に対して、よかれと思って大声で話をしていたが、それはかえって相手を委縮させてしまうことになるのだ、ということにハッとさせられました。」

などという具体的な感想が上がりました。

コミューンを寄贈された、NPO法人おはなしころりん理事長の江刺さんは、

「おおふなぽーとを誰もが利用できる、居心地の良い場所にしていきたい。」

と、感謝と意気込みを述べられました。

おおふなぽーとの利用者には、コミューンを無償に貸し出しているとのこと。

大船渡市内外関わらず、たくさんの方が集い、交流が生まれることを期待しています。

私たちいわて連携復興センターは、変化していく被災地の声に耳を傾けながらも、継続的に被災地の復興支援に取り組む企業様・団体様の想いとリソースを地域につないでいきたいと思います。

10月20日(日)に、山田町中央公園にて「ニュースポーツで楽しもう!」が開催されました。これは、山田町心の復興事業・地域コミュニティ形成支援の一環として、やまだわんぴぃすさんが主催されたものです。

遊具に空気を入れたりマットを敷いたり、準備しているそばから「今日はイベントですか?」「これで遊べるんですか?」と、親子の皆さんが興味津々!準備ができたら、早速子ども達が集まってきてくれました!!

※ニュースポーツとは・・・?

技術やルールが簡単で、子どもから高齢者まで「誰でも楽しめるスポーツ」です。キンボールやスポーツチャンバラなど、数百種以上あると言われています。

特に大人気だったのは、サイバーホイールとエアートラックすべり台でした。

子ども達は、何回も何回も繰り返し遊んでいましたよ。

子ども達が楽しそうに遊んでいるのを見守りながら、お母さんやお父さんたちともお話ししました。「こういう遊具で遊ぶ機会がないので、子どもが楽しそう」「台風19号の影響もありなかなか外で遊ばせられなくて、今日は良かった」「山田町の子ども達の運動不足が心配です」「次の開催はいつですか?」という声が寄せられました。

午前中の部が終了する前に、ここでこびりっこ(おやつ)タイム♪

今日のこびりっこは、たい焼きです。たくさん遊んで食べるこびりっこは美味しいね!!

この日はお天気も良かったので、ベンチでお昼を食べる親子の皆さんも多かったです。

午後からは、小学生の子ども達もたくさん遊びに来てくれました。

キンボールやミニテニス、スラックラインで楽しむ子ども達もいましたよ。また、おばあちゃんとお孫さん連れの姿も多くみられました。

爽やかな秋晴れの下、子ども達の元気な声が公園中に響き渡った一日でした!!

今後の「ニュースポーツで楽しもう!」の予定をお知らせします。

11月10日(日)、24日(日) 9時~ 山田町中央公園

皆さん、是非ご参加ください!!

私たちいわて連携復興センターは、今後も地域の団体さんと共に、住民の皆さまのニーズを拾いながら、親子で楽しめるイベントや多世代交流に繋がる様々な機会を応援させていただきます。

10月15日(火)、16日(水)の2日間、「地域円卓会議」を知るセミナーを開催致しました。

沖縄県より、公益財団法人みらいファンド沖縄 副代表理事の平良斗星(たいら とうせい)氏にお越しいただき、花巻市と大槌町にて実施しました。

本セミナーは、沖縄式地域円卓会議の概要についてお話しいただき、会場から質疑応答を受けるという形で進めました。

沖縄式地域円卓会議は、地域で起こっている「困りごと」に立ち向かっている方々が、自ら第一声をあげることから始まります。

多くのシンポジウムのように、成功事例の紹介から始めるのではなく、まずは統計などを元に事実に向き合い、「参加者で共有すること」を大切にしているものです。

また、地域の「困りごと」を単独あるいは2者間で協議するのではなく、3者以上のステークホルダーで意見交換をしていきます。

花巻市会場には、行政、NPO、地域コミュニティなど、様々なセクターの方にご参加いただき、終了時間いっぱいまで質疑応答が続くセミナーとなりました。

翌日は、大槌町にてセミナーを実施しました。中身は、花巻と同じですが、セミナー終了後ワークをおこないました。

ワークでは、同じような活動内容、近隣の地域などに分かれて、「円卓会議を地域で実践するとしたら・・・」という視点で、「タイトルを決める」ワークをおこないました。

まずは、個人でタイトルを考え、グループの中でどのタイトルにするかを議論します。

そのうえで、グループのタイトルが決まったら、一度平良さんにアドバイスをいただきました。平良さんからは、どの部分にフォーカスするのか?より具体的なタイトルにするようにアドバイスをいただき、さらにグループ内でディスカッションを深めました。

ひとつのグループを例に挙げると、「子どもの貧困問題について」をタイトルにしていたグループは「学校に関するお金はどれだけ家庭の不安になっている?」になりました。

なるほど!確かに、このタイトルにすることで貧困問題のどの部分にフォーカスした円卓会議にしたいのか、がより明確になりました。

花巻市と同様に、大槌町でも質問が相次いで、時間いっぱいまで円卓会議を知りたい、自分の地域の課題解決のために取り入れたい、という熱意が伝わるセミナーとなりました。

参加されたみなさん、遠い沖縄県からお越しいただいた平良さん、本当に有難うございました!

本セミナーは、岩手県よりNPO活動交流センター管理運営業務を受託している「いわてソーシャルセクター協議会」が実施しました。

「いわてソーシャルセクター協議会」は、特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21と特定非営利活動法人いわて連携復興センターにより構成しています。

引き続き、地域のニーズに合わせた学びの機会を作っていきたいと思います。

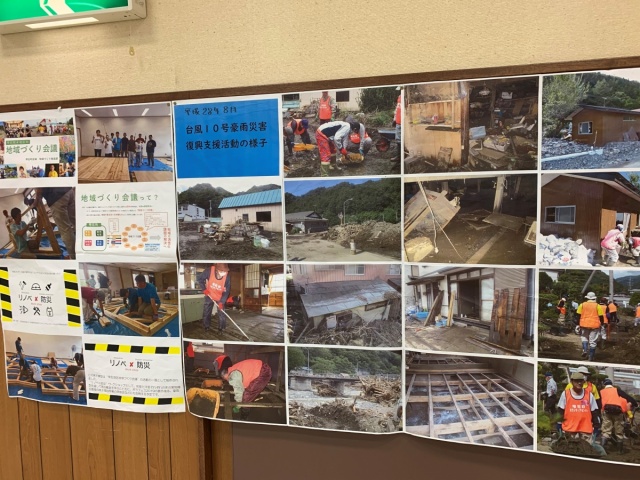

10月19日(土)、雫石町総合福祉センターにて、いわて連携復興センターも参画している

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)主催で「床下浸水した家屋の泥出し等に関する

基礎知識取得研修」を開催しました。

本研修は岩手県、岩手県社会福祉協議会、雫石町社会福祉協議会、雫石地区地域づくり会議のご協力のもと、真如苑SeRV「市民防災・減災活動公募助成」を活用して開催したものです。

台風19号などの災害が続く中ではありますが、県内外から30名のご参加をいただきました。

研修は風組関東 小林 直樹 氏を講師としてお迎えし、浸水家屋の復旧に関する講義と、床下キットを用いて家屋の構造、釘抜や床板はがし等の実技を行いました。

研修参加者の中には、翌日県内の災害ボランティアセンターを通じ現場で作業いただいた方々がいらっしゃったとのことです。

研修での学びを今後に活かすとともに、目の前の被害に対し少しでもお役に立てるよう引き続き活動して参りたいと思います。

9月30日(月)、10月1日(火)の2日間、企業との交流を生むための専門家との交流会「見つめ直そう!協力者・寄付者とのコミュニケーション!」を開催しました。

認定NPO法人難民支援協会(JAR)理事の石井宏明(いしい ひろあき)氏にお越しいただき、盛岡市と宮古市にて実施しました。

JARの動画放映と「あなたの組織にとって寄付者(協力者)とは?」という問いかけから始まったこのセミナーは、石井さんのJARでの経験を基に

・寄付者になるまでのフェーズ

・そのフェーズごとの施策

・資金調達をする目的

などについてお話しいただきました。

特に、メディア発信の事例や、資金調達の事例、フェーズごとの戦略も具体的にお話しいただけたことで、参加者からも

「フェーズの移り変わりによる、寄付への考え方の変化が参考になりました。」

「今後のビジョンや財政確保においてフェーズで示してもらった点で分かりやすかった。」

「企業と関係をつくり継続して付き合っていくためのノウハウを知ることができました。」

というような感想が出ました。

今回のセミナーは、私たちが日ごろ行なっているNPO活動へ協力や寄付を下さる方々、そして新たに出会った方々との関係づくりについて、改めて見つめ直すきっかけになったと思います。それが、持続的な関係性の構築、さらに連携や協働に向けての第一歩になるのだと思いました。

参加されたみなさん、石井さん、ありがとうございました!

本事業は、令和元年度NPO等による復興支援事業として特定非営利活動法人いわて連携復興センターが岩手県から受託し、事業運営を行っています。

いわて未来づくり機構様主催のイベントのご案内です。

令和元年度 第1回いわて復興未来塾の開催について

東日本大震災津波発災からの復興を力強く進めていくためには、復興を担う個人や団体など多様な主体が、復興について幅広く教え合い、学び合うとともに、相互に交流や連携をしながら、復興の推進に生かしていくことが求められています。

このため、岩手県内の産学官の連携組織「いわて未来づくり機構」では、「未来づくり=人づくり」の考え方のもと、今年度1回目の未来塾を開催しますので、是非ご参加ください。

■ 開催日

令和1年11月16日(土曜日)

■ 開催時間

【いわて復興未来塾】14:00~16:30

■ 場所

キャピタルホテル1000 カメリアプラザホール

(岩手県陸前高田市高田町長砂60-1)

※交通案内※ JR大船渡線BRT「高田高校前」駅より徒歩10分

■ 申し込み

・事前申し込みが必要です。

・盛岡⇔陸前高田間の往復無料バスを運行いたします。

・座席の数に限りがございますので、お申込みはお早めにお願いいたします。

・申し込み締切日:令和1年11月1日(金曜日)

■ 定員

130名申込制(先着)

■ 費用

不要

■ 主催

いわて未来づくり機構(事務局:岩手県復興局復興推進課)

内容

いわて復興未来塾(14:00~17:30)

テーマ 「思いを伝え、つなぐ。未来のための伝承・発信」

開会・知事挨拶 14時00分~14時05分

基調講演 14時05分~15時05分

徳山 日出男 氏(政策研究大学院大学客員教授)

パネルディスカッション15時15分~16時30分

[コーディネーター]

菅野 真美恵 氏(FMねまらいんパーソナリティー)

[パネリスト]

山﨑 麻里子 氏(中越メモリアル回廊アンバサダー)

越戸 浩貴 氏(一般社団法人マルゴト陸前高田理事)

佐藤 克美 氏(気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館館長)

[コメンテーター]

徳山 日出男 氏(基調講演者)

詳細・お申込は以下のリンク先をご覧ください。

https://www.pref.iwate.jp/shinsaifukkou/fukkounougoki/event/1023546.html

| 名称 |

Yahoo!基金 2020年度被災地復興調査助成 《※締切延長※》

|

|---|---|

| 内容 |

本年度からは対象とする災害を拡大し、被災地復興調査助成を開始いたします。

「先行事例から学び、実践するコース」「現地ニーズを把握し、実践するコース」の2つのコースを設けます。いずれのコースも対象とする災害は、2011年1月以降に発生し、政府の災害救助法の適用を受けた災害です。

※対象とする災害

2011年1月以降に発生し、政府の災害救助法の適用を受けた災害

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

■1)先行事例から学び、実践するコース

・過去に国内で発災した阪神・淡路大震災、中越地震などの大規模災害からの復興先行地域で活動する団体や行政等へのヒアリング調査

・被災地の復興支援を行うにあたり、解決したい課題やその類似課題について成功事例をもつ国内の団体や研究者等へのヒアリング調査等

■2)現地ニーズを把握し、実践するコース

・申請団体が復興支援活動を行う地域で行う、主として被災住民等へのヒアリングやアンケート調査等

・申請団体が復興支援活動を行う地域の課題や状況を明らかにするなど、復興を促進するために必要と考えられる調査

|

| 助成金額 |

総額2000万円

1)先行事例から学び、実践するコース

1団体への助成上限:200~300万円

助成団体数目安 :3~5団体

2)現地ニーズを把握し、実践するコース

1団体への助成上限:300~500万円

助成団体数目安 :2~3団体

|

| 応募締切 |

|

| 問合せ先 | Yahoo!基金事務局 |

| URL | https://kikin.yahoo.co.jp/support/fukko.html |

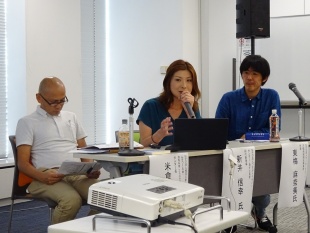

9月27日(金)にいまが分かる会議in名古屋が、10月11日(金)にいまが分かる会議in大阪がそれぞれ開催されました。

開催趣旨、in東京の様子は、こちらからご覧ください。

名古屋の登壇者はこちらです。

・岩手県 東梅麻奈美 氏(NPO法人ワーカーズコープ大槌地域福祉事業所 所長)

・宮城県 新井信幸 氏(NPO法人 つながりデザインセンター・あすと長町 副代表理事)

・福島県 米倉一磨 氏(NPO法人 相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会(相馬広域こころのケアセンターなごみ)センター長)

・名畑 恵 氏(NPO法人まちの縁側育くみ隊 代表理事)

発表後のトークセッションで、コーディネーターの栗田さんから「制度事業で収まれるはずだったところをワーカーズコープねまれやさんがあえて、取り組んでいるのは地域の課題に気づいたから?」という問いかけがありました。東梅さんからは「本来だと、制度事業だけやっていれば、事業としては回っていく。でも、そこから漏れてしまう人、制度の狭間にいる人たちがいることに気づいた。あそこは高齢者が行くところ、障がい者がいくところ、と人や施設を区別するのを避けたかった。誰もが気軽に利用できるところ、施設っぽくない居場所を目指している」というお話が印象的でした。

参加した方からのアンケートでは「ワーカーズコープのいろいろな繋がり方を学べてよかったです」「心から人の幸せを願っておられる姿が心に残りました」「自分たちに何ができるかを考えるきっかけとなりました」などの感想が寄せられました。

第2部は、3県それぞれのテーマでトークセッションをおこないました。

・岩手県:3.11の経験を次世代へ繋ぐ 〜岩手からの恩送り~

岡本 翔馬 氏(認定NPO法人桜ライン311 代表理事)

大原 一哲 氏(愛知県) 第3回三陸&東海防災フェスティバル「伝」実行委員

・宮城県:津波がこどもに与えた影響とこどもを軸とした地域づくり

天澤 寛子 氏(NPO法人 浜わらす)

伊藤 一美 氏(愛知県) NPO法人子ども&まちネット 理事長

・福島県:避難指示解除区域の現状と課題

横山 秀人 氏(一般社団法人 いいたてネットワーク 代表理事)

鈴村 ユカリ 氏(愛知県) アロマハンドトリートメントボランティア

岩手の岡本さんからは、震災後「これだけの被害は出なくて済んだのではないか?守れる命はあったのではないか?」という想いから、津波の到達地点に桜を植える活動、岡本さんからは「防災・減災のハードルの高さ。重要性と遭遇率そのアンバランス。時に主体者目線が強すぎる受け手側の立場で伝えることができるか?」という課題が場に投げかけられました。その後、名古屋で防災フェスティバルをおこない、東北と名古屋を繋ぐ活動をしている大原さんとのトークセッションでは、それぞれの活動からさらに広げていくための仕掛けと事例が紹介されました。

参加した皆さんからのアンケートでは、「伝承というものが、伝え方から受け手がどう受け取るかということまで考え抜いて行う視点が非常に心に残りました」「災害の教訓などを伝えることが難しく、一つの方法で桜を植える。桜より高く避難するということで、石碑より伝えやすくしているなど工夫され、伝えることにポイントを置いていたことが心に残りました」などの感想が寄せられました。

震災後、名古屋からたくさんの方々が東北にボランティアに来てくださいました。また、名古屋へ避難、移住している方々も大勢いらっしゃいます。そんな地だからこそ、この日の会場はとてもあたたかな雰囲気の中、登壇者の方々の発表に真剣に耳を傾けられる姿が非常に印象的でした。ご参加いただいたみなさん、ご登壇いただいた名古屋の皆さんありがとうございました!!

大阪ではこちらのみなさんに登壇いただきました。

第1部

・岩手県 東梅 麻奈美 氏(NPO法人ワーカーズコープ大槌地域福祉事業所 所長)

・宮城県 新井 信幸 氏(NPO法人 つながりデザインセンター・あすと長町 副代表理事)

・福島県 吉田 恵美子 氏(NPO法人 ザ・ピープル 理事長)

・大阪府 永井 美佳 氏(社会福祉法人 大阪ボランティア協会 常務理事・事務局長)

第2部

・岩手県:3.11の経験を次世代へ繋ぐ 〜岩手からの恩送り~

岡本 翔馬 氏 認定NPO法人桜ライン311 代表理事

片山 誠 氏(大阪府) 一般社団法人72時間サバイバル教育協会 代表理事

・宮城県:津波がこどもに与えた影響とこどもを軸とした地域づくり

田中 雅子 氏 NPO法人こども∞(むげん)感ぱにー 代表理事

徳谷 章子 氏(大阪府) NPO法人ハートフレンド 代表

・福島県:避難指示解除区域の現状と課題

山田 司 氏 NPO法人福島県スポーツマネジメント協会 代表

古部 真由美 氏(大阪府) まるっと西日本 代表世話人

各パートで開催地大阪からの登壇者があり、それぞれの取組み紹介や東北3県からの登壇者のみなさんとのディスカッションを行いました。

2つの部を通じて話された中に「自主性を促すこと」と、「平時からの取り組みが緊急時に役立つ」というポイントがありました。復興期間と言われる10年が近づく東北にとって、震災の経験をどのように平時に必要な取組みにしていくかは大きな課題だと感じます。

そして、改めて「現地に来て東北の今を見て欲しい」とのメッセージもありました。

登壇者、そして台風が近づく中ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

いわて連携復興センターは、東日本大震災支援前後区ネットワーク(JCN)の岩手担当として、今後も岩手と全国を繋ぐことを目的に取り組んでまいります。

この度の台風19号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

いわて連携復興センターは、いわてNPO災害支援ネットワークの一員として、

先般の事態に対応しております。

https://www.facebook.com/IDRNPONW/

いわてNPO災害支援ネットワークでは、田野畑村役場、田野畑村社協と連携し、10月17日より田野畑村の災害ボランティアセンターの後方支援活動を行うことといたしました。現地において、災害ボランティアセンターの運営サポート、円滑な支援活動に必要となる各種コーディネート・マッチング等を行う予定です。これに伴い、いわて連携復興センターからは、地域コーディネーターの大向昌彦を現地に派遣します。

田野畑村災害ボランティアセンターの詳細は、下記をご覧下さい。

https://tanohata-shakyo.jp/%e6%9c%aa%e5%88…

田野畑村災害ボランティアセンターでは、活動いただけるボランティアさんを募集しております。

家屋の片付け、清掃、家屋の泥出し、家具の移動、荷物の引越しなどのボランティアを募集します。

◎活動予定日:10月18日(金)~20日(日)、25日(金)~27日(日)

※天候等により、活動できない日もあります。

◎集合時間

午前8時30分から午前9時まで ※活動時間は午前10時から午後3時までとなります。

◎集合場所

島越地区コミュニティセンター(田野畑村松前沢 6-8) ※三陸鉄道「島越駅」前

◎服装・持ち物

汚れてもよい服装(長袖・長ズボン)、厚手のゴム手袋、防塵マスク、長靴、スコップ、自分の昼食、飲み物

◎参加条件

・県内在住の方で、自分の車で現地まで移動できる方。

・自己責任でボランティア活動ができる方。

・ボランティア活動保険に加入をお願いします。お近くの社会福祉協議会で加入手続きが可能です。

・ボランティアは無報酬で、交通費は支給されません。

◎お申し込み・お問い合わせ先

社会福祉法人 田野畑村社会福祉協議会内 田野畑村災害ボランティアセンター

住所:下閉伊郡田野畑村田野畑 120 番地 1 TEL:0194-33-3025(FAX 兼)

詳細は添付のチラシをご覧ください。

【台風19号からの復旧復興に向けた活動支援金のご寄付のお願い】

このたびの台風19号は、記録的な大雨により日本各地に甚大な被害をもたらしました。犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。いわてNPO災害支援ネットワークは、被災された方々が一日も早く安心な暮らしを取り戻すことができるよう、これまでの経験をふまえて可能な限りの力を注いで復旧復興のための支援活動を行う所存です。まずもって、地元の岩手県で大きな被害を受けました田野畑村などの支援に取り組むことといたしました。さらにより大きな被害に見舞われた岩手県外の地域につきましても中長期的な支援活動に当たる決意でおります。つきましては、支援活動を継続的に実施するために必要な活動支援金について、皆様からのご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

なお、支援金の使途はすべて当団体のフェイスブックページ等を通じて開示いたします。

https://www.facebook.com/IDRNPONW/

活動支援金の振込先

岩手銀行 北上駅前支店

普通口座 2041861

いわてNPO災害支援ネットワーク

(イワテエヌピーオーサイガイシエンネットワーク)

台風19号豪雨災害では、複数の都県で甚大な被害が出ていることもあり、県内各所の災害ボランティアセンターでボランティア不足が深刻な問題となっています。どうか皆様のお力をお貸しいただき、被災地域でのボランティア活動にご協力をお願い申し上げます。

この度の台風19号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

岩手県においても沿岸部を中心に大きな被害が出ております。

10月17日現在、岩手県内に下記災害ボランティアセンターが設置されています。

ボランティアに行かれる際には、受け入れ先のホームページ等を十分ご確認ください。

久慈市災害ボランティアセンター

https://www.facebook.com/kuji.saigaivc/

普代村災害ボランティアセンター

https://www.fudaisyakyo.or.jp/%E6%99%……

野田村災害ボランティアセンター(10月20日より)

https://www.nodashakyo.jp/cont2/5.html

岩泉町災害ボランティアセンター

https://www.facebook.com/iwaizumivc/

田野畑村災害ボランティアセンター(10月18日より)

https://tanohata-shakyo.jp/%e6%9c%……

宮古市災害ボランティアセンター

https://www.facebook.com/miyakovc/

山田町災害ボランティアセンター

http://www.yamada-shakyo.or.jp/2019/10/%e5%……

釜石市災害ボランティアセンター

https://kamaishi-shakyo.or.jp/

岩手県社会福祉協議会 -災害関連情報ページ-

https://www.facebook.com/iwateshakyo.saigai.info/

【災害ボランティアに参加する方々にお知らせ】

インターネットからのボランティア保険の加入が可能になりました。全国社会福祉協議会のHPを通じて手続きに進むことができます。災害時に特例適用されるボランティア保険は、社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターを通じて行った活動で生じた事故等に対応する保険です。被災地に赴く前にインターネット若しくは地元の社会福祉協議会で加入手続きを行うことをお勧めします。事前に加入することで被災地に向かう際に生じた事故も補償の対象になります。

https://www.saigaivc.com/insurance/

なお、いわて連携復興センターは、いわてNPO災害支援ネットワークの一員として、先般の事態に対応してまいります。

https://www.facebook.com/IDRNPONW/

NPO法人アットマークリアスNPOサポートセンター様より、下記ご案内です。

<復興の先を見据えて地域の未来を考える>

とうほくNPOフォーラムin陸前高田2019

〇開催趣旨

東日本大震災発災から8 年が過ぎ、被災各地ではハード面の復旧が一定程度進み、目に見える部分では復興が進んでいると言える状況です。

しかし、被災者の生活復興や地域の再生というソフト面におい ては、今尚その道のりは長い、という実感に留まる事もまた現状です。

昨年開催した「とうほく NPO フォーラム」では、「復興の先を見据えて《今、地域のあり方を考える》」 というテーマを設定し、「地域における多様な担い手が、主体性を持ってつながりを生み、住民を巻き込んで未来を創る」というまとめを行いました。

このまとめを受けて、今年は「復興の先を見据えて《今、NPOは何をするべきか》」というテーマを掲げました。NPOだけでなく、市民、企業、行政を含む、地域の多様な担い手の役割についても考える場として、本フォーラムを実施します。

〇開催概要

【開催日】 2019年11月27日(水)13:00~17:30

【会 場】 陸前高田コミュニティホール(岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地3)

【対象者】 岩手、宮城、福島で活動する市民団体、行政、企業

【募集数】 200名(定員になり次第締め切り)

【参加費】 1,500円(資料代)

【後 援】 陸前高田市 岩手県 宮城県 福島県

【協 力】 武田薬品工業株式会社

【主催者】 NPOサポートリンク・フォーラムin気仙沼2019実行委員会

(構成団体)特定非営利活動法人みやこラボ

特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

特定非営利活動法人おおふなと市民活動センター

一般社団法人気仙沼まちづくり支援センター

気仙沼まち大学運営協議会

特定非営利活動法人いしのまきNPOセンター

特定非営利活動法人地星社

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

多賀城市市民活動サポートセンター

南相馬市市民活動サポートセンター

【事務局】 特定非営利活動法人アットマークリアスNPOサポートセンター

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

■プログラム(予定)

【オープニングセッション】

被災地では、復旧期の課題から、復興期における生活再建や地域の持続可能性といった課題へと、取り組むべき課題の変化の局面を迎えました。

震災以前よりも良い地域を創る、というビジョンを絵空事に終わらせず現実のものとするためにはどうすべきか。実際に行動を起こすためには、NPOは何をすべきなのか。

市民の力が行政やまちづくりにうまく活かされる仕組みを実践してきた小田原市の例とともに、今後の地域のあり方を考えましょう。

① 講 演

テーマ:「持続可能な地域の仕組み −NPO に期待される役割とは何か?−」

加藤 憲一 氏 (神奈川県 小田原市長)

②ディスカッション

加藤 憲一 氏(神奈川県 小田原市長)

戸羽 太 氏 (岩手県 陸前高田市長)

鹿野 順一 (特定非営利活動法人アットマークリアス NPO サポートセンター 代表理事)

【分科会】

※ゲスト情報はWEBサイト上で近日公開※

分科会 A:地縁組織と NPO のこれから【関わり方・支え方】

分科会 B:地域における企業との連携【連携の手法・アクション】

分科会 C:地域の作り方【NPOのあり方・仕組み】

分科会 D: 若者の巻き込み方について【主体性・役割】

【クロージング】

★☆参加お申込み 近日受付開始☆★

特設サイト http://rias-iwate.net/tohoku-npo-forum-2019/

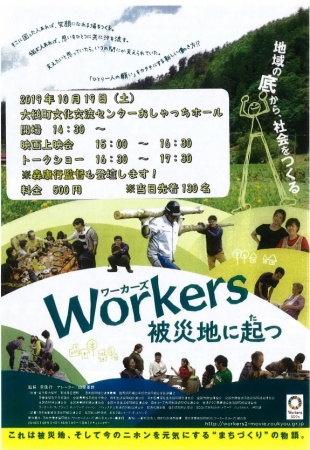

大槌町の「NPO法人ワーカーズコープ大槌地域福祉事務所地域共生ホームねまれや」さんより、

「workers 被災地に起つ」上映会のご案内をいただきました。

皆様お誘いあわせの上、ご参加ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

誰もが不安を抱えるいまだからこそ、

見えてくるものがある。

高度経済成長の終焉から半世紀。

急激な人口減少社会、ますます広がる貧困や格差は、

否応なく私たちに様々な価値観の転換を求めています。

そんななか起きた2011年3月の東日本大震災———

それは、被災地のみならず、いまを生きる私たちに、

あらめて“これから、どう生きていくのか”という問いを投げかけました。

本作は、これまで長きにわたり、競争、効率、自己責任…ではなく、

持続可能な社会への仕組みづくりを地域の人とともに模索・実践し続けてきた

ワーカーズコープ(協同労働の協同組合)による東北被災地での取り組みを22ヶ月間にわたって記録したものです。

【日時】2019年10月19日(土)

【スケジュール】

開場:14:30

映画上映会:15:00~16:30

トークショー:16:30~17:30

*森康行監督も登壇します!

【場所】大槌町文化交流センター おしゃっちホール

【料金】500円

【定員】当日先着130名

【お問合せ】

NPO法人ワーカーズコープ大槌地域福祉事務所地域共生ホームねまれや

大槌町大ヶ口二丁目9-26 TEL:0193-55-4495 FAX:0193-55-4496 otsuti-fec@roukyou.gr.jp

復興庁様主催のイベントのご案内です。

10月17日[Fw:東北 Fan Meeting vol.14]

東松島SDGsと森の学校〜「ふるさと」の記憶を繋ぐ地域教育

参加のお申し込みは→http://bit.ly/2o71z4Q

「関係人口」という言葉をご存知でしょうか? 総務省によれば、「『関係人口』とは、移住した『定住人口』でもなく、観光に来た『交流人口』でもない、地域と多様に関わる人々」を指します。人口減少や高齢化による地域づくりの担い手不足という課題に直面する日本の地方部では、こうした地域外の人材が地域づくりの担い手となることが期待されています。地域と多様に関わりを持つ事で、新たな「ふるさと」の発見をしてみませんか?

東日本大震災以前から人口流出と担い手不足の課題が顕在化していた東北地方沿岸地域では、復興や地方創生を目指すにあたって、地域内外からの担い手の育成・受入が特に重要な地域課題となっています。今回のFw:東北 Fan Meeting Vol.14は、宮城県東松島市を舞台に「地域づくり」の根幹を為す「ふるさと」がテーマです。宮城県のほぼ中央、石巻市と松島町に隣接する東松島市には、奥松島に代表される調和の取れた自然景観や航空自衛隊松島基地の航空祭など、震災前には年間約110万人の観光客が訪れていました。しかし、2011年の震災により約1,100人(市内全人口の約3%)の命が失われ、家屋被害も11,000棟(全世帯の約73%)を超すなど、甚大な被害を受けました。発災から8年が経過し、2018年度「SDGs未来都市」への選定、防災集団移転による新たなまち開きや航空祭の復活など、明るい話題も増えてきた一方で、不登校児童・生徒の増加や自尊心の低下といった問題は依然として残り、「『心』の復興」の重要度は増しています。

こうした中、東松島市立宮野森小学校は、「ふるさとを愛し、夢に向かって頑張る児童の育成」という教育目標を掲げ、国内でも稀有な国産材による木造校舎の公立小学校として、2017年1月、野蒜地区の高台に移転しました。震災の年に入学し仮設校舎で約6年を過ごしてきた6年生が最後に新しい校舎で過ごせるようにとの思いが実現しました。森の自然や四季を身近に感じながら学ぶことのできる宮野森小学校は、木造校舎の素晴らしさもさることながら、先生方が特に力を入れているのは、「ふるさと」への愛着や誇りを育む「総合的な学習の時間」(総合学習)です。地域をフィールドとして自ら調査テーマを設定し、実際に地域で生活する人々の話を伺い、その魅力を再発見し、ポスター発表まで行うことで、児童達には確かな変化や成長が生まれています。こうした教育は、児童達がやがて直面する「『ふるさと』に残るべきか、出るべきか」という現実的な選択に、どういう影響をもたらすのでしょうか。

首都圏の参加者の皆様の中には、復興支援活動を通じ、東北を「第二のふるさと」のように感じておられる方も少なくないかもしれません。今回のFw:東北 Fan Meeting Vol.14は、地域の人材育成の現場から、東松島市商工観光課・石垣主任、宮野森小学校・成田主幹教諭のお二人をお招きし、地域外の「関係人口」である皆様と共に、それぞれの「ふるさと」を省みながら、「地域づくりの担い手」の将来展望を考えていきます。

[登壇者]

・石垣 亨(東松島市産業部商工観光課 主任)

・成田 智哉(東松島市立宮野森小学校 主幹教諭)

[関連地域] 宮城県東松島市

[参加費] 無料

[場所] 3331 Arts Chiyoda(東京都千代田区外神田6丁目11-14)

[定員] 30名

[主催] 復興庁

[日時] 2019年10月17日(木) 19:00 - 21:00 まで(18:30 開場)

[SDGsのテーマ]

4.質の高い教育をみんなに

[こんな方にオススメ!]

・東北の「SDGs未来都市」の取組事例に関心のある方

・人口減少・高齢化社会における「関係人口」に関心のある方

・「ふるさと」への誇りを育む地域教育のあり方を考えてみたい方

・震災後の「心」の復興に対する教育現場の取組に関心のある方

・東北との新しいかかわり方に関心のある方

・その他、本イベントに関心のある方

等

[全体タイムライン]

19:00-19:05 開会メッセージ/趣旨説明

19:05-19:25 インプットトーク①(東松島市産業部商工観光課 石垣 亨 主任)

「東松島市の震災復興とSDGs未来都市の取組」(仮)

19:25-19:45 インプットトーク②(東松島市立宮野森小学校 成田 智哉 主幹教諭)

「宮野森小学校の『ふるさと』の記憶を繋ぐ地域教育」(仮)

19:45-19:50 Q&A

19:50-20:20 アイデアワーク「『ふるさと』の記憶を繋ぐ、未来を担う」(仮)

20:20-20:30 発表タイム

20:30-20:35 登壇者コメント

20:35-20:40 Fw:東北活動紹介

20:40-20:45 閉会メッセージ/集合写真撮影

20:45-21:00 交流タイム

■詳細はこちらから→https://www.fwtohoku.com/event/vol-14/

※「Fw:東北」は「進む」の意味を「フォワード」に置き換えた東北における共創によるプロジェクト全体の愛称です。被災地復興及び地域課題の解決に取り組んでいるNPO、企業、自治体等が、自らの取組を加速・発展させるため、共創の手法を通じて、新たなパートナーとのつながりを創出し、地域社会の課題解決を目指していきます。

※「Fw:東北 Fan Meeting」では、復興庁、「新しい東北」官民連携推進協議会による、「Fw:東北」の取組、プロジェクトをご紹介し、東北で様々なテーマを掲げて行われている活動や、それらに取り組む人々にフォーカスを当て、認知向上や共創の輪を広げる活動として、各種イベントを、東京や東北各地で多数展開(年間23本程度を予定)します。

9月29日、アジアの広場(野田村日形井)にて開催された野田村大学祭に参加してきました。

「野田村大学祭」は、いわて連携復興センターが日頃よりお世話になっているNPO法人のんのりのだ物語が事務局を務める野田村大学(注1)の主催により開催され、今年で4回目を迎えました。

イベントの目的は下記のとおりです。

① 野田村大学を村内に広く周知し多くの村民に参加を促す

② 過去の風習を再現しながら観光資源をPRする

③ 世代間交流を促進しコミュニティ形成につなげる

当日は野田村内外から多くの来場者が集まりました。

(注1)野田村大学:野田村民が教授をつとめる仮想大学

以前から交流の深い大阪の大学生や大学OBの皆さまも野田村へ駆けつけ、会場を盛り上げていました。

また今年は野田村だけでなく久慈市の飲食店が複数出店されており、大学祭をきっかけに地域を超えた新たな交流が生まれていました。

大学祭の企画では、ゲストによる演奏や踊り、仮装行列、仮装コンテスト、動物ふれあいコーナー、景品つき餅まきなど楽しいイベントが盛りだくさんの内容で、ご来場の方々が終始笑顔で過ごされている光景が印象的でした。

野田村大学祭は、東日本大震災を機に生まれた野田村と大阪の大学生の方々との深いつながりが活かされ、野田村の昔ながらの伝統・文化を継承しながら新しい空間を創り出していました。

これからも、子どもたちからご高齢の方々と幅広い世代が同じ時間・空間を共有し、野田村に笑顔と元気が生まれるイベントとして続いていくことを期待し、祈念いたします。

| 名称 | 2020年度 防災教育チャレンジプラン |

|---|---|

| 内容 |

防災教育チャレンジプランでは、全国で取り組まれつつある防災教育の場の拡大や質の向上に役立つ共通の資産をつくることを目的に、新しいチャレンジをサポートいたします。

そのプランの準備・実践に当たって発生する経費を支援し、実現に向けて防災教育チャレンジプランアドバイザーが出向くなどして相談などの支援を行います。

応募の中から選ばれたプランは、活動計画について前年度の活動報告会で発表、さらに実践した内容について、交流フォーラム(中間報告会)と活動報告会で発表していただきます。

活動報告会においては、優秀な実践活動に対して防災教育大賞・防災教育優秀賞・防災教育特別賞を授与いたします。

また、皆さんのチャレンジプランの成果はホームページなどで広く公開いたします。

|

| 助成額 | プランの実践にかかる経費の提供/ 上限 30 万円(査定による) |

| 申込締切 | 2019年11月29日(金)15:00まで |

| お問合せ | 防災教育チャレンジプラン実行委員会事務局 |

| URL | http://www.bosai-study.net/boshu/index.html |

| 名称 | 公財)大阪コミュニティ財団 2020年度<令和2年度>助成 |

|---|---|

| 内容 |

大阪コミュニティ財団は、1991年11月に設立されて以来、一般市民や企業・団体からの「志」のこもったご寄付を、名前を付けた基金のかたちでお受けし、そのお志に沿った活動を行っておられる団体等に助成してまいりました。その件数は、これまでに、3,019件を数え、累計の助成額はおよそ14億5千万円に上ります。

このたび、大阪コミュ二ティ財団に設置されている基金のうち、2020年度助成(2020年4月支給)を公募する基金と金額が決定し、募集を開始することになりました。助成をご希望の方は、本ガイドを参照のうえ、申請をお願いいたします。

様々な分野で、社会貢献活動に真摯に取り組んでおられる皆様からの多数のご応募をお待ちしております。

|

| 助成金額 | 助成割合に限度は設けませんが、自己資金をできるだけご用意ください。 |

| 募集締切 | 2019年11月25日(月)(当日の消印有効) |

| 問合せ先 |

公益財団法人 大阪コミュニティ財団

|

| URL | http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/grant_guide.htm |

| 名称 | 東北ろうきん復興支援助成金制度 2019年度募集 |

|---|---|

| 内容 |

東北ろうきんでは、事業計画の基本方針の1つに「震災からの復興、被災者への支援継続に取組む」ことを掲げ、東日本大震災における甚大な被害を受けた地域を営業エリアにもつ金融機関の責務として、被災された勤労者の生活の再建、支援活動を継続して取組んでおります。

その中で、東北ろうきんだけでは解決できない様々な地域の課題については、被災した地域や被災者の支援を行うNPO等の活動を支援することで、より多面的に支援活動を行うことができると考えております。

また、地域社会においては様々な社会的課題があり、勤労者の生活不安は多岐に亘っております。金融機能だけで解決できない様々な社会的課題については、課題の解決に向けて取組んでいるNPO等の活動を支援することで「人々が喜びをもって共生できる社会の実現」を目指したいと考えております。

そこで、「東日本大震災からの復興、被災者支援に従事している団体」および「社会貢献活動に従事している団体」の中から活動内容が顕著であり、今後も継続されることが見込める団体に対して、今後の活動を支援する目的で助成を行います。

|

| 助成金 |

総額300万円です。

1団体に対する助成金は30万円とし、10団体への助成を予定します。

|

| 申込締切 | 2019年11月15日(金) (当日消印有効) |

| お問合せ | 東北労働金庫営業統括部 復興支援助成金制度事務局 担当:阿部 |

| URL | https://www.tohoku-rokin.or.jp/whats-new/detail.html?id=756 |

| 名称 | 公益財団法人日本財団 2019年度助成事業 (通常募集) |

|---|---|

| 内容 |

ご案内

日本財団は、ボートレースの売上を主な財源に活動している民間の助成財団です。社会が複雑化し、様々な課題に直面するなか、行政による施策や公的サービスだけでは支援の手が行き届かない問題がたくさんあります。わたしたちは、このような問題を解決するため、いろいろな組織を巻き込んで、新しい仕組みを生み出し、「みんながみんなを支える社会」を目指して、助成事業に取り組んでいます。

対象となる団体

日本国内にて次の法人格を取得している団体:一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、NPO 法人(特定非営利活動法人)、任意団体(ボランティア団体など)など非営利活動・公益事業を行う団体

対象となる事業

1.海や船に関する事業

(1)海と船の研究

(2)海をささえる人づくり

(3)海の安全・環境をまもる

(4)海と身近にふれあう

(5)海洋教育の推進

2.社会福祉、教育、文化などの事業

(1)あなたのまちづくり(つながり、支えあう地域社会)

(2)みんなのいのち(一人ひとりを大事にする地域社会)

(3)子ども・若者の未来(人を育み、未来にわたす地域社会)

(4)豊かな文化(豊かな文化を培う地域社会)

|

| 助成金額 |

1.海や船に関する事業 助成金額:事業規模に見合う適正な金額

財団・社団・社福・NPO法人

補助率:80%以内 助成金額:上限200万円

任意団体(ボランティア団体など)

補助率:80%以内

2.社会福祉、教育、文化などの事業 助成金額:事業規模に見合う適正な金額

補助率:80%以内

|

| 応募期間 | 2019年10月1日(火)11:00〜2019年10月31日(木)17:00まで |

| お問合先 | 日本財団 申請コールセンター |

| URL | https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/common |