8月30日に盛岡市マリオスにて岩手県政策地域部地域振興室主催で、地域づくりフォーラムが開催されます。

*下記、詳細です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

地域づくりフォーラム「持続可能な地域を目指して」 ~女性と若者の力で地域を元気に~

地域の活性化に向け、UIターンで移住した若者・女性の活躍により、

主体的な地域づくり活動を実践している団体の活動事例の紹介と地域づくり関係者の交流を行います。

みなさまのご参加をお待ちしております。

■ 日 時 平成26年8月30日(土) 13:30~16:50

■ 場 所 マリオス 18階 188会議室

(岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1)

「【ご案内】8月30日 地域づくりフォーラム「持続可能な地域を目指して」 ~女性と若者の力で地域を元気に~」の続きを読む

岩手県では、「平成26年度岩手県東日本大震災津波復興計画の取組状況等に関する報告書

(いわて復興レポート2014)」が岩手県HPに公開となっています。(更新日:平成26年7月29日)

■目的

・平成23 年度から平成25 年度までの「基盤復興期間」に実施した事業進捗の状況を報告するとともに、

復興の現状やその推移を示す「復興インデックス」や「被災事業所復興状況調査」、そして県民の皆様の

「復興に関する意識調査」といった調査結果等に基づき、本県の復興の現状と課題、今後の方向性を

明らかにするもの。

・本年3 月には、沿岸地域の大動脈となる三陸沿岸道路の尾肝要道路と高田道路の供用開始、4 月には

三陸鉄道の全線運行再開、大船渡市の新魚市場の完成など、これまでの「基盤復興期間」の取組の成果を

土台として、本格復興期間の「第2期復興実施計画(平成26 年度~28 年度)」を強力に推進する。

・この報告書を、本県の復興の取組や現状等について御理解いただくための資料として広く

活用いただくとともに、住みたい、働きたい、帰りたいと思っていただけるようなふるさとを目指し、

県民の皆様や各種団体、企業、NPO、高等教育機関など県内外の多様な主体との連携や参画を通じた

「開かれた復興」を進めていくもの。

岩手県HPでは、11月開催の「いわて若者文化祭」出演・出展者の募集について、事前告知されています。

(更新日:平成26年7月28日)

下記、詳細です。

++++++++++++++++++++++++++++

「いわて若者文化祭」出演・出展者の募集について

岩手県では、11月に開催する「いわて若者文化祭」のメインイベント

(ステージ発表、作品展示、ブース展示)の出演・出展者を募集する予定です。

■日時

平成26年11月15日(土)・16日(日)

■場所

プラザおでって(盛岡市中ノ橋通1-1-10)

Nanak7階催事場(旧中三:盛岡市中ノ橋通1-6-8)

■主催

いわて若者文化祭実行委員会

岩手県より、平成26年「岩手県の東日本大震災津波からの復興に関する意識調査」結果(データ編)について

公表になったのでお知らせします。( 更新日:平成26年7月29日)

■「岩手県の東日本大震災津波からの復興に関する意識調査」について

岩手県では、東日本大震災津波からの復興を進めるため、平成23年8月に

「岩手県東日本大震災津波復興計画」を策定し、復興に向けた取組を進めています。

復興計画の推進に当たっては、計画のマネジメントサイクルに基づき、県等が行う施策、

事業の実施状況や進捗について明らかにし、計画の実効性を高め、その着実な推進を図るとともに、

今後の取組につなげていくことにより、迅速な復興を達成しようとしています。

この調査は、復興計画の進行管理の一環として、復興計画に基づいて県等が行う施策、

事業の実施状況や進捗に関し、県民がどの程度重要だと感じ、どの程度復旧・復興を

実感しているか等を毎年継続的に把握するために実施するもので、今回が3回目の調査となります。

暮らしの安心ガイドブック 支援制度情報個票

(更新日 平成26年7月23日)

県では、被災者の方への支援情報や相談窓口を掲載した「暮らしの安心ガイドブック」を作成し、

被災者の皆様に配布しています。(平成26年7月に、平成26年度版発行)

この「暮らしの安心ガイドブック」について、被災者を支援する方向けの「支援制度情報個票」を

岩手県ホームページに掲載しています。

※詳しくはこちら→http://www.pref.iwate.jp/saiken/jouhou/18237/001819.html

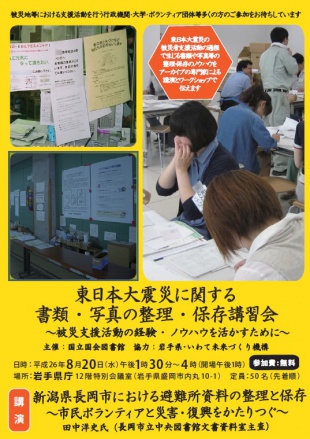

岩手県・いわて未来づくり機構様より、下記講習会のご案内を頂きました。

みなさまお誘いあわせの上、ご参加ください。

---下記ご案内--------------------------

国立国会図書館では、この度、東日本大震災に関するアーカイブ活動支援の

一環として、書類や写真等の整理・保存についての講習会を開催します。

災害アーカイブの専門家・田中洋史氏(長岡市立中央図書館文書資料室主査)を

講師にお招きし、被災者支援活動の過程で生じる書類や写真等の整理・保存の

ノウハウをお話しいただくほか、避難所資料を用いたワークショップを行います。

行政、大学、ボランティア団体等、支援活動を行っている皆様など、

多くの方のご参加をお待ちしております。

[イベント概要]

【日時】平成26年8月20日(水)13:30~16:00 ※開場13:00

【場所】岩手県庁12階特別会議室(岩手県盛岡市内丸10-1)

【プログラム】

・講演「新潟県長岡市における避難所資料の整理と保存

~市民ボランティアと災害・復興を語りつぐ~」

田中洋史氏(長岡市立中央図書館文書資料室主査)

・避難所資料を用いたワークショップ

・質疑応答

【定員】50名(先着順)

【参加費】 無料

【申込み方法】

8月15日(金)までに、必要事項〈1.講習会名(「8月20日 講習会申込み」)、

2.氏名、3.ふりがな、4.所属、5.連絡先(メールアドレスまたはFAX番号)〉を

明記のうえ、FAXかメールでお申し込み願います。

FAX/03-3581-0768 E-mail:hinagiku@ndl.go.jp

【主催】国立国会図書館

【協力】岩手県・いわて未来づくり機構

〈お問い合わせ先〉

国立国会図書館電子情報部電子情報流通課

東日本大震災アーカイブ担当

TEL/03-3581-2331(代表)

復興庁 ボランティア・公益的民間連携班より、特に学生の方々が夏季休暇を利用して

被災地でボランティアに参加していただくような取り組みとして、昨年に引き続きキャンペーンを実施します。

キャンペーンの特設ページを設け、ボランティア参加方法を案内するほか、キャンペーンポスターが

全国の大学(約1,200校)、東京メトロ全駅(7/11~7/17)に掲示されます。

◆今夏の学生ボランティア促進キャンペーンについて~東北ボランティアへ行こう~(復興庁)

⇒ http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat4/sub-cat4-2/2014summervolunteer.html

いわて地域支援人財ファンドの実施について (更新日:平成26年6月26日)

いわて地域支援人財ファンドは、地域活性化のための専門的な知識やノウハウを有するアドバイザーを

登録しています。地域の課題解決に向けた取組みや地域の魅力を向上させる取組みのために、

アドバイザーの活用を希望する場合には、下記の担当までご連絡ください。

詳細やいわて地域支援人財ファンドに登録しているアドバイザーは岩手県ホームページをご確認ください。

【お問い合わせ】

岩手県 政策地域部 地域振興室 県北沿岸・定住交流担当

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

TEL:019-629-5194

FAX:019-629-5219

※詳細は、こちらをご覧ください→http://www.pref.iwate.jp/chiiki/chiikizukuri/jinzai/009410.html

平成26年度 震災復興官民連携支援事業の採択案件の決定について (更新日:平成26年6月19日)

岩手県からは、大槌町、田野畑村、野田村、陸前高田市が補助採択決定となっております。

下記、詳細です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

震災復興において官民連携事業の案件の形成を推進するため、被災地の地方公共団体等に対し、

官民連携事業の導入や実施に向けた検討・準備業務に要する調査委託費を助成する震災復興官民

連携支援事業について、平成26年3月4日から4月18日までの間に案件を募集したところ、

9件の応募がありました。

外部有識者からなる官民連携事業推進検討委員会の意見を踏まえ、別紙のとおり、8件を選定しましたので

お知らせいたします。

第2回 地場もん国民大賞」における候補商品の募集について(農林水産省)

6月16日公表

農林水産省は、日本の食材や料理の魅力、食文化の多様性を広く国内外に発信することを目的として

実施される「地場もん国民大賞」において候補商品を募集し、地域の食資源を活用した優れた

食品の表彰を行います。

【趣旨】

農林水産省は、日本の食材や料理の魅力、食文化の多様性を広く国内外に発信することを目的として、

全国各地域にある農林水産物や加工食品、料理など、地域の食資源を活用した食品を集め、より優れた

ものの表彰を行うコンテスト「地場もん国民大賞」を実施します。

最終審査まで選出された商品は、農林水産省が平成26年11月を中心に実施する「食と農林漁業の祭典」

の一環として、平成26年11月1日(土曜日)~平成26年11月2日(日曜日)に東京・丸の内等で開催される

「ジャパンフードフェスタ2014」会場内において出品されます。また、事前のWEBによる投票と、

イベント当日の審査員及び来場者による試食及び投票により「国民大賞」が選出され、イベント会場内にて

発表・表彰を行います。

これにより、受賞商品を日本を代表とする食品と位置付け、国内外に発信していきます。

【表彰の対象】

地域の住民が「地元の食」として、国内外に誇り、伝えたい食品であればすべて「地場もん」として定義し、

農林水産物、加工食品、料理を基本的には全て対象とします。

ただし、以下にあてはまるものは例外とします。

・農林水産物、加工食品の場合、イベント当日(平成26年11月1日(土曜日))の時点で地域にて

市販されていないもの

・料理の場合、応募の時点で地域内家庭または飲食店にて広く認知されておらず、飲食する機会がないもの

平成26年度 岩手県高齢者サポート拠点職員等研修(基礎研修)

【目 的】

被災者支援業務に従事されて間もない方や、これまで同様の研修を受講したことがない方、

被災者支援業務の基本を学びたい方などを受講対象とし被災者支援業務に従事するにあたり、

身に着けておくべき、被災者とのコミュニケーションや個別支援、地域支援の知識・実践の方法、

現場での心構えなどを、演習を通じて学ぶことを目的として開催する。

【参加費】

無料

【日程・会場】

(1)宮古会場※初日と二日目で会場がかわりますのでご注意ください。

■日時:平成26年7月14日(月)~15日(火) 9時30分~16時30分

■会場1:7月14日(月) 宮古地区合同庁舎 3階大会議室

〒0270072 岩手県宮古市五月町1-20 電話:0193(64)2211

被災者相談支援センターからのお知らせ(更新日:平成26年6月26日)

県では、県北・沿岸広域振興局管内の各地(久慈、宮古、釜石、大船渡)に、

「被災者相談支援センター」を開設しました。被災者の皆様の生活の再建に向けて、

関係機関と連携しながら、様々な相談・問い合わせに、一元的かつ柔軟に対応しています。

■行政職員の皆様へ

当センターの専門家相談は、被災者の方だけではなく、行政職員やNPOの皆様からの相談にも対応しています。

被災土地の買取等にあたり、未相続や抵当権などの案件でお悩みの際は、当センターの専門家相談をご活用ください。

■名称

被災者相談支援センター

■設置日及び窓口対応時間

平成23年7月28日(木曜日)各地一斉に開設。

窓口対応時間は平日の午前9時から午後5時まで。

県では、東日本大震災津波からの復興に対する地域住民の主観的実感を施策に反映させるため、

被災地域に居住又は就労している方々を対象に、復興感に関するパネル調査(いわて復興ウォッチャー調査)を

実施しています。

調査は、様々な立場・視点から、震災復興の「具体的な」状況を把握するため、四半期(3ヶ月)に一度、

継続して実施していくこととしています。

【調査方法】

■調査地区 沿岸12市町村

■調査対象 150名程度

■対象者 被災地域に居住又は就労している方々(対象者は、既に承諾を得て決定済みです。)

■調査時期 (予定)毎年2月、5月、8月、11月

■調査方法 郵送によるアンケート調査

■調査内容 問1 生活の回復に対する実感

問2 地域経済の回復に対する実感

問3 災害に強い安全なまちづくりに対する実感

■これまでの実施調査(平成26年6月27日現在)

・平成24年度 4回

・平成25年度 4回

・平成26年度 2回

※詳しくは岩手県復興局 復興推進課ホームページをご確認ください。

http://www.pref.iwate.jp/fukkounougoki/chousa/watcher/001853.html

大船渡市市民意識調査(市民意識アンケート)について

平成16年から毎年度、市民の皆さんの中から2,000名を抽出し、

大船渡市の現状や将来のまちづくりに関する意識調査を行っております。

この結果については、大船渡市総合計画策定の際の基礎資料としたほか、毎年度実施している行政評価における成果指標等として活用しております。

※アンケートには、「復興について」の調査内容もあります。

【市民意識調査の実施状況について】

■平成25年度

調査期間 平成26年3月3日(月)から3月31日(月) (29日間)

回答数 891人

回答率 44.6%

■平成24年度

調査期間 平成25年3月6日(水)から3月29日(金) (24日間)

回答数 948人

回答率 47.4%

■平成23年度

調査期間 平成24年3月5日(月)から3月30日(金) (26日間)

回答数 984人

回答率 49.2%

※「平成22年度以前の市民意識調査の実施状況について」と「各年のアンケート結果」について等の

詳細は、大船渡市ホームページをご覧ください。

大船渡市ホームページ(更新日:2014年6月12日)

http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1322626280710/index.html

沿岸市町村及び県では、東日本大震災津波の被災者向け住宅として、比較的低廉な家賃で入居できる災害公営住宅を整備しています。(更新日:平成26年6月11日)

| 建設候補地 (地区) | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 八木北 | 町 | 木造平屋 | 4 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 |

| 建設候補地 (地区) | 事業主体 | 構造等 | 戸数 | 整備手法 | 状況(設計・建設等) | 完成予定 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 久慈湊・大崎 | 市 | 木造 | 5 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 |

| 元木沢 | 市 | 木造 | 3 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 |

| 久喜 | 市 | 木造 | 3 | 直接建設 | 完成 | 平成25年度 |