9月21日、陸前高田市の陸前高田未来商店街にて

「KIBOW陸前高田」が開催されました。

【主催】

一般財団法人KIBOW

【協力】

遠野まごころネット、岩手×若手会議、

陸前高田未来商店街、ウェブベルマーク

こちらのイベントは、地域に活力を与えるプロジェクトや事業などを

プレゼンする催しで、2011年春から岩手・宮城・福島を中心に

東北各地で開催しており、岩手県内では2011年6月に盛岡市で、

2012年には遠野市で行われ、今回で3回目の開催となります。

今回は、内陸・沿岸問わず岩手県内各地から集った10名のプレゼンターにより行われ、

そのプレゼンを参加者が審査する形で行われました。

結果的に1位、2位、3位が決まりましたが、

全てのプレゼンから熱い想いが伝わってきました。

このような取り組みは、地域で頑張る方々を知ってもらう意味でも

有意義だと思いますので、是非継続して開催していただきたいと思いました。

9月7日、盛岡市にて、

「ベンチャー道場 ~サムライベンチャーサミット in いわて~」が開催されました。

いわて連携復興センターは、社会起業家支援の一環として、

後援として関わらせていただきました。

【主催】

トーマツベンチャーサポート株式会社

【共催】

株式会社サムライインキュベート

人財育成塾inazo・岩手×若手会議

一般社団法人MAKOTO

【後援】

東北経済産業局、岩手県

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

特定非営利活動法人 いわて連携復興センター

こちらのイベントは、岩手に起業しやすい環境を作ることを目的として、

日本有数のインキュベーターである株式会社サムライインキュベートの

代表取締役 榊原健太郎氏をお迎えし、「稽古」という形での講義や、

経営者や有識者を交えたトークセッション、また、県内の起業家9名により、

「サムライシャウト」という方式でのプレゼンが行われました。

参加者は80名を超え、会場は満席状態で、

また、達増岩手県知事もご挨拶に訪れるなど、

岩手県内における起業家支援への関心の高さが伺えました。

トピックとしては、「起業家コミュニティ」の必要性が挙げられ、

このイベントをそういったネットワークを構築するきっかけにしようという

機運になりました。

その場合は、いわて連携復興センターとしても連携協力のお手伝いを

させていただければと思っております。

8月26日、宮古総合福祉センター3F健やかホールにて、第1回宮古地区沿岸交流会が開催されました。

【主催】岩手県・いわて未来づくり機構・復興のかけ橋プロジェクト事務局

【運営】公益社団法人助けあいジャパン岩手支部・特定非営利活動法人いわて連携復興センター

【協力団体】あすからのくらし相談室・宮古地域コーディネートセンターみやこ

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

この沿岸交流会は、昨年度より岩手県内の産・学・官の取り組みとして

いわて未来づくり機構が岩手県内外の復興支援マッチング、

復興関連情報の発信等を行っている。

「いわて三陸 復興のかけ橋プロジェクト」の一環で行われているもので、

「さまざまな交流の機会を提供することを通じて、

県内外の企業・団体間の【つながり】を強化する」ことを目的として、

分野横断的な交流会を各サテライト(久慈・宮古・釜石・陸前高田)において

年度内2回ずつの開催を計画しているものです。

今回は、釜石市での開催に続き、宮古市で開催させていただきました。

初めに、岩手県政策地域部 政策推進室の鎌田特命課長より、

かけ橋事業の事業説明が行われ、公益社団法人助けあいジャパンの大向昌彦氏より

実際に行われているマッチング事例の紹介がされました。

その後、特定非営利活動法人明日育 常務理事 長井一浩氏より、

団体間、さらには企業や行政といったセクターを超えた連携の事例や

他県のモデルについてお話をいただきました。

後半は、ワークショップ形式で地域や個人が抱えている課題について、

グループ内でアドバイスを出し合い、最後は参加者全員で共有を行いました。

今回の交流会の参加者は、行政・支援団体・会社関係と多岐にわたり、

自然と名刺交換や自己紹介が各所で行われ、積極的な交流が行われていました。

この交流会は第2回も開催されますので、次回開催につきましては詳細が決まり次第、

本ホームページで告知等をさせていただきます。

『いわて三陸 復興のかけ橋』のホームページは下記よりご覧ください。

http://iwate-fukkou.net

8月25日、一関市の「なのはなプラザ」で行われた、

第9回いちのせき市民フェスタへ参加してきました。

いちのせき市民フェスタは、一関市内で活動する市民団体が一堂に会し、

活動紹介やアトラクション等により、広く市民のまちづくり参加を周知し、

多様な参加を促進するとともに、市民活動・地域づくり活動の全国的な先進事例により学び、

交流を図りながら、市民主体による地域社会の活性化を目指すことを目的として開催しているものです。

会場は、一関市内で活動する各種市民団体が集まる『いちのせき市民活動ゾーン』や

岩手県内外の市民活動団体が、それぞれの活動事例を持ち寄り、事例の共有を図る

『全国地域事例トレーディングパーク』に分かれ、どの会場もとても賑わっていました。

いわて連携復興センターは、『全国地域事例トレーディングパーク』へ参加させていただき、

『デザインdeデザイン』というパネルトークテーマの元、日頃の活動紹介や被災地の現状、

そこで活動する団体の様子を紹介させていただきました。

参加団体は北は青森県から、南は福島県まで10団体。その団体の活動事例も、

共感するものばかりで、今後の活動に参考になるものばかりでした。

復興に携わる団体は少しずつ減り、被災地の現状を伝える情報も少なくなってきています。

今回のいちのせき市民フェスタをはじめ、今後も様々なところで、

被災地の現状や、そこで活動する団体の様子を発信していきたいと思います。

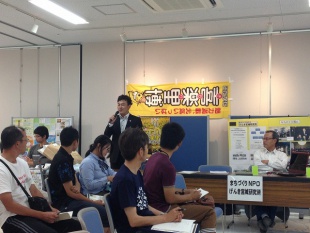

8月23日、盛岡市で第3回 若手会議 in 岩手「THE ベンチャーズ」が開催されました。

主催:岩手×若手会議

協力:一般財団法人 KIBOW、特定非営利活動法人 いわて連携復興センター

このイベントは、来たる9月21日に開催される「KIBOW 陸前高田」の

出場権5枠をかけたプレゼン大会をメインコンテンツとし、

11名の出場者により、そのプレゼンテーションが行われました。

その「KIBOW」というイベントは、

地域に活力を与えるプロジェクトや事業などをプレゼンする大会だけに、

この「THE ベンチャーズ」への出場者もそのような事業プランをプレゼンしました。

参加者は90名を超え、会場は満員で、その関心の高さが伺えました。

結果として、その参加者からの投票により、

支持を得た順に5名が選出されました。

その他、出場者全員と有識者を数名加えたトークセッションなども行われ、

終始和やかな雰囲気ながらも貴重な意見が飛び交いました。

今回、いわて連携復興センターは社会起業家支援の一環で、協力として関わりましたが、

今後も引き続き、社会起業家を応援していきたいと考えています。

東北、東日本大震災の被災地には多くの課題が複雑に絡み合っています。

そのような課題をいかにアプローチできるか、NPOとしても何が果たせるか等の

ヒントとなるのが復興庁がまとめた「新しい東北」です。

この「新しい東北」の創造に向けた説明会をいわて連携復興センター主催で、

去る7月29日に開催をさせていただきました。

当日は多くの行政関係者、NPO等関係者に参加を頂き、復興庁参事官海堀氏より、

『新しい東北」の創造に向けて中間とりまとめ』と『「新しい東北」先導モデル事業』について、

ご説明をいただきました。

被災地で活動する団体・行政・企業にとって、今何が東北に必要とされているのか、

どのようなことができるのかを共有し、今後の支援策を考えるいい機会となりまました。

『「新しい東北」の創造に向けて中間とりまとめ』の詳細は下記をご覧ください。

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2/20130606195401.html

『「新しい東北」先導モデル事業』の詳細については下記をご覧ください。

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat9/sub-cat9-1/20130723093423.html

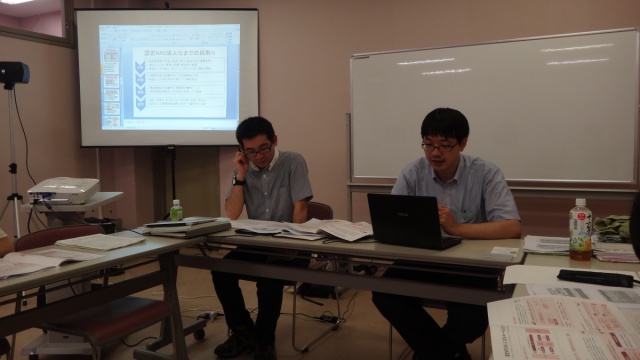

7月31日 仙台市のみやぎNPOプラザにて「今年こそ取得!認定・仮認定NPO講座(第1回)」

に参加してきました。

講師 NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 関口 宏聡氏

NPO法人地星社 布田 剛氏

この講座は、認定NPO法人制度の成立、改正を進めてきた

NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会さんと、

宮城県でNPO支援を展開しているNPO法人地星社さんが

制度の開設&個別相談に応じるという内容でした。

当日は、講師より制度の概要とメリット・デメリットなどの基礎的な内容に加え、

パブリック・サポート・テスト(PST)判定の前に整理しておきたい「認定・仮認定」

共通に求められる基準と対策を、重点的に分かりやすく解説していただきました。

随時質問も可能であり、疑問点も速やかに解消できました。

今後の支援活動や、NPO法人の「認定・仮認定化」等へ活かしていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

※認定NPO法人になると税制優遇をはじめ社会的信頼性が高まるなど様々なメリットがあります。

2012年4月改正NPO法が新たに施行され認定基準が大幅に緩和されています。

そして、認定・仮認定NPO法人の数は、NPO法人全体の約1%にまで増加しています。

<参考>

内閣府HP

https://www.npo-homepage.go.jp/portalsite/ninteisu_shokatsuchobetsu.html

7月27日と28日の2日間、

大槌町の安渡地区に設置された特設ステージにて、

「第1回 おおつちありがとうロックフェスティバル 2013」が

開催されました。

昨年の「第0回」に引き続き、

大槌町民の「ありがとう」を世界に発信するため、

また、大槌町民自身を勇気づけるために、

今年も開催されました。

1日目は雨に見舞われ、その中で決行されましたが、

徐々に雨足が強くなり、雷も伴い、大雨警報が発令されたところで、

安全面に配慮し、途中で中止を余儀なくされました。

2日目は天気予報に反して青空が広がり、

県内外からの参加者や出店者、またアーティストにより、

大いに盛り上がりました。

このイベントを「町のお祭り」、「大槌の風物詩」

としていきたいという主催者側の想いが現実になっていくよう、

来年も是非開催していただきたいです。

7月25日、盛岡市のしぇあハート村にて、

絆デザイン魅力創出事業/もちおかクリエイティブ・ラボ説明会が

行われました。

こちらは、NPO法人 遠野まごころネットさんが、

緊急雇用創出事業として「絆デザイン・魅力創出事業」を

受託されたことに伴うもので、そちらをこれから推進してゆくにあたり、

開催されたものです。

この事業は、岩手県沿岸被災地の商品や地域活動に対して

デザインやプロモーション活動の支援を行う事業とのことです。

「岩手の魅力を首都圏でアピールできる岩手ならではの商品」を開拓し、

外部のデザイナーやコンサルタント等の知見も取り入れながら洗練化をはかり、

東京での見本市で公開することで具体的な販路拡大をはかり、

さらには地域振興と被災地復興につなげることを目的とされています。

また、それに関連した情報交換の場を

「もりおかクリエイティブ・ラボ」と称し、

デザインやプロモーション活動、ものづくりや

ビジネスアイディアの創出などによって、

復興応援や岩手県内の地域興しのアイディアが

洗練されてゆく「場づくり」を行っていくお考えでいらっしゃいます。

この対象商品の公募を近日中に行うとのことですので、

ご興味のある方は下記HPをご覧ください。

http://tonomagokoro.net/archives/46244

復興に向けてさまざまな団体や個人が取り組んでいる中、以前地域からは「どこまで復興が進んでいるのか、

これからどうなっていくのかが見えない」という意見が多いのも事実です。

そんななか大船渡では「おらほのまちの復興はどこまですすんだか?!」と題して、

復興・共生フォーラムin大船渡が大船渡共生まちづくりの会及び

公益財団法人さわやか福祉財団主催のもと開催されました。

さまざまな切り口から復興の度合いを確かめながら、今いる位置を共有し、

今後期待される将来像を目指して活発な議論が交わされました。

会場からも、少しずつながら確実に復興しているとの声が寄せられました。

平成25年7月17日 エスポワールいわて(盛岡市)にて行われた、平成25年度被災児童の

支援団体・機関連携交流会に参加しました。

この連携交流会は、平成23年度より開催し、今年で3年度目延べ5回目の開催になります。

震災から2年6か月が経過し、被災地の状況やニーズも変化してきた中で、現地の課題や

それぞれの団体の活動の方向性を共有し、機密な連携を図るために岩手県保健福祉部主催で開催しています。

当日は、被災児童の支援団体や関係機関など約65名(34団体)が参加されていました。

仮設から災害公営住宅や高台移転等で生活環境もニーズも変わり、それに伴う児童の心身の変化に

対応した心のケアが求められています。

児童を取り巻く家族や地域の支えだけでなく、支援団体間のより機密な連携や継続的活動が

求められていると感じました。

特定非営利活動法人くらしのサポーターズが運営する「あすからのくらし相談室・宮古」

(あすくら・宮古)で、6月24日宮古市内にて 「社会貢献で会社も地域もよくするセミナー」

が開催されました。

このセミナーは当法人も共催しているNPO育成強化プロジェクトの一環で行われ、

企業・NPO・市民が一体となり、互いに協力してできる地域活動を考えることを目的として開催されました。

講演には企業や地域の方より60名程のご参加をいただき、栃木県で若者の学習や就労支援

をしている一般社団法人栃木若年者支援機構理事長 中野謙作氏より「若者を地域で育て

る!」と題する基調講演を行いました。

若者を取り巻く社会背景。そして、若者×しごと=会社も地域もよくする実践例をお話い

ただきました。

第2部として認定特定非営利活動法人日本NPOセンター統括部門長の新田英理子氏を講師に

「会社が出来る社会貢献で地域をよくする!」とのテーマでワークショップを行いました。

初めに「NPOと企業の協働」事例をご紹介いただき、自分たちで出来る社会貢献を考えました。

グループ毎に「自分の町の、自分たちで解決したいと考えている身近な課題」を挙げ、

その課題に自分たちで出来る取組みを発表し合いました。

「あすくら・宮古」では、当事者に寄り添って、その人が抱えるくらしの困りごとや

問題などを一緒になって解決をめざしていくところです。

今回のセミナーでは、沢山の地域の方、企業の方に参加いただき、こうした交流を通じて

より良い暮らしや地域づくりをみんなで一緒に考える機会となったと思います。

各方面で告知させていただいていた東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)主催の

第7回現地会議in岩手が7月9日、岩手県遠野市にて開催されました。

いわて連携復興センターでは共催として参画させていただきました。

当日は110団体、132名の方々にご参加いただきました、皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

サブタイトルを「今を伝え、これからを考える」とし、被災地や支援団体の現状と課題に迫りました。

なお、プロボノやクラウドファンディングの事例を取り上げ、積極的な活用事例を紹介しました。

多くの団体が抱える「人材」と「資金」という課題は、いかに組織の見える化をなし、

いかにそのための仕組みを活用していくかがポイントであり、2年以上経って見えにくくなった被災地を、

再度「わかりやすく」発信していく必要性があると感じられました。

多くの方々のご協力のもと第7回現地会議in岩手を成功させることができました。

本当にありがとうございます。ここで出された課題や、今後の展望をもとに、

いわて連携復興センターとしても引き続き復興に向かって取り組んでいきたいと思います。

生きがいや収入支援として岩手県内でも沢山の復興支援グッズが立ち上がっています。

その中の13団体が集結し、6/29~7/2 カワトク7階ロイヤルルームにて

「いわて手しごと絆フェア・・・岩手発」を開催しました。

今回出展した団体は下記の通りです。

・特定非営利活動法人サンガ岩手

・特定非営利活動法人生活温故知新

・モリオカてってのわ

・株式会社ループラス

・特定非営利活動法人まちづくり・ぐるっとおおつち

・神戸まけないぞう

・ハートニットプロジェクト

・一般社団法人SAVE IWATE

・特定非営利活動法人遠野山・里・暮らしネットワーク

・宮古あねさんショップ

・大槌復興刺し子プロジェクト

・一般社団法人和RING-PROJECT

・特定非営利活動法人いわて連携復興センター

※いわて連携復興センターは、活動紹介としてパネルを展示しております。

マスコミ報道でも周知し、当日は、市内外から沢山の方に来場いただきました。

今後も、各団体が単体での販売会を行うのではなく、

今回のように複数の団体が集結し、協力し合って継続的な支援の呼びかけ、

そして被災地の現状を発信していく予定です。

(直近では、7/12~ 花巻空港にて行われるスイーツフェアの一画で復興グッズの販売会を行う予定です)

※7/12~28「北海道スイーツセレクション」の詳細はこちら

→http://www.hna-terminal.co.jp/2013/06/post-46b8.html#search_word=スイーツフェア

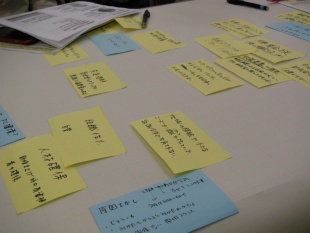

6月28日、宮城県仙台市のみやぎNPOプラザ 交流サロンで開かれた、

『NPO/NGOの組織基盤強化のためのワークショップ』に参加してきました。

(共催:パナソニック株式会社 認定NPO法人日本NPOセンター NPO法人杜の伝言板ゆるる)

この講座は、組織は事業を回してどんどん大きくなっていくものとして考えられがちですが、

実はその事業をまさしている組織そのものの基盤をしっかりと固めることを疎かにしているとが原因で、

事業運営に日々追われ自転車操業的な経営に陥り、なかなか持続可能な活動の発展に結びつかないケースが

多く見受けられることを受け、今回のワークショップでは、そんな事業ありきの状態から、

長期的視野で組織を発展させたいと考えている団体を対象としたプログラムでした。

またこれに合わせ、組織基盤の基盤強化を応援する「Panasonic NPOサポートファンド」の

2013年度募集説明も行われました。

初めに、日本NPOセンター代表理事 早瀬昇氏より「NPOの基盤強化とは」というタイトルで

基調講演が行われ、基盤強化の意味と意義についてお話をいたただ来ました。

その後、「Panasonic NPOサポートファンド」を活用し、

組織基盤強化に取り組んだ東京の「フレーパークせたがや」と仙台市の「アフタースクールぱるけ」の

事例が紹介されました。外部コンサルを導入し、団体を外部評価した事例など、とても参考になりました。

事例報告の後は「自分の組織における基盤強化の具体的な課題」を出し合い、

それらを可視化するワークショップが行われました。

ワークショップや全体をを通じて感じたことは、それぞれの団体課題に対して、

どうしてもその解決方法を考えがちだが、大切なのは、

その課題に至った現状分析をしっかりと行うことが必要だということです。

岩手県内の市民活動団体においても基盤強化の必要性は多くのところから聞こえてきます。

自分たちの団体の組織基盤も強化していきながら、今回教えていただいたことを、

地域で活動する団体へもお伝えしていけたらと思っています。

6月21日金曜日、盛岡市のマリオス(盛岡地域交流センター)18階、188会議室にて、

岩手県と日本マイクロソフト㈱が締結した「地域活性化協働プログラム」の覚書に基づく

各種プログラムの成果報告会が行われました。

この「地域活性化協働プログラム」は、岩手県内における個人や団体、組織等による

ICTの利活用の推進を通して、東日本大震災からの復興を進め、さらなる地域活性化に向けた取り組みを

岩手県とマイクロソフト(株)が協働で行うもので、「ITサポートプログラム」「NPO基盤強化プログラム」

「高齢者向けICT活用推進プログラム」「教育分野人材育成プログラム」の4つのプログラムから構成され、

いわて連携復興センターは、いわてNPO中間支援ネットワークの一員として、「NPO基盤強化プログラム」の

企画・運営等に1年間携わらせていただきました。

成果報告会では、「NPO基盤強化プログラム」の発表を幣法人より一部させていただきました。

事務局次長の大吹より「NPO基盤強化プログラム」の一年間の振り返りをさせていただいた後、

「他のセクターとの連携について」と題したパネル議論を行い、代表理事の鹿野と事務局長葛巻が、

ファシリテーター・登壇者として、岩手県政策地域部NPO文化国際課特命課長の佐々木様と、

日本マイクロソフト社会貢献部渉外・社会貢献課長の龍治様と共に、今回のプログラムを受け、

今後の展望や連携の可能性をお話させていただきました。

この1年間、全5回の研修は、毎回刺激のある講座でした。

今後は自分たちが地域で活動する団体のみなさんにノウハウを伝えらえれるように、

教えていただいたことを継続して活用していきたいと思います。

大吹より報告させていただいた一年間の振り返りを下記に添付させていただきます。

6月8日、仙台市で開催された、

「ベンチャー道場 イノベーションとベンチャービジネス~復興の先へ~」に

参加してきました。

【主催】

トーマツベンチャーサポート株式会社、

在札幌米国総領事館、一般社団法人MAKOTO

【後援】

青森県、秋田県、福島県、岩手県、山形県、仙台市、

創業スクエア、仙台商工会議所、東北経済産業局、

株式会社 日立ソリューションズ東日本、

社団法人 東北ニュービジネス協議会、

東北未来創造イニシアティブ

第6回目となる今回は、東北から新たな価値を創造するために、

第一線でご活躍されている経営者の方々がベンチャーとイノベーションについて議論を展開し、

イノベーションを起こすきっかけの場とすることを主旨に開催されました。

第1部では、「イノベーションとベンチャービジネス」というテーマにて、

「Fenox Venture Capital」のAnis Uzzaman氏による基調講演があり、

第2部では、「東北からイノベーションを起こすために」というテーマにて、

前出のAnis Uzzaman氏も加えた4名の会社経営に関わる方々による

パネルディスカッションが行われました。

ベンチャービジネスに関わる方々はもちろん、

これから起業をお考えの方やNPO関係者など、

100名近くが参加されていました。

今回は仙台市での開催でしたが、

このようなイベントは起業家にとって良い刺激になると思いますので、

もし岩手で開催される場合には、社会起業家を支援しているいわて連携復興センターとしても

協力させていただきたいと思いました。

5月28日盛岡市本宮地区において、盛岡市が都市再生機構(UR)より無償提供された住宅25棟を活用した

震災復興推進拠点としての取り組み「しぇあハート村」の開村式が行われました。

当日は、入村団体や関係者など約50人が参加されていました。

「しぇあハート村」には、昨年度から被災学生の寮として利用されている「もりおか復興支援学生寮」の他、

今年度からの新しい取り組みとして、NPO等の復興支援活動に取り組む団体の活動拠点としても

活用されることになり、公募で選ばれた復興支援団体8団体「ハートニットプロジェクト」

「ゆいねっと盛南」「公益社団法人助けあいジャパン」「一般社団法人ランプアップいわて」

「もりおか復興支援ネットワーク(盛岡市内に拠点がある団体37団体が加盟)」「いわてゆいっこ盛岡」

「特定非営利活動法人パワーアップ支援室」「特定非営利活動法人遠野まごころネット」が新たに

入村することになりました。

村のロゴマークは、るんびにい美術館(花巻市)の小林覚さんの原案で、個性溢れるデザインの

ロゴマークもこの日、お披露目されました。

被災地支援の新たな拠点として、これからの息の長い支援が期待されます。

6月1日、盛岡市にて行われた

「釜石リージョナルコーディネーター活動報告・募集説明会」に

参加してきました。

釜石リージョナルコーディネーター(通称:釜援隊)とは、

釜石市における自治体・企業・行政・NPOなどのステークホルダーとの連携を促しつつ、

地域住民が一体となってまちづくりや産業復興を進める上での「架け橋」役とのことです。

今回は第二期の募集でして、

第一期で採用された方々は現在すでに団体等に配属され、

ご活躍なさっています。

説明会では、釜石の現状報告の他、

その方々からの活動報告などもございました。

もしご興味のある方は下記HPより詳細及び募集要項をご覧ください。

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/index.cfm/12,24450,118,html

5月17日、盛岡市で開催されたシンポジウム、

「テレワークのこれからと震災復興の可能性

~クラウドソーシングを活用した仕事と生活の調和~」に参加してきました。

主催:盛岡市・もりおか復興サポートオフィス

後援:岩手県

このシンポジウムは、情報通信技術(ICT)を活用し、

特定の場所や時間にとらわれない柔軟な働き方であるテレワークの最新の研究と実践例を踏まえ、

それを利用した震災からの復興や新しいまちづくりの可能性を探る機会としたいものでした。

内容としましては、テレワークの現状に関しての基調講演と基調報告が前半あり、

後半は今回のシンポジウムと同名のテーマによるパネルディスカッションが行われました。

全体を通して、テレワークの必要性を感じながらも、

その前提となるITリテラシーを向上させることがまずは重要だと感じ、

いわて連携復興センターとしてもその一助となるセミナー等を今後も開催していきたいと思いました。