当団体は休眠預金等活用事業

「中核的災害支援ネットワーク構築プログラム」の実行団体です。

【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集_2020年6月17日現在

被災地の現状を直接伝え、全国からの継続的な関心につながる機会として、

いわて連携復興センターが今年度参画する「さんりくなりわい創出事業」の一環で、

関連する事業者さん向けに新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集をまとめています。

下記ファイルに各種支援情報を一覧にしておりますので、ご活用ください。

作成:りあすぱーく(さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム)

実施団体:一般社団法人SAVE IWATE,認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク,

NPO法人いわて連携復興センター

6月7日(日)、宮古市民文化会館にて、『日本フィルハーモニー交響楽団・東北の夢プロジェクト2020特別企画「日本フィルハーモニー交響楽団×宮古高校吹奏楽部 スペシャル座談会」』が開催されました。

昨年12月に東京・秋葉原で開催した「岩手NPO×首都圏企業 東京交流会」に参加してくださった日本フィルハーモニー交響楽団が、コロナ禍に行った活動としてご紹介します。

同楽団は、「被災地に音楽を!」プログラムで東日本大震災の復興支援を行っており、昨年8月に盛岡で開催したコンサートで宮古高校吹奏楽部と共演しました。しかし、今年は新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、岩手・東北に来ることが難しい状況となりました。

また、宮古高校吹奏楽部では、活動が休止し再開できない中で3年生が引退。さらに、全国吹奏楽コンクールも中止となり、部員たちは「何を目標に活動していけばいいのか」という思いを抱えていました。その中で「プロの演奏家と社会や音楽について話をしたい」とのアイディアが出され、「これはきっと未来につながる」と感じた顧問の先生が、「この状況でも何はできることはないか」と考えていた同楽団と検討し、短い準備期間にも関わらず実現したそうです。

当日は、オンライン(Zoomを活用)により同楽団事務局および金管5重奏のメンバー計6名と、同吹奏楽部員57名がつながり、「お互いに音楽を大切にしている者どうし、オーケストラのメンバーと本気で音楽について話し合う時間にしましょう!」とスタートしました。

「感動を与える演奏をするにはどうしたらいいのか?」

「YouTubeで見る演奏でも感動するが生演奏と何が違うのか?」

「コロナでコンサートが開催できない中で感じたことは?」

「コロナにより音楽の優先順位が以前より下がってしまうのではと心配だが、今後の音楽の可能性は?」

など、高校生からの質問はとても率直で鋭いものも多くありましたが、楽団員がそれぞれに思いを伝え、非常に熱く濃い座談会となりました。

中でも、今後の音楽の可能性については、「音楽に限らず全ての文化芸術は良い時代にこそ良いものが生まれる。だから、良い社会・良い世の中を作っていくことが大事。どんなジャンルの芸術も音楽も、安心してそれが作れる状態を作れるようにしていかなければならない。」と、人として音楽家として社会との関り方も話されていたことが印象に残りました。まさに、オンラインでの高校生へのキャリア教育の機会であったと感じます。

最後に、吹奏楽部を代表して部長から「プロの方をこれまでより身近に感じる事ができ、自分たちだけでは答えにたどり着けないことへのヒントをもらった。プロもアマも音楽の文化を続けていかなければならないと感じた。」とお礼の言葉があり、顧問の先生からは「未来に向けて語り合うコンセプトだったが、音楽の原点を考える機会になった。」と力強いコメントがありました。

今回は無観客で行われましたが、コロナ禍における県外からの活動(復興支援)のあり方としても非常に参考になりました。これからは、どの分野においてもリアルとオンラインを上手に組み合わせていくことが重要になると改めて感じます。その意味でも、この座談会は「地方にいても文化や芸術に触れる機会が増える」という可能性を見い出し、機会が増えるからこそ生=リアルに触れる価値を伝えるものでした。そして、参加した高校生が、岩手からも地方の文化や良いところをこれまで以上に発信できることを知るきっかけとなったのではないでしょうか。

「被災地に音楽を」プログラムは、日本フィルハーモニー交響楽団のHPで詳細が紹介されています。また、座談会の出演者詳細などは宮古市民文化会館のHPで掲載されています。

| 名称 | 2020年度 助成プログラム B 新型コロナ禍対応特別助成金 |

|---|---|

| 内容 |

1.概要と助成目的

当財団は『食』に関わる社会課題の解決に向けて、食育活動および子どもの貧困対策などに取り組む団体への寄付を中心とした助成活動を行っています。

今回、新型コロナウイルス感染拡大防止策の徹底で、学校休校、世帯収入の大幅減などで、これまで以上に生活困窮に陥っている子どもたちをささえようとしている「子どもの居場所づくり支援」の方がおられます。そうした活動をされている団体を対象に、このたび緊急助成を行うことになりました。

なお、今回は緊急対応ということで推薦枠、公益性という点で公募枠の2つで募集を行いますが、この応募要項は「公募枠」の内容です。

2.助成対象

① 助成事業対象期間:7月1日~10月31日

② 対象活動:コロナ禍の影響で、生活困窮となっている子どもたちへの食材提供、弁当配布などの食支援活動

③ 対象所在地:日本国内

④ 対象団体:以下のすべてに該当する団体を対象とします。

a. 活動を実際に行う団体の構成員が3人以上であること。

b. 原則として助成を申請する活動に類似する実績があること。

c. 助成終了後も食を通した居場所づくり活動を継続する意思があること。

d. 団体 活動を通じて、政治的または宗教的活動を行わないこと。

e. 反社会勢力でないこと、反社会勢力とのいかなる関わりもないこと 。

3.助成対象

・助成金使用事例:食材購入、近隣外食店の弁当購入費用、弁当容器代、食材引取り、配布、配達費用等

・助成対象外とする内容

a. 営利を目的とした案件、既に完了している案件

b. 団体スタッフの人件費、家賃、などの運営費用

c. すでに終了している事業

|

| 助成金額 |

一律10万円 40団体 (総額400万円)

|

| 募集期間 | 2020年6月30日(火)※郵送による必着とする。(FAXによる送信は不可) |

| お問合せ | 公益財団キユーピーみらいたまご財団事務局 / 一般社団法人 全国食支援活動協力会 事務局 |

| URL | http://www.kewpiemiraitamagozaidan.or.jp/support/index.html |

| 名称 | 2020年度助成事業 ボランティアグループ等が行う事業への助成 |

|---|---|

| 内容 |

ボランティアグループ等が在宅高齢者または在宅障がい者等のために福祉活動や文化活動を行うために必要な費用または機器、機材、備品等を整備するための費用に対し助成する。

(在宅高齢者・在宅障がい者等の家族のための福祉活動や文化活動を含みます。また、社会福祉法人等が行う在宅高齢者等への地域公益事業・生活支援事業(例:生活物品入手支援・配送等)を含みます。)

■対象となる事業

A.在宅高齢者または在宅障がい者等の自助・自立の意欲を引き出し、または鼓舞する等その生活の支援・向上に資する事業・費用

B.在宅高齢者または在宅障がい者等と地域の人々が交流し支え合う、地域共生の仕組みづくり事業・費用(例、認知症カフェ、地域サロン、生活物品入手支援・配送等)

C.在宅高齢者または在宅障がい者等の福祉に関する事業をするために必要な機器、機材、備品等を整備する事業・費用

|

| 事業費 | 1件 10万円~50万円 (合計2,000万円) |

| 募集期間 | 2020年6月30日(火)※郵送による必着とする。(FAXによる送信は不可) |

| お問合せ | 公益財団法人 太陽生命厚生財団 |

| URL | http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html |

| 名称 | 2020年度 ファイザープログラム 心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援 |

|---|---|

| 内容 |

助成の対象となるプロジェクトは前頁の「プログラムの趣旨」に合うものとしますが、本年度からは特に下記の3点を重点課題として助成します。また、「市民研究」への取り組みも期待しています。

(1) 当事者が主体となって、市民や専門家と協力して進める取り組み

患者団体や障がい者団体あるいはその他のヘルスケア上の課題をもつ当事者の団体が、広く市民の参加や協力を得ながら、当事者の充実した生き方を実現するための調査研究や実践活動

(2) 関係する団体等と連携し、ネットワークを強化し広げる取り組み

立場や得意分野を異にする複数の団体が、それぞれの特性を生かしながら連携してヘルスケア上の課題に取り組み、さらにそのネットワークを強化したり広げたりするための調査研究や実践活動

(3) 現場の視点から新たな課題を発掘し、その解決を目指す取り組み

実践を通じて現場から見えてきた、一般にはほとんど認識されておらず公的な施策もない課題について、その実態を明らかにし、その解決の方策を検討し、解決を目指す調査研究や実践活動

以上の重点課題に限らず、新たな発想による独創的で試行性の強い取り組みは助成対象とします。

|

| 事業費 | 1件あたり助成金額は 50万円~300万円 (助成総額1,500 万円) |

| 募集期間 | 2020年6月15日(月)~6月30日(火)※必着 |

| お問合せ | 特定非営利活動法人市民社会創造ファンド ファイザープログラム事務局 担当:山田・坂本 |

| URL | https://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/philanthropy/pfizer_program/announce/index.html |

【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集_2020年6月10日現在

被災地の現状を直接伝え、全国からの継続的な関心につながる機会として、

いわて連携復興センターが今年度参画する「さんりくなりわい創出事業」の一環で、

関連する事業者さん向けに新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集をまとめています。

下記ファイルに各種支援情報を一覧にしておりますので、ご活用ください。

作成:りあすぱーく(さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム)

実施団体:一般社団法人SAVE IWATE,認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク,

NPO法人いわて連携復興センター

【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集_2020年6月3日現在

被災地の現状を直接伝え、全国からの継続的な関心につながる機会として、

いわて連携復興センターが今年度参画する「さんりくなりわい創出事業」の一環で、

関連する事業者さん向けに新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集をまとめています。

下記ファイルに各種支援情報を一覧にしておりますので、ご活用ください。

作成:りあすぱーく(さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム)

実施団体:一般社団法人SAVE IWATE,認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク,

NPO法人いわて連携復興センター

| 名称 | 「心の復興」事業 (令和2年度 第2回) |

|---|---|

| 内容 |

東日本大震災の被災地では、応急仮設住宅等での避難生活が長期化するとともに、災害公営住宅等でのコミュニティ形成が十分にはなされていない状況において、被災者の孤立防止等が重要となっており、以下のような取組により、被災者自身が主体的・継続的に参画し、活動する機会の創出を通じて、被災者が、他者とのつながりや、生きがいをもって前向きに生活することを支援する取組等の促進を図ります。この際、被災者自身が取組の企画・運営に携わるなど、一過性ではなく、継続的かつ主体的に取り組むことにより、事業終了後も被災者による自主的な活動へ繋げていくことを促すものであることが求められます。

また、被災地では、引き続き復興に向けた取組が進められる中で、被災者の積極的な参画の下、震災の風化防止や地域の活性化の取組を促進し、地域コミュニティの再構築を図ります。

※なお、令和2年度につきましては、今回の募集が最後の予定ですので、ご注意ください。

|

| 事業費 | 上限350万円 |

| 募集期間 | 令和2年6月1日(月)~令和2年6月15日(月) |

| お問合せ | 復興庁 被災者支援班(復興庁「心の復興」事業 担当) |

| URL | https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-4/20200525165453.html |

北上市内に建設された災害公営住宅:県営黒沢尻アパートにて、5月26日(火)からラジオ体操が行われています。

これは、北上市内に災害公営住宅が建設されるにあたり、約2年前から住民のコミュニティ形成に向けて支援体制を構築してきた、市・社協を含む支援者チームが働きかけたもので、いわて連携復興センターもこのチームの一員として動いています。

昨年冬に完成し今年2月に入居が始まった同アパートでは、これから住民集会を開催してコミュニティづくりや様々な活動を話し合っていこうというタイミングで、全国で新型コロナウィルス感染が拡大しました。「密を避ける」感染予防のために集会は開催できず、外出自粛が続きました。

こうした状況の中、支援者チームは「住民が集まることができない状況であるものの、入居して間もない時期がコミュニティ形成に非常に重要な時期である」ことを確認し、その中で何ができるかを模索し話し合いを重ねて、3つの密を避けながら早急にできる取組みとしてラジオ体操の提案となりました。

今回の取組みは、住民の意向(ニーズ)を聞いて活動のサポートを行う通常の支援方法ではなく、支援者からコロナ禍の状況を鑑みて仕掛けたことが特徴です。さらに、県営黒沢尻アパート内のコミュニティづくりに加えて、同アパートと近隣との関係づくりも目指しています。

沿岸部の災害公営住宅では、住宅が大規模で単独の自治会やコミュニティ形成が進められることも多いですが、内陸では、元々ある地域に新しく中規模な住宅が建設されるため、既存地域との融和はとても重要です。県営黒沢尻アパートも、市営住宅や戸建て住宅がすぐ隣にあり、自治会は隣接する2つの既存自治会のうちの1つに編入することが決まっていました。そこで、同アパートと編入先自治会の全世帯、さらに周辺の住民にもチラシで案内し、誰でも参加できる形で行っています。

初日からお天気にも恵まれ、継続して20名以上が参加しています。マスク着用、間隔をとって感染症対策に気を付けながら取り組んでいます。

「みなさんの顔が見られて嬉しい」、「どこに誰が住んでいるか前よりわかるようになった」、「体を動かすことが気持ちよい」という声や、体操後におしゃべりや情報交換する様子が見られ、交流のきっかけになってきています。スタートしたばかりですが、今後、住民主体とするための働きかけを行っていきます。

| 名称 | Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs[国内助成]2020年度 |

|---|---|

| 内容 |

国内の貧困の解消、または、貧困と関連のある問題の解消に向けて、持続的・発展的に社会の変革をめざすNPO で、以下の要件を満たす団体を対象とします。

① 国内に主たる活動と事務所を有する民間非営利組織であること

② 団体設立から 3 年以上が経過し、有給常勤スタッフが 1 名以上であること

③ 政治・宗教活動を目的とせず反社会的な勢力とは一切関わりがないこと

助成の対象となる事業

助成の対象となる事業は、第三者の多様で客観的な視点を取り入れた組織基盤強化とし、次の何れかのコースの取り組みを応援します。どちらか相応しいコースを選んでご応募ください。

◆組織診断からはじめるAコース

助成 1 年目は組織診断に取り組み、組織の優先課題とその解決の方向性を明らかにして、組織基盤強化計画を立案します。助成 2 年目以降は 1 年目に立案した組織基盤強化計画に基づき、具体の組織課題の解決や組織運営の改善に取り組みます。

◆組織基盤強化からはじめるBコース

助成 1 年目の応募の時点で、組織の優先課題とその解決の方向性が明らかとなっており、立案した組織基盤強化計画に基づき、具体の組織課題の解決や組織運営の改善に取り組みます。

|

| 助成金額 |

A コース

(1 年目) 1 件あたりの助成金額は上限 100 万円

(2 年目・3 年目) 1 件あたりの助成金額は上限 200 万円(毎年)

B コース

(1 年目・2 年目) 1 件あたりの助成金額は上限 200 万円(毎年)

※2020 年の新規助成の助成総額は 750 万円を予定。継続助成とあわせて国内助成の助成総額は 1,500 万円。

|

| 受付期間 | 2020年7月16日(木)~7月31日(金)【必着】 |

| お問合せ |

特定非営利活動法人市民社会創造ファンド

Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs 国内助成・協働事務局(担当 坂本・霜田)

|

| URL | https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary.html |

| 名称 | 2020年度 子ども育成支援事業 |

|---|---|

| 内容 |

読売光と愛の事業団は、子どもの貧困が社会問題と言われる中、日本で暮らす子どもたちがその環境などに左右されずに、健全に育つように支援活動をされている団体に資金助成します。

助成対象

将来の担い手である子どもの健全な育成に向けて、支援活動を過去 3 年以上にわたって続けている団体で、その内容が社会のニーズに応えていて、計画に実現性があるもの。

例)

・貧困家庭の子どもや親に対する支援

・子ども食堂など子どもの居場所づくり

・不登校や引きこもりの保護者に対する支援

・啓発やボランティア養成

・貧困家庭の子どもの学習支援

・絵本などの読み聞かせ活動

・児童養護施設退所後の若者支援

|

| 助成金額 |

1団体につき 50 万円を上限(総額 450 万円の助成を予定)

※法人格の有無は問いません。人件費は全体の 30%以内で認めます。

|

| 募集期間 | 令和2年6月30日(火)必着 |

| お問合せ |

読売光と愛の事業団・子ども育成支援係

|

| URL | https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/post-320.html |

| 名称 |

新型コロナウイルス感染症被害対策:舞台芸術を未来に繋ぐ基金

|

|---|---|

| 内容 |

「舞台芸術を未来に繋ぐ基金」に集まった寄付金を原資として、新型コロナウイルス感染症の拡大防止によって活動停止を余儀なくされた舞台芸術に携わる出演者・クリエイター・スタッフ(個人、団体問わず)に対して今後の活動に必要な資金を助成することで、出演者・クリエイター・スタッフが出来るだけ早くこの危機を乗り越え、元の活動に戻れるよう、舞台芸術を守る一助になることを目指します。

支援対象

新型コロナウイルスの感染拡大の影響及び感染症拡大防止策の影響で、活動の休止・中止・延期に追い込まれた舞台芸術関係の担い手(個人)

※担い手とは、舞台芸術関係の出演者(俳優、演奏家など)、クリエイター(作家、演出家、作曲家、振付家、殺陣師、美術、照明、音響、衣装、ヘアメイクなどのプランナー)、各種スタッフ(舞台監督、演出部、衣装部、照明部、音響部、プロデューサー、制作、票券など)、舞台芸術周辺関係者(ライター、カメラマン、デザイナーなど。但し舞台芸術関連の仕事を主として生計を立てている事)

※いずれも申請時点で団体や事務所所属の場合は給料制でない人に限る

※ただし、学生は対象外とする

新型コロナウイルスの感染拡大の影響及び感染症拡大防止策の影響で、活動の休止・中止・延期・休業・閉館に追い込まれた舞台芸術に関係する団体のうち

①舞台芸術を主に主催する団体(劇団、楽団等)

②舞台芸術を開催・上演するための会場などの施設(劇場等)を運営する団体

※法人格の有無・種別は問いません(任意団体でも可)

※応募多数となった際は、〈個人→団体→法人〉の優先順で採択させていただく予定です。

※個人、団体、法人の採択決定数については、寄付金の集まり具合や応募者数のバランスを見つつ配慮していく予定です。

|

| 事業費 |

個人 上限50万円 団体・企業 上限100万円 |

| 募集期間 | 2020年6月1日(月)〜2020年6月9日(火)17: 00まで |

| お問合せ | 公益財団法人パブリックリソース財団 |

| URL | https://www.info.public.or.jp/mirai-performing-arts-fund |

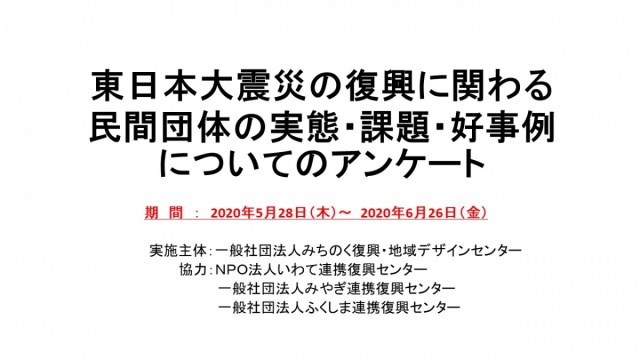

5月28日より一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンターで実施している、「東日本大震災の復興に関わる民間団体の実態・課題・好事例についてのアンケート」調査に、いわて連携復興センターも協力しています。

一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンターは、岩手、宮城、福島の連携復興センターが2019年に設立したシンクタンク機能を持つ組織です。

県域を超える広域コーディネート事業・東日本大震災の活動過程における検証事業に取り組んでいます。

本調査は東日本大震災からの復興に関わる活動を行った民間団体*を対象として実施しています。

*この調査での民間団体はNPO法人、一般社団法人、任意団体など非営利活動を行っている・いた団体です。

その結果をもとに東日本大震災からの民間団体の活動についての事例集を作成し、これからの活動に活用して頂きたいと思っています。

また、頂いたご意見を基に、行政機関への提案等に繋げて参ります。

もうすでにご回答頂いた皆様,ご協力ありがとうございます。

まだ回答頂いてない皆様につきましては、下記一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンターのページよりご協力お願い致します。

https://michinoku-design.org/?p=247

尚、回答期限は6月26日を予定しております。

お問合せ等につきましては、下記までお願い致します。

【お問い合わせ】

一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター

電話:022-797-6708

FAX:022-797-6788

Email:info@michinoku-design.org (担当:栗原、葛巻)

| 名称 |

赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン 居場所を失った人への緊急活動応援助成 〜「たすけて」の声に寄りそうために〜 |

|---|---|

| 内容 |

国の自粛要請の解除が進む中、経済活動が再開される一方、生活面では STAY HOME が広く呼びかけられています。 一方で、虐待やネグレクトなどで家にいられない子どもや若者たち、経済状況悪化のため仕事や家を失った人々、家に留まらなければならないストレスから家庭内暴力(DV)のおそれが高まっている家庭など、様々な理由から居場所を失い、孤立する人々の生活課題が顕在化してきています。

こうした人々に対し、感染防止に努めながら相談に乗り、必要な制度の利用を支援する、居場所を提供する、多様なツールを活用してつながりを作り孤立を防ぐ、などの緊急支援がさまざまな団体・機関によって展開されていますが、いずれの団体・機関も人材や活動資金は十分ではありません。

そこで、居場所を失った人々に対する緊急支援活動を資金面から支援し、このコロナ禍において「誰一人取り残さない(leave no one behind)」社会をつくることを目的として、本助成を実施します。

■助成対象団体

・社会福祉・地域福祉の推進を目的とする非営利の団体(法人格の有無は不問)

・応募時点で団体が設立されており、助成対象事業の実施体制が整っていること(活動

年数は不問)

・反社会的勢力および反社会的勢力と密接な関わりがある団体でないこと

■助成対象活動(事業)

新型コロナウイルスの影響により、孤立が加速化し、居場所が失われた人や経済的困難に陥った人々に対する次のような緊急支援活動(事業)で、多機関連携や協働により展開されるものを対象とします。

・相談支援活動 例:心のケアの企画、活用できる公的支援制度の助言など

・生活支援活動 例:生活必需品の提供など(フードバンクについては※を参照)

・居場所支援の活動 例:DV、虐待被害者へのシェルター提供など

・つながりを作る活動 例:オンラインツール等を活用した企画など ・その他、孤立を防ぐための先駆的・モデル的な活動

|

| 助成金額 |

事業あたりの助成上限額は300万円。

※第1回助成総額は3,000 万円を予定。

※寄付の状況によっては、第2回目以降の助成公募を行う可能性があります。

|

| 募集締切 | 令和2年6月8日(月)必着 |

| 問合せ先 | 社会福祉法人中央共同募金会 |

| URL | https://www.akaihane.or.jp/camp-covid19/ |

【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集_2020年5月27日現在

被災地の現状を直接伝え、全国からの継続的な関心につながる機会として、

いわて連携復興センターが今年度参画する「さんりくなりわい創出事業」の一環で、

関連する事業者さん向けに新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集をまとめています。

下記ファイルに各種支援情報を一覧にしておりますので、ご活用ください。

作成:りあすぱーく(さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム)

実施団体:一般社団法人SAVE IWATE,認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク,

NPO法人いわて連携復興センター

| 名称 |

「赤い羽根 子どもと家族の緊急支援 全国キャンペーン」

(新型コロナウイルス感染症の影響により日常生活に困難を抱える子どもと家族等の支援活動)

|

|---|---|

| 内容 |

新型コロナウイルスの感染拡大及び緊急事態宣言の影響を受け、子どもたちとその家族等をめぐる生活課題の長期化が憂慮される事態となっていることから、地域で増加すると考えられる子どもと家族等の生活課題を解決する支援活動を資金面で支えるため、助成公募を実施します。

■助成対象団体

地域において子どもや家族に対する支援活動、こども食堂支援、一人暮らし高齢者への食の支援

活動等を実施している民間非営利団体であることを要件とします。(法人格の有無は問いません)

■助成対象事業

(1)新型コロナウイルスの感染症拡大の影響を受け、社会的に孤立することが懸念される子どもや家族、高齢者等を緊急的に支援する活動等

(2)支援活動の効果や緊急性が高く、活動に伴う経費の必要性が認められる事業

(3)営利を目的としない事業

(4)令和2年5月1日から令和2年6月30日までに実施する事業

ア 活動の効果や緊急性、経費の必要性が、応募書類から読み取れるものを優先して助成します。

イ 事業実施期間は、社会情勢等により延長する可能性があります。

|

| 助成金額 | 1件あたり30万円 |

| 募集締切 | 令和2年6月4日(木) |

| 問合せ先 | 社会福祉法人岩手県共同募金会 |

| URL | http://www.akaihane-iwate.or.jp/cgi-bin/news.cgi?f1=1589423719&f2=staff |

| 名称 | 令和2年度 あしたのまち・くらしづくり活動賞 レポート募集 |

|---|---|

| 内容 | 地域が直面するさまざまな課題を自らの手で解決して、住み良い地域社会の創造をめざし、独自の発想により全国各地で活動に取り組んでいる地域活動団体等の活動の経験や知恵などのストーリーをレポートとしてぜひお寄せください。 |

|

表彰・賞状等

の贈呈

|

●あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣総理大臣賞……1件 賞状、副賞20万円

●あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣官房長官賞……1件 賞状、副賞10万円

●あしたのまち・くらしづくり活動賞・総務大臣賞…………1件 賞状、副賞10万円

●あしたのまち・くらしづくり活動賞・主催者賞……………5件 賞状、副賞 5万円

●あしたのまち・くらしづくり活動賞・振興奨励賞………20件 賞状

|

| 応募締切 | 令和2年度7月3日(金) |

| お問合せ | 公益財団法人あしたの日本を創る協会 |

| URL | http://www.ashita.or.jp/prize/ |

| 名称 | 「地域助け合い基金」でコロナ禍を乗り越えて共生社会へ |

|---|---|

|

内容 ・ 金額 |

助成の対象活動と配分額等

地域で暮らす人同士の助け合い活動(つながりづくりを目的とした居場所・通いの場を含む)

を対象とします。

・活動の分野は、高齢者、子ども、認知症、障がい、生活困窮の方々、外国人、ケア家族の支

援他、特定分野の制限はありません。ただし、日本国内の活動に限ります。

・1団体で以下に記載する複数の活動をまとめて、あるいはその都度申請することが可能です。

活動を進めるために必要な、人、モノ、場所などにかかる費用を支援します。

◎コロナ禍対応助成(当分の間、優先配分)

Ⅰ コロナ禍により被った助け合い活動の被害額の支援(活動関係者が自ら補填する額)

・活動を引き続き実施または継続を予定する場合とします。

・2020年2月1日に遡った申請が可能です。

上限の目安:20万円

Ⅱ コロナ禍により生じた生活上の不便・不安を解消するための助け合い活動

・申請時から概ね1か月以内に実施する取り組み(準備でも可)

上限:10万円

◎共生社会推進助成

Ⅲ 地域の助け合いを維持・発展する活動(新たに団体を設立する場合、または新たに活動を

広げる場合等)

・申請時から概ね6か月以内に実施する取り組み(準備でも可)

上限:15万円

|

| 募集期間 | 2020年5月18 日から常時実施。寄付は時期を問わず、配分は随時行います。 |

| お問合先 | 公益財団法人さわやか福祉財団「地域助け合い基金窓口」 |

| URL | https://www.sawayakazaidan.or.jp/covid19-donate/ |

【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集_2020年5月20日現在

被災地の現状を直接伝え、全国からの継続的な関心につながる機会として、

いわて連携復興センターが今年度参画する「さんりくなりわい創出事業」の一環で、

関連する事業者さん向けに新型コロナウイルス感染症に係る支援情報・制度リンク集をまとめています。

下記ファイルに各種支援情報を一覧にしておりますので、ご活用ください。

作成:りあすぱーく(さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム)

実施団体:一般社団法人SAVE IWATE,認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク,

NPO法人いわて連携復興センター