●タイトル:現地NPO応援基金[特定助成]

東日本大震災復興支援JT NPO応援プロジェクト 第7回(新規助成)

●助成内容:岩手県・宮城県・福島県のいずれかの県において、民間非営利組織が地域の人々と

共に取り組む、コミュニティの復興・再生・活性化に向けた事業。

特に以下の視点をもって取り組まれる事業。

・地域の人々の希望を支える事業

・地域の人々の主体性を育む事業

・地域の人々に長期的視点を持ちながら、寄り添う事業

●助成金額:1件あたり300~500万円以内

●締め切り:2015年1月5日(月)から2015年1月19日(月)必着

●問い合わせ:認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター

『東日本大震災復興支援 JT NPO応援プロジェクト』事務局

※詳しくはこちら→http://www.jnpoc.ne.jp/?p=7007

●タイトル:現地NPO応援基金[特定助成]

東日本大震災復興支援JT NPO応援プロジェクト第7回(継続助成)

●助成内容:岩手県・宮城県・福島県のいずれかの県において、

民間非営利組織が地域の人々と共に取り組む、

コミュニティの復興・再生・活性化に向けた事業。(JT NPO応援プロジェクト助成団体が対象)

特に以下の視点をもって取り組まれる事業。

・地域の人々の希望を支える事業

・地域の人々の主体性を育む事業

・地域の人々に長期的視点を持ちながら、寄り添う事業

●助成金額:1件あたり原則上限400万円以内

●締め切り:2015年1月5日(月)から2015年1月19日(月)必着

●問い合わせ:認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター

『東日本大震災復興支援 JT NPO応援プロジェクト』事務局

※詳しくはこちら→http://www.jnpoc.ne.jp/?p=7012

●タイトル:連合・愛のカンパ「中央助成」

●助成内容:・大規模災害などの救援・支援活動

・戦争や紛争による難民救済などの活動

・人権救済活動

・地球環境保全活動

・ハンディキャップをもった人たちの活動

・教育・文化などの子どもの健全育成活動

・医療や福祉などの活動

・地域コミュニティー活動(レクリエーション活動を除く)

・生活困窮者 自立支援活動

●締め切り:平成27年3月31日

●問い合わせ:日本労働組合総連合会

※詳しくはこちら→http://www.jtuc-rengo.or.jp/info/boshuu/2015campa/chuo.html

●タイトル:第16回社会貢献基金助成

●助成内容:地域の種々の災害の救済、社会福祉事業、環境保全事業、

国際協力など社会貢献活動を行う各種団体等への助成、

並びに社会貢献に資する調査・研究を目的とした事業に対する助成を行い、

以て日本の生活文化と地域社会の発展に寄与することを目的としています。

●助成金額:上限2,000千円

●締め切り:平成27年2月末日(必着)

●問い合わせ:一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 社会貢献基金 運営事務局

※詳しくはこちら→http://www.zengokyo.or.jp/social/promotion/01.html

大船渡市市民活動支援センターさん主催の「みんなで一緒に学ぼう会」のご案内です。

講師に弊団体 事務局長の葛巻から、共感を得ながら市民を巻き込む手法の一つである

コミュニティオーガナイジングについてお話させていただきます。

ご興味のある方は、是非ご参加くださいませ。

下記、詳細です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1月19日開催 みんなで一緒に学ぼう会〜その12〜「コミュニティオーガナイジング」

【内容】

コミュニティオーガナイジングについて

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 事務局長 葛巻徹 氏

●タイトル:平成27年度助成事業

●助成内容:1、社会福祉活動に対する助成

2、社会福祉施設整備事業に対する助成

3、社会福祉従事者研修に対する助成

4、社会福祉の啓発及び顕彰事業に対する助成

●助成金額:300万円までまたは当該事業費の90%以内のいずれか低い額

●締め切り:平成27年1月14日(平成27年度は第2次募集の予定はありませんのでご留意願います。)

●問い合わせ:公益財団法人岩手県福祉基金

※詳しくはこちら→http://www.iwate-shakyo.or.jp/kikin/index.html

●タイトル:平成27年度活動助成事業(一般財団法人ゆうちょ財団)

●助成内容:高齢者及び大規模災害の被災者等向けに金融相談事業や金融教育事業等を行う

NPO等団体を対象に、その活動費の一部を助成します。

ア 金融相談会の開催

イ 金融相談員の育成・確保

ウ 金融知識の普及等に関するセミナーの実施

エ 金融トラブル未然防止等に関する情報提供

オ 金融教育教材の作成配布 他

●助成金額:10万円まで

●締め切り:平成27年1月31日必着

●問い合わせ:一般財団法人ゆうちょ財団

※詳しくはこちら→https://www.yu-cho-f.jp/kyotoku/kyotoku_index.html

●タイトル:赤い羽根「災害ボランティアNPO活動サポート募金」助成(第16次)

●助成内容:東日本大震災で被災された方を支援するボランティア活動や日本全国の被災者の避難先、

原子力発電所事故に伴う住民の避難先における活動に助成を行います。

●助成金額:①短 期(30日未満)の活動:50万円以内

②中長期(30日以上)の活動:300万円以内

●締め切り:平成27年1月9日~平成27年1月23日必着

●問い合わせ:社会福祉法人 中央共同募金会

※詳しくはこちら→http://www.akaihane.or.jp/er/p6.html

NPO法人サンガ岩手さんより、下記イベント情報のご案内です。

下記、詳細です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

復興まちづくり防災講演会

~津波から復興した奥尻島20年の軌跡~震災後、行政、町民はどう動いたのか~

【日時】

■昼の部:平成27年1月21日 14:00~15:30 和野っこハウス(大槌町大槌第5地割47-1)

■夜の部:平成27年1月21日 18:00~20:00 大槌町役場3階大会議室(大槌町上町1-3)

※講演後は会場からの質疑へもお答えいたします。

【申込み】不要・入場無料

電通とNPO広報力向上委員会は、NPOの広報力やコミュニケーション力の向上を願い、

全国各地で「伝えるコツ」セミナーを行ってきました。言葉やビジュアルの表現の前に誰に、

何を伝えたいのか、何を解決したいのかが整理できていないことが、よくあります。

このセミナーは、「うまく伝わらない」というお悩みを持つ方を対象に「伝えるコツ」を

電通の講師さんから学ぶものです。

今回の釜石でのセミナーは、NPOへの「共感」はどうしたら得られるのか?

NPOにどうしたらお金が集まるのか?をテーマに開催致します。

企業広告の観点と「伝えるコツ」の基礎的な考え方から、NPOの広報活動の重要なポイント

をお伝えします。また、クラウドファンディングという新しいお金の集め方をご紹介します。

いわて連携復興センターも共同主催として参画させていただいております。

是非、皆様のご参加をお待ちしています。

電通+NPO広報力向上委員会「伝えるコツ」in釜石

【日 時】2015年1月21日(水)10:00~17:00 ※各自昼食をご用意ください。

【会 場】特定非営利活動法人カリタス釜石 1F多目的ホール

(〒026-0022 岩手県釜石市大只越町2-4-4)

http://www.caritaskamaishi.com/

【講 師】 株式会社 電通 シニア・クリエーティブ・ディレクター 横尾嘉信 氏

株式会社 電通 チーフ・プランナー 蓮村俊彰 氏

【対象者】 NPOほか民間の非営利組織で活動されている方

できるだけ1団体から複数名の参加をお願いします。

【定 員】 20団体

【参加費】 1,000円(テキスト冊子代含む)※2名以上参加の場合1団体2,000円

【主 催】 特定非営利活動法人@リアスNPOサポートセンター

【共 催】 特定非営利活動法人いわて連携復興センター

認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター

株式会社 電通

【協 力】 NPO広報力向上委員会

【お申込み・お問合せ】

参加ご希望の方はお名前、所属団体を下記までお知らせください。

info@rias-iwate.net

特定非営利活動法人 @リアスNPOサポートセンター(担当:佐々木)

TEL 0193-22-2421 FAX 0193-27-8121

●タイトル:平成27年度宮古市産業振興補助金

●助成内容:宮古市内の企業、事業者、生産者及び生産団体、NPO、任意団体、新規創業予定者などが

行う「生産力の向上」、「各産業相互の連携強化」、「地域資源の活用」、

「人材・後継者の育成」などの事業を募集。

●助成金額:1事業当たり50万円(※経費の5分の4以内)

●締め切り:第一次 〜平成27年2月10日(火)

第二次 平成27年4月1日(水)〜平成27年5月29日(金)

●問い合わせ:産業振興部産業支援センター

※詳しくはこちら→http://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/entryindustrysubsidy.html

●タイトル:2015年度 地域ささえあい助成

●助成内容:生活協同組合または、その他のNPO法人等が行う下記の活動に対し助成します。

1 「くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資する」

例: 地域住民による高齢者等への生活支援のコーディネート、障がい者の就労支援、

震災による避難者へのカウンセリングの取り組みなど

2「命を守り、その人らしい生き方ができるようにする」

例: 病気やケガで治療中の方やそのご家族への治療に専念できる環境の提供や、

治療中における精神面でのサポートを通して生活の質の向上を目指す取り組み、

病気の予防や早期発見を目的とする啓蒙活動など

3「女性と子どもが生き生きする」

例: 子育てひろばの開設・運営、出産後の再就職や社会復帰を支援する取り組み、

DV被害者からの相談を受け付ける活動など

※東日本大震災の支援に関わる以下テーマの活動については、選考で優先して

取り扱う場合があります

●助成金額:1団体100万円上限(但し、審査委員が認めた活動に対してはその限りではない)

●締め切り:2015年2月10日(火)~3月15日(日)

●問い合わせ:日本コープ共済生活協同組合連合会

※詳しくはこちら→http://coopkyosai.coop/about/csr/socialwelfare/2015.html#section_theme

もりおか復興支援センター主催(受託 一般社団法人SAVE IWATE)のイベント情報です。

下記、詳細です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

第3回復興支援市民フォーラム

「東日本大震災・原発事故から4年――放射線と健康影響を考えるフォーラム」

―南相馬市で内部被ばく検査に携わってきた坪倉正治医師を迎えて―

福島第一原発から23キロの所にある南相馬市立総合病院で、住民の内部被ばく検査と医療支援に

携わってきた坪倉医師が検査データなどを基に「福島のいま」を話します。

【日時】1月22日(木)18時半~ 20時半終了予定

【場所】アイーナ 8階 804A会議室(盛岡駅西口すぐ)

【内容】南相馬市で内部被ばく検査に携わってきた専門医、

坪倉正治氏が放射線の影響について分かりやすく説明し、皆さんの質問に答えます。

復興庁では、「復興支援インターン」特設ページを開設しました。(平成26年12月19日)

下記、詳細です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「復興支援インターン」は、日本全国の大学生が、被災企業で職業体験を実施し、

職業体験を通じて感じ・学んだ被災地及び被災地産業の現状を、全国各地で情報発信することで

、被災地産業の振興や被災地全体の振興に繋げることを目的とするプログラムです。(共催:復興庁)

こちらでは、最新の取組報告を含め、これまでに行った実績を掲載しています。

これまでの実績: 受入企業22社 参加大学16校 参加者数:188名(平成26年12月時点)

※詳細はこちら→http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/fukkoshien_intern/index.html

公益財団法人 人権教育啓発推進センター様主催のイベント情報です。(@東京)

パネリストとして、特定非営利活動法人遠野まごころネット副理事長 小谷雄介氏もご登壇されます。

下記、詳細です。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

法務省及び公益財団法人人権教育啓発推進センターは,人権シンポジウムin東京

「震災と人権~被災者の方々の心に寄り添う復興のために~」を開催します。

東日本大震災から4年が経とうとしている現在も,被災地では復興に向けて様々な

取組が行われていますが,高齢者や障がいのある人など,きめ細やかなサポートを要する方々や,

福島第一原子力発電所事故の影響により多大な被害を受けた農業者・漁業者の方々にとって,

「復興」への道のりはまだまだ長く,遠い状況にあります。

このシンポジウムでは,被災地において,高齢者や障がいのある人,農業者の支援活動を

行っている方をパネリストに迎え,実情の報告や改善策の議論等を通じ,被災者の方々の

心に寄り添う復興のために,震災復興における人権的配慮の重要性について考えます。

皆様のご来場をお待ちしております。

【実施概要】

■日時

平成27年1月10日(土)13:30~17:05(開場12:30)

■会場

よみうり大手町ホール(東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞東京本社)

「【ご案内】1月10日 「震災と人権~被災者の方々の心に寄り添う復興のために~」(東京会場)開催のお知らせ」の続きを読む

12月19日、盛岡市で「浜娘の新酒を楽しみながら大槌の今を知る」を開催いたしました。

主催:特定非営利活動法人いわて連携復興センター

協力:赤武酒造株式会社、特定非営利活動法人吉里吉里国、

一般社団法人SAVE IWATE、株式会社Next Cabinet IWATE(KAKERU)、

ファン度レイジング・マーケティング

こちらはいわて連携復興センターが推進しているプロジェクト

「いわてトライアングッド」の一環として開催したもので、

このプロジェクトは、岩手県内のNPOと企業におけるwin-winの連携を促進し、

復興と地域を盛り上げていくことを目的としています。

今回は「株式会社赤武酒造」さんと「NPO法人吉里吉里国」さんをお迎えし、

それぞれの震災からこれまでの歩みやこれからの展望などをお話いただき、

参加された方々におきましては、開催に先立ち発売された赤武酒造さんの新酒(浜娘)を

楽しみながらも、真剣にその話に耳を傾けていらっしゃいました。

また、SAVE IWATEさんからは、赤武酒造さんと共同開発された「くるみのおさけ」の

開発経緯などをお話いただき、そちらもまた参加者に振る舞われました。

約30名の方々にご参加いただき、

その皆様が大槌の今を知り、これからを考え、そして『浜娘』や『くるみのおさけ』を

より味わい深いものに感じていただけたのではないかと思っております。

いわて連携復興センターとしては、今後もこのような形でのイベントを開催していき、

NPOと企業、そして地域の連携を促していきたいと思っております。

岩手県より事業企画提案募集のご案内です。

下記、詳細です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

『全戸配布広報誌「北いわて復興最前線」企画・編集業務』に関する企画提案募集のお知らせ(岩手県)

更新日 平成26年12月19日

今年度は、平成23年8月に県が策定した「岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画」

(東日本大震災津波からの迅速な復興に向けて、県が直接実施、または補助、支援する施策・

事業やその実施期間等を具体的に示す計画)における「本格復興期間」の初年度に該当します。

そこで、県北広域振興局では、震災からこれまでの久慈地域の復旧・復興の進捗状況について、

県北地域の住民に対して周知するとともに、未来志向の機運を盛り上げるため、当該広報紙を

作成することとし、次のとおり企画提案を募集します。

1 業務の概要

(1)業務名

全戸配布広報誌「北いわて復興最前線」企画・編集業務

(2)委託期間

契約締結の日から平成27年2月27日まで

(3)契約上限額

契約の上限額は、500,000円(消費税及び地方消費税を含む)です。

(この金額は契約時の予定金額を示すものではありません。)

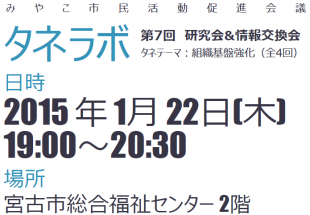

1月22日、宮古市総合福祉センター2階伝承室にて、第7回タネラボが開催されます。

第7回目となる今回のテーマは「組織基盤強化」について(全4回)

事業立案について学び、参加者と共に考えます。

いわて連携復興センターも共同主催として参画させていただいております。

皆様のご参加をお待ちしております。

みやこ市民活動促進会議「タネラボ」 第7回 研究会&情報交換会

タネテーマ:組織基盤強化(全4回)

-第3回 事業立案ってなんだろう?-

【日時】

2015年1月22日(木)19:00~20:30

【場所】

宮古市総合福祉センター2階 伝承室(宮古市小山田2-9-20)

【内容】

〇研究会:第3回事業立案ってなんだろう?

被災地のNPOや支援団体が継続的に活動していくために、資金獲得が大きな課題と

なっています。助成金を得るために必要なポイントは、「助成団体/機関が期待する

効果が、申請する事業によって得ることができる」と助成団体/機関を説得できるか

です。つまり、「なぜ、この事業を行うのか?」「どのようにこの事業を行うのか?」

「この事業によって、どんな効果が得られるのか?」「そのためにいくら助成が必要

なのか?」を、それぞれ組み立て、説明することが求められます。今回は、PCMという

課題解決のための事業立案に用いられる手法を使い、問題分析の方法について学びます。

○情報交換会:各団体等からの情報提供。資料配布ご相談ください。

〇講師 関口菜摘子(ジャパン・プラットフォーム)

大学在学中に阪神淡路大震災ボランティアとして複数回神戸市長田区に滞在し、

在宅被災者及び仮設住宅訪問、またコミュニティ形成支援に携わる。大学卒業後、

企業で1年半勤務したのち、青年海外協力隊として2002年から都市低所得者の居

住環境改善、2005年から津波被災コミュニティにおいてコミュニティの再建に従

事。帰国後、国際開発コンサルタント会社、一般財団法人勤務を経て、海外大学院

にて平和構築を学ぶ。2011年4月から東日本大震災支援として子ども支援国際NGO

にて助成金プログラムの企画・運営。2012年4月にジャパン・プラットフォームに

入局し、東日本大震災支援事業に従事。

〇今後の予定(組織基盤強化/全4回)

第4回2015年2月12日(木)内容:資金マネジメント

【共同主催】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

特定非営利活動法人みやこラボ

【お問い合わせ】

特定非営利活動法人みやこラボ

090-6623-6078 (金野)

miyacolab@gmail.com

●タイトル:第4回 DBJ女性新ビジネスプランコンペティション

●助成内容:創業又は新事業展開後5年以内の女性起業家が取り組む、優秀な新ビジネスに対し、

事業奨励金を含む事業支援を行います。

今回創設した「地域みらい賞」では、被災地復興を含め地域特性を生かした事業を対象。

●助成金額:・DBJ女性起業大賞 最大1,000万円

・DBJ女性起業優秀賞 最大500万円

・DBJ女性起業地域みらい賞 最大500万円

および受賞者の事業を成功に導くための事後支援を受賞後1年間実施

●締め切り:平成26年12月15日(月)~平成27年3月2日(月)

●問い合わせ:株式会社日本政策投資銀行

※詳しくはこちら→http://www.dbj.jp/ja/topics/dbj_news/2014/html/0000017800.html