●タイトル:シニアボランティア活動助成

●助成内容:・高齢者福祉に関するボランティア活動

・障害者福祉に関するボランティア活動

・こども(高校生まで)の健全な心を育てる交流ボランティア活動で、

内容が先駆性、継続性、発展性があり、効果が予測できるもの。

●助成金額:原則10万円、内容が優れている場合は20万円限度

●締め切り:平成26年5月30日(金)締切日厳守

●問い合わせ:公益財団法人 大同生命厚生事業団 事務局

※詳しくはこちら→http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/senior-volunteer/step2.htm

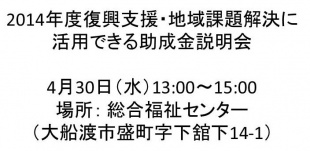

継続的な復興支援や地域課題を解決する活動を行っていくために、助成財団毎の助成金の目的や

性質を理解し、今後の助成金申請の参考としていただくことを目的とし、本説明会を開催します。

現在5つの助成団体から参加表明を頂いております。

助成団体と直接交流できるこの機会を是非ご活用いただければと思います。

皆様のご参加をお待ちしております。

■日時/場所

4月30日(水)13:00~15:00 総合福祉センター(大船渡市盛町字下舘下14-1)

■タイムスケジュール

13:00~14:00 (12:30~受付開始) 【説明会】10分~15分(質疑応答含む)

・認定NPO法人ジャパン・プラットフォーム 「共に生きるファンド」(5月公募予定)

http://tohoku.japanplatform.org/tomoniikiru/

・中央共同募金会 「赤い羽根 災害ボランティア・NPO活動サポート募金(ボラサポ)」

http://www.akaihane.or.jp/er/pdf/youko_ver.13.pdf

・岩手県共同募金会 「平成26年度住民支え合い活動助成」

http://www.akaihane-iwate.or.jp/jyosei/sasaeai.html

・一般財団法人地域創造基金みやぎ 「ジャパン・ソサエティ 東日本大震災復興基金(ローズファンド)」

http://www.sanaburifund.org/seek_support/rose/

・認定NPO法人日本NPOセンター「東日本大震災現地応援基金」における下記3つ

○一般助成

http://www.jnpoc.ne.jp/?tag=311jisin-fund-ippan

○特定助成大和証券フェニックスジャパン・プログラム

http://www.jnpoc.ne.jp/?tag=311jisin-fund-daiwa

○特定助成東日本大震災復興支援 JT NPO応援プロジェクト

http://www.jnpoc.ne.jp/?tag=311jisin-fund-jt

14:00~14:50 【個別相談会】

全体説明では理解できなかった点の質問や、具体的な相談ができる時間を取らせていただきます。

一団体あたり10分を目安とし、相談希望が多数の場合は先着順とさせていただきます。

一団体あたりの時間が大変短くなっておりますので、相談したい内容の要点を事前に整理し、

内容の優先順位をつけるなど事前の準備のご協力をよろしくお願いいたします。

(地域のどのような課題に対して、どのような活動を考えているかなど)

■主催 特定非営利活動法人いわて連携復興センター

■共催 東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)

■協力 陸前高田まちづくり協働センター、大船渡市市民活動支援センター、

特定非営利活動法人アットマークリアスNPOサポートセンター

■お申し込み方法

下記お申し込み用紙に必要事項をご記入の上メールもしくはFAXでお申し込み下さい。

■問い合わせ/お申し込み先

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 担当:葛巻・中野・三田

MAIL:mita@ifc.jp TEL:0197-72-6200 FAX:0197-72-6201

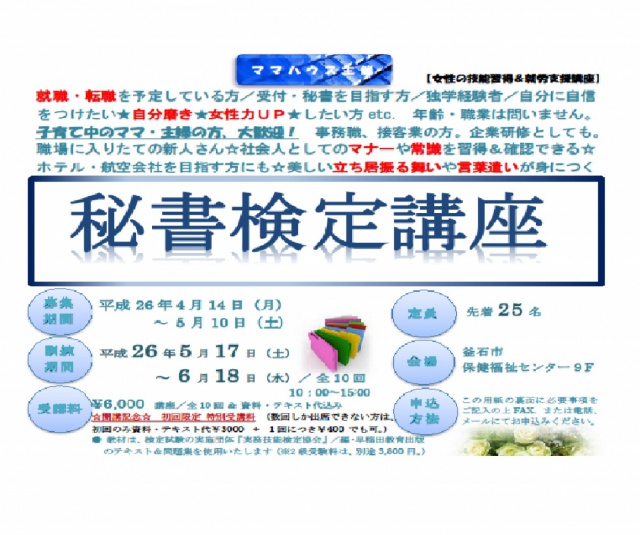

釜石市にて、母子の心と身体のケア、絆の取り戻し、就労の支援など、

ニーズに応えた各種企画・講座でママの支援を行っている

ママハウス(運営:NPO法人母と子の虹の架け橋)主催のイベント情報です。

【女性の技能習得&就労支援講座】秘書検定講座のご案内

●募集期間 平成26年4月14日(月)~5月10日(土)

●訓練期間 平成26年5月17日(土)~6月18日(水) / 10:00~15:00 / 全10回

(第103 回 試験日 平成26 年6 月21日(土)2級合格を目指します!)

●定員 先着25名

●会場 釜石市保健福祉センター9階

●申込み方法 必要事項をご記入の上FAX、または電話、メールにてお申し込みください。

●持ち物 筆記用具

●受講料 \6000 講座/全10回&資料・テキスト代込み

★開講記念★ 初回限定 特別受講料

(数回しか出席できない方は、初回のみ資料・テキスト代¥3000 + 1 回につき¥400 でも可。)

・教材は、検定試験の実施団体『実務技能検定協会』/編・早稲田教育出版のテキスト&問題集を

使用いたします(※2 級受験料は、別途3,800 円。)

・託児を希望される方は、ご相談ください。

●講 師 早野 こずえ 氏

●タイトル:Panasonic NPOサポート ファンド(2014年環境分野)

●助成内容:環境問題に取り組み、強い市民社会の創造を目指すNPO/NGOに対し、

第三者の多様で客観的な視点を取り入れた組織基盤強化の一連の取り組みを

最長3年まで応援します。

①組織診断フェーズ

第三者による組織診断を実施した後、組織診断結果をふまえて、

組織基盤強化の計画を策定する事業。

②組織基盤強化フェーズ

第三者の力を借りて組織基盤強化の計画を具体化した後、

組織基盤強化の計画を実行する事業。

※「第三者」とは、応募団体が選定するNPO支援機関や

NPO経営支援の専門家等のことを指します。

●助成金額:1団体への上限200万円

但し、①組織診断フェーズのみの場合は上限100万円

●締め切り:平成26年7月16日(水)から平成26年7月31日(木)必着

●問い合わせ:特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金

Panasonic NPOサポートファンド【環境分野】協働事務局(担当: 美濃部 ・木村 )

※詳しくはこちら→http://panasonic.co.jp/citizenship/pnsf/npo_mina2.html

●タイトル:Panasonic NPOサポート ファンド(2014年子ども分野)

●助成内容:子どもたちの健やかな育ちを応援する新しい社会の創造を目指し

先駆的な活動と自己変革に挑戦するNPO/NGOに対し、

第三者の多様で客観的な視点を取り入れた組織基盤強化の

一連の取り組みを最長3年まで応援します。

①組織診断フェーズ

第三者による組織診断を実施した後、組織診断結果をふまえて、

組織基盤強化の計画を策定する事業。

②組織基盤強化フェーズ

第三者の力を借りて組織基盤強化の計画を具体化した後、

組織基盤強化の計画を実行する事業。

※「第三者」とは、応募団体が選定するNPO支援機関や

NPO経営支援の専門家等のことを指します。

●助成金額:1団体への上限200万円

但し、①組織診断フェーズのみの場合は上限100万円

●締め切り:平成26年7月16日(水)から平成26年7月31日(木)必着

●問い合わせ:特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

Panasonic NPOサポートファンド【子ども分野】協働事務局(担当:坂本・武藤)

※詳しくはこちら→http://panasonic.co.jp/citizenship/pnsf/npo_mina.html

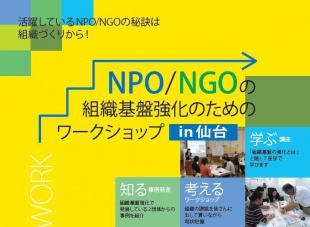

活躍しているNPO/NGOの秘訣は組織づくりから!

組織は事業をまわしてどんどん大きくなっていくものと考えられがちですが、

実はその事業を動かしている組織そのものの基盤をしっかりと固めることを

疎かにしていることが原因で、事業運営に日々追われ自転車操業的な経営に

陥り、なかなか持続可能な活動の発展に結びつかないというケースがよく見受けられます。

本ワークショップでは、そんな事業ありきの状態から、長期的視野で組織を発展させたい

と考えている団体のリーダーやスタッフを対象にしたプログラムです。

組織基盤強化を応援する「Panasonic NPOサポート ファンド」の2014年募集の説明も行います。

参加によって新たな発見、気づきをお土産にぜひ組織のステップアップにお役立てください。

●日 時:5月30日(金) 13:30~17:00

●場 所:みやぎNPOプラザ

●内 容:(1)基調講演「組織基盤強化の意味と意義について」

認定NPO法人日本NPOセンター 代表理事 早瀬昇 氏

(2)事例報告(2団体)

1、NPO法人銀杏の会(東京)

2、NPO法人グループゆう(宮城)

(3)組織の課題を認識するワークショップ

(4)NPOサポートファンドの説明

●定 員:40名(先着順)

●参 加 費:1,000円(※杜の伝言板ゆるる正会員800円)(資料代)

●対 象:有給職員が1名以上のNPO/NGO団体に所属する方

※このワークショップは、有給職員のいるNPO/NGOの方であれば、

どなたでも参加できますが、Panasonic NPOサポートファンドは、

3年以上活動している、子ども支援、環境分野の団体に限られますので、

その点ご了承ください。

●申込方法:下記申込フォームから申込。(※複数人でのお申込みを推奨いたします)

あるいはゆるる事務局まで、以下の申込用紙をHPよりダウンロードし、

メール、FAXにて申込下さい。

★申込フォーム★

http://p.tl/iKz8

★申込用紙★

http://www.yururu.com/kokuti/%E2%98%850530%20Panasonic%E7%94%B3%E8%BE%BC%E7%94%A8%E7%B4%99.pdf

●主 催:認定NPO法人杜の伝言板ゆるる

●共 催:パナソニック株式会社 認定NPO法人日本NPOセンター

●連 絡 先:ゆるる事務局

TEL:022-791-9323 FAX:022-791-9327

E-mail :npo@yururu.com

※終了後、同会場にて交流会(17:15~18:00)を予定。(有料/参加費500円)

※Panasonic NPOサポート ファンドについては、下記をご覧ください。

http://panasonic.co.jp/citizenship/pnsf/

この度、幣法人のホームページに掲載しているイベントやセミナー情報、

そして、助成金・補助金の締切日が一目でわかる情報カレンダーを、

ホームページ右側のバナーに設置いたしました。

http://www.ifc.jp/page/cal.html

皆様の活動にご活用頂けると幸いです。

●タイトル:平成26年度「広域的地域間共助(地域資源を相互補完した広域連携)の推進事業」

●助成内容:実施主体が地域活性化および大規模・広域災害への備えの両方に資する

活動計画に基づき、取組を進める上で生じた課題の抽出と分析、

および効果的な連携のあり方や推進に向けた検討に対し、助成を行うもの。

●助成金額:100万円から500万円程度

●締め切り:平成26年5月15日(木)17時まで

●問い合わせ:国土交通省国土政策局広域地方政策課広域制度企画室 松田・古賀

※詳しくはこちら→http://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku09_hh_000044.html

●タイトル:平成26年度 地域づくり活動支援体制整備事業

●助成内容:補助対象となる中間支援活動は地域づくり活動の自立・

継続に向けた、プランニング、マッチング、マーケティング等の

きめ細やかなアドバイス等を実施する活動であり、地域づくり活動に対し、

地域づくり活動支援体制の構成主体が連携して行う伴走型の支援

(ハンズオン支援)活動とします。

●助成金額:上限350万円

●締め切り:平成26年5月12日(月)18:15必着

●問い合わせ:国土交通省国土政策局地方振興課

※詳しくはこちら→http://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku04_hh_000062.html

●タイトル:2014年度「伝えるコツ」セミナー 開催助成

●助成内容:株式会社電通とNPO広報力向上委員会は、NPOの広報力向上を目的として、

「伝えるコツ」小冊子の発行と、全国のNPOを支援するセンターとの共催による

「伝えるコツ」セミナーを10年にわたって実施してきました。2014年度も引き続き、

支援センターなどの中間支援組織がこの「伝えるコツ」セミナーを開催される際に、

経費の助成を行うプログラムを実施します。皆さまからのご応募をお待ちしています。

●助成金額:1件あたり80,000円で5件程度

●締め切り:2014年6月2日(月)

●問い合わせ:「伝えるコツ」セミナー事務局 日本NPOセンター

※詳しくはこちら→http://www.jnpoc.ne.jp/?p=5990

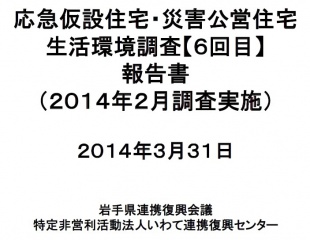

拝啓 春陽の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、日頃より岩手県内における復興および市民活動の推進にご協力を賜り、

誠にありがとうございます。

平成26年2月より、特定非営利活動法人いわて連携復興センターと、

岩手県復興局生活再建課が協働で、応急仮設住宅および災害公営住宅に

お住まいの世帯ごとの皆様の生活の状況を調査し、沿岸被災地における

生活課題を明らかにし、改善につなげることを目的とした

震災から6回目を数える「応急仮設住宅・災害公営住宅生活環境調査」を実施いたしました。

この度その調査結果がまとまりましたので、ご報告させていただきます。

今回、この結果を広く公表することで、さまざまな関係機関、支援団体と課題を共有し、

より復興に向けた活動が促進されることを期待しております。

今後とも、岩手県における復興の促進へのご理解、ご協力を重ねてお願いいたします。

敬具

平成26年4月11日

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

代表理事 鹿野 順一

●タイトル:大船渡市市民活動支援事業

●助成内容:大船渡市では、地域課題の解決や地域の活性化を目指して、

各種団体が自主的に取り組むまちづくり事業(ソフト事業)に対して補助金を交付します。

《事業の例》

地域活性化事業(地域計画策定、講演会やワークショップ開催による人材育成事業など)

環境保全事業(植栽等景観づくり、集落案内板設置、自然環境保全に係る事業など)

健康づくり事業(健康・体力づくり講習、生きがいづくりに関する事業など)

福祉を充実する事業(子育て支援、高齢者支援、男女の出会い創出事業など)

地域交流・国際交流事業(他地域の団体との人材交流、世代間交流事業など)

●助成金額:補助金額は、補助対象経費の4分の3以内の額とし、上限額を1団体あたり50万円とします。

なお、1年度につき1団体1事業のみの申請とし、また 同一事業に対する補助金の交付は

3年を限度とします。

●締め切り:平成26年5月30日(金)午後5時15分まで

(郵送の場合は同日午後5時15分までに到着したものに限ります)

●問い合わせ:大船渡市企画調整課

※詳しくはこちら→http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1397109888653/index.html

住友商事株式会社は、東日本大震災の被災地の地域再生と被災者の生活再建を願い、

その再生過程に参加するユース※1を応援します。

このプログラムは、「活動・研究助成」と「インターンシップ奨励プログラム」の

2つで構成され、被災地の再生過程にユースが主体的かつ継続的に関わることで、

多くのことを学び、経験し、地域や社会のさらなる発展の担い手として成長することを期待します。

今回募集する「インターンシップ奨励プログラム」は、被災地で活動しているNPOを活動現場とし、

長期にわたるインターン活動を行うユース世代に対して奨励金を支給し、

学ぶ場を提供することにより、地域の再生に取り組むことを応援するものです。

2012年度は宮城県で開始し、2013年度は福島県、そして2014年度は岩手県でもスタートし、

3県で展開します。

※1 「ユース」とは、おおむね10代後半から20代の若者で、

主に大学生・大学院生・専門学校生などを想定しています。

<全体概要>

■ 対象者:ユース世代(大学生/大学院生/専門学校生など)、主に10代後半~20代まで

■ インターン数:各県により異なります。(1つの受入れ対象団体に各1~2名)

■ インターンシップ期間:2014年7月1日~2015年3月31日(9ヶ月間)

■ 活動時間:上記の期間内で200時間~300時間程度

<インターンへの支援等>

■ 奨励金:活動1時間あたり800円(上限300時間)

■ 交通費:インターンの通学先または自宅から、受入団体までの往復実費交通費

(片道上限1,000円、定期区間分除く)

■ 研修補助費:研修活動のための旅費や集会参加費、参考書籍代など

(期間中上限2万円)

■ 保険:傷害保険と損害賠償保険に加入

<応募・選考について>

■ 応募期間:2014年4月26日(土)~5月15日(木)当日必着

■ 応募方法:応募書類と小論文を郵送にてお送りください。

送付先は各県により異なります。 ※詳細は各県の応募要項をご確認ください。

・応募用紙(PDF・Word)

・小論文(2,000字程度)

「インターン活動でチャレンジしたいこと」

「インターン活動を終えた9ヶ月後の私へ」

どちらかのテーマをお選びください。(Word/10.5ポイント/黒字)

■ 選 考 :面接(書類審査通過者のみ)

<岩手県の受入れ対象団体>

特定非営利活動法人 盛岡YMCA

特定非営利活動法人 未来図書館

特定非営利活動法人 いわて連携復興センター

<面接日程>

特定非営利活動法人 盛岡YMCA 5月26日(月) 夜

特定非営利活動法人 いわて連携復興センター 5月27日(火) 夕方

特定非営利活動法人 未来図書館 5月29日(木) 夕方

■ 応募書類の送付先・お問い合わせ先(現地協力団体)

特定非営利活動法人未来図書館

インターンシップ奨励プログラム事務局(担当:恒川)

〒020-0878 盛岡市肴町4-20 永卯ビル3階

E-mail:river115@miraitoshokan.com / TEL:019-654-6601 (平日 9時~17時)

詳細は下記をご覧下さい!

http://www.civilfund.org/youth-challenge.html

●タイトル:2014スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム

●助成内容:コミュニティスポーツによる健やかなひと・社会づくりに向けた

調査・研究助成および実践助成。

また、2014年度も、コミュニティスポーツに関する調査・研究

または実践を通じて、東日本大震災被災地の復旧・復興を支援する

ものに対しては、特別助成を実施いたします。

●助成金額:(A)調査・研究助成:50万円以上400万円以下

(B)実践助成:50万円以下

●締め切り:平成26年5月1日(木)~平成26年5月15日(木)[当日必着]

●問い合わせ:公益財団法人住友生命健康財団

「スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム」係 担当:谷利・杉本

※詳しくはこちら→http://www.sumitomolife.co.jp/csr/kouken/kenkou/sport2014.html

●タイトル:「平成26年度復興支援の担い手の運営力強化実践事業(復興活動支援枠)」

の公募及び事前説明会

●助成内容:多様な担い手が協働・連携して行う復興支援や被災者支援等の

取組を推進するとともに、担い手となるNPO法人等の

基礎的能力を強化することにより、中長期的な被災地の

復興や被災者の支援を図ります。

① 支援活動の実践を通じたNPO法人等の人材育成

② 支援活動を行うNPO法人等のネットワークの形成

●助成金額:事業費(自己負担額を含む)は、概ね100万円から750万円(消費税額等を含む)

(補助率 10分の8以内)補助金の上限額600万円

●締め切り:平成26年5月7日(木)17時必着

●説明会の開催

平成26年4月11日(金)13:30~15:00 久慈地区合同庁舎大会議室

平成26年4月14日(月)13:30~15:00 奥州地区合同庁舎大会議室

平成26年4月16日(水)13:30~15:00 釜石地区合同庁舎大会議室

平成26年4月17日(木)14:00~15:30 いわて県民情報交流センター(アイーナ)501会議室

※説明会参加の事前申込みは不要です。

●問い合わせ:岩手県環境生活部若者女性協働推進室 NPO担当

※詳しくはこちら→http://www.pref.iwate.jp/npo/fukkoushien/023512.html

●タイトル:「みやぎ地域復興支援助成金」平成26年度事業募集(県外避難者の帰郷支援に資する事業)

●助成内容:宮城県で被災し、県外へ避難した方々への支援の取組。

具体的には、避難者交流会の開催や交流拠点の設置を主な取組を想定し、

次に、見守り活動や情報提供、アンケート調査の実施等。

●助成金額:3,000千円上限

●締め切り:平成26年4月18日(金)午後5時まで(必着)

●問い合わせ:宮城県 地域復興支援課

※詳しくはこちら→http://www.pref.miyagi.jp/site/hukkousien/miyagitiikihukkousienjyoseikin.html

●タイトル:2014年 『第5回 夢屋基金』

●助成内容:夢コーポレーショングループからの寄付を生かし、

活力あふれ豊かな未来のため、子ども健全育成、

環境保全、災害救援、発展途上国支援の分野で、

さまざまな公益活動を支援し、公益の増進に

寄与することを目的とする。

●助成金額:50万円上限

●締め切り:平成26年4月30日(水) 当日消印有効

●問い合わせ:公益財団法人 公益推進協会 夢屋基金事務担当 高野

※詳しくはこちら→http://kosuikyo.com/yumeyakikin_05

●タイトル:第4回 東日本大震災特別助成

●助成内容:(1)地域安全事業

次の6事業をいいます。

① 地域社会との連携による安全・安心なまちづくりを図るための活動

② 子どもの安全を図るための活動

③ 女性を守るための活動

④ 高齢者を守るための活動

⑤ 少年の非行防止と健全育成を図るための活動

⑥ 犯罪被害者を支援する活動

(2)団体基盤整備事業

現に「地域安全事業」を行っている団体の財政基盤を整備する事業をいいます。

●助成金額:50万円上限

●締め切り:平成26年4月15 日(火)~平成26年5月15 日(木)消印有効

●問い合わせ:公益財団法人 日工組社会安全財団 東日本大震災特別助成 係

※詳しくはこちら→http://bit.ly/1fpEayz

●タイトル:大塚商会ハートフル基金 復興応援プロジェクト

●助成内容:本支援金を活用して達成できる、新規のプロジェクトや

アイデアが対象で、特に分野等は設けておりません。

●助成金額:初年度の支援額は合計300万円とし、団体数に制限は設けません。

●締め切り:平成26年4月7日(月)~平成26年4月11日(金)

●問い合わせ:株式会社 大塚商会

※詳しくはこちら→http://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/csr/society/0311.html