12月3日(月)に、大船渡市にて平成30年度第3回大船渡市地域助け合い創出研究会が開催されました。

大船渡市が主催で開催されるこの研究会は、

全国の先進地から講師をお招きし、介護保険等の各種制度や各地の助け合い活動を学び、地域における顔の見える関係づくりの構築を図ることを目的にしています。

今回の助け合い創出研究会には、H30年度被災者支援コーディネート事業の一環で、

NPO法人いわて地域づくり支援センター常務理事 若菜千穂さんをおつなぎさせていただきました。

若菜さんからは、

地域の移動手段を考える~「暮らしの足づくり」から「地域づくり」を考える~

という題目で、大きく分けて以下の2点でお話し頂きました。

・交通政策のホンネ(交通政策の展開と実態)

・“暮らしの足”を守る事例・工夫

休憩を挟み、大まかな地域で分けたグループごとに、

若菜さんの話を聞いての感想や質問等をざっくばらんに話し合い、

各テーブルで出た質問に対し、若菜さんが答えていくという時間になりました。

今回は、大船渡市内外から70名超の参加がありました。

参加者同士積極的な意見交換がなされ、地域における移動手段の在り方を共に模索されていました。

私たちいわて連携復興センターは、今回のように、ニーズに併せた講師や専門家のご紹介や、勉強会の開催を引き続き行なっていきたいと思っています。

11月25日(日)、陸前高田市コミュニティホールにて、被災した住民の心のケアや、地域コミュニティの再生・活性化を目的とした料理教室が開催されました。

H30年度被災者支援コーディネート事業の一環で、

いわて連携復興センターが、ママのぱわーすぽっと陸前高田様とNTTドコモグループ様のABCクッキング料理教室をおつなぎし、実現したものです。

この日は、

料理教室に参加された方やそのご家族など、30名超が集まりました。

調理室では、ABCクッキングスタジオの講師より、

・キノコの洋風炊き込みご飯

・かぼちゃとミックスビーンズのヨーグルトサラダ

・グリルチキン~ハニーマスタードソース~

の作り方を教えて頂き、

4つのグループに分かれて調理をしました。

キノコの洋風炊き込みご飯については、炊飯器ではなくお鍋での作り方を教わっていました。

隣接する和室では、NTTドコモのスタッフさんが、一緒に遊んでくれたので、子どもたちも飽きずにご飯の出来上がりを待つことが出来ました。

日ごろ仕事や家事・育児で忙しいパパやママにとって、簡単に美味しく作れるポイントなどを学べる機会になり、また、パパ同士ママ同士、楽しみながら和気あいあいと交流できる機会にもなりました。

今回特徴的だったのが、お父さんたちの参加です。

ご夫婦で参加されたところや、お父さんが調理を担当するところ、お母さんが調理をしている間に子どもの面倒を見ている方など、積極的にお父さんが育児に参加されている様子が見て取れました。

参加された方からは、

「子どもと一緒に調理出来たのも良かった。みんなで料理できるのも楽しく、子どもと一緒に参加出来て良かったです。」

「普段はあまり料理をしないのだが、手順通りに出来た。父親同士が交流できる機会にもなった。」など嬉しい感想も聞かれました。

親子で一緒に参加できるイベントが多くない中で、このようなイベントは地域の親子世帯にとって貴重な場になっていると思います。

私たちいわて連携復興センターは、変化していく被災地の声に耳を傾けながらも、継続的に被災地の復興支援に取り組む企業様の想いとリソースを地域につないでいきたいと思います。

2月12日(月・祝)、陸前高田グローバルキャンパスにて開催された「みんなの学校~2018冬~」に参加してきました。これは、NPO法人陸前高田まちづくり協働センターさんの主催で行われたもので、延べ30名程の方が参加されていました。

みんなの学校は、「市民がつくるみんなの学校」をコンセプトに、市民が先生としても生徒としても参加できるまちづくり活動の学び舎として開催する企画です。また、ただ学ぶだけではなく、価値観を共にする仲間との出会いや、まちづくりへの参加機会の創出も目指しているとのことです。

今回は「まちづくりの担い手を知る」がテーマで、市内NPOの5団体が講師となり講座が開かれました。

既に活動をはじめている先輩たちを先生に迎え、地域の課題や日ごろ自分たちが取り組んでいる活動のことなどを教えてもらう場となりました。

それぞれのプログラムは2つの教室に分かれ、以下の時間割で進められました。

教室①

1時限目:「いまさら聞けない!?自分の住んでいるまちのこと」講師:山本健太さん(一般社団法人SAVE TAKATA)

2時限目:「桜ライン311の活動と認定NPO法人化のノウハウ」講師:岡本翔馬さん(認定NPO法人桜ライン311)

3時限目:「スポーツを通して地域を元気にする!」講師:吉田由香さん/戸羽理智さん(NPO法人総合型りくぜんたかた)

教室②

1時限・2時限目:「東日本大震災から学ぶ、避難所の重要性と災害について!」講師:釘子明さん(陸前高田被災地震災語り部くぎこ屋)

3時限目:「いつまでも健康であり続けるために」講師:鵜浦章さん(NPO法人りくカフェ)

参加者からは「講座を担当したNPOの活動に、今後も参加してみたいと思った」、「震災当時は聞けなかった事を知ることができた」との声があったそうです。

知っているようで実は知らない自分たちの地域のことを、改めて学べる機会があることはとても有意義であり、「学び」が地域で循環する仕組みがあることは地域にとっても価値のあることだと思いました。

今回の「みんなの学校~2018冬~」をきっかけに、陸前高田のまちづくりにより多くの市民が参加出来る事を期待しています。また、いわて連携復興センターとしてもそのサポートが出来ればと思っています。

※写真は、陸前高田まちづくり協働センターさんから頂きました。

12月10日に、山田町にある中高生の居場所「山田町ゾンタハウス」さんで、盛岡市を拠点に活動するNPO法人未来図書館さん主催による、「かだるプログラム」が開催されました。

これは、人生のセンパイ(学生を含む)と、中学生、高校生、大学生が、

設定したテーマ(例えば「幸せってなあに?」「いじめを考える」など)について、

グループで話し合うもので、「人と通じ合う」楽しさを体感するプログラムです。

自分の言葉でのコミュニケーション力育成の入り口として、活用されているとのことです。

この日のプログラムには、社会人4名と大学生2名、そして山田町からは、町内の中学生4名と高校生3名が参加されました。

今回の熱い語り合いのテーマは「なぜ勉強するのか?」です。

中々難しいテーマでしたが、山田町の魅力や課題、これからの地域について、自分の夢、勉強する理由について、中学生、高校生の皆さんとで熱い語り合いがなされました。

学生からは、地元の復興のために自分にできることを探したい、そのためには勉強も色々なチャレンジも積極的に挑戦したい、との発表も聞かれました。

被災地の復興と今後の地域を担う子供たちが、身近な人(センパイ)の人生や想いに触れることによって、より具体的な自分の将来を考える、世の中を見る目を広げる、きっかけになったのではないかと思います。

実施にあたり、復興庁被災者支援コーディネート事業の一環で、

いわて連携復興センターが、未来図書館さんと山田町ゾンタハウスさんとを繋ぐコーディネートをさせて頂きました。

12月2日、宮古市山口の山口公民館で、被災した住民の心のケアを目的にした料理教室が開催されました。

H28年度被災者支援コーディネート事業の一環で、

いわて連携復興センターが、宮古市育児サークル「ママ☆ハピ」様とNTTドコモグループ様のABCクッキング料理教室をおつなぎし、実現したものです。

この日は、

宮古市内の育児サークル「ママ☆ハピ」の皆さん17名とそのお子様7名が参加されました。調理室では、ママ達が、ABCクッキングスタジオの講師より、フライパン一つで手軽に美味しくできる煮込みハンバーグやスープ、手作りドレッシングのサラダの作り方やコツ、微妙な火加減などを教えていただきました。

隣接する和室では、NTTドコモの社員さんが、一緒に遊んでくれたので、お子様もお利口さんにママを待っていれました。

これまで、様々なイベントの話はきていたものの、乳幼児を育てているママ達には、

ママが講習やセミナーに参加している間、子供を保育してくれる環境が整っていないと(かつ目が届くところに子供を置いていないと)イベントに参加するのが難しいという課題がありました。

今回の料理教室では、調理室の隣に赤ちゃんたちを保育していただける環境が整っていたので、

ママさんたちも安心して料理教室に参加が出来ることになりました。

参加されたママさんからは、

「毎日のお料理に役立つポイントを学びながらも、

お母さんたちのコミュニティの場として素敵なひとときとなりました。感謝申し上げます」

「保育環境も整っていたので、久々にリフレッシュすることができました」など嬉しい感想も聞かれました。

震災からもうすぐ6年が経ちますが、被災地では災害公営住宅の建設の遅れもあり、まだまだ仮設住宅での生活を余儀なくされている方もいらっしゃいます。変化する被災地の声に耳を傾けながらも継続的に被災地の復興支援に取り組む企業様の思いとリソースを地域につないでいきたいと思います。

いわて連携復興センターと同じ「きたかみ復興支援協働体」の構成団体である

社会福祉法人北上市社会福祉協議会さんでは、27年4月から施行される

生活困窮者自立支援法に向け、市の委託を受けて10月1日より、

市総合福祉センター内に「暮らしの自立支援センターきたかみ」を開設されました。

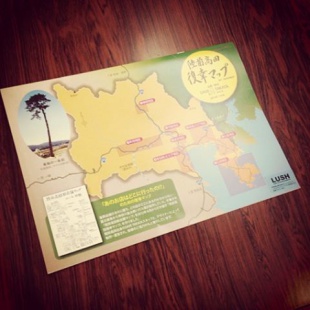

陸前高田市の復興支援団体である一般社団法人SAVETAKATAさんでは、

この度7号目となる「陸前高田市復幸マップ」を発行されました。

このマップは震災後、市内の店舗がさまざまな場所で再開する中、どこにどの店があるかわからない、

という地域ニーズにこたえる形で発行されてきたものです。

今回は冊子型となり飲食店などのクーポン券も付けたほか、電話番号や営業時間、定休日なども網羅し、

一層内容が濃くなりました。今後の復興していくまちのアーカイブにもなるマップは、

市内外から多くの人に活用されています。

「集まる場がない」というのは被災地各地で聞かれる声です。

旧来の公民館やコミュニティスペースが震災の影響でなくなってしまった地域が多く、

「集まる場」が求められています。

大船渡市崎浜(さきはま)地区では、住民が主体となりNPO法人いわて地域づくり支援センターさんの

支援のもと、地域住民が集い自由に活用できる場として、『浜らいん』が建てられました。

漁業者が集い会議をしたり、若者がバーベキューをしたりとさまざまに使われています。

各地でこのような場が求められていると感じました。

去る7月13日、14日岩手県住田町の種山高原にて、

「ケセンロックフェスティバル2013」が開催されました。

住田町も含まれる気仙(ケセン)地方で開催されるため、その名がついており、

この地域の夏の風物詩のひとつとなっています。

夏は音楽フェスの季節ですが、このフェスは、フェスを愛する地元の住民が結集し、

地元有志というかたちでひとつひとつ手作りのもと開催しております。

そのアットホームなスタイルが全国的にも好評価を受けて、県外からも多くの方々が訪れています。

地域の若手が、地元を盛り上げるために立ち上がりカタチにしていく姿がそこにはあり、

さまざまな面で素晴らしいイベントになっていると感じました。

これまでも、これからも岩手では県外から多くの人が訪れることを望む声がよくきかれます。

一方で泊まる場所がない、との声もあげられます。そんな中陸前高田市矢作町の旧矢作小校舎を改修した

市の簡易宿泊所である「二又復興交流センター」が開所しました。

運営は陸前高田のNPO法人P@CTさん。「交流人口を増やし、

多くの人が陸前高田により関わりやすくなるように」との思いから、

これまで日帰りで訪れていたボランティアや観光客を受け入れ、新たな交流拠点となることを

目指し担われています。

ボランティア等の震災復興支援や、観光・帰省の際などに是非ご活用いただけばと思います。

詳しくは、P@CTさんのホーム―ページをご覧ください。

P@CTさんのホーム―ページはこちら

http://pact-rt311.org/

二又復興交流センター宿泊フォームはこちら

http://pact-rt311.org/hutamata/yoyakukyakushitsu/

被災地ではさまざまな仮設商店街が立ち並び、地域活性化へ向けて色々な活動を展開しています。

岩手県大船渡市では、4月21日に「第2回復興グルメF-1大会」(主催:おおふなと夢商店街、

NPO法人AMDA)が開催されました。

この大会は、沿岸部の仮設商店街がそれぞれの「ご当地グルメ」を開発し、投票によりグランプリを

決定するというもので、前回は気仙沼で開催され、今回大船渡で2回目となりました。

当日はあいにくの雨模様でしたが、たくさんの来場者が訪れ、各ブースで盛り上がりを見せていました。

前回優勝は気仙沼の「さんまティーヤ」でしたが、今回優勝は大船渡の「さんまばっとう」でした

(さんま強い!)。復興から地域活性へ、さまざまな場面で感じられるようになってきました。

次回3回目へすでに多くの開催要望が出ているということで、楽しみです!

私たち、いわて連携復興センターも構成団体として参画している

きたかみ復興支援協働体事業のご紹介です。

1月24日きたかみ震災復興ステーションにて「てんどの会」を開催しました。

※「てんど」とは、手先といった意味です。

これまで、震災の影響で北上市内に避難されている方々を対象とした出身地別のサロンや

各種イベントを

開催してきましたが、「何でもできる会があればいいね」

「冬になるとなかなか外に出る機会が少なくなる」といった声が聞かれ、

今回、出身地域に関わらず皆さんで集まってそれぞれの創作活動をする交流の場を作りました。

この集まりでは、特に作るものは決めず参加された方が作りたいものを自由に、

自分のペースで作って頂き、また、創作活動を行わず、おしゃべりだけでも構いません。

第2回目となった本日は、

内陸避難者の方々約10名が参加し、思い思いに製作されたり交流を楽しまれていました。

この様子が、本日(平成25年1月24日)テレビ岩手「プラス1いわて」18時15分~

放送になります。是非、ご覧ください。

【「てんどの会」活動要項】

●毎週月曜日・木曜日

●10:00~15:00(入退場自由)

●材料は各自持ち寄り(自己負担)

【問い合わせ先】

きたかみ震災復興ステーション http://kitakamicity.jp/fukkou/?page_id=1256

現在岩手沿岸部では津波により流失したり、仮設住宅用地になったりで運動できる場、

グラウンドが圧倒的に不足しております。そんな状況をなんとかしたいということで、

様々なところでグラウンドの建設が急がれています。

大船渡市では流失した高齢者施設跡地にグラウンドが造成されました。

ここは個人の土地で、地主さんとその仲間たちが、なんとか子どもたちのためにグラウンドを

作ってあげたいという思いで造成されました。

いわて連携復興センターでは地主さんや、地域のスポーツクラブの方々から話を聞き、

実現のために「国境なき子どもたち」さんや、「チャイルドファンドジャパン」さんを

ご紹介させていただき、ご協力をいただくことができました。

少しずつでも、グラウンドが整備されてきたことを嬉しく思います。

寒さも雪も例年にも増して厳しく感じられる2012年クリスマスシーズン。

まちをにぎやかに彩るイベントも多く開催されました。

その中の一つが遠野まごころネットさん主催の「サンタが100人やってくる!」です。

昨年に引き続き今年も、大槌から陸前高田まで3日間にわたり

約100人のサンタがイベントを盛り上げました。

大船渡では市の後援のもと、住民からもサンタボランティアを呼びかけ、

まちから元気を発信していくという意味合いもありました。

当センターからも大船渡で活動している団体さんとともに、

サンタに扮し実際に大船渡のまちを練り歩き、こどもたちにプレゼントを配って歩きました。

多くのこどもたちが楽しそうにサンタと遊んでいるのを見ながら、

やはりクリスマスとはこども達にとって何か特別なものであると感じました。

まもなく2012年も終わります。

来年もいわて連携復興センターは、被災地住民が主役の復興となるよう頑張ってまいります。

10月27日に開催された

「まごころ収穫祭 2012」に

参加させていただきました。

NPOの活動を市民の皆様に

少しでもご理解いただきたいという、

主催である遠野まごころネットさんの

開催趣旨に賛同し、いわて連携復興センターは

共催として協力させていただきました。

当方のブースは、

SAVE IWATEさん、サンガ岩手さん、

遠野山・里・暮らしネットワークさんにお使いいただき、

被災者支援グッズを販売していただきました。

その他のブースでは、

岩手県各地の名物・名産の販売や、

バザーなどが行われており、

遠野市民の皆様はもちろんのこと、

内陸・沿岸問わず、多くの方々にご来場いただき、

終始賑わいを見せておりました。

今回はイベントの方向性から、

復興支援グッズ関連の支援団体を

コーディネートさせていただきました。

今後ともいわて連携復興センターでは

支援団体の活動促進にお役に立てるような場を

ご提案、ご提供させていただければと思っております。

10月21、22日に宮古市内の仮設団地にて、サインアートプロジェクト

「くらしのある家・仮設アートプロジェクトwithザリガニワークス」が開催されました。

主催のくらしのある家プロジェクトとは、被災3県での仮設住宅団地で「くらし」を

アートの力で支援している団体です。仮設住宅は同じ建物が多数並び、サイン(目印)となる存在がなく、

各棟が数字によって管理されていることによって不安感を与えている現状があります。

地域の色合いや思い出をモチーフに、アートデザインによって目印となるサインや看板を

地域の方々と一緒に作ることによって、人の温もりやあたたかさといった生活感のある住環境をつくる為に、

今回のイベントを開催されました。

岩手県内でこのプロジェクト展開するにあたり、現地視察や地元団体をご紹介等、当方もご協力させて

頂いておりました。

イベント当日は、アーティストのザリガニワークスさんをお呼びし、宮古市を拠点に仮設住宅支援活動を行っているEARTH MIYAKOさんのご協力のもと、宮古市和見町仮設団地&西町第2仮設団地にて、団地に住んでいる子ども達等、約20人が参加しパネルに思い思いの絵や言葉を描いていました。

描いたパネルを組み合わせ、仮設住宅の壁に取り付けると「巨大壁画ロボ」が完成し、世界に一つだけの仮設団地の目印が出来上がりました。

お近くをお通りの際は、ぜひご覧ください。

東日本大震災から1年と5か月が過ぎようとしています。

少しずつ状況も移ろいで行く中、被災地支援にも様々なかたちでの取り組みがあります。

先日お会いしたのはアートで復興支援を行っているという

「くらしのある家プロジェクト」さんです。

仮設住宅に、住民やこどもと一緒になって絵をかいたり、

植樹をしたりと様々な活動をしてらっしゃいます。

「くらしのある家プロジェクト」さんは、これまで宮城・福島で支援活動を行ってきましたが、

今年度は岩手県での活動も検討したいという事で、当法人にご相談があり、

7月20日、現地の活動団体の紹介と情報収集を兼ね、

担当の白鳥さんとともに、宮古市と大船渡市へ向かいました。

宮古市・大船渡市でご紹介いただいた2カ所とも、

「くらしのある家プロジェクト」さんの事業に興味を示していただき、

秋すぎには、プロジェクトが実施されそうです。

被災地で活動を検討する団体と地元のマッチングは、

いわて連携復興センターの大きなミッションです。

今後も沿岸部の復興の一助となるように、両者を繋いでいきたいと思います。