11月6日 大船渡市魚市場多目的ホールにて、大船渡市市民活動支援センター主催の

「みんなで一緒に学ぼう会~ファンドレイジングってなぁに?~」を開催しました。

開催にあたっては、弊団体も共催という形で協力させて頂きました。

「みんなで一緒に学ぼう会」とは、会計講座や話し方講座など、

大船渡市民が学ぶ場として大船渡市市民活動支援センターが月1回開催している地域市民講座です。

今回は、民間非営利団体(NPO)が活動のための資金を個人、法人、政府などから集める行為の総称

でもある「ファンドレイジング」をテーマに開催しました。

当日は、起業の組織活性化や社会貢献事業導入、スーパーマーケットの食育活動支援を

専門にコンサルティングを日本各地で行っている

ファン度レイジング・マーケティング代表 東森 歩 氏にお越しいただき、

高知県でのファンドレイジング事例やファンドレイジングの基礎から教えて頂きました。

また、岩手県で取り組み始めている事例についてもレクチャー頂き、

活動資金の種類を共有し、どうしたらファンドレイジングができるかみんなで考える機会となりました。

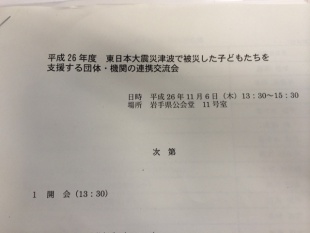

11月6日 岩手県公会堂にて行われた

「平成26年度 東日本大震災津波で被災した子どもたちを支援する団体・機関の連携交流会」に参加しました。

これは、平成23年度から岩手県保健福祉部主催で開催されている連携交流会です。

当日は、支援団体等10団体が参加し、それぞれの活動の情報交換を行いました。

東日本大震災で、岩手県内では被災孤児94人、遺児489人(H26.10月 現在)います。

被災孤児・遺児をはじめとして、多くの子どもの生活状況が変化している中、

子ども達を支援する団体や機関が情報交換や連携を図りながら活動していくことにより、

包括的にそして継続的にサポートしていくことが大切だと改めて感じました。

釜石市の青葉公園仮設商店街で運営していた「インターネット DE かだって」が、

仮設建物撤去に伴い、平成23年12月閉館したことを受け、

この度、NPO法人カリタス釜石さんの2階施設に

新しく「ぷらざ☆かだって」が11月4日にオープンしました。

この施設は特定非営利活動法人カリタス釜石、

特定非営利活動法人アットマークリアスNPOサポートセンターが協働により運営されるとのことで、

市民活動の相談窓口や打ち合わせ・会議等、

コワーキングスペースとして活用してほしいとのことです。

また、常設のパソコンのご利用やFREESPOTもご利用いただける予定とのことです。

※只今、FREESPOTは準備中です。

みなさま、是非ご利用ください。

10月30日、盛岡市のふれあいランド岩手において、

『災害時の避難所運営支援に係るボランティア研修会が行われました。

(主催:「岩手県災害ボランティア支援ネットワーク」連絡会議、

特定非営利活動法人いわて連携復興センター、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会、岩手県)

この研修会は、災害時、ボランティアとして避難所運営を支援することとなった場合に、

有効な活動につなげられるよう、訓練(模擬体験)することを目的に開催され、

県内の社会福祉協議会、NPO、行政から約60名が参加して行われました。

はじめに、『避難所運営とボランティアについて』と題し、

釜石市危機管理監防災危機管理課 課長 佐々木 亨 氏より講演頂いた後、

避難所運営ゲームHUGのワークショップを、災害ボランティア活動支援プロジェクト会議(支援P)として

岩手で活動された、一般社団法人九州防災パートナーズの藤澤健児さんを講師に迎え行いました。

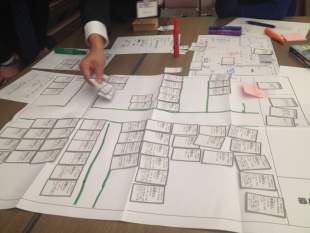

HUGは、避難所運営を皆で考えるためのひとつのアプローチとして静岡県が開発したもので、

避難者の年齢や性別、国籍やそれぞれが抱える事情が書かれたカードを、

避難所の体育館や教室に見立てた平面図にどれだけ適切に配置できるか、

また避難所で起こる様々な出来事にどう対応していくかを模擬体験するゲームです。

それぞれのグループでは、次々に配られる避難者のカードに頭を悩ませ、

活発な意見交換を行いながら、架空の避難所運営を行っていました。

今回のHUGは、あくまでも疑似体験ではありましたが、

とても多くの学びが多く、予備知識を得る場として、

とても貴重な機会だったと思います。

今後もこのような、防災に係る取り組みを行っていきたいと思うとともに、

社協、行政、NPOなど、セクターを越えた連携が図られる取り組みを行っていきたいと思います。

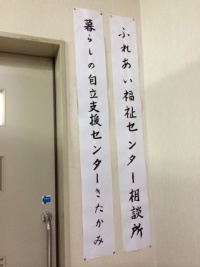

いわて連携復興センターと同じ「きたかみ復興支援協働体」の構成団体である

社会福祉法人北上市社会福祉協議会さんでは、27年4月から施行される

生活困窮者自立支援法に向け、市の委託を受けて10月1日より、

市総合福祉センター内に「暮らしの自立支援センターきたかみ」を開設されました。

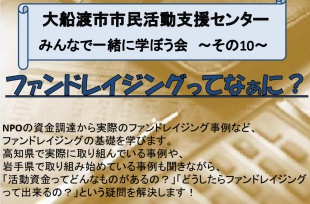

大船渡市の大船渡市市民活動支援センター様より、

下記研修のご案内を頂きました。

いわて連携復興センターも協力団体として参画させていただいております。

皆様のご参加をお待ちしております。

・・・・・・・・・下記ご案内・・・・・・・・・

【日時】

2014年11月6日(木)14:00~16:00

【場所】

大船渡市魚市場多目的ホール (大船渡市大船渡町永沢)

【内容】

~ファンドレイジングってなぁに?~

NPO資金調達から実際ファンドレイジング事例など、

ファンドレイジング基礎を学びます。

高知県で実際に取り組んでいる事例や、

岩手県で取り組み始めている事例も聞きながら、

「活動資金ってどんなもがある?」、

「どうしたらファンドレイジング って出来る?」

という疑問にお答えします。

【講師】

東森 歩 氏 (ファン度レイジング・マーケティング代表)

起業の組織活性化や社会貢献事業導入、スーパーマーケットの食育活動支援を

専門にコンサルティングを日本各地で行う。

認定NPO法人 NPO高知市民会議理事長として地域社会を盛り上げる仕掛け人でもある。

その他、日本ファンドレイジング協会准認定ファンドレイザーや

日本食育コミュニケーション協会講師など活躍中。

【主催・協力等】

主催:大船渡市市民活動支援センター

協力:NPO法人いわて連携復興センター

【お問い合わせ】

大船渡市市民活動支援センター

大船渡市盛町字町10-11 サン・リア2階

TEL・FAX:0192-47-5702

Mail:shimin@ofunatocity.jp

※詳細、お申し込みは下記チラシをご覧下さい。

釜石市のアットマークリアスNPOサポートセンターさんより、

下記研修のご案内を頂きました。

いわて連携復興センターも共催として参画させていただいております。

皆様のご参加をお待ちしております。

・・・下記ご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【日時】

2014年11月5日(水)16:00~18:00

【場所】

NPO法人カリタス釜石1F 多目的ホール(釜石市大只越町2-4-4)

【内容】

1.地域課題解決を担う市民の力

-NPO法人・市民活動団体について、高知の事例を紹介-

2.地域のNPO法人等と企業などのwin-winの連携とは…

-地域で活動するNPO法人等、企業双方にメリットのある取組事例の紹介-

3.質疑、意見交換

-現在の活動でお困りの点や取組みについての質問など-

【講師】

東森 歩 氏 (ファン度レイジング・マーケティング代表)

起業の組織活性化や社会貢献事業導入、スーパーマーケットの食育活動支援を

専門にコンサルティングを日本各地で行う。

認定NPO法人NPO高知市民会議理事長として地域社会を盛り上げる仕掛け人でもある。

その他、日本ファンドレイジング協会准認定ファンドレイザー

や日本食育コミュニケーション協会講師など活躍中。

【主催・共催等】

主催:NPO法人@リアスNPOサポートセンター

共催:NPO法人いわて連携復興センター

【お申し込み方法】

info@rias-iwate.net まで下記フォームの

事項を入力の上、送信してください。

下記チラシに必要事項を記入し、切り取らず

FAX(0193-27-8121)送信してください。

【お問い合わせ】

NPO法人@リアスNPOサポートセンター

Tel:0193-22-2421 E-mail:info@rias-iwate.net

担当:佐々木聖

いわて連携復興センターではソリマチ株式会社様のNPO向け会計ソフト、

「会計王15 NPO法人スタイル」をNPO価格で販売しております。

https://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/acn/

販売価格:39,800円

この価格はいわて連携復興センターで初期設定・導入操作方法のサポートを含んでの

金額となります。

ご希望の方はいわて連携復興センターの中澤までお問い合わせいただければと思います。

<電話番号:0197-72-6200 FAX番号:0197-72-6201 Mail:nakazawa@ifc.jp>

なお、ソリマチ株式会社様では11月末日まで1万円のキャッシュバックキャンペーンが

行われておりますので、皆様この機会にぜひご活用ください。

https://www.sorimachi.co.jp/campaign/ouen2013/

この地域にある課題は、被災地だからこその課題であるという視点では見落とすものが多い。

通常の社会にある課題としてとらえ、通常の社会が備えるべき機能を備えることが、地域を強くする。

NPO法人遠野まごころネット代表の多田氏はそう語る。

コミュニティの再生と産業・雇用の創出もまさにそのひとつであり、この大槌たすけあいセンターはそうした

機能を大槌町に持たせることを目的として、JTI Foundation Internationalの資金提供のもとに建設された。

記念に開催された植樹祭ではイオングループの協力のもと、地元の方々も多く参加し盛大に行われた。

複雑化する被災地の課題にアプローチするヒントが多く含まれているからこそ、今後の動きが一層注目されている。

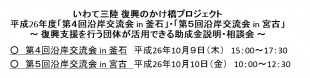

10月9日、10日の両日に渡り、いわて復興のかけ橋プロジェクト平成26年度

第4回沿岸交流会in釜石、第5回沿岸交流会in宮古が開催されました。

主催:岩手県、いわて未来づくり機構、

運営:公益社団法人助けあいジャパン、特定非営利活動法人いわて連携復興センター

今回の交流会は、『復興支援を行う団体が活用できる助成金説明・相談会』と題し、

資金面から活動をサポートして下さっている助成団体5団体をお招きし、

現地で復興支援を行う団体の皆さまを対象に、継続的な支援活動に向けて

現在公募しているそれぞれの助成制度について、ご説明を頂きました。

説明会では、要綱の説明の他、申請する上での注意点やポイントなども

お話いただき、とても参考になる内容でした。

後半は支援団体の皆さまと助成団体に個別相談会が行われ、

日頃の活動を踏まえた質問など活発な意見交換が行われていました。

今回のような助成団体と地域で活動する団体が顔を合わせ、

コミュニケーションを取る機会は、双方にとってメリットのある機会だったと思います。

今後もこのような機会を作っていきたいと思います。

10月3日岩手県立生涯学習推進センターにて、「復興協働セミナー ~協働のススメ~」が

開催されました。主催は岩手県教育委員会、いわて連携復興センターも共催団体とし、

企画から協力させて頂いておりました。

当日は、市町村教育委員会の生涯学習・社会教育関係職員等40名程が参加されました。

前段のパネルフォーラムでは、「内陸避難者支援の現状と今後の方向性」と題し、

コーディネーターにNPO法人いわて地域づくり支援センター/常務理事 若菜千穂氏、

パネリストに一般社団法人SAVE IWATE、花巻市役所防災危機管理課、きたかみ復興支援協働体から

それぞれ違った立場(目線)で活動から見た現状と今後についてお話頂きました。

2014年9月26日に盛岡市内のカフェ「KAKERU」さんにて『いわてトライアングッド 第一弾

「食べて復興支援! ~寄附付き商品という支援のカタチ~」』を開催しました。

トライアングッドとは、岩手県内のNPOをはじめとした団体と企業の連携を促進する

プロジェクト名です。この第一弾として、岩手県内の企業と協働でイベントや事業に取り組み、

市民のみなさんが参加することで、その利益の一部がNPOなどの支援団体に自動的に寄附されるように、

この度、「寄附付き商品」というものを企画しました。

本事業は、日本財団様の助成を受けて実施する事業です。

今回参画いただいたのは、復興支援に携わっている方々が立ち上げた盛岡市の

カフェ「KAKERU」さんと、支援先としては、陸前高田市の復興に震災当初から

ご尽力されている「一般社団法人 SAVE TAKATA」さんです。

いわて未来づくり機構(事務局:岩手県政策地域部政策推進室)では、

いわて三陸 復興のかけ橋プロジェクト平成26年度「第4回沿岸交流会 in 釜石」、

「第5回沿岸交流会 in 宮古」の一環として、

下記の通り復興支援を行う団体が活用できる助成金説明・相談会を開催いたします。

いわて連携復興センターでは、この説明会の運営をさせていただいております。

詳細・お申し込みにつきましては、添付のチラシ・申込用紙をご覧ください。

助成団体と直接質疑ができる貴重な機会です。

皆様のご参加をお待ちしております。

1 趣 旨

東日本大震災津波発災から3年半が経過する中、被災地の復興に向けて取り組んでいる

NPOを始めとする支援団体の活動内容は、細分化する課題や顕在化してきた

課題の解決に向けた活動へとシフトしております。これら支援団体は、

今や復興に向けたプロセスにおいて必要不可欠な存在となっておりますが、

今後も継続的に支援活動を行っていくためには、寄附を始め多方面からの資金が必要です。

このため、いわて未来づくり機構(事務局:岩手県政策地域部政策推進室)では、

この度、「いわて三陸 復興のかけ橋プロジェクト」の一環として、

支援団体関係者に今後の活動資金獲得の参考としていただくことを目的に、

金銭面から活動を支援している助成団体関係者をお招きし、

各種助成制度に関する説明会及び個別相談会を開催いたします。

2 開催日時・場所

○ 第4回沿岸交流会 in 釜石

日時:平成26年10月9日(木) 15:00~17:30

場所:NPO法人カリタス釜石1階多目的ホール(釜石市大只越町2-4-4)

※ 駐車場は近隣の有料駐車場をご利用ください。

○ 第5回沿岸交流会 in 宮古

日時:平成26年10月10日(金) 10:00~12:30

場所:宮古市民総合体育館(シーアリーナ)3階大会議室(宮古市小山田2-1-1)

3 参加助成団体(釜石・宮古会場共通)

○ 社会福祉法人読売光と愛の事業団

→ 福祉作業所を始めとする福祉団体や支援団体等に助成する「被災地支援事業」を展開

○ 公益財団法人トヨタ財団

→ 地域課題の解決等に取り組む団体等に助成する「国内助成プログラム」や

被災地における支援活動団体等に助成する「東日本大震災特定課題助成」を展開

※ 現在、「2014年度国内助成プログラム」を募集中(応募期限:10月31日(金))

○ 日本郵便株式会社

→ 社会貢献事業を行う団体に対し「年賀寄附金」を展開

※ 現在、「平成27年度年賀寄附金」配分団体を募集中(応募期限:11月14日(金))

○ 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

→ 支援活動に共に取り組む団体をサポートする「共に生きる」ファンドを展開

※ 11月初旬に第19回「共に生きる」ファンドを募集予定

○ 認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

→ 企業・団体等からの寄付を基に各種支援プログラムを展開

※ 現在、「東日本大震災復興支援 JT NPO応援プロジェクト」

第6回助成を募集中(応募期間:10月1日(水)~10月15日(水))

4 開催内容(釜石・宮古会場共通)

(1) 各種助成制度に関する説明会 60分(1団体当たり15~20分)

(2) 各種助成制度に関する個別相談会 90分

5 申込方法

別紙申込用紙に必要事項をご記入のうえ、メール又はFAXでお申し込みください。

6 主 催

岩手県、いわて未来づくり機構

7 運 営

公益社団法人助けあいジャパン、特定非営利活動法人いわて連携復興センター

8 お問い合わせ・お申し込み先

特定非営利活動法人いわて連携復興センター(担当:大吹、中野)

TEL:0197-72-6200/FAX:0197-72-6201/E-mail:obuki@ifc.jp

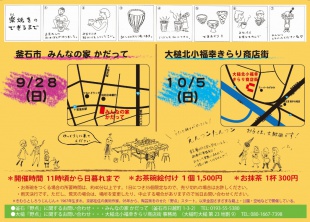

いわて連携復興センターも協力をしております、

Art Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業)

の一環で行われる、『きむらとろうじんじんの「野点」』のご案内です。

今年度は、釜石・大槌を舞台に2回の実施となります。

せひみなさまお誘いあわせの上、ご来場ください!

【日程】

◉9月28日(日)

開催場所:みんなの家かだって(釜石市只越町1-3-2)

時 間:11時ころから日暮れまで

フリーマーケットも同時開催☆

http://cadatte-kamaishi.com/?p=15962

◉10月5日(日)

開催場所:大槌北小福幸きらり商店街(大槌町大槌第23地割9)

時 間:11時ころから日暮れまで

*お茶碗の絵付けは、1個1,500円、お抹茶は一杯300円です。

お茶碗を作る場合の所要時間は、約40分以上です。

1日に焼く事のできるお茶碗の数は、35個までですので、

売り切れの際は、お許しください。

*雨天決行です。ただし、荒天の場合は、場所を変更したり、

中止することがありますので、当日お問い合わせください。

主催:特定非営利活動法人N@リアスNPOサポートセンター/特定非営利活動法人いわて連携復興センター/

東京都/東京文化発信プロジェクト室(公益財団法人東京都歴史文化財団)

協力:大槌北小福幸きらり商店街/大念寺/東京藝術大学熊倉純子研究室

詳細は、添付のチラシをご覧ください!!

9月26日、宮古市総合福祉センター2階伝承室にて、第4回タネラボが開催されます。

第4回目を数える今回のテーマは高齢者の食。

新プロジェクトと、地域課題のこれからについて考えていきます。

皆様のご参加をお待ちしております。

【日時】

2014年9月26日(金) 16:00~18:00

【場所】

宮古市総合福祉センター2階伝承室

(岩手県宮古市小山田2丁目9−20)

【内容】

○活動紹介高齢者とひきこもり青年の相互支え合い

しぇあネット岡芹高志氏

○事例紹介地域課題に対する取り組みとこれから

もりおか復興支援センター阿部知幸氏

○各団体からの情報提供(資料配布ご相談ください)

【参加対象】

市民活動団体、NPO法人

ボランティアや、社会的起業による地域活性化に興味のある市民など

【参加料・方法】

参加無料 どなた様でも参加できます

事前申し込み不要

【共同主催】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

特定非営利活動法人みやこラボ

【お問い合わせ】

090-6623-6078 (みやこラボ金野)

miyacolab@gmail.com

詳細は下記チラシをご覧ください

いわてトライアングッド 第一弾

2014年9月26日開催 「食べて復興支援! ~寄附付き商品という支援のカタチ~」のご案内

東日本大震災から約3年半が経過した今、県外から数多く駆けつけてくれていた支援団体も撤退を

余儀なくされており、これからは県内での横の繋がり、協働が特に重要になり、また、単一的な

支援ではなく、多様性のあるものがより一層求められてくるものと考えております。

そこで、いわて連携復興センターでは、岩手県内のNPOをはじめとした団体と企業の連携を促進する

プロジェクトとして「いわてトライアングッド」を立ち上げました。

「【ご案内】9月26日 いわてトライアングッド 第一弾 「食べて復興支援! ~寄附付き商品という支援のカタチ~」」の続きを読む

NPO法人Sumはなまき主催のイベント情報のご案内です。

イベント開催にあたりいわて連携復興センターもサポートさせて頂いております。

岩手のプロスポーツチームにふれよう

主催 NPO法人Sumはなまき

共催 岩手ビッグブルズ

協力 NPO法人いわて連携復興センター

NPO法人花巻市民活動支援センター

2011年に誕生した、プロバスケットチーム「岩手ビッグブルズ」

猛牛たちの躍進は昨シーズン東リーグの2位まで駆け上がりました

岩手県にあるプロスポーツクラブは私たちの素晴らしい財産であります

ぜひこの機会にトップレベルのプロ達とふれあいましょう!

盛岡市鉈屋町にオープンした「もりおか町家物語館」を訪問しました。

訪問した9月6日(土)は、全館グランドオープン・セレモニーとして、

ステージ発表やお振る舞い、出店等が行われていました。

もりおか町家物語館とは、盛岡市の保存建造物である「浜藤の酒蔵」などを改修した施設です。

(7月28日(月)開館)

盛岡町家の歴史的な景観との調和を図るとともに,市民の交流の場を提供します。

地域住民との協働により,大慈寺地区の中核施設として地域の情報を収集・発信し,

懐かしさと新鮮さを融合した新しい盛岡の魅力の創造を担っていく施設です。

■所在地

〒020-0827

岩手県盛岡市鉈屋町10-8電話番号019-654-2911

http://machiya.iwate-arts.jp/

運営は特定非営利活動法人いわてアートサポートセンターが行っており、

施設内の大正蔵1階では、一般社団法人SAVE IWATEが

沿岸各地で取り組んでいる復興支援グッズの物販ブースを設けています。

岩手県へ観光を目的に来県される方など、広く一般の方にも

沿岸被災地の状況を知る機会、そして復興支援グッズなどを購入して

継続的な支援につながる機会として期待されてます。

平成26年9月6日岩手県教育会館(盛岡市)にて開催された

「阪神淡路と東日本、二つの大震災の経験から学ぶ震災時のアスベストリスクと心のケアの今後」

(神戸大学論理創成プロジェクト主催)に参加しました。

2011年3月の東日本大震災から3年半、そして1995年の阪神淡路大震災からも20年が経とうとして

いますが、今の時点で考えられる震災以後の様々な課題と対策のうち、特に心身の健康にかかわる

問題のひとつとして「アスベストによる健康被害」の現状と報告、そして今後の在り方についての

意見交換が行われました。