4月22日、岩手県 環境生活部 若者女性協働推進室さんが主催で盛岡市にて行われた

「資金獲得に向けた補助金事業等説明会」に参加してまいりました。

こちらでは、岩手県の様々な補助制度により、

NPO等が活用できる補助金をご紹介いただきました。

具体的には、若者女性協働推進室さんより「若者アイディア実現事業」

「復興支援の担い手の運営力強化実践事業(復興活動支援/一般枠)」、

広聴広報課さんより「いわて県民参画広報事業」のご説明をいただき、

また、資金集めの手法としての「クラウドファンディング」を仕組みもご紹介いただきました。

今回ご説明いただいた事業はすでに公募が開始されておりますので、

ご興味のある方は下記を是非ご確認いただき、ご応募をご検討くださいませ。

若者アイディア実現事業

http://www.pref.iwate.jp/seishounendanjo/wakamono/25034/034655.html

復興支援の担い手の運営力強化実践事業

・復興支援枠 http://www.pref.iwate.jp/npo/fukkoushien/035143.html

・一般枠 http://www.pref.iwate.jp/npo/fukkoushien/035175.html

いわて県民参画広報事業

http://www.pref.iwate.jp/kouchoukouhou/35315/035316.html

3月11日、盛岡市東日本ホテルにて、「地域を応援する 被災地を支援する あったか いわて 異業種交流会

」を開催しました。

この交流会は、「地域から孤立を防ぐ」をキーワードに、市民と企業の新たな繋がりを目指すことを目的として、

地域福祉活動を支援する「赤い羽根共同募金」と復興支援を進める中間支援NPO「いわて連携復興センター」が協働で開催いたしました。

また、開催日は、「あの日を忘れない」という思いを再確認する意味で、3月11日に開催しました。

去る3月6日大船渡市リアスホールにて

いわて連携復興センターも共催しえおります

JCN主催「第11回現地会議in岩手」を開催致しました。

当日は、40名の方々にお集まりいただき、震災から丸4年が経とうとする今、

人材不足という深刻な課題に対する取り組みについて検討しました。

当日の模様をご報告させていただきます。

https://www.youtube.com/watch?v=TiEO88htvkg

https://www.youtube.com/watch?v=72OIJD_9OHI

皆様のご参加・ご協力に心より感謝申し上げます。

-以下、第11回現地会議in岩手 発言骨子抜粋-

※ほんの一部の抜粋となっており、こちらを読んだだけでは中身が伝わ

らないかと思います。ぜひ上記URLからアクセスの上、実際の映像をご

覧いただけますようお願い申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■冒頭挨拶/JCN代表世話人 栗田 暢之(くりた のぶゆき)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今日は様々難航している課題がある中で、とくに若者が多く集まって頂き、

「人材不足」という課題を解消することをテーマに設定させて頂きました。

震災から4年目に入るにあたり日本全国がまさか復興にここまで時間がかか

るとは思わなかったというのが正直なところだと思います。わたくしも色々

な事業を実施する中で先日も岩手県の現場を訪問していたのですが移動しな

がら風光明媚な三陸の風景を見ながらそれに似つかぬアパートの様なマンショ

ンの様な住宅が並び、それが復興住宅と聞いた時に今年は阪神大震災から20

年という節目の年ですが、阪神ではビル(復興住宅)が沢山建ち、鉄の扉に

閉ざされて孤独死が沢山出るという状況が再現されなければ良いなと考えて

います。

11回目となる現地会議も会を重ねるごとにフェーズごとの課題も変わって

きており今回は地元の再生の課題の中で人不足、ノウハウ不足、資金不足な

どできれば色々な知恵を絞って頂き、課題の解決への糸口が1つでも見つか

れば良いと思います。

本日はどうぞよろしくお願い致します。

趣旨説明

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■JCN岩手駐在員 中野 圭(なかの けい)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

震災により前からある社会課題が膨らみ、その解決に挑まなければならない

ということで岩手では現地会議を開催しています。

その中でも今回は人口減少、人口流出、少子化高齢化による深刻な人材不足

に着目しました。

「そもそも何がどのように人材不足なのか」という部分を具体的に突き詰

めて考えなければいけないのではないかと思っており今日はそれを是非皆さ

んと話し合い、何がどの様に不足しているのか、何をすればその不足は解消

できるのかという点を考えていきたいと思っています。

岩手県教育委員会主催の岩手県生涯学習推進研究発表会に参加しました。

今や生涯学習・社会教育の推進には、行政組織とNPOや企業、大学等との広い連携・協働が

不可欠となっています。地域におけるNPO活動やボランティア活動等の実態をふまえ、

行政とNPO等との効果的な連携方法や取組事例について発表がありました。

12月11日東京大手町で認定NPO法人ジャパン・プラットフォームさん主催の

「東京の中心で4年目の東北が見えるフォーラム」が開催されました。

震災直後から、東北3県へスタッフを配置し、NGO、NPOの連携調整、「共に生きる」ファンド

による助成事業に取り組まれてます。

今回は、大きく分けて3つのプログラムで、大手企業や東京のNPOの皆さん向けに今までの取組や、

東北の現状について発信される内容でした。

まずは、「コーディネーションの現場から」東北事務所スタッフさんからの報告がありました。

今までのコーディネートの実績などの発表がありました。

*上記写真は東北事務所の4人のコーディネーター

次に「共に生きる」ファンド 助成団体からの現場活動報告が3団体からされました。

一般社団法人キャンナス東北

NPO法人3.11被災者を支援するいわき連絡協議会(みんぷく)

一般社団法人日本カーシェアリング協会

各地域での活動の背景や、現状、課題が報告され、活動の重要性、成果が共有された時間でした。

最後のパネルトーク「緊急から復興につなぐコーディネーターの役割」では、当法人の事務局長も

登壇させて頂き、発災直後からの政府、NGO、地域のNPOという視点から、ディスカッションが行われました。

【登壇者】

元内閣府災害緊急事態対処担当企画官(現国土交通省 大臣官房参事官) 森毅彦氏

認定NPO法人難民支援協会 常任理事 石井宏明氏

NPO法人いわて連携復興センター 事務局長 葛巻徹

認定NPO法人ジャパン・プラットフォーム 国内事業部長 明城徹也氏

今までの活動と、これからの課題が整理、発信された貴重な場と感じました。これからもこうした

東北の情報発信について色々な機関と協力して行っていきます。

12月11日、東京で開催された「NPOと企業とのパートナーシップ 第3回 東京交流会」に

参加してきました。

主催:岩手県

運営:一般社団法人SAVE TAKATA

協力:パソナグループ

こちらは「岩手県の未来を担うNPOと企業との連携・協働へのマッチング」をテーマに

開催されたもので、岩手県からは13団体が首都圏の企業等に向け、

活動内容やそれに伴ったニーズのプレゼンテーションを行いました。

約150名が参加されており、関心の高さが伺えましたが、

プレゼンターとファシリテーターのやり取りや会場の声から、

これからは特に、支援というよりも、NPOと企業等がWIN-WINの関係を

築くことができる連携や協働が必要になってくることを改めて感じました。

今回の交流会で出来たネットワークをさらに深化させることを目的に、

2015年2月20日(金)に個別商談形式で「第4回東京交流会」を開催予定とのことです。

詳細はまだ出ておりませんが、ご興味のある方は是非お見知り置きください。

12月3・4日 盛岡市アイーナにて、岩手県立大学社会福祉学部主催の「要支援者への自立支援を通じて

地域づくりを考える -異なる専門性を活かしたネットワークのつくり方」の研修会に参加しました。

テーマは福祉分野でしたが、いわて連携復興センターの活動でもある支援者同士、または地域と地域等を

お繋ぎする「協働の在り方」「ネットワーク形成の手法」について学びを深めたいと思い参加しました。

平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されるにあたり、自立相談支援事業では、

多様な対象者に対して支援相互のネットワークをきちんとつくることが極めて重要であり、

担当者の手腕が問われるところです。

研修会では、講師にKT福祉研究所 代表 松藤和生氏をお招きし、自治体、社会福祉法人、NPO、民生委員、

ボランティアなど地域の中での支援者同士のネットワークをどう構築し協働していったらいいのか、

担当者として必要な基本的事項や具体的なネットワーク構築の方向について学びました。

1日目は、ケースワークの基本についてと具体的に自分の団体では地域とどんな関わりがあって

今後の地域資源との連携においてのアドバイスを参加者で出し合うワークを行いました。

2日目は、実際にケースカンファレンスの事例についてグル―プで話し合いました。

自分たちの活動や、活動を通じて地域がどうなっていけばいいか等、長期ビジョンをしっかりと

持ちながら活動し、地域資源やその役割を再認識すること、ネットワーク構築にあたっては

机に座っていてるのではなく、まずは相手と向き合い話をすることを改めて認識することができました。

11月19日、盛岡市にて行われた「地域福祉ファンドレイジングセミナー」に参加してきました。

本セミナーでは、西日本を中心に広がっている「募金百貨店プロジェクト」を、

推進者のお一人である山口県共同募金会の久津摩和弘氏より、

そのノウハウや可能性についてお話いただきました。

このプロジェクトは、住民がより良い社会づくりに参加できる機会として、

商品購入を通じて社会貢献に役立てることができる「寄付つき商品」を企画していき、

顧客に負担なく、企業等は本業で無理なく販促と社会貢献ができ、

それが地域福祉課題解決の財源になるという、

三者のWIN‐WIN関係の構築を目指しているものとのことです。

岩手県内でも株式会社ジョイスさんがこの募金百貨店プロジェクトの一環として

寄付つき飲料品の販売をされており、そちらの事例紹介もしていただきました。

最後に「寄付つき商品を企画してみよう」というテーマにて、参加者によるグループワークをし、

意見交換やアイデア出しを行いました。

いわて連携復興センターでも同様の目的にて

「いわてトライアングッド」という取り組みをしているので、

非常に参考になるセミナーでした。

この地域にある課題は、被災地だからこその課題であるという視点では見落とすものが多い。

通常の社会にある課題としてとらえ、通常の社会が備えるべき機能を備えることが、地域を強くする。

NPO法人遠野まごころネット代表の多田氏はそう語る。

コミュニティの再生と産業・雇用の創出もまさにそのひとつであり、この大槌たすけあいセンターはそうした

機能を大槌町に持たせることを目的として、JTI Foundation Internationalの資金提供のもとに建設された。

記念に開催された植樹祭ではイオングループの協力のもと、地元の方々も多く参加し盛大に行われた。

複雑化する被災地の課題にアプローチするヒントが多く含まれているからこそ、今後の動きが一層注目されている。

10月3日岩手県立生涯学習推進センターにて、「復興協働セミナー ~協働のススメ~」が

開催されました。主催は岩手県教育委員会、いわて連携復興センターも共催団体とし、

企画から協力させて頂いておりました。

当日は、市町村教育委員会の生涯学習・社会教育関係職員等40名程が参加されました。

前段のパネルフォーラムでは、「内陸避難者支援の現状と今後の方向性」と題し、

コーディネーターにNPO法人いわて地域づくり支援センター/常務理事 若菜千穂氏、

パネリストに一般社団法人SAVE IWATE、花巻市役所防災危機管理課、きたかみ復興支援協働体から

それぞれ違った立場(目線)で活動から見た現状と今後についてお話頂きました。

盛岡市鉈屋町にオープンした「もりおか町家物語館」を訪問しました。

訪問した9月6日(土)は、全館グランドオープン・セレモニーとして、

ステージ発表やお振る舞い、出店等が行われていました。

もりおか町家物語館とは、盛岡市の保存建造物である「浜藤の酒蔵」などを改修した施設です。

(7月28日(月)開館)

盛岡町家の歴史的な景観との調和を図るとともに,市民の交流の場を提供します。

地域住民との協働により,大慈寺地区の中核施設として地域の情報を収集・発信し,

懐かしさと新鮮さを融合した新しい盛岡の魅力の創造を担っていく施設です。

■所在地

〒020-0827

岩手県盛岡市鉈屋町10-8電話番号019-654-2911

http://machiya.iwate-arts.jp/

運営は特定非営利活動法人いわてアートサポートセンターが行っており、

施設内の大正蔵1階では、一般社団法人SAVE IWATEが

沿岸各地で取り組んでいる復興支援グッズの物販ブースを設けています。

岩手県へ観光を目的に来県される方など、広く一般の方にも

沿岸被災地の状況を知る機会、そして復興支援グッズなどを購入して

継続的な支援につながる機会として期待されてます。

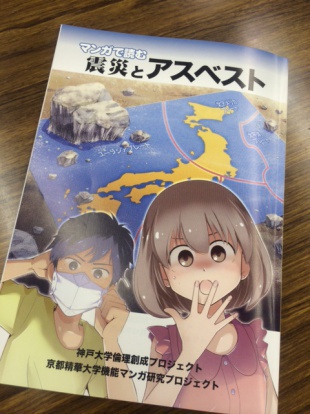

平成26年9月6日岩手県教育会館(盛岡市)にて開催された

「阪神淡路と東日本、二つの大震災の経験から学ぶ震災時のアスベストリスクと心のケアの今後」

(神戸大学論理創成プロジェクト主催)に参加しました。

2011年3月の東日本大震災から3年半、そして1995年の阪神淡路大震災からも20年が経とうとして

いますが、今の時点で考えられる震災以後の様々な課題と対策のうち、特に心身の健康にかかわる

問題のひとつとして「アスベストによる健康被害」の現状と報告、そして今後の在り方についての

意見交換が行われました。

8月28日、横浜市にて行われた、

「いわて三陸 復興のかけ橋プロジェクト 平成26年度 第2回 岩手×横浜マッチング交流会」

に参加しました。

こちらは、いわて連携復興センターも関わらせていただいている

「いわて三陸 復興のかけ橋プロジェクト」の一環として昨年度から開催されている交流会になります。

前回に引き続き、会場でもある「関内フューチャーセンター」さんと連携した形での開催となりました。

今回も、岩手県の復興状況やいわて三陸 復興のかけ橋プロジェクトの取り組みや実績、

現在のニーズなどを首都圏の市民・企業・NPOに知ってもらうことにより、

支援や協働などにつなげることを目的にした開催です。

幅広い交流を目的とした前回に対し、

今回は具体的な相談ができる個別相談ブースを設けた形での開催となりました。

次回の交流会は10月開催予定とのことです。

この場が少しでも具体的な連携に繋がるきっかけの場となっていただくよう、

いわて連携復興センターとしてもサポートさせていただければと思っております。

8月23日盛岡市メトロポリタン盛岡ニューウィング3階にて、

「日本医療政策機構フォーラム 3.11から3年半 被災地住民の健康を守る~」が開催されました。

日本医療政策機構では、3月11日の発災以降、米国医療支援団体Project HOPEなどと共に、

岩手県山田町をはじめとした被災地での健康医療分野での支援に取り組んでいます。

今回のフォーラムでは、日本医療政策機構が地域で取り組む際の復興に携わるステークホルダーとの

関係性構築やその取り組み、また、そこから得られた知見等から、今後の被災地および他地域における

住民の健康生活支援の課題を踏まえ、持続可能なアクションプランを議論する機会として行われました。

8月23日 岩手県産業会館7階(盛岡市)にて、よりそいホットライン被災地事業報告会が

開催されました。

よりそいホットラインとは、一般社団法人社会的包摂サポートセンターが取り組んでいる

24時間365日つながる無料の電話相談窓口です。

電話相談は全国ラインの他、被災地専用ラインも増設し、岩手、宮城、福島の3県の被災者からの

相談を受け付けています。相談内容は、生活全般から医療、就労、法律、教育など各種分野のほか、

自殺予防やDV被害などの相談にも応じています。

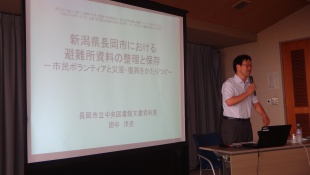

8月20日岩手県庁12階特別会議室にて、国立国会図書館主催の「東日本大震災に関する書類・

写真の整理・保存講習会」に参加しました。

この研修会は、国立国会図書館が東日本大震災に関するアーカイブ活動支援の一環として

東京に続き、岩手で開催したものです。

講師である、災害アーカイブの専門家・田中洋史氏(長岡市立中央図書館文書資料室主査)より、

被災者支援活動の過程で生じる書類や写真等の整理・保存のノウハウをお話しいただいたほか、

避難所資料を用いたワークショップを行いました。

7月31日、大船渡市リアスホールにて企業とNPOの意見交換&交流in大船渡を開催しました。

これは、経団連の中で経常利益の1%を社会貢献活動に取り組む1%(ワンパーセント)クラブさんが、

「企業の資源を活用した支援を探る」をテーマに東日本大震災の被災地訪問として岩手、

宮城をツアーされました。その一環として、岩手県内のNPOと交流・意見交換する機会として

開催したものです。

当日は、総勢50名ほどが参加し、企業との意見交換と交流を行いました。また、県内の6団体(桜ライン311、

SAVE TAKATA、SAVE IWATE、P@CT、大槌刺し子プロジェクト、夢ネット大船渡)が企業へ団体の紹介や

企業への取り組みのご提案のプレゼンを行いました。

地域で活動するNPO等の団体は、団体が取り組む地域や社会の課題解決により効果的な事業を展開したい

と思っていて、企業と連携したい事業案があるけれども、つながりがつくれないという課題があり、

一方企業側は、地域に対する役割や責任を果たすため企業として取り組みたいが、NPOとどんな連携が

できるのかを知りたいなどの意見が出ました。

NPO×企業の連携・協働の実現に向けて、いわて連携復興センターが担う役割の大きさを再認識しました。

7月15日にかながわ県民センターにて開催された「NPOと行政の対話フォーラム’14」に参加しました。

このフォーラムは、NPOと行政の関係の相互理解と深化の機会として、

2002年度から日本NPOセンター主催で毎年開催されているものです。

当日は、行政職員やNPOなど約200人が参加していました。

前段の基調鼎談では、「たすけあいを基礎とした新しい地域のありよう」をテーマとし、

津市市長 前葉泰幸氏、全国社会福祉協議会事務局長 渋谷篤男氏を迎えて、

日本NPOセンターの副代表理事萩原なつ子さんが鼎談形式で地域課題の解決における

NPOと行政の役割や期待について議論されました。

7月24日盛岡市川徳デパート7階・ダイヤモンドホールにて開催された

手しごと絆フェア」に参加しました。

このイベントは、岩手県内で復興グッズの生産販売に取り組んでいる13団体による

商品の販売会の場として開催し、復興グッズを販売することで風化を防止したいという目的で

開催いたしました。