特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋 花巻ママハウスさんより、

下記、スキルアップ講座のご案内です。

花巻市近隣市町村からの参加も可能とのことです。参加並びに情報拡散のご協力をお願い致します。

花巻市委託事業 女性スキルアップ講座

『介護の仕事って どんな仕事??』

働いてみたい方・ボアンティアしてみたい方

…あなたの疑問にお答えします!

あなたの介護職のイメージが変わるかも!

育児世代・シニア世代の参加歓迎

【日時】2017年6月17日 土曜日 10時-12時

【場所】イトーヨーカドー花巻店2階 ぷらっと花巻(花巻市情報発信センター)

【内容】お話 10時-11時

● 現場で仕事をしている従事者に“やりがいとエピソード”

● アニマルセラピーで、高齢者に笑顔

● 1人1人生きてきた歴史を学ばせて戴ける。

● 元気はつらつ高齢者(三味線、ギター、社交ダンス、合唱、手品、フラダンス、書道、俳句,・・)

その他、どんなお話が聞けるかな(^^♪

ワークショップ(グループ形式でワークショップ) 11時-12時

☆もっと聞いてみたい! 興味ある事業所さんとのワークショップ

【定員】20名程度

【講師】

認知症高齢者グループホーム:なごみ(東和)講師 小原 千恵さん

特別養護老人ホーム: いしどりや荘(石鳥谷) 講師 菊池 もも香さん

認知症対応型デイサービス:サンガ(花巻)講師 福岡 美津江さん

小規模多機能型居宅介護:ぶんどかんど(大迫)講師 中島 郁子さん

*申込先:特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋 花巻ママハウス

不明な点等お気軽にお問合せください 〒025-0062 花巻市上小舟渡272-1.8

電話・FAX:0198-29-6800 メール:hanamaki.mamahouse@gmail.com

三陸国際芸術祭事務局から「三陸国際芸術祭2017公式サイトオープン」のご案内を頂きました。以下、ご案内文です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2017年の開催を前に、より多くの方に知っていただくため、「三陸国際芸術祭 2017」公式WEBサイトを5月3日(水・祝)にオープンいたしました。

http://sanfes.com/

三陸国際芸術祭が三陸の地で生まれた経緯、コンセプトに加え、2017年の開催概要を随時公開していきます。

また、三陸国際芸術祭の背景にある、三陸の営み、今の三陸を伝える様々なコンテンツも掲載しています。 これを見れば、今年の三陸国際芸術祭、今の三陸がわかります。

◆三陸国際芸術祭とは

三陸国際芸術祭は、2014年から、東日本大震災の被災地である三陸沿岸地域で開催され、今年で4回を迎えます。

三陸沿岸は、世界でも類を見ない芸能の宝庫です。この土地で、遠い昔から継承され、守られてきた郷土芸能。

三陸国際芸術祭は、その魅力の発信と世界の芸能との交流を目的に始まりました。

また、2020年のオリンピアードの機会を活用し、日本における文化的祭典の中核事業として、芸術祭の成果を広く国内外に発信し、2021年以降、三陸沿岸が芸能特区となり、文化的国際交流促進を果たすことを目標としています。

◆三陸国際芸術祭 2017 について

三陸国際芸術祭のメイン会場となる大船渡市では、2017年、被災した町のまちびらき (2011年の津波により流された町並みの再興)が行なわれました。

三陸国際芸術祭のメイン会場は、このまちびらきした町である、大船渡駅周辺地区となります。震災後、郷土芸能は人々の生きる力となり、コミュニティをつなぐ力となっていました。新しい町での開催を通して、より深く人々の生活に根ざし、そこから新たに拡がっていく芸能・アートを世界に発信していきます。

本年の三陸国際芸術祭は、この大船渡での開催から始まり、8月19日の三陸の最北端・ 八戸市の種差海岸での開催で締めくくります。

三陸国際芸術祭 2017 開催日程

・8月5日(土)〜13日(日) 三陸国際芸術祭 inキャッセン大船渡(岩手県大船渡市)

(メインステージ 8月11日、12日)

・8月16日(水) 三陸国際芸術祭 in三陸港まつり(岩手県大船渡市)

・8月19日(土) 三陸国際芸術祭 in八戸種差海岸(青森県八戸市)

◆三陸国際芸術祭 2017 公式サイト URL:http://sanfes.com/

コンテンツ内容:

[コンセプト] 2017 年テーマ / 過去の開催概要

[アーティスト] 2017 年出演団体・アーティスト一覧

[コラム] 三陸国際芸術祭に関わるコラム

[イベント] 開催予定イベント一覧

[アクセス] 各地から会場までのアクセス情報

[Sanriku Asian Network Project] 東北とアジアを芸能でつなぐプロジェクト

[三陸国際芸術祭 Movie] 三陸国際芸術祭に関する動画チャンネル

[さんりぐを知る] 三陸地方の営みがわかる連載マンガ(3 の付く日に更新)

[三鉄の車窓から] 三陸地域の営みがわかる WEB 番組

◆ 問い合わせ先 三陸国際芸術祭事務局

岩手県大船渡市盛町字木町 6-4(新・三陸自治会館“ば”内)

0192-47-5123 info[at]sanfes.com([at] を@に変更してください)

| 名称 |

平成29年度移住促進事業費補助金

|

|---|---|

| 内容 |

◆事業の目的

本県への移住を促進するとともに、移住者の交流を図るため、NPOや地域づくり団体等が実施する、移住及び移住者の交流の促進による地域活性化事業を行う場合に要する経費に対し、補助を行います。

|

| 補助金額 | 定額。ただし、500千円を上限。 |

| 申込期間 | 平成29年5月19日(金)~平成29年6月19日(月)17時まで |

| お問合せ |

岩手県政策地域部地域振興室 地域振興担当

〒020-8570 盛岡市内丸10-1 岩手県政策地域部地域振興室内

|

| URL | http://www.pref.iwate.jp/chiiki/teijuu/055496.html |

| 名称 | アサヒグループホールディングス(株) 平成29年度コミュニティ助成事業 |

|---|---|

| 内容 |

1 趣 旨

アサヒグループホールディングス株式会社によるCSR(企業の社会的責任)活動の一環として、東日本大震災で被災した市町村における郷土芸能の保存・発展に寄与するコミュニティ活動に対して助成を行うことにより、当該市町村の復興まちづくりの推進に貢献しようとするもの。

2 助成対象団体

(1) 岩手県内の沿岸12市町村

※ 陸前高田市、大船渡市、釜石市、大槌町、山田町、宮古市、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、久慈市、洋野町

(2) 当該市町村が認めるコミュニティ組織

※1 当該市町村内に活動拠点があり、当該市町村内で活動する組織を対象とします。

※2 次のいずれかに該当する組織は、対象外とします。

① 営利活動、政治活動、宗教活動を目的とする組織

② コミュニティ活動以外の活動を主たる活動とする組織

③ 組織名義の口座を有しない組織(個人名義の口座しか有していない組織)

3 助成対象事業

郷土芸能の保存・発展に寄与するコミュニティ活動

※ 既存の郷土芸能の保存・発展に寄与するコミュニティ助成事業の財源として活用することも可とします。

|

| 助成金額 |

(1) 基本枠 1市町村当たり100万円を上限として助成します。また、1団体当たりの上限額は、次のとおりとします。 ① 市町村が事業実施主体となる場合 100万円 ② コミュニティ組織が事業実施主体となる場合 50万円※ 当該市町村が認める場合は、100万円を上限とします。 (2) 追加枠 基本枠とは別に、郷土芸能の保存・発展に寄与するコミュニティ活動として、1市町村当たり2団体・各100万円を上限に申請のあった中から選定・助成します。 |

| 申込締切 | 平成29年6月12日(月)市町村への提出締切 |

| お問合せ | いわて三陸復興のかけ橋推進協議会 |

| URL | http://iwate-fukkou.net/grant/detail.php?id=529 |

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成29年5月19日に行われました平成29年度特定非営利活動法人いわて連携復興センター通常総会

におきまして、役員が一部変更となりました。

本来であれば、お世話なっている皆さま一人ひとりにご報告しなければならないところ、

まずは略儀ながらこの場をもちましてご報告に変えさせていただきます。

皆さま引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 役員一覧

(カッコの中は他所属先)

代表理事:鹿野順一(NPO法人アットマークリアスNPOサポートセンター)

副代表理事:浅沼道成(NPO法人いわてNP0フォーラム21) ※新任

常務理事:葛巻徹(NPO法人花巻市民活動支援センター)

常務理事:大吹哲也(NPO法人いわて連携復興センター)

理事:明城徹也(NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(略称:JVOAD)) ※新任

理事:小野寺浩樹(NPO法人レスパイトハウス・ハンズ) ※新任

理事:中野圭(NPO法人いわて連携復興センター) ※新任

その他スタッフについては下記をご覧ください。

http://www.ifc.jp/about/outline.html

復興庁主催の「復興フォーラム in 大阪」のご案内です。

復興フォーラム in 大阪

復興庁では、6月11日(日)、12日(月)に大阪府大阪市で「復興フォーラム in 大阪」を開催します。

本フォーラムは、東日本大震災の発災から7年目に入った今、復興や防災の分野で進む民間の取組や、福島をはじめとした被災地の復興の現状や魅力を情報発信することを目的として開催するものです。

【日時・場所】

平成29年6月11日(日) 大阪ステーションシティ(JR 大阪駅)「時空(とき)の広場」

平成29年12日(月) 大阪国際会議場(グランキューブ大阪)

【主な企画】

11日

○東北縁日2017

東北マルシェ、ステージ企画 等

※よしもとのゆりやんレトリィバァ、ビスケッティ、ヒッキー北風の皆様にも

ご登壇いただきます。

12日

○講演 「新しい東北と地域コミュニティの力」

・室﨑 益輝 氏(兵庫県立大学 減災復興政策研究科長)

○座談会 「福島って、今どうなってるん? ~ふくしまのおいしさ・たのしさを知る~」

・開沼 博 氏(立命館大学 准教授)

・加藤 絵美 氏(農業生産法人 株式会社カトウファーム)

・未知 やすえ 氏(吉本新喜劇)

○関西・東北での新しい取組の発表

・岩本 泰典 氏(コドモエナジー株式会社 代表取締役)

・奥田 晴香 氏(きっかけ食堂 代表(京都女子大学3年)) 他

■詳しくはこちら

http://www.reconstruction.go.jp/topics/m17/05/20170518112541.html

| 名称 | 東北3.11基金 |

|---|---|

| 内容 |

■ 助成対象

岩手、宮城、福島の被災3県の子どもたちの支援を行っている団体。

法人格の有無は問いません。

■ 対象となる活動

子どもの電話相談、子育ての家庭訪問、子どもの居場所づくり、遊び場づくり、学習支援、広域避難者支援など、岩手、宮城、福島の子どもたちが自らの力を切り開いていく活動

|

| 助成金額 | 1団体あたり助成額:上限40万円 |

| 申込締切 | 2017年6月6日必着で、電子メールでお送りください |

| お問合せ |

公益財団法人パブリックリソース財団

「東北3.11基金」

|

| URL | http://www.public.or.jp/PRF/news/dt_106.html |

釜石リージョナルコーディネーター(釜援隊)様より、第6期隊員募集及び活動/採用説明会のご案内です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

釜石リージョナルコーディネーター(釜援隊)の活動説明会を開催します!

これまで多様な形で釜援隊の歩みに関わって下さった皆さま、シビックエコノミーにご関心のある皆さま、

地域コーディネーターという働き方や可能性に興味のある皆さま、ぜひぜひお立ち寄りください。

2017年6月7日(水)18:30~ @Nagatacho GRID(永田街駅徒歩2分)

▼19:00~20:10 活動報告@ Space0(地下1F)/ 参加無料

「シビックエコノミーから見る、釜援隊のこれまでと、これから。」

▼20:30~22:00 懇親会@Tiny Peace Kitchen(1F)/ 3000円(ドリンク別)

釜石美味しいコレクション「かまカフェβ!」

▽事前にお申し込みくださいm(._.)m

https://goo.gl/forms/Bsf9pikF90Gbc5642

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

▽Contents

19:00~19:10 Opening:

イベントの趣旨・釜援隊の概要説明

19:10~19:30 Keynote speech:

「シビックエコノミーがもたらす共生社会のかたち」

19:30~20:10 Panel discussion:

「釜援隊のこれまでと、これから。」

20:10~20:20 Recruitment info:

釜援隊について補足・第六期採用情報

20:20~20:25 Q&A session

20:30~22:00 Kama Café β

釜石の「食」を楽しもう!!

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

▽Context

行政や企業に限らず、『まちのために』『未来の子どもたちのために』と行動をおこすNPOや地域の人たちがいます。そこでは、人や資源が循環して経済的・社会的価値を生み、まちへの誇りや帰属意識が育まれているようです。

SDGsに見られるように、世界が『本当』の持続可能な発展を模索し始めたいま、この「市民がつくる、市民のための経済 (シビックエコノミー)」は、欧州をはじめとする先進国で、そして、この日本の地域において、新しい社会を支える仕組みになると期待されています。

人をつなぎ、地域をつなぎ、「まちをつくる人」を創ってきた釜石リージョナルコーディネーター/釜援隊。2013年、復旧・復興から始まったまちづくりは、未来を見据えた地域の自立・自走へと向かっています。

農家の暮らしを体験し、地域の誇りを共に育む民泊事業。3世代が顔を合わせ、子どもの教育と高齢者の見守りを皆で行う環境づくり。過疎化が進む集落で、日常の困りごとを住民同士で解決するコミュニティビジネス。

変動する世界の文脈と釜石の歩みを照らし合わせたとき、釜援隊が、いま、社会に還元し得る『価値』とは何か。シビックエコノミーの第一人者を招きながら、復興まちづくりの現場で活動する隊員、彼らと共に活動する住民、それを支える行政職員の声を交え、釜援隊のこれまでと、これからを紹介します。

▽採用情報はこちら→http://kamaentai.org/recruitment

▽Facebook掲載ページはこちら→https://www.facebook.com/events/1540064869346734/

| 名称 | NPO等の運営基盤強化(委託事業)企画提案募集 |

|---|---|

| 内容 |

■ 事業の趣旨

県では、復興支援や被災地支援をはじめ社会課題解決に取組むNPO法人等の運営基盤強化を図るため、本事業を実施します。

■ 事業内容

事業は3事業とし、事業ごとにそれぞれ受託者を募集します。

※事業の詳細は、「NPO等の運営基盤強化事業(委託事業)仕様書」を参照願います。

(1) NPO等運営支援事業(NPO法人会計等講習会)

(2) NPO等運営支援事業(岩手交流会及び寄附募集セミナー)

(3) NPO等寄附募集支援事業(東京交流会及び寄附募集セミナー

|

|

委託費

|

本事業における委託費の上限額は、それぞれ次のとおりとします。

(1) NPO等運営支援事業(NPO法人会計等講習会) 1,726 千円

(2) NPO等運営支援事業(岩手交流会及び寄附募集セミナー) 2,428 千円

(3) NPO等寄附募集支援事業(東京交流会及び寄附募集セミナー) 2,991 千円

|

| 申込期間 |

平成 29 年5月 12 日(金)~6月9日(金)必着 ※持参の場合は午後5時必着

|

| お問合せ | 岩手県 環境生活部 若者女性協働推進室 NPO・協働担当(担当者:伊藤) |

| URL | http://www.pref.iwate.jp/npo/fukkoushien/055241.html |

| 名称 | 平成 29 年度NPO等による復興支援事業費補助金(一般枠) |

|---|---|

| 内容 |

県内各地の様々な地域課題を解決するための取組(以下「地域活動」という。)において、行政では手の行き届きにくいきめ細やかな地域活動の継続的な実施を図るために、NPO等による復興支援事業費補助金(一般枠)による補助事業を募集します。

■応募可能な事業

ア 地方自治体との協働

従来は地方自治体が担ってきた公の分野における活動をNPO等が地方自治体と

協働して行う事業

イ 中間支援団体による支援

中間支援NPOが他の団体を支援するための事業

ウ 企業との連携

企業のCSR活動と連携する事業

■募集事業数

10 事業程度を募集する。

ただし、予算の範囲内で、審査の結果上位となった事業から順に採択します。

|

| 補助金額 |

上限 80万(事業費の8/10 以内)

ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

なお、事業が採択された場合でも補助金額を調整する場合があります。

|

| 申込締切 | 平成29年5月11日(木)から平成29年6月9日(金)午後5時必着 |

| お問合せ |

岩手県環境生活部若者女性協働推進室 NPO・協働担当

|

| URL | http://www.pref.iwate.jp/npo/fukkoushien/055183.html |

いわて・みやぎ・ふくしまの3県の連携復興センターが協働で、市民(NPO等市民活動団体をはじめとした復興に取り組んでいる人たち)の目線で、震災から5年目以降の復興の見取り図と多様な主体の役割を記した『市民がつくる復興ロードマップ―市民セクターからみた、これからの東日本大震災復興過程―』を岩手・宮城・福島それぞれの地域で支援活動を行う団体や、阪神・中越の震災復興支援過程等において大きな役割を担った外部有識者、そしてパブリックコメントや公開セッション等に寄せられた多くの意見を反映し作成、そして昨年6月に公開したところです。

このたび、このロードマップにコラムや地域版ロードマップの作成過程例を掲載した冊子と、

WEBサイトを、ロードマップと同じく社会福祉法人中央共同募金会様からの助成を受け作成いたしました。

冊子につきましては、WEBサイトからダウンロードすることができますので、

ぜひご活用いただけますと幸いです。

また、地域版のロードマップを作成したい、ロードマップの活用を考えている等のご要望がありましたら、

ウェブサイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

http://www.ifc.jp/page/roadmap/

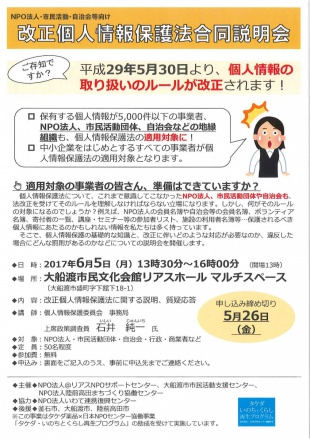

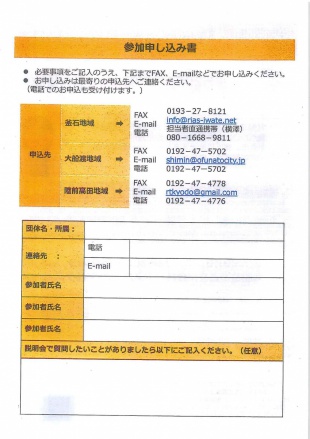

NPO法人@リアスNPOサポートセンター主催のイベント情報のご案内です。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

『平成29年5月30日より、個人情報の取り扱いのルールが改正されます!』

『適用対象の事業者の皆さん、準備はできていますか?』

個人情報保護法について、これまで意識してこなかったNPO法人、市民活動団体や自治会も、法改正を受けてそのルールを理解しなければならない立場になります。しかし、何がそのルールの対象になるのでしょうか?

例えば、NPO法人の会員名簿や自治会等の会員名簿、ボランティア名簿、寄付者の一覧、講座・セミナー等の参加者リスト、施設の利用者名簿等…保護されるべき個人情報に当たるのかもしれない情報を私たちは持っています。

そこで、個人情報保護の基礎的な知識と、改正に伴いどのような対応が必要なのか、違反した場合にどんな罰則があるのかなどについての説明会を開催します。

【開催日時】2017年6月5日(月) 13:30~16:00 (開場13:00)

【会場】大船渡市民文化会館リアスホール マルチスペース (大船渡市盛町字下館下18-1)

【内容】改正個人情報保護法に関する説明、質疑応答

【参加費】無料 (※申し込み締め切り 5月26日まで)

【講師】個人情報保護委員会 事務局 上席政策調査員 / 石井 純一氏

【問合わせ先・お申込み先】

《釜石地域》

NPO法人@リアスNPOサポートセンター

FAX:0193-27-8121 E-mail:info@rias-iwate.net

電話:担当者直通携帯(横澤)080-1668-9811

《大船渡地域》

大船渡市市民活動支援センター

FAX:0192-47-5702 E-mail:shimin@ofunatocity.jp

電話:0192-47-5702

《陸前高田地域》

NPO法人陸前高田まちづくり協働センター

FAX:0192-47-4778 E-mail:rtkyodo@gmail.com

電話:0192-47-4776

【主催】NPO法人@リアスNPOサポートセンター

大船渡市市民活動支援センター

NPO法人陸前高田まちづくり協働センター

【協力】NPO法人いわて連携復興センター

【後援】釜石市、大船渡市、陸前高田市

※この事業はタケダ薬品×日本NPOセンター協働事業「タケダ・いのちとくらし再生プログラム」の

助成を受けt実施しています。

日頃より幣団体の運営にご協力を賜り心から感謝いたします。

この度、いわて連携復興センターでは、日本郵便株式会社様による

2016(平成 28)年度 年賀寄附金配分事業の助成を活用し、東日本大震災において、

主に岩手で活動した県内の支援団体が発行した活動チラシや資料を収集・アーカイブ化したサイト

『3.11 いわてNPOチラシアーカイブ』をリリース致しました。

これにより、活動テーマや活動内容等、支援フェーズの移り変わりが見て取れると思います。

今後の被災地での活動、また、今後起こりうる災害時に役立てて頂ければ幸いです。

最後に、本サイト構築にあたり、資料の提供・ご協力を頂いた全ての皆さまに感謝申し上げます。

この度、いわて連携復興センターでは、平成28年度日本郵便株式会社様の年賀寄付金の助成を受け、

東日本大震災における岩手県内のネットワーク体と、震災後に設立された中間支援組織の取り組み

についてまとめた記録誌「3.11いわてNPOの軌跡Ⅱ ~東日本大震災から生まれた地域の

ネットワーク体と中間支援組織~ 」を作成いたしまいた。

冊子では、震災後に復興支援活動を行う団体や機関が参加するネットワーク会議体の活動状況や

震災後に設立された支援団体を支援する“中間支援組織”の設立経緯や活動内容についてまとめています。

巻末には人と防災未来センターの菅野氏より、『ネットワーク体・中間支援組織の重要性-多様な主体による

復興・地域づくりのかなめ-』の寄稿等が盛り込まれています。

*なお、ここでのネットワーク体は、テーマ別の会議は除き、復興に向けた多様な団体が参加したものを取り上げています。

この冊子を基に、広域災害時におけるNPOの役割や平時から必要な取り組みを市民セクターのみならず、

行政、企業の皆様にもご理解いただき、今後の防災活動・地域づくりの一助として

ご活用いただけますと幸いでございます。

現在、ヒアリングにご協力いただいた団体様をはじめ、

日ごろから連携をさせていただいる団体の皆様へお渡しをしているところでございますが、

もし、この冊子を必要とされる団体様がおりましたら、

下記問い合わせ先までご連絡いただけますでしょうか。

なお、部数に限りがございますので、原則1団体1部とさせていただいておりますが、

それ以上につきましても場合より対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 担当:瀬川

TEL:0197-72-6200 FAX:0197-72-6201 MAIL:info@ifc.jp

■平成26年度、27年度に発刊した『3.11いわてNPOの軌跡~東日本大震災における支援団体の取り組み~』

についてはこちらをご覧ください。

http://www.ifc.jp/news/secretariat/entry-1565.html/

| 名称 | 真如苑 市民防災・減災活動支援助成 |

|---|---|

| 内容 |

助成対象となる事業

・日本国内で起こる災害に「備える」ための活動。

・日本国内で起こる災害から生命を「守る」ための活動

・日本国内で起こった災害後の生活再建へ「つなぐ」ための活動。

|

| 助成金額 |

上限 50万円 / 助成総額は800万円

※助成率(総経費に占める助成額の比率)は9割を上限とします(自己負担1割以上)

|

| 募集締切 | 2017年6月9日(金)※消印有効 |

| 問合せ先 | 真如苑 「Shinjo プロジェクト」市民活動公募助成事務局 |

| URL | http://shinjo-project.jp/koubo/bosai.html |

| 名称 | 東日本大震災 芸術・文化による復興支援ファンド「GBFund」 |

|---|---|

| 内容 |

東日本大震災の被災者・被災地を対象として行われる芸術・文化活動を支援するための基金です。 ■ 対象となる活動

1.被災者・被災地を応援する目的で行われる芸術・文化活動

2.被災地の有形無形の文化資源を再生していく活動

3.その他、当ファンドの目的に合致すると判断される活動

|

| 助成金額 |

GBFundの主旨にご賛同くださった方々からの寄付金を、助成金として交付します。

ひとつの活動につき、原則として50万円を上限とします。

※他の助成金との併願も可能です。

|

| 募集締切 | 2017年5月19日(金) |

| 問合せ先 |

公益社団法人企業メセナ協議会 「GBFund」係 ※協議会WEBシステム「かるふぁん!」よりインターネットによる申請。ご利用には事前登録が必要です。 |

| URL | https://culfun.mecenat.or.jp/grant/gbfund/point.html |

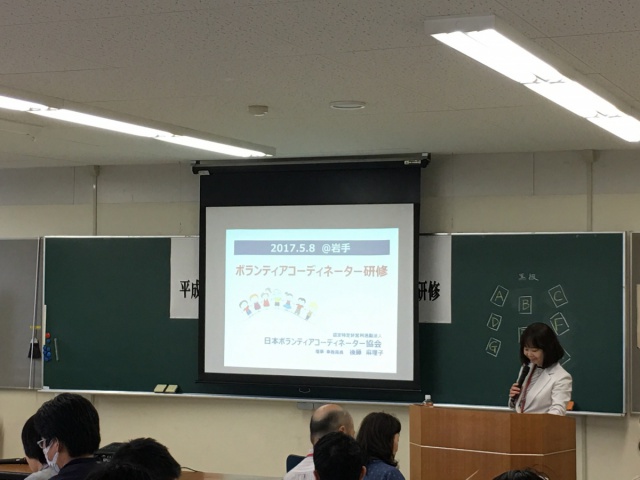

5月8日、国立岩手山青少年交流の家にて「平成29年ボランティアコーディネーター研修」が開催されました。いわて連携復興センターも共催として参画させていただきました。

※開催概要はコチラ(http://www.ifc.jp/news/notice/entry-2054.html)

東日本大震災以降、岩手県内でもボランティア活動が活発に行われています。各団体・地域で行われているボランティア活動がさらに発展していくことを目的とし、ボランティアコーディネーションの基礎的な考え方から、分野ごとの課題の共有、ネットワーキングなど様々なテーマのもとでこの研修は開催されました。

前半では「ボランティアとボランティアコーディネーション概論」と題し、認定NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会事務局長 後藤 麻理子氏よりお話しいただきました。

こちらではボランティアコーディネーターとしての基礎的な考え方、ボランティアコーディネーションの目的と必要性などについて学ぶ機会となりました。

人それぞれボランティア観が違うことや、ボランティアの力が活かされるような環境づくりや活動への意欲が高まるような工夫も大事であること。ボランティアする側と受ける側の双方の思いを汲み取って、

両者がwin-winになるようにコーディネートすることが大切だ、とのお話がありました。

後半では「テーマ別ボランティアコーディネーション」というテーマで3グループに分かれ

ワークを行いました。

(各グループテーマ)

① 地域の助けあい、住民参加の促進

② ボランティアと団体(事業者)の協働—受け入れと活性化

③ 若者の学びと社会とのつながりの機会づくり

参加者間でそれぞれのテーマに沿い、課題出しと解決に向けたアイディア共有が積極的に行われました。

今回の研修を通じ学んだこと、新たに生まれたネットワークを今後の活動に役立てていきたいと思います。

| 名称 | 2017年度 社会福祉事業「自動車購入費助成」 |

|---|---|

| 内容 |

障害の有無にかかわらず、すべての人が地域の中でともに支えあいながら暮らすことのできる社会づくりの一助となるべく、2017年度の「自動車購入費助成」を行います。

下記の<1>~<3>のすべてを満たしている団体が対象です。

<1>募集地域

・東日本地区に所在する団体

※東日本地区とは以下をいいます。

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・東京・神奈川・

埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・新潟・長野・富山・石川・

福井・愛知・岐阜・静岡・三重

<2>助成対象者

・特定非営利活動法人

<3>助成対象事業

・主として障害者の福祉活動を行う特定非営利活動法人。

※加齢に伴う障がい者(高齢者)の福祉活動を行う団体は除きます。

|

| 助成金額 |

自動車購入費 1件100万円まで (総額1,000万円)

|

| 申込期間 | 2017年6月1日(木)~7月14日(金)17時まで |

| お問合せ |

公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団

|

| URL | http://www.sjnkwf.org/ |

復興庁さまより「新しい東北」の情報発信事業について公募開始のご案内です。

平成29年度「共創イベントを通じた情報発信ソリューション構築事業」情報発信ニーズの公募

平成29年4月24日から、平成29年度「共創イベントを通じた情報発信ソリューション構築事業」情報発信ニーズの公募を実施します。

募集内容

NPO、企業、自治体、その他地域課題の解決に取り組む各種団体等から、自らの取組を発展・加速させるため、共創イベントを通じて、情報発信力の強化や新たなパートナーとのつながりを創出し、課題解決したいニーズ(以下「情報発信ニーズ」という。)を募集します。(別添フライヤー参照)

採択件数

10件

提出期限

締切を3期に分けて、選定委員会により採用を決定します。

なお、年度の途中で募集予定件数に達した場合は、募集を締め切らせていただきます。第2期までに採択件数が10件に達した場合は、第3期の募集は行いません。

第1期:平成29年4月24日(月)から平成29年5月17日(水)17:00時まで必着

第2期:平成29年7月上旬予定

第3期:平成29年9月上旬予定

※第2期、第3期の締切については、各期の募集開始時に復興庁ホームページにてお知らせします。

お問い合わせ

・復興庁 総合政策班 担当:永井 髙田

電話:03-6328-0223

・NECソリューションイノベータ株式会社 担当:白川

電話:03-5534-2714

詳細・お申込については以下URLまたは添付チラシをご覧ください。

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-11/2017/20170421150456.html

| 名称 | 平成29年度被災者の参画による心の復興事業費補助金 |

|---|---|

| 内容 |

東日本大震災津波による被災者自身が参画し、活動する機会の創出を通じて、被災者が他者とのつながりや生きがいをもって前向きに生活することを支援するとともに、コミュニティ形成と一体となった被災者の心身のケア等の取組の推進を図るため、被災者の参画による心の復興事業費補助金による補助事業を行う事業者を募集するもの。

(1) 応募可能な事業は、対象地域が県内複数市町村に渡る事業であること。

(2) 本補助事業は、国の「被災者支援総合交付金」を活用して実施するものであり、事業計画書の作成にあたっては、別添の「参考・復興庁資料)積算内訳 記入上の注意事項」等を参考としてください。

|

| 助成金額 |

事業実施に必要となる経費に対し、200万円を上限額として補助する。

ただし、事業実施の効果が特に高いと見込まれる事業にあっては、上限額に150万円を加算する。

|

| 申込期間 | 平成29年4月25日(火)から平成29年5月22日(月)午後5時まで |

| お問合せ |

岩手県復興局生活再建課 相談支援担当

|

| URL | http://www.pref.iwate.jp/saiken/jouhou/054840.html |

※【『平成29年度被災者の参画による心の復興事業費補助金』 説明会の開催】