岩手県沿岸広域振興局経営企画部復興推進課様より下記イベントのご案内です。

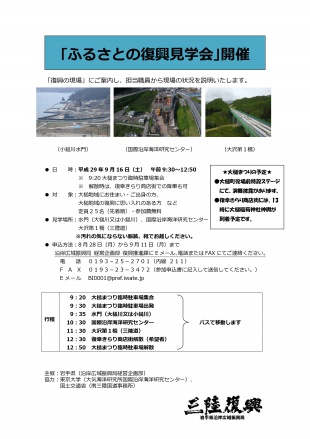

ふるさとの復興見学会

■ 開催日 平成29年 9月16日(土曜日)

■ 内容

「復興の現場」にご案内し、担当職員から現場の状況を説明いたします。

■ 開催時間 午前9時30分から午後0時50分まで

■ 定員

25名(先着順)

■ 集合場所・時間

大槌まつり臨時駐車場 午前9時20分集合

■ 対象

大槌地域にお住まい・ご出身のかた、

大槌地域の復興に思い入れのあるかた など

■ 見学場所

水門(大槌川又は小鎚川)、

国際沿岸海洋研究センター(東京大学)、

大沢第1橋(三陸道)

■ 服装

工事現場を見学するので、汚れても構わない服装・靴で参加してください。

■ 主催

岩手県(沿岸広域振興局経営企画部)

■ 協力

東京大学(大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センター)

国土交通省(南三陸国道事務所)

お申し込み方法、その他詳細は下記リンク先をご覧ください

http://www.pref.iwate.jp/engan/fukkou/29kengakukai0916.html

7月25日(金)、久慈市社会福祉協議会ボランティアセンター運営委員会主催による「久慈市災害ボランティアセンター 活動の振り返り」に参加させていただきました。

こちらは、近年2度の水害に見舞われた久慈市にて、これまでの災害ボラセン運営に係る成果・課題を関係者間で振り返るとともに、今後起こりうる災害に備え、外部NPOとの連携方法について共有することを目的として開催されました。いわて連携復興センターは、平成29年度復興庁被災者支援コーディネート事業の一環として、今回の振り返り会の企画構成から参画させていただき、当日は進行などの役割を担わせていただきました。

当日は、これまで災害ボラセン運営に携わった久慈市役所、久慈市社会福祉協議会の関係者が集まり、他地域の災害時におけるNPOとの連携事例を踏まえながら、これまでの災害ボラセン運営を振り返りました。特に、地域の課題を今後NPOとどのように連携し解決につなげるかというテーマにおいて、参加者間で積極的な意見交換が行われました。災害時の緊急対応を円滑に進行するため、平時から学びや関係構築などの「備え」が重要視される中、久慈市のこうした取り組みは次の災害に結びつく有効な機会と捉えています。

私どもいわて連携復興センターは、引き続き岩手県内の防災に対する取り組みを継続して参りたいと考えております。

いわて未来づくり機構(岩手県復興局復興推進課)より、下記ご案内です。

平成29年度 第2回いわて復興未来塾の開催について

東日本大震災津波発災から6年が経過します。更に復興を力強く進めていくためには、復興を担う個人や団体など多様な主体が、復興について幅広く教え合い、学び合うとともに、相互に交流や連携をしながら、復興の推進に生かしていくことが求められています。

このため、岩手県内の産学官の連携組織「いわて未来づくり機構」は、「未来づくり=人づくり」の考え方のもと、今年度第2回目の未来塾を開催しますので、是非ご参加ください。

■開催日

平成29年 9月16日(土曜日)

■場所 大船渡魚市場3階多目的ホール(大船渡市大船渡町字永沢209)

交通案内交通アクセス:三陸道~大船渡碁石海岸ICから車で12分

大船渡線 BRT大船渡魚市場前駅より約300m

三陸鉄道南リアス線 盛駅よりタクシーで10分

■ 駐車場:魚市場駐車場をご利用ください。 地域 沿岸 申し込み事前申し込みが必要です。

■ 定員 :120名

■ 費用 :不要

■ 内容

いわて復興未来塾(14:00~17:00)

[14:00] 開会・知事挨拶

[14:05] 来賓(戸田大船渡市長)挨拶

[14:10~14:50] 基調報告

「三陸復興と地域産業のあり方」

一橋大学名誉教授 関 満博氏

[15:00~17:00] パネルディスカッション

「ふるさといわて三陸~なりわい発展の戦略を探る」

(パネリスト)

株式会社キャッセン大船渡取締役 臂 徹 氏

陸前高田商工会会長 伊東 孝 氏

株式会社マイヤ代表取締役 米谷 春夫 氏

PwCあらた有限責任監査法人パートナー 梅木 典子 氏

(コーディネーター)

関 満博氏

17:00 閉会

■主催 : いわて未来づくり機構(事務局:岩手県復興局復興推進課)

お申込み詳細は下記リンク先をご覧ください

http://www.pref.iwate.jp/fukkounougoki/event/057606.html

8月26日に平成29年度総合防災訓練に参加しました。これは、毎年岩手県が開催しているもので、毎回各市町村での持ち回り開催で今回は盛岡市での開催となりました(主催:岩手県、盛岡市等)。訓練参加者は100弱の機関と約1万人にのぼる大規模なもので、県内数か所で同時に開催されます。

いわて連携復興センターは、その中でも、盛岡市社会福祉協議会さんが主催する、災害VC(ボランティアセンター)設置運営訓練に、岩手県社協さんのお声がけで参加させて頂きました。昨年の台風10号による豪雨災害において、内陸を拠点にする復興支援団体で、先行的にいわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)を立ち上げました。東日本大震災での教訓から、行政だけ、社協だけ、NPOだけではなく、それぞれが得意領域や、資源を生かして活動していく事を目指し設立されたネットワーク体です。ここでの経験もあり、今後の為にと参加させて頂きました。

今回は災害VCのノウハウのある、NPO法人遠野まごころネットさんや、これまでの災害VCでの経験のある県内市町村社協さんのメンバーなどが、ボランティア役として参加しました。盛岡市社協さんは毎年訓練されているという事もあり、スムーズな運営でした。また、地元の高校生もボランティア役として参加するなど、地域への波及効果も大きいと感じました。今後もNPOができる役割の中で、こうした訓練などにも積極的に関わらせて頂ければと思います。

| 名称 | 第5回「エクセレントNPO」大賞 |

|---|---|

| 内容 |

「エクセレントNPO」大賞は、質の向上をめざし、自己評価を行いながら改善につとめる非営利組織を応援し、新聞社の協力を得て、社会に「見える化」をすることを目的としています。

「『エクセレントNPO』をめざそう市民会議」(以下、「市民会議」)では、非営利組織が、組織運営の脆弱性を克服し、市民とのつながりをより豊かにすることが不可欠であると考えてきました。そのためには質の向上をめぐる競争、すなわち質の向上をめざして努力する非営利組織に、より良質な支援が集まるような好循環が大事だと考えてきました。その積み重ねが、より豊かでしなやかな市民社会の構築に寄与すると考えるからです。そして、市民会議は、非営利の世界で、市民とのつながりを大事にしながら、社会課題、解決のモデルとなる非営利組織の要因分析を続けてきました。そして、3年間にわたる作業の末、2010年には望ましい非営利組織像としての「エクセレントNPO」のコンセプトを打ち出し、「市民性」「課題解決力」「組織力」の3つを基本条件とする、「エクセレントNPO」評価基準を公開し、その普及活動に取り組んできました。

|

| 特典 |

◆ 賞金 ◆

市民賞、課題解決力賞、組織力賞(各50万円)

上記から、エクセレントNPO大賞が選ばれます(プラス50万円)

◆ 新聞記載 ◆

入賞及びノミネート団体は毎日新聞の特集記事として紹介されます

◆ フィードバック ◆

入賞の有無に関わらず、応募された方全員へ、自己評価に基づいて、良かった点や改善を要する点をコメントにしてお返します

◆ 表彰式 ◆

2018年1月上旬に東京都内で行います。「エクセレントNPO」大賞に協賛、協力いただいている企業や団体の皆様との交流の場を設ける予定です。

|

| 応募期間 | 平成29年7月30日(日)~9月30日(土) |

| お問合せ | 「エクセレントNPO」をめざそう市民会議事務局 |

| URL | http://www.excellent-npo.net/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88npo%E5%A4%A7%E8%B3%9E/ |

NPO法人こそだてシップ様主催のイベントのご案内です。

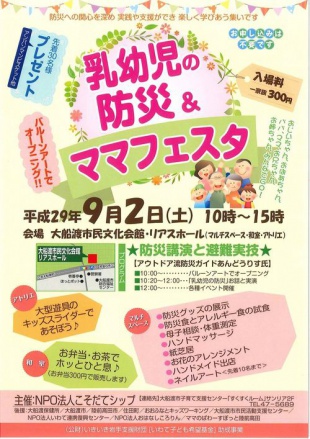

乳幼児の防災&ママフェスタ

被災地の妊娠期~未就学児の子育て中の母親や家族、及び子育て支援関係者が、

防災への関心を深め、自ら実践や支援ができるよう楽しく集い学びあうことを目的とし、

開催します。

[日時] 平成29年9月2日(土) 10時~15時 ≪申込不要≫

[会場] 大船渡市民文化会館リアスホール

[対象] 妊婦~未就学児とその保護者の方、子育て支援関係者及び防災に関心のある方

[参加料] 1家族300円(お弁当1パック300円販売)

[プログラム]

①防災講演会、避難実技指導

アウトドア流防災ガイド:あんどうりす氏

②ママフェスタ

▼和室

軽食とママ交流の場

▼マルチスペース

防災グッズ展示と紹介、母子相談、体重測定、

ハンドマッサージ、ネイルアート、紙芝居 など

▼アトリエ

大型遊具で遊ぼう

詳細はチラシをご覧ください

| タイトル | 2017年度 子どもたちの「こころを育む活動」 |

|---|---|

| 内容 |

私たちは、家庭・学校・地域・企業などが連携し、それぞれの立場で子どもたちのこころを育むために献身・努力している団体を募集します。

ぜひ、ご応募ください。

【対象となる活動】

●学校と家庭、地域、企業などのさまざまな団体が連携し、継続している活動

・学校の場合、地域団体との連携体制があり、教員等の交代に関わらず継続する仕組みが構築されている活動

・学校以外の場合、申請団体のみならず、学校が関わっている継続した活動

●団体が行う子どもたちの”こころを育む活動”で、下記の「3つの工夫」があること。

・「進め方の工夫」 ・・・ 活動の対象や目的が明確で、活動を充実、拡大するための進め方における工夫

・「連携の工夫」 ・・・ 学校と地域団体が連携するための工夫

・「継続の工夫」 ・・・ これまで、また将来へ活動を継続するための仕組み・工夫

●全国大賞を受賞した際に、翌年度に活動地域でシンポジウムを主催できる活動

※活動の拠点が日本国内にあること。

※これまでの“こころを育む活動”受賞先は対象外です

|

| 賞金 |

全国大賞:表彰状、楯、賞金100万円(1件)

優秀賞:表彰状、楯、賞金30万円(若干数)

|

| 申込期間 | 9月1日(金)~9月29日(金)17:00 必着 |

| 問合せ | 公益財団法人パナソニック教育財団内 こころを育む総合フォーラム事務局 |

| URL | http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/ |

| 名称 | 「とうほくIPPOプロジェクト」第7期 |

|---|---|

|

対象となる活動

【A】「とうほくIPPOプロジェクト 起業・事業化部門」

起業、事業化等、産業復興につながる経済活動。東日本大震災による被災地(人々、街、産業)を元気にする事業活動(第6期と同内容です)

【B】「とうほくIPPOプロジェクト コミュニケーション部門」

催事や集会、イベントや行事、その他地域の交流につながる集まりなど。東日本大震災

対象となる団体

被災地の産業復興支援に貢献するアイデアと実行力を持つ女性

※東北在住の個人・団体に限ります。

◎個人、グループ、団体など形式を問いませんが、責任者、主体者が女性であること。(活動メンバーに男性が含まれる場合も認めます)

◎営利団体、非営利団体は問いません。

◎事務局による情報収集や、第三者から推薦された個人・団体等も対象とします。

◎プロジェクトを遂行する能力を有し、支援金を管理する能力を備えた個人・団体。

◎被災地に密着した取り組みができる個人・団体とし、活動主体者の所在地が、東北地方や被災地にあることに限定します。

※過去にご支援した活動についても、効果が優れていた場合は複数期にわたって支援対象とする場合もあります。

|

|

| 助成金額 |

【A】「とうほくIPPOプロジェクト 起業・事業化部門」

原則として1対象につき30万円~最大300万円までを上限

【B】「とうほくIPPOプロジェクト コミュニケーション部門」

最大20万円まで

|

| 募集締切 | 2017年10月2日 |

| 問合せ先 |

株式会社フェリシモ 広報部内

とうほくIPPOプロジェクト事務局

|

| URL | http://info.felissimo.co.jp/company/detail.php?id=732&xid=p_nr_ot_170410_RELEASE |

いわて連携復興センターも共催しております「第14回 現地会議in岩手」のご案内です。

ぜひ皆さまのご参加をお待ちしております。

第14回 現地会議 in 岩手

-いま、このまちで、 子どもたちに何を伝えるべきか-

【日時】

2017年9月7日(木)14:00-17:00(予定)※開場13:30

【会場】

陸前高田市コミュニティホール 大会議室

(岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地3)

【開催目的】

今、このまちの子どもたちに何を伝えていくべきか。 その想いについて語ってもらい、その後参加者を交えて議論を深めて行きます。

【登壇者(順不同)】

長谷川順一氏 (株)長谷川建設 代表取締役社長

新沼真弓氏 防災士 / 乾燥フルーツCome Come代表

鈴木匠氏 NPO法人 釜石東部漁協管内復興市民会議 理事・事務局長

上野拓也氏 (一社)おらが大槌夢広場 副代表理事

舟田春樹氏 オフィス・ふなだ

花坂雄大氏 花坂印刷工業(株)専務取締役 / NPO法人みやっこベース理事長

【共同主催】

NPO法人いわて連携復興センター / 東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)

【協力】

NPO法人 陸前高田まちづくり協働センター

大船渡市市民活動支援センター

NPO法人 アットマークリアスNPOサポートセンター

【参加いただきたい方々】

地域の将来に対して課題を感じ、地域づくりに取り組みたい人

【参加方法】

申込フォームからお申込みください(※おひとりずつお申込みください)。

http://www.jpn-civil.net/2014/contact/genchi_kaigi_iwate/

本会は「『しんきんの絆』復興応援プロジェクト」第5回助成を受けて実施いたします

特定非営利活動法人キッズドア様より、下記イベントのご案内です。

目指せ100万円! U-25東北ソーシャルビジネスコンテスト キックオフイベント

[日時] 8月26日土曜日

[時間] 13:00〜17:30(途中入退場自由)

[会場] 常盤木学園高校(宮城県仙台市青葉区小田原四丁目3-20)

https://www.tokiwagi.ed.jp/access/

[アクセス] 仙台駅・東照宮駅から徒歩20分、宮城野通駅から徒歩15分

[参加費] 無料

[対象]どなたでも

[ゲスト]

及川 武宏(株式会社スリーピークス)

堀 潤(ジャーナリスト・キャスター)

山内亮太(株式会社ESCCA 代表取締役)

渡辺由美子(NPO法人キッズドア 理事長)

[主催] 特定非営利活動法人キッズドア

***参加申し込み***

https://pro.form-mailer.jp/fms/5394895c76617

::::::::: program ::::::::

【第1部】 13:00 – 15:30

1.賞金100万円を目指せ!コンテスト概要説明

2. コンテスト優勝のコツはまず課題の把握から!

8自治体による課題のプレゼンテーション

【第2部】 15:40 – 17:30

3.メイン講演: 株式会社スリーピークス 及川武宏

「大船渡にワイン文化を根付かせたい!故郷で起業するまで」

4. パネルディスカッション

若い起業家が未来をつくる!これからの東北を応援!

《パネリスト》

堀 潤:ジャーナリスト・キャスター。

市民投稿型ニュースサイト「8bitNews」主宰。

及川 武宏:株式会社スリーピークス 代表取締役

山内亮太:株式会社ESCCA 代表取締役

渡辺 由美子:特定非営利活動法人キッズドア 理事長

::::::::: profile ::::::::

《講師》

▶及川 武宏さん/株式会社スリーピークス 代表取締役

http://3peaks.jp/

大学卒業後、アルバイトをしながら、ワイナリーのあるニュージーランドの町に滞在。コンサルタント会社などでノウハウを学び起業の準備中に東日本大震災が発生。東日本大震災復興支援財団に転職し、奨学金「まなべる基金」を創設、被災3県の子どもたちの支援を行う。2014年、埼玉の自宅を手放し、家族で大船渡に帰郷し、スリー・ピークス・ワイナリーを立ち上げる。ぶどうを栽培しながら陸前高田市米崎町のりんごも手がけている。

《パネリスト》

▶堀 潤/ジャーナリスト・キャスター

http://8bitnews.org/

2001年NHK入局。「ニュースウォッチ9」リポーター、「Bizスポ」キャスター。2012年米国ロサンゼルスのUCLAで客員研究員、日米の原発メルトダウン事故を追ったドキュメンタリー映画「変身 Metamorphosis」を制作。2013年、NHKを退局しNPO法人「8bitNews」代表に。現在、TOKYO MX「モーニングCROSS」キャスター、J-WAVE「JAM THE WORLD」ナビゲーター、abemaTV「AbemaPrime」コメンテーター、淑徳大学客員教授、毎日新聞、ananなどで多数連載中。

▶山内 亮太/株式会社ESCCA 代表取締役

http://escca.jp/top/

1999年ソニー株式会社入社、以降、テレビの商品企画とマーケティングに10年間従事。2009年11月よりNPO法人ETICに参画。社会起業家の潜在層の発掘、教育に関わる事業の立ち上げを行い、震災後の2011年6月より右腕派遣プログラムのコーディネーター(南三陸担当)として4年間継続して関わってきた。2015年7月より南三陸に移住し、地域おこし協力隊を活用した起業家の誘致と育成を行うNext Commons Lab南三陸を立ち上げた。そのほかにも地域資源プラットフォーム設立準備委員会の事務局を担うなど、未来のまちづくりに向けた様々な活動を展開している。

▶渡辺 由美子/NPO法人キッズドア 理事長

千葉大学工学部出身。大手百貨店、出版社を経て、フリーランスのマーケティングプランナーとして活躍。2000年から2001年にかけて、家族でイギリスに移住し、「社会全体で子どもを育てる」ことを体験する。2007年任意団体キッズドアを立ち上げる。2009年内閣府の認証を受け、特定非営利活動法人キッズドアを設立。「親の収入格差のせいで教育格差が生じてはならない!」との思いから、経済的に困難な子どもたちが無理なく進学できるよう、日本の全ての子どもが夢と希望を持てる社会を目指し、子どもの貧困問題解決に向けて活動を広げている。

・「内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議」構成員

・「子供の未来応援国民運動」発起人

・厚生労働省「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」構成員

・全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 副代表幹事

大船渡市市民活動支援センターさんより以下ご案内を頂きました。

+++++++++++++++++++++++++++++

大船渡市市民活動支援センターは、若者の就労支援を担う、いちのせき若者サポートステーションと共に

「若者就職準備・おおふなとルーム」を開催いたします。

詳細は以下の通りです。

日時:8月23日(水)

1部 10:00~12:00

2部 13:00~15:00

会場:シーパル大船渡 小会議室B

9月は14日(木)、27日(水)を予定しています。(2回目以降の参加は登録制となります。)

まずは家から外へ出て体を動かし、コミュニケーションを図ることで社会へ出る第一歩にしていただきたいです。

岩手県・岩手県男女共同参画センターより、男女共同参画サポーター養成講座のご案内です。

復興における地域コミュニティの再生を事例から学ぶ 男女共同参画サポーター養成講座

復興の途上における「地域づくり」の取り組み及び今後の展望や課題について、

宮城県石巻市北上待ちと岩手県釜石市の取り組み事例をもとに、地域との関わり方や地域課題の乗り越え方などを、

男女共同参画を含めた多様な視点から考えます。

日時:2017年9月25日12:30~14:30

場所:いわて県民情報交流センター(アイーナ)8階803会議室

受講料:無料(資料代として100円をお持ちください)

■託児を用意します■

・受付締め切り:9月15日(金)12:00

・対象:1才~就学前の幼児

・利用料:1人につき1日1000円 / 半日の場合は500円

・その他:お子様の昼食飲み物等は各自でご用意願います。

・詳細は裏面記載の「申し込み・問い合わせ先」までお問い合わせください。

【プログラム(予定)】

12:30~

■宮城県石巻市北上町の事例発表

女性を中心とした住民と、行政及び外部からの支援者(NPOや大学、建築関係者)らが、紆余曲折を経て話し合いによる協働を成功させた事例と、今後の地域密着型事業の展開。

・佐藤尚美 氏/一般社団法人ウィーアーワン北上

・庄司知恵子 氏/公立大学法人岩手県立大学 社会福祉学部准教授

■岩手県釜石市の事例発表

発災後の早い段階から実施した「見守り支援体制」を行政、社協及びNPOが連携し、住民が主体的にかかわるようにシステム構築した事例と、今後の地域づくりにおける展望や課題。

・栃内宏文 氏/釜石市市民生活部地域づくり推進課、釜石地区生活応援センター 所長、課長兼副センター長

・菊池亮 氏/社会福祉法人釜石市社会福祉協議会 地域福祉課生活ごあんしんセンター 課長兼副センター長

■コーディネーターから

各事例の活動を、男女共同参画から分析。

・高橋聖子 氏/認定特定非営利活動法人JEN 東北事業統括

■質問、感想用紙記入・休憩

■パネルディスカッション

【お問合せ】

岩手県男女共同参画センター

〒020‐0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 アイーナ6階

TEL 019-606-1761

FAX 019-606-1765

E-MAIL danjo@aiina.jp

【主催】

岩手県・岩手県男女共同参画センター

【協力】

復興庁男女共同参画班

7月29日、山田町陸中海岸青少年の家にて開催された、特定非営利活動法人 エムジョイ様主催のサマーキャンプを取材に伺いました。

※初日(29日)の活動を取材させていただきました。2日目以降の内容につきましては、エムジョイ関口様の報告をもとにしております。

今年の

サマーキャンプは7月29日~31日の以下の日程で行われました。

29日【テント設営】【野外炊事】

30日【野外活動】【スラックライン体験会】【火おこし体験】【バーベキュー】【キャンプファイヤー】

31日 【ラジオ体操】【前日の野外炊事のあと片付け】【清掃活動】サマーキャンプ終了。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

協力:

宮古水産高校インターアクトクラブ、ケイエム企画、北上フォルダ講師陣、岩手県北観光、独立行政法人国立青少年教育振興機構(敬称略順不同)

■初日(29日)

参加された小学生の皆さんたちは、

まずは野菜や、肉を切る作業から始め、(おうちでやったことある子から未経験者まで、包丁&ピーラーを器用に使い)調理準備を進めました。

火おこし班も手際よく協力して準備を進めました。鍋が焦げないように鍋の外側にクレンザーを塗り火にかけます。ぐつぐつ煮えてきたら、調理した具材を入れとじ蓋をしめます。・・・時折、あく取りをして煮え切ったところで火を弱めルーを投入しました。すると、あたり一面、おいしそうな香りに包まれます。 更に待つこと数分・・みんな大好きトロトロのカレーライスの完成し、食事会となりました。

「すごく美味しい!!」と一同おかわりが進む進む!!(笑)

お腹が満たされたあとはお片付けをして、その後ザブンとお風呂に入り、・・夜も皆さん元気いっぱいでした!

・参加した小学生達へのインタビューより。

「このサマーキャンプにはどれくらい参加していますか?」

「今回で4回目です。」

「何が楽しいですか?」

「みんなで一緒に料理を作ったり、食べたり、遊んだりキャンプファイヤーしたりが楽しいです」

「一番好きな料理は何ですか?」

「カレーライスです。」

「今日作るカレーと、家でお母さんが作るカレーとどっちが好きですか?」

「両方!!」

とのことでした。

■2日目、

恒例のアニマルハンティングや、体育館でのスラックライン体験会、そして、火おこし体験会に共同作業での焼肉・バーベキュー大会と盛りだくさん。さらに、男の子も女の子も、セミ撮り&セミ鑑賞に夢中となり、締めくくりにキャンプファイヤーを行ったとのことです。

■3日目、

ラジオ体操を行った後、前日の野外炊事のあと片付けと清掃活動をして、テント撤収し完了とのことです。

■エムジョイ様のHP

http://m-joy385.com/

・エムジョイ様は、地域の子どもたちに運動の場を提供するだけではなく、幅広い世代に活力ある心と体の健康づくりを身近に感じてもらえるよう、それぞれの地域や対象年齢に合わせたスポーツ教室、文化活動等の総合的な事業に取り組んでいらっしゃいます。

■エムジョイ関口様からのメッセージです。

↓

この度はエムジョイサマーキャンプ開催にご協力いただきありがとうございました。

ご参加頂いたみなさま、いつもとは違う環境に身を置き、自然の中でおっかなびっくり色々チャレンジ、たくさんのご経験をつまれていた様子でした。このような小さな体験の一つ一つがお子様の良い思い出になり今後の自信につながっていく事を願っております。最後の最後まで全員が頑張っていたこと、また無事大きい事故もなく終えた事にスタッフ一同感謝申し上げます。今後も様々な企画をしてまいりますので引き続きよろしくお願い致します。

| 名称 | 平成 29 年度NPO等による復興支援事業費補助金(一般枠・下期活動支援) |

|---|---|

| 内容 |

県内各地の様々な地域課題を解決するための取組(以下「地域活動」という。)において、行政では手の行き届きにくいきめ細やかな地域活動の継続的な実施を図るために、NPO等による復興支援事業費補助金(一般枠)による補助事業を募集します。

■応募可能な事業

ア 地方自治体との協働

従来は地方自治体が担ってきた公の分野における活動をNPO等が地方自治体と

協働して行う事業

イ 中間支援団体による支援

中間支援NPOが他の団体を支援するための事業

ウ 企業との連携

企業のCSR活動と連携する事業

■募集事業数

若干数を募集します。ただし、予算の範囲内で、審査の結果上位となった事業から順に採択する。

|

| 補助金額 |

上限 80万(事業費の8/10 以内)

ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

なお、事業が採択された場合でも補助金額を調整する場合があります。

|

| 申込期間 | 平成29年8月1日(火)から平成29年9月6日(水)午後5時必着 |

| お問合せ |

岩手県環境生活部若者女性協働推進室 NPO・協働担当

|

| URL | http://www.pref.iwate.jp/npo/fukkoushien/057413.html |

内閣官房国土強靱化推進室主催「国土強靱化ワークショップ」事務局のランドブレイン株式会社様より、下記、研修のご案内です。

災害時に強くしなやかに支え合えるコミュニティを地域につくろう!

◇防災・減災に興味のある地域リーダー募集!!

災害時に支え合えるコミュニティを日本全国に増やしていくために、地域のコミュニティリーダーを対象としたワークショップを開催します。開かれた場のつくり方、悩みを相談したくなる対話の進め方など、ワークショップ形式で学びます。

+++++++++++++++

・防災・減災について考えるワークショップのやり方がわかる

・コミュニティづくりに大事なことがわかる

・全国のリーダーとつながれる

+++++++++++++++

【会場のご案内】

■開催日 平成29年8月26日(土)

■時間 13:00~18:00(受付開始12:30~)

■募集人数 30名 (応募書類を提出いただき、選考された方)

■会場 TKP品川カンファレンスセンター [MAP]

■住所 〒108-0074 東京都港区高輪3丁目26番33号 京急第10ビル

JR・京急 品川駅 高輪口 徒歩1分

■主催 内閣官房国土強靭化推進室

【応募方法】

応募書類をダウンロードし、すべての欄を記入の上、

平成 29年8月14日(月)午後5時までにメール(bousai @ landbrains.co.jp )に添付いただきお送りください。

【提出先、お問合せ先】

[「国土強靱化ワークショップ」事務局 ]

ランドブレイン株式会社

担当:宇治田 、松本、紙田

電話:03-3263-3811

E-mail:bousai @ landbrains.co.jp

※詳細はこちら→http://www.landbrains.co.jp/lb/bousai/index.html

| 名称 | 元気シニア応援団体に対する助成活動 |

|---|---|

| 内容 |

日本国内において、構成員だけでなく地域の高齢者を対象とした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等の活動で、下記の活動(従来からの継続活動でも新規活動でも構いません)

◎対象となる活動例

・身体向上活動(虚弱化予防のための健康体操やウォーキング等)

・自立支援活動(外出支援による閉じこもり防止対策、配食による栄養改善等)

・生きがいづくり活動(趣味活動等を通じた心身の健康確保等)

・交流活動(交流サロンでの同世代・他世代とのコミュニケーションによる心身の健康確保等)

・情報提供活動(高齢者向けの健康管理・増進に役立つ情報誌の発行等)

・支援者養成活動(認知症サポーターの育成等)

・その他、高齢者の健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等をするうえで、効果的と認められる活動

|

| 助成金額 |

1団体当り上限12万円(助成総額最大500万円)

(助成金額は、申請書記載の「助成申請額」について、選考審査会において助成対象活動の内容等にもとづき審査のうえ決定)

|

|

募集期間

|

2017年8月2日(水)~9月30日(土) <当日消印有効> |

| お問合せ | 生命保険協会「元気シニア応援活動」事務局 |

| URL | http://www.seiho.or.jp/activity/social/senior/guideline/ |

| 名称 | 公益財団法人トヨタ財団 2017年度国内助成プログラム |

|---|---|

| 内容 |

一般枠(しらべる助成・そだてる助成)概要

テーマ:未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティ― 地域に開かれた仕事づくりを通じて―

<趣旨>

トヨタ財団の国内助成プログラムでは、本年度も引き続き「未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティ―地域に開かれた仕事づくりを通じて―」をテーマとして公募を実施します。昨年度同様、事業実施に向けた調査への助成を目的とした「しらべる助成」と地域課題解決とその担い手育成をめざす事業への助成を目的とした「そだてる助成」の二つの領域を設定します。

自分たちの暮らしの場を守るために、地域課題の解決や地域価値の創造を目的とした仕事づくりや担い手の育成ならびにその仕組みづくりを目指す取り組みを支援します。これらの取り組みを通じ、社会の在り方を問い直すとともに、新しい価値の創出につながる仕組みをつくり、それぞれの地域に適した、持続可能で人々が幸せを実感できるコミュニティが各地で築かれることを期待しています。

|

| 助成金額 |

実施内容と申請額に基づき、選考委員会で決定された金額

A.しらべる助成:上限 100万円/件(2016年度実績平均98万円)

B.そだてる助成:上限なし(過去3年間の実績平均519万円/2年)実施内容と申請額に基づき、選考委員会で決定された金額

|

| 募集期間 | 2017年9月1日午前9時〜9月29日午後3時 |

| 問合せ先 | 公益財団法人 トヨタ財団 |

| URL | http://www.toyotafound.or.jp/community/2017/ |

陸前高田市内において、東日本大震災により持ち主がわからなくなった写真や物品(賞状や木像、スポーツ用品など…)の返却を行なっている「陸前高田市思い出の品」さんを訪問しました。

これまで、陸前高田市内にある鳴石会場や仮設住宅・公営住宅の集会所、コミュニティセンター、岩手県内陸で行ってきた「思い出の品返却会」ですが、今年度は仙台市と東京都での返却会を初めて実施することになったそうです。

【仙台・東京】

仙台市:8/5(土)、11/5(日)

東京都:8/18(金)~8/21(月)、9/1(金)~9/4(月)

【岩手県内陸】

盛岡市:8/26(土)、10/9(月・祝)、11/12(日)

花巻市:10/7(土)

北上市:8/8(火)、11/18(土)

一関市:10/14(土)

※時間や場所などの詳細は陸前高田市HPをご覧ください。

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei/kakuka-oshirase/kikaku/omoidenosina/omoidenosina.html

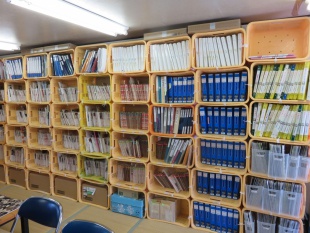

室内にある写真、物品のすべてがデータ化されており、写真に写っているパソコンで探すことができます。

もちろん、直接手に取り確認することもできますが、大きな画面のパソコンで探す方が早くたくさんのものを確認することが出来るそうです。

現物の写真は、番号が振られているのはもちろんのこと、集合写真は「成人式」「結婚式」「中学生」などカテゴリーごとにわかりやすくまとめられていて、現在わかっている範囲になりますが、お名前検索もできます。

写真の他にも、様々な物品が保管されていました。

ご位牌、木像、ボール、トロフィー・盾、賞状、卒業証書、掛け軸、ボール等のスポーツ用品、ランドセル等々…

陸前高田市より委託を受けているこの取り組み(震災拾得物等返還促進事業)は、

平成29年11月末(返還については11月22日まで)で終了します。

写真は約7万枚、物品は2千点以上保管されています。

最後に、陸前高田市思い出の品 代表の秋山さんからのメッセージです。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

思い出の品返却会は、全ての会場において、高田に縁がある方であればどなたでも来場・閲覧していただくことができます。

陸前高田市から避難なさった方はもちろんのこと、高田ご出身の方、ご親戚の方など陸前高田にゆかりのある方はぜひ探しにいらしてください。

また、遠方でもご友人に陸前高田市ご出身の方がいらしたら、ぜひこの情報をお伝えください。盛岡での返却会には、神奈川県からいらしてくださった方がいらっしゃいました。なお、たくさん写真は、根気よく探して頂ければ、きっと見つけていただけるものと思いますので、ぜひこの機会をご利用ください。

株式会社トレス様より災害ボランティア活動に使うビブスをご寄贈いただきました。

このビブスは6月25日、東京都で行われたチャリティランの参加費の一部で作成されたもので、いわて連携復興センターもビブス受入団体の一つになっていました。

今後の活動に役立たせて頂きます。大変有難うございました。

■チャリティランについてはこちら

【ご案内】6月25日 チャリティラン@シンボルプロムナード