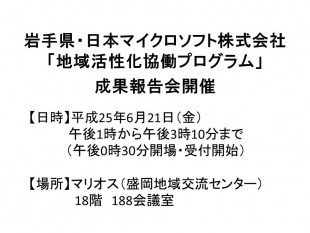

岩手県・日本マイクロソフト株式会社「地域活性化協働プログラム」成果報告会開催

6月21日金曜日午後1時より、盛岡市のマリオス(盛岡地域交流センター)18階、188会議室にて

先日のNPO向けプログラム『NPO団体のためのブランディング講座』をはじめとした

岩手県と日本マイクロソフト㈱が締結した「地域活性化協働プログラム」の覚書に基づく

各種プログラムの成果報告会が行われます。

◆詳細はこちらをご覧ください。

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=46148

成果報告会に引き続き、「Windows 8のミニ講座と体験コーナー」も開催されます。

なお、事前申込は不要です。みなさまのご来場をお待ちしております。

1 日時:平成25年6月21日(金曜日) 午後1時から午後3時10分まで(午後0時30分開場・受付開始)

2 場所:マリオス(盛岡地域交流センター) 18階 188会議室

3 内容:・ 基調講演 「ICTを活かして“つながる”地域づくりを」

日本マイクロソフト業務執行役員 社長室長兼シチズンシップリード 牧野益巳

・ NPO基盤強化プログラムの報告

(1) 一年間の活動概要 岩手県政策地域部NPO・文化国際課特命課長 佐々木 真一

日本マイクロソフト社会貢献部渉外・社会貢献課長 龍治玲奈

(2) 一年間の活動報告

「一年間の振返り、学んだことの概要、学んだことで起きた変化」

NPO法人いわて連携復興センター事務局次長 大吹 哲也

(3) パネル議論

「他のセクターとの連携について」

ファシリテーター:NPO法人いわて連携復興センター代表理事 鹿野 順一

登 壇 者:岩手県政策地域部NPO・文化国際課特命課長 佐々木 真一

NPO法人いわて連携復興センター事務局長 葛巻 徹

日本マイクロソフト社会貢献部渉外・社会貢献課長 龍治 玲奈

・ IT人材育成サポートプログラムの報告

日本マイクロソフト技術統括室本部長 田丸 健三郎

・ 高齢者向けICT活用推進プログラムの報告

(1) 一年間の活動概要

日本マイクロソフト技術統括室マネージャー 大島 友子

(2) 岩手ICTリーダー交流サイトについて

NPO法人ゴーフォワードジャパン理事・事務局長 大橋 裕司

日本マイクロソフト技術統括室マネージャー 大島 友子

4 参加者:NPO、企業、行政関係者等 100名程度(当日先着順に受付します。)

5 その他:成果報告会に引き続き、「Windows 8のミニ講座と体験コーナー」を開催します。

・ ミニ講座(午後3時10分から午後3時25分まで)

講師:NPO法人@リアスNPO サポートセンター 横澤 京子

・ 体験コーナー(午後3時25分から午後4時まで)

NPO法人@リアスNPOサポートセンターさん主催で、「かまいしウォーク i cadatte」が

開催されました。

当日は天気にも恵まれ県内外から90名あまりの方が参加されました。

鹿野代表理事の挨拶の中で、「釜石に訪れて頂く事で釜石のファンを増やし、また広く参加者の皆様から

ご寄附を募ることで、今後地域で活動する団体を精神的にも資金的にも支えるための基礎をつくっていこうと

考えました」という言葉が印象的でした。

また、この活動は阪神大震災の被災地でもある神戸で継続的になされているという事で、

神戸復興塾さんの支えがあったとの事です。

話しながらの交流もあり、また随所で地元の方のガイドもあり、皆さん充実した様子でした。

震災復興における、市民活動の重要性を体験できた日となりました。

主催者のNPO法人@リアスNPOサポートセンターさんのブログはこちらです

http://cadatte-kamaishi.com/?p=13130

豚汁を食べながらゴールの余韻に浸る神戸復興塾の皆さん

6月5日、釜石市の岩手県沿岸広域振興局にて、『平成25年度第一回地域活性化ミーティング』を

開催いたしました。(主催:認定NPO法人ジャパンプラットフォーム NPO法人いわて連携復興センター)

この会議は、地域の課題解決の機会となる事を目的に開催しているもので、

当日は、県内外から約70名のご参加を頂きました。ご参加いただきました皆様、

お忙しい中ご来場いただきありがとうございました。

当センターの事務局長葛巻より趣旨説明をさせていただいた後、

岩手県復興局生活再建課、佐野氏より、

『岩手県の復興の状況と今後の見通しについて』のご説明を頂きました。

次に、新年度岩手県事業説明としまして、

岩手県いわて定住・交流促進連絡協議会の西舘氏より『いわて復興応援隊事業』、

岩手県政策地域部政策推進室の鎌田氏より『いわて三陸復興のかけ橋事業』、

岩手県政策地域部NPO・文化国際課の阿部氏より、

『NPO等による復興支援事業及びNPO活動交流センターの取り組み』、

NPO法人ETIC.の辰巳氏より、『被災地リーダーへの右腕派遣プログラム』について

それぞれ説明をいただきました。

今年度岩手県としての復興への具体的取組みや、人材派遣制度について

共有できたことは、今後の支援活動を行うに当たり、大いに役立つものでした。

その後新しい取り組み及びネットワーク紹介と題し、

陸前高田市復興サポートステーション伊藤氏、

陸前高田市まちづくりプラットフォーム小野寺氏、

大船渡アクションネットワーク大関氏・石井氏・栗村氏・中野氏、

もりおか復興支援ネットワーク吉田氏より、

各地で行われているネットワーク取り組みが報告されました。

地域ごとの取り組みの共有はこれまであまりなく、

自分たちの地域でも事例を取り入れたいとの声が聞かれました。

ミーティング終了後は、登壇者への質問時間となり、

活発な意見の交換がされていました。

いわて連携復興センターでは、今後もこのような機会を介し、

各地域の取り組みや手法の共有を行い、地域や団体の課題解決力向上に

寄与して行きたいと考えております。

6月15日(土)、東京にて「みちのく仕事マッチングフェア2013 SUMMER」が開催されます。

主催:一般社団法人 APバンク、NPO法人 ETIC.

こちらのイベントは、これまでに培ってきたビジネススキルや経験、

ネットワークを東北のために、地域のために、社会のために活かしたいと思っている、

主に20~30代の方を対象としたもので、内容としては、すでに東北で活動をされている方々の

トークセッションと、募集プロジェクトの紹介とそのブースセッションを予定されています。

詳細は下記URLよりご確認いただき、

ご興味のある方は是非ご参加ください。

http://www.etic.or.jp/recoveryleaders/matchingevent9th/

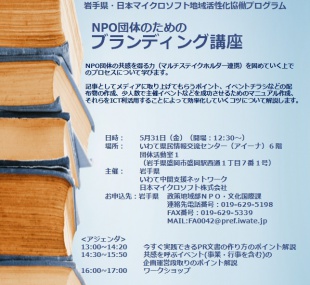

5月31日金曜日、いわて県民情報交流センター(アイーナ)にて、

『NPO団体のためのブランディング講座』が行われました。

主催:岩手県・いわて NPO 中間支援ネットワーク・日本マイクロソフト株式会社

これは、昨年6月に岩手県と日本マイクロソフト㈱が締結した

「地域活性化協働プログラム」の覚書に基づくNPO向けのプログラムとして行われ、

いわて連携復興センターも、いわてNPO中間支援ネットワークの一員として、

当日の運営や準備等に携わらせていただきました。

今回の講座は、「プレスリリースの書き方」や「会員向けニュースレターの作り方」、

「イベントチラシの作り方」「ポイントを押さえた報告書の作り方」など、

NPO団体の共感を得る力(マルチステークスホルダー連携)を

固めていく上で必要な目からうろこなノウハウを沢山教えていただきました。

講師は、これまでの3回の講座同様、ナレッジネットワーク株式会社の森戸裕一さんで、

4時間の講義時間をまったく長く感じさせない、内容の凝縮した講座でした。

いわて連携復興センターでは、これからも企業や行政等の間に立ち、

NPOなどの活動促進に向けた様々な講座等を開催・運営していきたいと思います。

5月28日盛岡市本宮地区において、盛岡市が都市再生機構(UR)より無償提供された住宅25棟を活用した

震災復興推進拠点としての取り組み「しぇあハート村」の開村式が行われました。

当日は、入村団体や関係者など約50人が参加されていました。

「しぇあハート村」には、昨年度から被災学生の寮として利用されている「もりおか復興支援学生寮」の他、

今年度からの新しい取り組みとして、NPO等の復興支援活動に取り組む団体の活動拠点としても

活用されることになり、公募で選ばれた復興支援団体8団体「ハートニットプロジェクト」

「ゆいねっと盛南」「公益社団法人助けあいジャパン」「一般社団法人ランプアップいわて」

「もりおか復興支援ネットワーク(盛岡市内に拠点がある団体37団体が加盟)」「いわてゆいっこ盛岡」

「特定非営利活動法人パワーアップ支援室」「特定非営利活動法人遠野まごころネット」が新たに

入村することになりました。

村のロゴマークは、るんびにい美術館(花巻市)の小林覚さんの原案で、個性溢れるデザインの

ロゴマークもこの日、お披露目されました。

被災地支援の新たな拠点として、これからの息の長い支援が期待されます。

6月1日、盛岡市にて行われた

「釜石リージョナルコーディネーター活動報告・募集説明会」に

参加してきました。

釜石リージョナルコーディネーター(通称:釜援隊)とは、

釜石市における自治体・企業・行政・NPOなどのステークホルダーとの連携を促しつつ、

地域住民が一体となってまちづくりや産業復興を進める上での「架け橋」役とのことです。

今回は第二期の募集でして、

第一期で採用された方々は現在すでに団体等に配属され、

ご活躍なさっています。

説明会では、釜石の現状報告の他、

その方々からの活動報告などもございました。

もしご興味のある方は下記HPより詳細及び募集要項をご覧ください。

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/index.cfm/12,24450,118,html

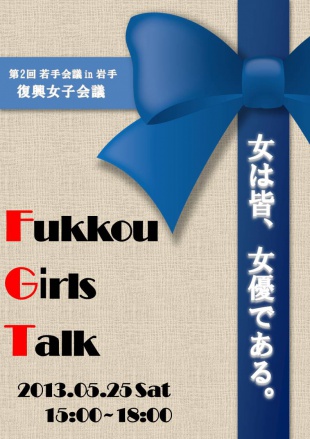

5月25日、遠野市にて「復興女子会議」を開催しました。

主催:岩手若手会議

共催:NPO法人 いわて連携復興センター

県内の復興や地域づくりなどに関わる女性にスポットを当てることにより、

そのプレゼンスを高め、岩手で頑張る女性を応援する機会としたいというのが、

今回の開催主旨でした。

内容としましては、

立場や職業などが異なる7名の女性パネリストにご出演いただき、

岩手に住む県内出身女子と県外出身女子、それぞれの視点を対比する「I was born in …」

また、期限付きで岩手の復興にたずさわる女子と定住している女子、

それぞれから思うことを対比する「Limited ?」という2つのセッションにて、

パネルディスカッション形式でご意見を伺いました。

今回、会場からの質問等をメールで受け付けるという方式を取り、

約70名の参加者の方々からたくさんの質問やご意見をいただきました。

いわて連携復興センターとしては、

ネットワーク構築や連携促進の一つの形として、

今後もこのような場づくりに関わっていきたいと考えています。

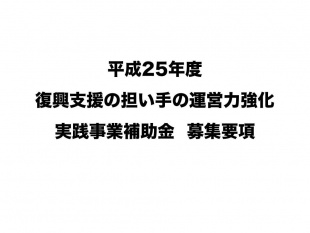

「平成25年度復興支援の担い手の運営力強化実践事業」の募集要項・説明会

県では、今年度新設した「NPO等復興支援事業」により復興支援活動を行う

NPO法人等の支援を行うこととしており、このうちNPO法人への活動費助成を行う

標記実践事業を以下のとおり募集しますのでお知らせします。

1 趣旨

多様な担い手が協働・連携して行う復興支援や被災者支援等の取組を推進するとともに、

担い手となるNPO法人等の基礎的能力を強化することにより、中長期的な被災地の復興や

被災者の支援を図ります。

2 応募資格

(1)NPO法人等及び岩手県内の市町村(又は岩手県)を構成員とする協議体

(2)岩手県内に主たる事務所を有する単独のNPO法人等

3 補助対象期間

補助金交付決定日から、平成26年3月31日まで

4 募集期間

平成25年5月22日(水)~6月21日(金)まで

5 説明会の開催

5月27日(月)から県内4箇所で開催する「協働推進員研修会」において、本件に関する説明を行います。

6 その他

本事業は、昨年度実施した「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」とは別の取組です。

共通点が多いものの、取扱いが異なる点もあります。

詳細については、別添「募集要項」を御参照願います。

【説明会の開催日程及び会場】

・県南 5月27日(月):奥州地区合同庁舎分庁舎3階大会議室

・県北 5月30日(木):久慈地区合同庁舎6階大会議室

・盛岡 6月3日(月):いわて県民情報交流センター(アイーナ)8階804B会議室

・沿岸 6月4日(火):釜石地区合同庁舎4階大会議室

(全会場とも13時30分開始。本事業の説明は14時30分頃からの予定です。)

*詳しくはこちらから→http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=245&of=1&ik=3&pnp=58&pnp=228&pnp=245&cd=45785

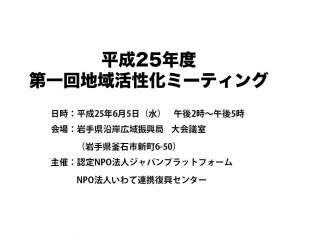

平成25年度第一回地域活性化ミーティングご案内

岩手県内で活動する復興支援団体等を対象とした、「地域活性化ミーティング」を

下記のように開催させて頂きます。

活動する皆様へ、有効な情報提供、ネットワーキングの場とさせて頂きたく考えておりますので、

是非ご参加宜しくお願い致します。

日時:平成25年6月5日(水) 午後2時~午後5時

会場:岩手県沿岸広域振興局 大会議室 岩手県釜石市新町6-50

主催:認定NPO法人ジャパンプラットフォーム NPO法人いわて連携復興センター

ジャパンプラットフォーム(以下JPF)との共催により平成23年から24年の途中まで行ってきた

「仮設分科会」においては、復興支援における「NGOとNPOのネットワークの場」

「課題、解決手法の共有」「制度、仕組みの共有」などの目的で岩手県沿岸全域で活動する団体を

対象として行って参りました。平成24年度より、地域の課題解決の機会となる事を目的として

「地域活性化ミーティング」と名称を変更して開催しております。

現在、市町村単位でのネットワークが構築されている地域もあり、それを超えて情報共有、

取り組み共有、手法の共有、ネットワーキングを行うことで、地域の団体の課題解決力向上に寄与し、

地域がより活性化していく事を目的としています。

また、岩手県で実施している復興支援における、取り組み、施策などを共有して頂き、

皆様の今後の活動でも活用して頂く為に、各担当の方にお越し頂き、説明をして頂きます。

【内容】

○趣旨説明

○岩手県の復興の状況と今後の見通しについて(岩手県復興局生活再建課)

○新年度岩手県事業説明 (各事業質疑込15分程度)

・いわて復興応援隊事業(岩手県いわて定住・交流促進連絡協議会)

・いわて三陸復興のかけ橋事業(岩手県政策地域部政策推進室)

・NPO等による復興支援事業及びNPO活動交流センター(岩手県政策地域部NPO・文化国際課)他

○新しい取り組み及びネットワーク紹介(各団体15分×4団体)

・陸前高田市復興サポートステーション

・陸前高田市まちづくりプラットフォーム

・大船渡アクションネットワーク

・もりおか復興支援ネットワーク

○情報交換等の交流

参加お申込みにつきましては、裏面の申込用紙にご記入の上、6月2日までに

いわて連携復興センターまでお送りください。

当日配布資料等ございましたら会議開始30分前までにご持参ください。

【お問い合わせ】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

TEL:0197-72-6200 FAX:0197-72-6201

担当:瀬川 MAIL:segawa@ifc.jp

いわて連携復興センターも共催しております岩手若手会議主催の下記、イベント情報です。

*下記詳細です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

関係各位

この度復興や地域に携わる「女子」に焦点をあてた復興女子会議

を開催します。ご興味のある方のご参加をお願いいたします。

なお「男子」の参加ももちろん大歓迎です。

詳細はこちら・・・

http://www.facebook.com/events/507429995980614/

復興に、岩手に、地域づくりに、多くの女性が関わっています。

震災後いちはやく避難所で、仮設で、なりわいをつくりはじめた

のは女性だったとも言われています。

もっともっとそんな女性に焦点をあて、女性ならではの携わり方

や、モチベーション、今後の展望、要望を探り、これからの復興

を新たな視点で考えたいと思います。

がんばる女子を応援する!復興女子会議、開催!

***********************

第2回若手会議「復興女子会議~女は皆、女優である。~」

【日時】

2013.5.25(Sat)

Start-15:00(Open-14:30)

Close-18:00

After Party 18:30-

【場所】

あえりあ遠野 〒028-0524 岩手県遠野市新町1−10

【内容】

「Limited?」

復興に携わる方々の思いにつきまとうもの、それは「期限」。

いつまでこの「復興」に「岩手」に携われるのか?期限がある人、ない人、

その先には何があるのか?女子は何をすべきか?

あまりにも限られた人生という時間を費やす価値は・・・

「I was born in...」

誰しも生まれ育った地元は愛おしい。

いま、岩手に携わるのはここが生まれた場所だから。否、ここで生まれていなくとも、

わたしは岩手が好きだから。

けれど本当にずっと岩手にいるのかな?もしあの彼が離れたら・・

【パネリスト】

衛藤優さん (一般社団法人SAVE IWATE)

西条さやかさん(建築コンサルタント会社勤務)

高田真理子さん(大槌町仮設住宅支援員事業)

遠藤ゆりえさん(特定非営利活動法人かまいしリンク)

山下美陽さん (いわて復興応援隊・野田村所属)

坂口奈央さん (元・めんこいテレビアナウンサー、現・子どものエンパワメントいわて)

山口里美さん (一般社団法人 RCF復興支援チーム)

【入場料】

男子 500円

女子 無料

【FBイベントページ】

http://www.facebook.com/events/507429995980614/

【申し込み】

不要

※アカウントをお持ちの方はFBイベントページへの参加表明をお願いします。

【主催】

岩手若手会議

【共催】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

【本件に関するお問い合わせ】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 北上サテライト事務所

担当:伊藤、中野

TEL:0197-72-6200

FAX:0197-72-6201

携帯:080-6294-5622(伊藤携帯)

6月9日、釜石市にて、まちあるきイベント「かまいしウォーク i cadatte」が開催されます。

主催:NPO法人 @リアスNPOサポートセンター

こちらは、神戸復興塾さんが主催されている「こうべアイウォーク」を参考にされており、

今の釜石の姿と、来年、再来年と変化していく街の復興の課程を多くの方と一緒に継続的に

見届けることを主旨とされているアイウォークイベントです。

詳細を下記いたします。

■開催日:平成25年6月9日(日) 雨天決行

■スタート時間:10:00~

■ゴール受付時間:12:00~13:30(参加記念品あり)

■歩行距離:約5㎞~6㎞(ガイド付・所要時間約3時間)

※スタート時に募金受付をいたします。

※参加者の皆さんには受付時にマップをお渡ししますので、

時間内のゴールを目指して自由に街をお歩きいただいても結構です。

その他詳細に関しては、下記URLをご覧くださいませ。

かまいしまるごと情報WEB「Cadatte」

http://cadatte-kamaishi.com/?p=12932

ご興味のある方は是非ご参加くださいませ。

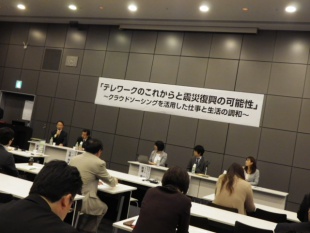

5月17日、盛岡市で開催されたシンポジウム、

「テレワークのこれからと震災復興の可能性

~クラウドソーシングを活用した仕事と生活の調和~」に参加してきました。

主催:盛岡市・もりおか復興サポートオフィス

後援:岩手県

このシンポジウムは、情報通信技術(ICT)を活用し、

特定の場所や時間にとらわれない柔軟な働き方であるテレワークの最新の研究と実践例を踏まえ、

それを利用した震災からの復興や新しいまちづくりの可能性を探る機会としたいものでした。

内容としましては、テレワークの現状に関しての基調講演と基調報告が前半あり、

後半は今回のシンポジウムと同名のテーマによるパネルディスカッションが行われました。

全体を通して、テレワークの必要性を感じながらも、

その前提となるITリテラシーを向上させることがまずは重要だと感じ、

いわて連携復興センターとしてもその一助となるセミナー等を今後も開催していきたいと思いました。

5月14日、東京で開催された「ローカルキャリアカフェトーキョー」に参加してきました。

主催:ローカルキャリアカフェ

このイベントはローカルエリアと都市部をつなぎ、

本来多様なはずの人生の選択肢を、知り、体験できる機会を提供していくことを

目的としたイベントでして、これまで関西を中心に開催されてきました。

今回は関東での初開催ということで、東京で行われ、

パネリストとして岩手県からは、いわて連携復興センターのスタッフ1名を含め、

3名参加させてもらいました。

移住先を探している方や将来地元に戻って地域に関わることをしてみたい方、

また、都会から地域を応援したい方や田舎暮らしに興味がある方などが参加されており、

遠いところでは四国からもご参加されていました。

参加者と近い距離でディスカッションやコミュニケーションを取ることができたので、

情報交換など深くすることができ、また県外とのネットワーク構築を図る上でも

とても有効な機会だと思いました。

今度は東北でも是非開催していただきたいですし、

いわて連携復興センターとしても参考にしたいイベントでした。

5月31日金曜日、いわて県民情報交流センター(アイーナ)におきまして、

『NPO団体のためのブランディング講座』という内容で

記事としてメディアに取り上げてもらうポイントや、

少人数で主催イベントなどを成功させるためのマニュアル作成などを学ぶセミナーを開催します。

これは、昨年6月に岩手県と日本マイクロソフト㈱が締結した

「地域活性化協働プログラム」の覚書に基づくNPO向けのプログラムとして行われるものです。

参加をご希望の方は、下記チラシにご記入の上、

岩手県政策地域部NPO・文化国際課までお申し込みください。

お問い合わせにつきましては、いわて連携復興センターでも受付けております。

みなさまお誘いあわせの上、ご参加下さいますよう、

よろしくお願いいたします。

~以下ご案内~

『共感を呼ぶプレゼンテーション』

NPO団体の共感を得る力(マルチステークスホルダー連携)を固めていく

上でのプロセスについて学びます。

記事としてメディアに取り上げてもらうポイント、イベントチラシなどの

配布物の作成、少人数で主催イベントなどを成功させるためのマニュアル作成、

それらをICT利活用することによって効率化していくコツについて開設します。

日時:2013年5月31日(金)13:00~17:00(開場:12:30)

会場:いわて県民情報交流センター(アイーナ)6階 団体活動室1

(岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号)

対象:岩手県内の非営利組織

主催:岩手県

いわて NPO 中間支援ネットワーク

日本マイクロソフト株式会社

<プログラム>

13:00~14:20:今すぐ実践できるPR文章の作り方のポイント解説

14:30~15:50:共感を呼ぶイベント(事業・行事を含む)の企画運営段取りの

16:00~17:00:プレゼン実践

◇講師◇

ナレッジネットワーク株式会社 代表取締役 森戸裕一氏

全国47都道府県で地域活性化、中小企業再生のための情報化支援をおこなう。

ソーシャルメディア、スマートフォン・タブレット端末、

クラウドシステムなどの活用によるNPO団体、

中小企業連携を推奨している。若年層からシニア層までの幅広い世代の支援を通じ、

次世代の社会インフラの活用について提案している。

*お申し込み

岩手県政策地域部NPO・文化国際課まで、

郵送・ファックス・メールのいずれかにてお申込み下さい。

郵送:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

TEL:019-629-5198 FAX:019-629-5339

メールアドレス:FA0042@pref.iwate.jp

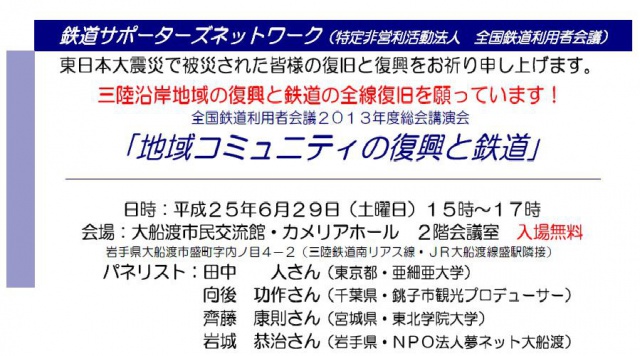

特定非営利活動法人全国鉄道利用者会議様主催の、震災関連のイベント情報です。

いわて連携復興センターの構成団体の一つでもあるNPO法人夢ネット大船渡の岩城理事長も

パネリストで参加されます。

以下、案内です。

+++++++++++++++++++++++++++++

当会では東日本大震災からの鉄道沿線地域の復興及び復興後のまちづくりに向け、青

森県から茨城県までの沿岸被災地域の調査及び災害ボランティアへの参加、鉄道沿線

地域団体との連携を現在も進めております。

昨年度も被災地である岩手県久慈市にて「市民・行政・鉄道事業者」のご協力による

復興支援を兼ねた総会講演会を開催いたしましたが、今年度も引き続き岩手県大船渡

市にて同様に開催いたします。

当日は当会の清水孝彰理事長から青森県から茨城県までの沿岸被災地域での震災から

の二年間の活動経過報告をいたします。

ご関心のある方のご参加をお待ちいたしております。

日時:6月29日(土曜日)15時~17時

場所:大船渡市民交流館・カメリアホール 2階会議室(JR大船渡線BRT・三陸鉄道南リアス線盛駅隣接)

岩手県大船渡市盛町字内ノ目4-2

http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1082686344490/index.html

講演会「地域コミュニティの復興と鉄道」

パネリスト:田中人さん(東京都・亜細亜大)

向後功作さん(千葉県・銚子市観光プロデューサー)

齊藤康則さん(宮城県・東北学院大学)

岩城恭治さん(岩手県・NPO法人夢ネット大船渡)

※岩城さんは会場隣接の三陸鉄道盛駅で震災後「ふれあい待合室」(運行再開後は駅

業務も受託)を運営しております。

下記の皆様よりご後援・ご協力を頂いております。

後援:岩手県政策地域部地域振興室交通担当(ロゴ許可:岩手県沿岸広域振興局)

協力:三陸鉄道株式会社・三陸鉄道を勝手に応援する会・NPO法人夢ネット大船渡

交流会:盛駅よりBRT乗車にて大船渡駅近くの「大船渡屋台村」(被災地の中のプ

レハブ建ての復興屋台村)

●タイトル:平成25年度「住民支え合い活動助成」

●事業内容:岩手県共同募金会では、東日本大震災被災地の復興に向けてさまざまな人のつながりを育み、

被災地域のコミュニティ再興を願い、岩手県内の住民団体等による支え合い活動を支援する為、

次のとおり助成事業を実施します。

岩手県内で支え合い(助け合い)活動を行う町内会等の住民団体、ボランティア団体、

NPO活動団体等で、岩手県民5名以上で構成されている非営利団体

※中央共同募金会が実施する「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」の短期活動、

中長期活動の助成を受けたことがある団体は助成対象となりません。

●助成金額:1団体につき1回あたり10万円の応募を上限とします。(応募額は千円未満切り捨て)

●締め切り:応募書提出の翌日~平成26年3月31日

※第1回及び第2回受付期間の応募に限り、平成25年4月1日からの活動を助成対象とします。

●問い合わせ:社会福祉法人岩手県共同募金会

※詳しくはこちら→http://www.akaihane-iwate.or.jp/jyosei/sasaeai.html

4月26日、盛岡市にて「NPO向けWindows8ご紹介セミナー」を

開催しました。

主催:特定非営利活動法人 いわて連携復興センター

協力:岩手県、日本マイクロソフト株式会社

こちらは岩手県と日本マイクロソフト株式会社さんの地域活性化プログラムの一環でして、

まだリリースされて日が浅いWindows8の機能をレクチャーいただき、

それをNPOの活動促進に繋げることを目的とし開催いたしました。

Windows8には標準搭載の機能として、

拡大鏡や画面の見やすさ(コントラスト)の調整であったり、

画面上のキーボードを操作して文字を入力する機能や、画面上の

情報を音声で読み上げるナレーターの機能などがあり、

パソコンに不慣れな方にも優しくなっていました。

いわて連携復興センターとしましては、

NPOの活動促進はもちろん、地域活性化のためにも、

このようなセミナーを今後とも開催していきたいと思っております。

4月24日 岩手県沿岸振広域興局さんの場所をお借りして、

行政の皆さん向けに「復興支援制度」に関する勉強会を開催させて頂きました。

特にも、岩手県(政策地域部さん、沿岸広域振興局さん、岩手復興局さん)には多大なご協力を頂きました。

現在岩手県においては「岩手復興応援隊」、釜石市においては「釜援隊」として活用されている制度ですが、

さらなる制度活用を目指し講師としてお二人にお話し頂きました。

○復興支援員制度について

総務省 人材活性化・連携交流室 係長 三橋郁さま

○釜援隊の取り組みについて

釜石市復興推進本部 事務局 主査 石井重成さま

沿岸市町村の担当者さんを中心に、50名ほどの方にお集まりいただきました。

今後もこうした制度や仕組みが有効活用され、復興が促進されるお手伝いを行っていきます。

しぇあハート村とは、盛岡市の復興支援の一環として、

盛岡市が独陸行政法人都市再生機構から寄付を受けた4LDK,5LDKの家を,

進学のため盛岡市へ転入してくる学生に共同寮として無料提供しているものです。

ここは元々、盛岡南地区都市開発整備関連の集団移転用の住宅として利用していましたが、

震災後に、沿岸から内陸に避難している学生さんたちの為の寮に活用しています。

今年度から、ボランティアの宿泊施設や復興支援活動NPO等の活動拠点として、

また、そこから生まれる支援団体と学生の交流や市内住民と被災地のコミュニティの場としてなど、

復興推進事業の拠点として活用していくとのことです。

しぇあハート村 (盛岡市復興支援学生寮) 盛岡市本宮5-10