いわて連携復興センターも参画しております、

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)からアンケート調査のご協力のお願いです。

================================================

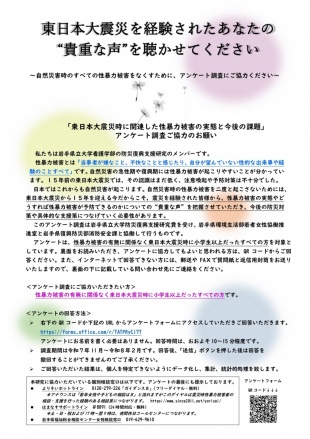

「東日本大震災時に関連した性暴力被害の実態と今後の課題」アンケート調査のご協力のお願い

================================================

「岩手県立大学看護学部防災復興支援研究班」様から東日本大震災時の性暴力被害の実態に関するアンケート調査協力のご案内です。

~~~~~

岩手県立大学看護学部の防災復興支援研究班では、「東日本大震災時に関連した性暴力被害の実態と今後の課題」に関するアンケート調査を実施しています。

性暴力被害とは「当事者が嫌なこと、不快なことと感じたり、自分が望んでいない性的な出来事や経験のことすべて」です。自然災害の急性期や復興期には性暴力被害が起こりやすいことが分かっています。15年前の東日本大震災では、その認識はまだ低く、注意喚起や予防対策は不十分でした。

日本ではこれからも自然災害が起こります。自然災害時の性暴力被害を二度と起こさないためには、東日本大震災から15年を迎える今だからこそ,震災を経験された皆様から、性暴力被害の実態やどうすれば性暴力被害が予防できるのかについての“貴重な声”を把握させていただき、今後の防災対策や具体的な支援策につなげていく必要性があります。

このアンケート調査は岩手県立大学防災復興支援研究費を受け、岩手県環境生活部若者女性協働推進室と岩手県復興防災部消防安全課と協働して行うものです。

アンケートは、性暴力被害の有無に関係なく東日本大震災時に小学生以上だったすべての方を対象としています。裏面をお読みいただき、アンケートに協力してもよいと思われる方は、チラシQRコードからご回答ください。また、インターネットで回答できない方には、郵送やFAXで質問紙と返信用封筒をお送りいたしますので、チラシ裏面の下に記載している問い合わせ先にご連絡をください。

<アンケート調査にご協力いただきたい方>

性暴力被害の有無に関係なく東日本大震災時に小学生以上だったすべての方です。

<アンケートの回答方法>

チラシQRコードか、下記のURLからアンケートフォームにアクセスしていただきご回答いただけます。

https://forms.office.com/r/TATPRyCi7T

※アンケートにお名前を書く必要はありません。回答時間は、おおよそ10~15分程度です。

※調査期間は令和7年11月~令和8年2月です。回答後、「送信」ボタンを押した後は回答を撤回することができませんのでご了承ください。

※ご回答いただいた結果は、個人を特定できないようにデータ化し、集計、統計的処理を致します。

その他、アンケートの詳細は「WEB調査募集案内」のチラシをご参照ください。

●お問合せ:いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)事務局

特定非営利活動法人いわて連携復興センター(担当:川原)

〒024-0061 北上市大通1-3-1おでんせプラザ南館7階

TEL 070-4765-7930(携帯)/ FAX 0197-72-6201/ Mail kawahara@ifc.jp

| 名称 |

2026年度 一般助成公募

|

|---|---|

| 内容 |

公益財団法人倶進会は「社会教育を通して我が国の社会に有為な人材を養成すること」を目的としています。本会は、その目的が現代社会の要請に応えて実現されることを願い、「広く社会に有為な人材の教育・育成を図るあるいはそれに関わる事業や研究」に対し助成を行なっています。

●助成区分:

・事業・活動

①身体障害などの理由により困難な状況にある幼児・若年者の順調な育成・教育の支援

②社会的、家庭的事情により一般の教育施設での教育を受けられないものに対する教育の支援

③市民、特に若年者の健全な社会的生活に必要な各種の啓蒙活動や支援

④障害のあるもの・高齢者・各種施設居住者の社会復帰、自立、各種学習などの活動の支援

⑤障害者・老年者・更正施設の人たちに対する芸術的慰問

●応募資格:

①実際に日本国内で活動あるいは研究に従事している団体ないし個人・グループ。

②団体・グループとは、実際の活動を2人以上で行っていること。③活動の拠点となる事務所(代表者宅でも可)が確立していること。 ④法人である必要はないが、組織と代表責任者及び会計責任者が確立していること。 ⑤原則的に1年以内に終了する事業・研究を対象とする。 ⑥当会が公示する助成金に関する注意要項を厳守できるもの。 |

| 助成金額 |

事業・活動:50万円以内

|

| 申込期限 |

2026年1月29日(木)※必着

|

| お問合せ |

公益財団法人俱進会

|

|

URL

|

http://www.gushinkai.com/jyosei/index.html |

| 名称 |

2025年度(令和7年度)助成プログラム

|

|---|---|

| 内容 |

激動する時代において、全ての国の人々が相互理解を深め、平和で心豊かな世界が築かれて行くことを願い、毎年助成プログラムを実施しています。「国際相互理解の増進」、「国際リーダー・人材の育成」、「民間公益活動の振興」という3つの分野において、創造的かつ持続可能な解決策を模索し、実践するNPO・NGO・市民団体の皆さまに助成を行っております。

本年度より、多様性と包摂性(ダイバーシティ&インクルージョン)をすべての分野に共通する価値として位置づけます。 ジェンダー平等や社会的公平性の推進に直接寄与する活動はもちろん、その視点を活動の企画や運営において取り入れている取り組みを重視します。

●助成対象:NPO・NGO・市民団体の皆さま

●対象領域:「日本とアジアの未来」をテーマとした助成プログラム

1)国際相互理解の増進2)国際リーダー・人材育成 3)民間公益活動の振興

●助成対象期間:2026年4月~2027年3月

|

| 助成金額 |

1事業あたり上限300万円

※当財団から継続的に助成を受けた実績がある場合には、事業の趣旨・内容に応じ、上限額を超えて助成を行うことがございます。

|

| 申込期限 |

2026年1月15日(木)

|

| お問合せ |

一般財団法人MRAハウス

|

| URL | https://www.mrafoundation.or.jp/grant.html |

|

名称

|

ハタチ基金2026年度助成金

東日本大震災で被災した地域の子どもたちの自立と挑戦を支えていく

|

|---|---|

| 内容 |

東⽇本⼤震災から間もなく15年。震災が理由の「できない」を社会からなくしていくことを目指して、東北の被災地で若者や子どもたちに寄り添い支援する団体を募集します。

●対象事業:以下の事業を実施するために要する費用を対象とします。

・東日本大震災の被災地の子どもの学力やその他の能力を向上させるための事業

・東日本大震災の被災地の子どものメンタルをケアするための事業

・東日本大震災の被災地の子どもの生活や教育環境を改善又は向上させるための事業

・東日本大震災の被災地の子どもの健康状態を改善又は向上させるための事業

・東日本大震災の被災地の子どもの地域社会への参画等を促進するための事業

・その他、東日本大震災の被災地の子どもの育成を通して復興に寄与するために必要な事業として認められる事業

●運営団体:

・本助成金の目的に賛同し、被災地の子ども達への支援を継続的に活動できる体制等が整っている団体であること。

・下記のうち、いずれかの法人格を有する団体であること。

特定非営利活動法人・認定特定非営利活動法人・一般社団法人、一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人

・事務局等の活動拠点を東日本大震災の被災地3県(岩手県、宮城県、福島県)内に有している団体であること。

●活動実績:

日本国内の青少年に対する支援活動を概ね3年程度継続し、当該分野における実績を残していること。

●復興活動実績:

東日本大震災の被災地の子ども支援を概ね3年程度継続した実績があること。

●助成対象期間:2065年4⽉1⽇〜2027年3⽉31⽇

|

| 助成金額 |

1団体あたり上限は1,000万円 ※助成総額8,000万円

|

| 申込期限 |

2026年1月12日(月)※23:59必着

|

| お問合せ |

公益社団法人ハタチ基金 事務局

|

| URL | https://www.hatachikikin.com/post-10172.html |

| 名称 |

2026年度八嶋佳子基金助成事業 女性や子どもを支援する事業への助成

|

|---|---|

| 内容 |

社会福祉法人共生会SHOWAでは、2023年に亡くなった故八嶋佳子さんからの遺贈寄付を原資として八嶋佳子基金を設立し、母子生活支援施設への助成事業や女性へのキャリア支援給付金事業行ってきました。このたび、NPOや大学など非営利の団体・グループ等を対象として、女性や子どもへの支援を目的とする事業に対し、100万円を上限とする助成事業を開始します。

●助成対象とする団体・事業:

・助成対象の団体:NPOや大学等非営利の団体・グループ等

・助成対象の事業:女性や子どもへの支援を目的とする事業

●助成対象期間:2026年4月~12月

|

| 助成金額 |

上限100万円

|

| 申込期限 |

2025年12月15日(月)

|

| お問合せ |

社会福祉法人共生会SHOWA 八嶋佳子基金事務局

|

| URL | https://kshowa.or.jp/ |

| 名称 |

2026年度助成事業

|

|---|---|

| 内容 |

私たちカゴメみらいやさい財団は、自助・公助だけでは解決できない社会的テーマに関して、私たちが出来ることは何かを考えてきました。子どもの貧困による栄養バランスの悪化や、孤食による地域とのつながりの希薄化といった社会問題は、「共助の精神」なくしては解決できない問題だと考えています。

その解決の1つである「こども食堂」は、全国におよそ9,132箇所(24年2月)と広がりを見せています。そのなかで見えてきた課題の1つとして、活動をしていくための「運営費の確保」が浮かび上がってきました。

本年も「今後も活動を継続していきたい」「実施回数を増やしたい」といったこども食堂に対して、最大で50万円の資金を助成いたします。それに加えて、こども食堂を新しく始めた団体に対しても、最大10万円を助成いたします。

カゴメみらいやさい財団の理念である「子どもに笑顔を、地域に笑顔を」を一緒になって実践していただけるみなさまからのご応募をお待ちしております。

●助成対象事業:

a.こども食堂継続応援コース

b.こども食堂スタートアップ応援コース

●助成対象団体等:

a.無料もしくは低額で食事を提供する「こども食堂」の活動を行う団体等

(法人格は問いませんが、宗教法人、営利企業が行うこども食堂は対象外です)

b.助成金の対象となる事業を完遂する見込みがある団体等

c.団体名義の口座を持っている団体等

d.会計帳簿の管理ができる団体等

e.「助成金受領における誓約書」を提出いただける団体等

●助成対象期間:2026年4月1日から2027年3月31日

|

| 助成金額 |

a.こども食堂継続応援コース(1団体につき30万円以上50万円以内、56団体程度)

b.こども食堂スタートアップ応援コース(1団体につき上限10万円、20団体程度を助成)

|

| 申込期限 |

2026年1月16日(金)※17:00

|

| お問合せ |

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ内

カゴメみらいやさい財団助成事業(担当:高村・合田・常田・藤村)

|

| URL | https://kagome-miraiyasai.or.jp/support/ |

| 名称 |

感動体験支援基金 第4回(2025年度)

|

|---|---|

| 内容 |

本基金は経済的に困難、または様々な課題に直面する子どもたちに”感動体験”を支援提供することによって、将来的に子どもたちがさまざまな生き方・働き肩を知り、自らの人生を自分自身で切り開く力を体得し、将来的な貧困状態の解消と世代連鎖を断ち切ることを支援するものです。今年度はこれまでより1団体当たりの助成額を増額し(1団体当たり200万円)、感動体験の内容の充実を図るとともに、特別枠として「スタートアップ枠」を設け、活動開始1年~3年未満のNPOへの資金支援及び非資金的支援も行います。

本助成プログラムにおける"感動体験"について:

子どもへの希望となり、原動力となるような体験を「感動体験」と呼んでいます。IQテストなどでは数値化できない内面的な能力、いわゆる非認知能力を向上させたり、新しいロールモデルや今まで知らなかった世界との出会いによって未来や自分自身の考えを深めたりすることで、自らの人生を自分自身で切り拓く力を育めるような体験と定義しています。

●支援対象:

・NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、公益法人などの非営利組織を対象とします

※法人格の有無は問いません(任意団体も可)※国、地方自治体、宗教法人、個人、営利を目的とした株式会社・有限会社、趣旨や活動が政治・宗教・思想・営利などの目的に偏る団体は除きます ・助成金は、経済的に困難な状況下にある子どもに対する“感動体験”の提供にかかる費用を対象とします ※子どもたちの貧困状態への直接支援(子ども食堂やフードバンク、奨学金交付等)は対象外です。あくまでも、経済的に困難な状況下にいる子どもたちの「体験の格差」に対して“感動体験”を提供する事業を対象とします ・本基金では“感動体験”を下記3つの視点で判断をしています。下記3つのいずれにも当てはまらないものについては支援の対象外となります 1.絆を深める感動体験 保護者や周囲の大人、友人と共通の体験や思い出を作る機会 2.興味関心に気付く感動体験 将来の進路やキャリアを考えるきっかけづくり 3.世界観が変わる感動体験 今まで体験したことがない圧倒的な体験

●助成対象期間:2026年2月~2027年1月末

|

| 助成金額 |

<通常枠>活動開始から3年以上の団体用 1件あたり200万円を上限

<スタートアップ枠>活動開始から1年~3年未満の団体用 1件あたり100万円を上限 |

| 申込期限 |

2025年12月5日(水)※17:00

|

| お問合せ |

公益財団法人パブリックリソース財団

|

| URL | https://www.public.or.jp/project/f0166 |

| 名称 |

第2回LIFULL HOME'S基金

|

|---|---|

| 内容 |

近年の日本社会はDV被害相談件数や虐待相談件数が年々増加し、コロナ禍での失業率の悪化や非正規雇用の増加により相対的貧困率も上昇しています。さらに、世界では戦争等により居住地を逃れなければならない難民・避難民が1億1000万人にのぼり、日本にも多くの方々が逃れてきています。

このような社会情勢のなかで、安心できる住まいを得られない過酷な状況にいる人々を守るための住居や一時的な住まいの提供は不足しています。

「LIFULL HOME'S基金」は基金設立の寄附者である株式会社 LIFULLが運営する LIFULL HOME'S ACTION FOR ALL の取り組みの一つである「えらんでエール」の応援先に助成金を交付するために設立されました。命を守るためのシェルター・一時的な住まい提供を行う非営利団体への助成を行うことで、当事者の住まいや一時的な住まいを確保するための事業継続を後押しします。

●助成対象:

「DV被害を受けている方々」「経済困窮しているひとり親家庭」「家族に頼れない子ども・若者」「日本に逃れてきた難民」「ホームレスなど生活困窮者」といった方々を対象にした生命を守るためのシェルター・一時的な住まいの提供を行う事業。

●助成対象団体:

・社団法⼈・財団法⼈(⼀般及び公益)、社会福祉法⼈、特定⾮営利活動法⼈など⾮営利活動・

公益事業を⾏う団体

※任意団体や営利を⽬的とした組織(株式会社等)は含みません。

・⽇本国内に事務所がある団体

・活動実績2年以上の団体

・以下の方々などを対象にした民間シェルターを運営していること

➢ DV 被害を受けている方

➢ 経済困窮しているひとり親家庭

➢ 家族に頼れない子ども・若者

➢ 日本に逃れてきた難民

➢ ホームレスなど生活困窮者

・「助成先団体に求められる義務・条件」に同意いただける団体

●助成期間:2025年3月1日~2026年6月30日

|

| 助成金額 |

1件あたりの助成金額:上限100万円

助成総額:1,500万円

採択団体数:15件程度 |

| 申込期限 |

2025年12月15日(月)※17:00

|

| お問合せ |

公益財団法人日本フィランソロピック財団 事務局

|

| URL | https://np-foundation.or.jp/information/000316.html |

|

名称

|

第5回ソーシャル・グッド基金

|

|---|---|

| 内容 |

この基金は、次世代にマイナスの影響を及ぼす「格差」の解消に向き合い、子どもや若者が希望を持って成長し、社会人として自立できる力を伸ばす機会と環境を提供する活動を支援することを目的としています。

●対象となる事業:

経済的な貧困や教育・経験貧困、経歴から来るハンディキャップなどの困難を抱える子どもや若者たちを支援し、希望を持って自立できる力を伸ばす機 会と環境を提供する事業

※本公募においては、「子ども・若者」の年齢層は、乳幼児から20代半ばまでを想定しています。

※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。

●対象となる取組み:上記のテーマで活動する団体の以下の取り組み

・既存事業をより良くする取り組み

・新規事業立ち上げの取り組み

●対象となる団体:

・社団法人・財団法人(一般及び公益)、社会福祉法人、特定非 営利活動法人など非営利活動・公益事業を行う団体(法人格の ない任意団体も含みます)

※営利を目的とした組織(株式会社等)は含みません。

・日本国内に事務所がある団体

・活動実績2年以上の団体

●助成対象期間:2026年4⽉1⽇〜2027年3⽉31⽇

|

| 助成金額 |

助成総額:700万円(予定)

1団体あたりの助成⾦額:50~200万円 採択団体数:3-5団体(予定) |

| 申込期限 |

2025年12月24日(水)※17:00

|

| お問合せ |

公益財団法人日本フィランソロピック財団 「ソーシャル・グッド基金」

|

| URL | https://np-foundation.or.jp/information/000317.html |

|

名称

|

第5回 日本の学び応援基金

|

|---|---|

| 内容 |

世界や日本の将来を担う世代の健全な成長と活躍を促すためには、あらゆる世代が自己を理解し、他者の価値観や地球上の多様な価値観を理解・共有し、共感できる環境と人材を育てることが必要です。

そのための一つの方法として、日本で培われてきた歴史や文化を学ぶことが挙げられます。歴史や文化を学ぶことは、現代社会の成り立ちを理解し、過去の教訓から学び、未来を良くするための判断力や創造力を養うことに繋がります。 この基金では、日本の「哲学」「歴史」「文化」「政治」「文学」などを学び、日本人としてのアイデンティティを育くみ、健全な青少年育成を支援する事業を助成します。

●助成対象事業:

日本の「哲学」「歴史」「文化」「政治」「文学」などを学び、日本人としてのアイデンティティを育み、健全な青少年育成を支援する教育事業。

※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。

●助成対象団体:

・法人または任意団体

※営利を目的とした組織(株式会社等)は非営利事業のみが対象になります。・日本国内に活動の主となる事務所がある団体 ・活動実績2年以上の団体

●助成対象期間:2026年4⽉1⽇〜2027年3⽉31⽇

|

| 助成金額 |

助成総額:500万円(予定)

1団体あたりの助成⾦額:上限100万円 採択団体数:5~7団体(予定) |

| 申込期限 |

2026年1月8日(木)※17:00

|

| お問合せ |

公益財団法人日本フィランソロピック財団 「日本の学び応援基金」

|

| URL | https://np-foundation.or.jp/information/000320.html |

|

名称

|

赤い羽根福祉基金 2026年度事業助成 |

|---|---|

| 内容 |

赤い羽根福祉基金は、公的制度やサービスでは対応できない福祉課題の解決に向けて、先駆的、モデル的で、今後全国または広域的な広がりが期待できる事業・活動に助成いたします。

●助成対象活動:必須要素あり

生活上の困難に直面する人々、権利を侵害されている人々、何らかの生きづらさを抱えている人々を支援することを目的とした、以下のいずれかに該当すること

Ⅰ.直接的な支援事業・活動

Ⅱ.支援事業・活動の基盤づくり、ネットワークづくり

Ⅲ.支援事業・活動を充実・発展させるための調査・研究事業

●助成対象団体:

・社会福祉・地域福祉の推進を目的とする非営利の団体(法人格の有無は不問)

・応募時点で団体が設立されており、助成対象活動(事業)の実施体制が整っていること(活動年数は不問)

・活動内容が、特定の宗教や政治思想を広めることを目的とするものでないこと

・反社会的勢力および反社会的勢力と密接な関わりがある団体でないこと

●助成対象期間:

・助成事業対象期間は、2026年4月1日から開始するもので、最大3年間(2029年3月31日まで)とします。

・申請時に単年度(2027年3月31日まで)、2か年(2028年3月31日まで)、3か年(2029年3月31日まで)を選択できます。

※ただし、複数年度事業として採択された場合でも、1年度ごとに目標の達成度を確認し、継続助成の可否を審査委員会で判断します。

|

| 助成金額 |

助成上限額1,000万円/年

|

| 申込期限 |

2025年12月10日(水)※23:59まで

|

| お問合せ |

社会福祉法人中央共同募金会 基金事業部 赤い羽根福祉基金担当

|

| URL | https://www.akaihane.or.jp/subsidies/sub-kikin/42911/ |

| 名称 |

適正飼養推進プロジェクト支援

|

|---|---|

| 内容 |

家庭動物(犬、猫、小鳥、小動物などで広く一般的に飼われているもの)の愛護と適正な飼養及び管理に関する公益的なプロジェクトまたは本協会の事業の発展に関する活動に限ります。

※家庭動物の適正な飼養管理に効果があることが支援の条件となります。

●活動分野:

(1) 飼い主教育

(2) 所有者明示

(3) 公衆衛生(迷惑防止を含む)

(4) 災害時対策

(5) ペット・ツーリズム

(6) ペットとのふれあい

(7) その他

●応募者の資格と対象地域:

原則として法人格を有した動物愛護管理に関する団体。対象地域は日本国内とします。

●支援期間:1年間:2026(令和8)年4月~2027(令和9)年3月

※単年度で成果報告ができる活動を対象とします。 |

| 助成金額 |

総額約300万円(1件当たりの上限は30万円)

|

| 申込期限 |

2026年1月15日(木)※当日消印有効

|

| お問合せ |

公益社団法人日本愛玩動物協会

|

| URL | https://www.jpc.or.jp/subsidies/ |

| 名称 |

2026年度助成金

|

|---|---|

| 内容 |

障がい者スポーツの普及・振興及び競技力の向上を図り、以って障がい者の自立と社会参加を促すことにより、活力ある共生社会の創造に寄与することを目的といたします。

●障がい者スポーツ支援事業:

(1)トップを目指す障がい者スポーツ選手で、JSC(独立行政法人日本スポーツ振興センター)

およびJPSA(公益財団法人日本パラスポーツ協会)からの助成を受けていない選手

(2)将来のトップ選手の育成を目的とした活動を推進する団体及び障がい者スポーツの普及を目的とした大会運営に関わる団体

●団体の定義:

(1)障がい者スポーツの振興を主たる目的とする公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、およびスポーツ競技団体、研究機関(非営利型法人・団体に限る)

(2)上記以外の団体であって、以下の要件を備える団体(特定非営利活動法人等)

ア.定款に類する規約等を有していること

イ.団体の意志を決定し執行する組織が確立されていること

ウ.自ら経理し監査する等会計組織を有していること

エ.団体活動の拠点として事務所を有していること

●助成対象者:

①トップを目指す障がい者スポーツ選手への助成:

将来を有望視される障がい者スポーツ選手に対して、更なる成長のための活動資金として助成金を交付します。

②障がい者スポーツ競技団体への助成:

障がい者スポーツの普及・振興及び競技力の向上を図るため、障がい者スポーツの普及を目的とした大会運営に関わる団体に対して、活動資金を交付します。

●助成対象期間:2026年4月1日(水)~2027年3月31日(水)

|

| 助成金額 |

①トップを目指す障がい者スポーツ選手への助成:1人当たり50円を上限

②障がい者スポーツ競技団体への助成:1団体あたり200万円を上限

|

| 申込期限 |

2025年12月10日(水)

|

| お問合せ |

公益財団法人ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記念財団 事務局

|

| URL | https://www.goldwin-zaidan.or.jp/grant/job-info/ |

|

名称

|

第14期 田辺三菱製薬 手のひらパートナープログラム

|

|---|---|

| 内容 |

難病患者さんの「生活の質(QOL)向上」のために、難病患者団体、NPO等非営利団体が行う事業への助成金プログラムです。

世界中の製薬会社が力を尽くし創り出した医薬品でも、治すことのできない難病が未だ多く存在します。田辺三菱製薬株式会社は、難病に対する新薬の開発に取り組むとともに、病気に苦しむ患者さんやご家族への支援を行うことも、大切な使命であると考え、2012年に「田辺三菱製薬 手のひらパートナープログラム」を創設しました。

●助成対象活動:

①療養環境の向上をめざす活動

②就学/就労等、社会参加を支援する活動

③難病に対する、一般の人たちの理解や支援を促進する活動

④難病に対する、早期診断医療へのアクセスを促進する活動

⑤運営母体の強化(人材育成、会員拡大等)に対する活動

⑥その他、「田辺三菱製薬 手のひらパートナープログラム選考委員会」が認めた活動

●助成対象団体:

難病患者さんの「生活の質(QOL)向上」に向けた事業を実施する難病患者団体、家族会およびその連合組織、NPO等非営利団体を対象とします。

・国内に主たる拠点を有する団体であること。法人格は不問。

・2025年4月1日現在で1年以上の活動実績を有すること(前年度の決算報告が提出できること)。

・ここでいう「難病」とは「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項」に基づく

「指定難病」348疾患をさします。(2025年4月1日現在)

●助成対象期間:2026年4⽉1⽇〜2027年3⽉31⽇

|

| 助成金額 |

1件の助成金額の上限は100万円 ※助成総額1,000万円

|

| 申込期限 |

2025年11月28日(金)

|

| お問合せ |

田辺三菱製薬会社事務局

|

| URL | https://www.mt-pharma.co.jp/news/2025/MTPC250929.html |

| 名称 |

2026年度 河川美化・緑化助成事業

|

|---|---|

| 内容 |

河川美化・緑化助成事業は、公益財団法人 河川財団と公益社団法人ゴルフ緑化促進会とが連携し、皆様の生活をとりまく環境の緑化推 進及び自然環境の保全を行っております。ゴルファーの皆様の協力金を元に、河川及びその 近傍における美化、健全な緑化、環境改善・保全等事業に対し助成を推進し、河川環境の向 上を図り、緑化協力金の理解促進に寄与しようとするものです。

●助成対象者:

協力ゴルフ場水系内河川(支川も含む)およびその近傍において河川の美化、健全な緑化、 環境改善・保全等に寄与する事業を行おうとする、

地方公共団体、学校、公益法人等、特定非 営利活動法人、水防団・河川協力団体、民間企業、任意団体などが本助成事業の対象となります。

●対象事業:

河川の美化、健全な緑化、環境改善・保全・防災等に寄与する事業(以下「美化・緑化事業」と いう。)であること。

イ)河川の美化:河川清掃活動、花壇の整備等

ロ)河川の健全な緑化:植樹・植栽、植生管理等

ハ)河川の環境改善・保全・防災等:外来種(植物)駆除、樹木伐採、除草・草刈、川の多自然 化・浄化等

●事業期間:2026年4月から2027年1月末日までに美化・緑化事業が完了する見込みであること。

|

| 助成金額 |

美化・緑化事業の活動規模により活動A、活動B、活動C 、大規模植樹・植栽の4つのコースがあります。 活動規模により選択してください。

①「活動A」コースは定額20万円

②「活動B」コースは定額10万円

③「活動C」コースは 定額 5万円

④「大規模植樹・植栽」コースは上限100万円

|

| 申込期限 |

2025年11月30日(土)※18:00厳守

|

| お問合せ |

公益財団法人河川財団 基金事業部

|

| URL | https://www.kasen.or.jp/23838 |

| 名称 |

2026年度助成

|

|---|---|

| 内容 |

地域文化の振興に資する音楽・ 美術・演劇・伝統芸能の各分野の活動団体に対する助成事業を行っております。

●助成内容:

永年地域文化の振興に寄与してこられた団体、とりわけ地域の音楽・美術・ 演劇・伝統芸能の各分野において努力されている諸団体の活動に対して助成支援を行う。

●助成対象:

(1)国内の団体・法人が、日本国内で行う、地域文化振興に寄与し、文化・ 芸術的に優れた、公演・美術展等。

(2)前項の公演・美術展等は、2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日まで) に開催もしくは会期が開始するものとする。

●募集部門:

音楽部門、美術部門、演劇部門、伝統芸能部門、の4部門。

●応募資格:

(1)音楽部門、演劇部門、伝統芸能部門は、アマチュアの団体・公演に限る。

(2)美術部門は地域の人に優れた美術品を鑑賞する機会を提供する活動としているので、アマチュアとは限定しない。

(3)過去に当財団の助成を受けた団体は、前回助成を受けた年度から、少なくと も5年超経過していること。

|

| 助成金額 |

1件当りの助成金上限額は特に定めておりません。

近年の実績は、1件当たり20万円から70万円程度の助成が多くなっています。

|

| 申込期限 |

2025年11月28日(金)※消印有効

|

| お問合せ |

公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団 事務局

|

| URL | https://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/boshu.html |

| 名称 |

2026年度 ヤマト福祉財団助成金

|

|---|---|

| 内容 |

ヤマト福祉財団は、障がいのある方々が「自立して生活することで幸せを感じる」を大切に考えて活動しています。そこでヤマト福祉財団は、福祉施設・団体の方々へのお手伝いとして、障がいのある方々の給料を増額するための新規事業の立上げや生産性向上に必要な設備や機器を購入する資金と、障がいのある方々の福祉を増進するための事業や活動の資金を助成します。

1.障がい者給料増額支援助成金

この助成金は、障がい者の給料増額に努力し取り組む事業所・施設に対し、さらに多くの給料を支払うための事業の資金として助成します。

●助成対象事業:

・障がい者の給料増額のモデルとなる効果的な事業

・現在の事業を発展させ給料増額につながる事業

・新規に行い、給料増額が見込まれる具体的な事業

2.障がい者福祉助成金

給料増額にはこだわらず、障がいのある方の幸せにつながる事業・活動に対して助成します。 福祉事業所に限らずボランティア団体、サークル等、幅広い活動を支援します。下記の対象となる事業、活動を一つ選択して応募してください。

●助成対象事業・活動:

1.会議・講演会

2.ボランティア活動 3.スポーツ活動・文化活動 4.調査・研究・出版 |

| 助成金額 |

1.障がい者給料増額支援助成金:50万円~上限500万円

2.障がい者福祉助成金:上限100万円

|

| 申込期限 |

2025年11月30日(日)※当日消印有効

|

| お問合せ |

公益財団法人ヤマト福祉財団 助成金事務局

|

| URL | https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy.html |

| 名称 |

サントリー チャレンジド・スポーツ アスリート奨励金 第4期(2025年募集/2026年助成)

|

|---|---|

| 内容 |

サントリー チャレンジド・スポーツ アスリート奨励金は、地域におけるチャレンジド・スポーツ(パラスポーツ)の普及拡大・環境整備を目的として、各都道府県、政令指定都市の障がい者スポーツ協会から推薦を受けたチャレンジド・スポーツの未来を担う若手アスリートと各協会・競技団体等に対して奨励金を給付するものです。若手アスリートの成長と共に、各地域のパラスポーツの普及・振興にも寄与します。

●対象者:

<アスリート>

日本国籍を有する者で、応募の時点で、次の(1)から(3)に掲げるすべての要件を満たす方。

(1) 各都道府県、政令指定都市(※1)の障がい者スポーツ協会(以下、各協会等)の推薦がある

(2) 25歳未満、あるいはパラスポーツ競技をはじめて10年未満(※2)。

(3) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方。

※1:札幌市、仙台市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市

※2:競技を再開したアスリートについては再開始後の期間とする。

<各協会等>

申請時点で次の(1)から(3)に掲げるすべてを満たす団体を対象とする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

1. 障がい者のための運動・スポーツの振興を主たる目的として活動している団体

2. チャレンジド・スポーツ競技団体として、選手の育成やサポートを主たる目的として活動している団体

(2) 団体の目的・組織・事業などを定款、規約等にて定めている団体

(3) 常時連絡が可能な状態である団体

●対象期間:2026年1月1日(木)から2026年12月31日(木)までの1年間

|

| 助成金額 |

50万円をアスリート1名及び各協会・競技団体等に支給。そのうちアスリートへの支給額は30万円を最低金額とする。

*各協会から複数アスリートおよび複数競技の推薦も可能。但し、2種目までとする。

*50万円の使途は、アスリートと各協会が協議の上決定し、上記対象経費の範囲内で活用する。

|

| 申込期限 | 2025年12月9日(火)※当日消印有効 |

| お問合せ |

公益社団法人日本フィランソロピー協会

「サントリー・チャレンジド・アスリート奨励金」事務局

|

| URL | https://www.philanthropy.or.jp/suntory/pfc/2025/ |

| 名称 |

2026年度POSC社会貢献活動支援のための助成

|

|---|---|

| 内容 |

以下のテーマで実施する事業に対して助成します。

一般助成

1.パチンコ・パチスロ依存問題の予防と解決に取り組む事業への支援

予防のための活動や、依存当事者・その家族などを支援する事業、または、予防

と解決に向けた研究に対して助成します。

2.子どもの健全育成に取り組む事業への支援

子どもの居場所確保や学習支援、情操教育、安心安全な環境を整える活動など幅

広い事業に対して助成します。

その他、必要により「特別助成」「特命助成」を設けることがあります

●助成対象事業:

概ね市町村単位もしくは市町村の一部で行う、次に掲げるいずれかの活動

①高齢者が主体となって行う活動

②高齢者等をサービスの対象とした支え合い活動

●助成対象団体:

●対象期間:2026年4月~2027年3月の1年間に展開する事業

|

| 助成金額 |

1件150万円以内

|

| 申込期限 |

2025年12月8日(月)※15:00 申請書データ必着(郵送は消印有効)

|

| お問合せ |

一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構 事務局

|

| URL | https://posc.or.jp/subsidy/application.html |

| 名称 |

2026年度 学生による「次世代リーダー育成活動」助成事業

|

|---|---|

| 内容 |

当財団では、大きく変化する社会に対応して新たな価値を創造する人材の育成を、さらに一歩進めるための事業として、2012年度より、大学生を中心とした学生を対象とした人材育成に取組む大学学内組織やNPO法人等のキャリア形成支援、インターンシップ、ボランティア活動などに対する助成事業を行っています。

教育、地域貢献、国際交流、災害支援、科学・テクノロジー、文化・芸術など多様なフィールドで活躍する次世代リーダーの人材育成、リーダーシップの育成につながる活動を支援しています。

●助成対象地域・団体:

日本全国の大学公認団体または学生団体、NPOなどの営利を目的としない団体(法人格の有無は問いません)

①日本国内に団体の事務所(拠点)があること ②大学公認団体ではない学生グループの場合は、顧問・指導教員が存在すること ③団体としての活動実績が2年以上あること

●助成対象となる事業・プログラム:

①次世代リーダーの育成・リーダーシップ育成に資する活動

②大学生が主体となって活動する育成プログラム ③多様な活動分野・テーマを対象

●対象となる助成期間:2026年4月1日(水)~2027年3月31日(水)

原則として1年間の単年度助成とします(期間中に完了)。

|

| 助成金額 |

1団体当たり 上限金額100万円

|

| 申込期限 |

2025年12月5日(金)※17:30

|

| お問合せ |

公益財団法人電通育英会 事務局(担当:山本)

|

|

URL

|

https://www.dentsu-ikueikai.or.jp/transmission/#subsidy-about |