いわて連携復興センターも協力させていただいております。

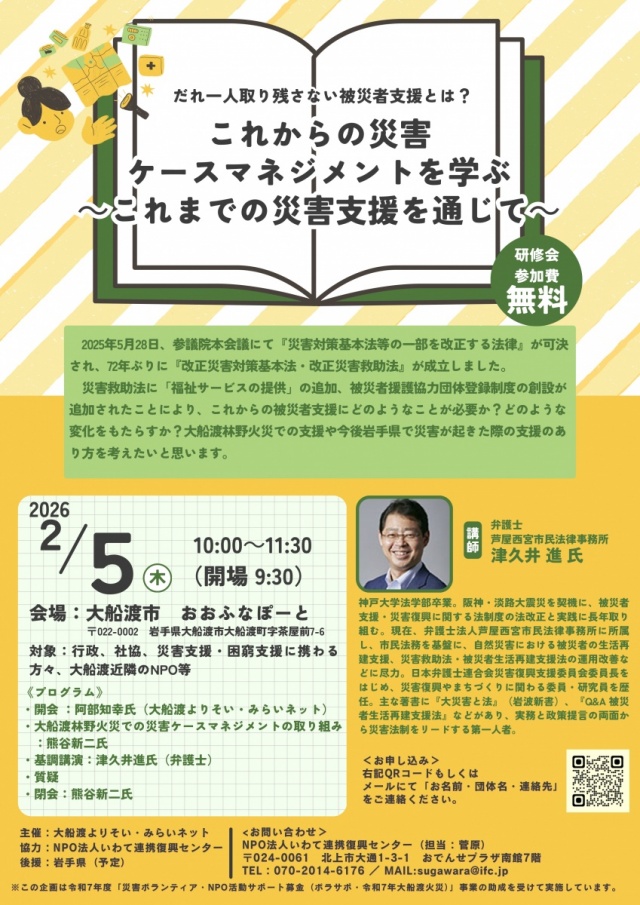

大船渡よりそい・みらいネット主催の研修会についてご案内です。

==========================

だれ一人取り残さない被災者支援とは?

これからの災害ケースマネジメントを学ぶ

~これまでの災害支援を通じて~

==========================

2025年5月28日、参議院本会議にて『災害対策基本法等の一部を改正する法律』が可決され、

72年ぶりに『改正災害対策基本法・改正災害救助法』が成立しました。

災害救助法に「福祉サービスの提供」の追加、被災者援護協力団体登録制度の創設が追加されたことにより、

これからの被災者支援にどのようなことが必要か?どのような変化をもたらすか?

大船渡林野火災での支援や今後岩手県で災害が起きた際の支援のあり方を考えたいと思います。

◆日時:2026年2月5日(木)10:00~11:30(9:30開場)

◆場所:おおふなぽーと (岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前7-6)

◆対象:行政、社協、災害支援・困窮支援に携わる方々、大船渡近隣のNPO等

どなたでもご参加いただけます。

◆内容:

9:30 開場

10:00 挨拶

10:05 大船渡林野火災での災害ケースマネジメントの取り組み

10:15 基調講演:津久井進氏

11:15 質疑

11:30 閉会

◆申込み方法:応募フォームもしくはメールにて受け付けます。

https://forms.gle/sMZYn3PrtDJDKPwe6

※氏名、団体名、連絡先、ご記入の上ご連絡ください。

◆主催:大船渡よりそい・みらいネット

◆協力:NPO法人いわて連携復興センター

◆後援:岩手県(予定)

◆お問合せ:NPO法人いわて連携復興センター(担当:菅原)

TEL:070-2014-6176 / MAIL:sugawara@ifc.jp

※この企画は令和7年度「災害ボランティア・NPO活動サポート募金(ボラサポ・令和7年度大船渡火災)」事業の助成を受けて実施しています。

INDS主催 勉強会 Vol.3

協働実践勉強会— 「共助の活用の手引き」から学び、岩手の今後を考える —

【目 的】

日本財団が2025年6月に発刊した「共助の活用の手引き」は、地域課題解決のために多様な主体が連携してプロジェクトを進める際の実践的な指針であり、全国で活用されています。

岩手県においても、災害時、複雑化した課題が増える中、行政・企業・市民団体が協働しながら持続可能な仕組みをつくる重要性が高まっています。本勉強会は「共助の活用の手引き」を活用し、協働の基本概念の理解、実践ステップの習得、県内の多様な組織間のネットワーク形成を目的として開催します。

【日 時】2026年1月13日(火) 15:00-17:00

【会 場】アイーナ804A

【対 象】行政、NPO・市民団体、社会課題に関心のある企業担当者、まちづくり関係者・学生 など

【参加費】無料

【当日の流れ】

15:00~ 登壇者紹介

・一般社団法人OPENJAPAN 肥田浩 氏

・社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 戸島健人 氏

・一般社団法人Jump 千葉泰彦 氏

15:05~ 「共助の手引き」などを用いた協働事例の紹介

15:20~ 事例の深堀/実際に起きたこと/社協から見た支援

ワークショップ・質疑応答

全体共有

17:00 終了

【主催・協力】

主催:いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)

協力:一般社団法人Jump

【お問合せ】

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)事務局

特定非営利活動法人いわて連携復興センター(担当:瀬川)

〒024-0061 北上市大通1-3-1おでんせプラザ南館7階

TEL 080-5736-0433(携帯)/ FAX 0197-72-6201/ Mail segawa@ifc.jp

※本研修会はINDS会員団体であるいわて連携復興センターが、日本財団「災害対策ローカルネットワークの構築事業」の助成を受けて実施します。

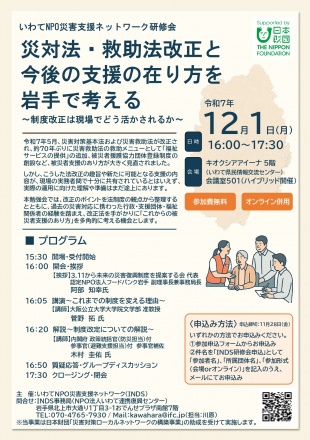

2025年12月1日(月)、キオクシア アイーナ5階会議室501にて「災対法・救助法改正と今後の支援のあり方を岩手で考える」研修会を開催しました。当日は、行政、社会福祉協議会、NPO、福祉関係者など、県内各地から対面・オンライン合わせて40名以上の方にご参加いただきました。

今年5月に行われた法改正は、被災者支援のあり方を大きく揺り動かす内容でした。避難所や物資配布を中心に「まずは場所を確保する」ことに力を注いできたこれまでの支援が、被災者一人ひとりの生活に寄り添う支援へと歩みを進めようとしています。とりわけ「福祉サービスの提供」が約70年ぶりに救助法へ追加されたことは、生活の再建を支える視点がようやく制度の中にも位置づけられたという点で、大きな意味を持っています。

また、行政と民間が協働しやすくなる仕組みが制度的に整えられたことも、地域の支援体制にとって心強い後押しとなります。しかし、制度が変わっても、それをどう実務に落とし込むのかは現場の理解が不可欠です。

本研修会は、改正の背景や目的を共有し、岩手の地域でどう実践へつなげるかを考え合う時間となりました。

講師には、大阪公立大学大学院の菅野拓氏と、内閣府(防災担当)の木村圭佑氏をお迎えし、それぞれ専門的な立場から法改正の狙いと今後の支援の方向性についてお話しいただきました。菅野氏からは、これまでの制度が抱えていた課題や、今回の法改正が必要とされた背景について歴史的な経緯も交えた説明がありました。続いて、木村氏からは、制度の具体的な改定内容や、自治体・支援団体が今後準備すべきポイントについて、制度運用の視点から、実務上の要点を整理した説明が示されました。参加者からは「制度の全体像がようやく理解できた」「福祉的支援を現場でどう展開するか考える重要な機会になった」といった声が寄せられました。

講演後の質疑応答の時間では、新たに可能となった支援をどのように地域で活用できるか、災害時に求められる支援の流れをどう整理するかなど、立場を超えた対話が広がり、現場での実践につながる気づきが各所から生まれていました。

※本研修会はINDS会員団体であるいわて連携復興センターが、日本財団「災害対策ローカルネットワークの構築事業」の助成を受けて実施しました。

本シンポジウムは、特定非営利活動法人いわて連携復興センター・一般社団法人みやぎ連携復興センター・一般社団法人ふくしま連携復興センター・一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンターの4団体が主催したものです。

当日は、会場・オンラインあわせて約100名の方にご参加いただき、災害時における子どもの心のケアについて学びを深める時間となりました。

岩手からは、

●専門家

・八木淳子 氏(岩手医科大学 医学部神経精神科学講座 教授 / 岩手医科大学附属病院 児童精神科 診療科部長/岩手医科大学 いわてこどもケアセンター 副センター長)

●登壇者(心のケアの支援団体)

・南景元 氏(大槌町教育委員会 スクールソーシャルワーカー)

の2名の方にご登壇いただきました。

専門家の方々からは、震災を経験した親のPTSDなどが、震災後に生まれた子どもへも影響を及ぼしていること、また震災直後の混乱期に妊娠していた母親に対しては、心理的支援に加えて、継続的かつ物的支援も必要であることが示されました。さらに、福島県においては、原発事故の影響から、避難先でのいじめに対する保護者の不安なども重要な課題として語られました。

地域での取組事例の紹介やパネルディスカッションを通じて、有事の際には、日頃から慣れていることしか実践できないため、平時からのつながりいかに重要であるかが改めて確認されました。また、震災から14年が経過し、大規模災害で起きた出来事について、ようやく共通の言葉で語り合える状況になってきたことも共有されました。

参加者からは、「専門家のデータに基づいた内容で大変勉強になった」「“心のケア”が第二期復興・創生期間後も必要とされる背景の理解が深まった」「現場の実態を知ることができた」といった声が寄せられました。

今回のシンポジウムは、支援活動を継続していく上での重要性を参加者間で再確認する機会となったのではないかと思います。

今後とも、復興支援へのご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

※本事業は令和7年度復興庁被災者支援コーディネート事業により実施しております。

いわて連携復興センターも参画しております、

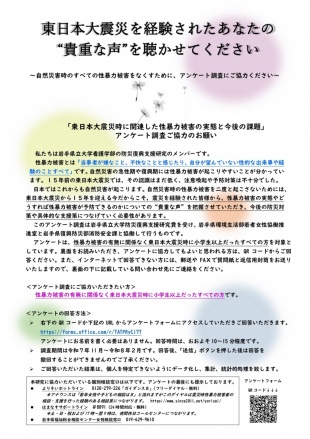

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)からアンケート調査のご協力のお願いです。

================================================

「東日本大震災時に関連した性暴力被害の実態と今後の課題」アンケート調査のご協力のお願い

================================================

「岩手県立大学看護学部防災復興支援研究班」様から東日本大震災時の性暴力被害の実態に関するアンケート調査協力のご案内です。

~~~~~

岩手県立大学看護学部の防災復興支援研究班では、「東日本大震災時に関連した性暴力被害の実態と今後の課題」に関するアンケート調査を実施しています。

性暴力被害とは「当事者が嫌なこと、不快なことと感じたり、自分が望んでいない性的な出来事や経験のことすべて」です。自然災害の急性期や復興期には性暴力被害が起こりやすいことが分かっています。15年前の東日本大震災では、その認識はまだ低く、注意喚起や予防対策は不十分でした。

日本ではこれからも自然災害が起こります。自然災害時の性暴力被害を二度と起こさないためには、東日本大震災から15年を迎える今だからこそ,震災を経験された皆様から、性暴力被害の実態やどうすれば性暴力被害が予防できるのかについての“貴重な声”を把握させていただき、今後の防災対策や具体的な支援策につなげていく必要性があります。

このアンケート調査は岩手県立大学防災復興支援研究費を受け、岩手県環境生活部若者女性協働推進室と岩手県復興防災部消防安全課と協働して行うものです。

アンケートは、性暴力被害の有無に関係なく東日本大震災時に小学生以上だったすべての方を対象としています。裏面をお読みいただき、アンケートに協力してもよいと思われる方は、チラシQRコードからご回答ください。また、インターネットで回答できない方には、郵送やFAXで質問紙と返信用封筒をお送りいたしますので、チラシ裏面の下に記載している問い合わせ先にご連絡をください。

<アンケート調査にご協力いただきたい方>

性暴力被害の有無に関係なく東日本大震災時に小学生以上だったすべての方です。

<アンケートの回答方法>

チラシQRコードか、下記のURLからアンケートフォームにアクセスしていただきご回答いただけます。

https://forms.office.com/r/TATPRyCi7T

※アンケートにお名前を書く必要はありません。回答時間は、おおよそ10~15分程度です。

※調査期間は令和7年11月~令和8年2月です。回答後、「送信」ボタンを押した後は回答を撤回することができませんのでご了承ください。

※ご回答いただいた結果は、個人を特定できないようにデータ化し、集計、統計的処理を致します。

その他、アンケートの詳細は「WEB調査募集案内」のチラシをご参照ください。

●お問合せ:いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)事務局

特定非営利活動法人いわて連携復興センター(担当:川原)

〒024-0061 北上市大通1-3-1おでんせプラザ南館7階

TEL 070-4765-7930(携帯)/ FAX 0197-72-6201/ Mail kawahara@ifc.jp

いわて連携復興センターが岩手県から受託・運営しております、

いわて若者カフェから「いわてNPOインターンシップ2025(春季)」参加者募集のご案内です。

岩手県内の若者の皆さん、自分にピッタリハマる「まちづくり」に出会ってみませんか?

例えば、このような悩みをお持ちでないでしょうか?

▶冬休み~春休みのインターンシップ先を探している!

▶進学・就職に向けて「ガクチカ・自己 PR 」に繋がる体験をしたい!

▶まちづくりに関心はあるけど、どんな関わり方ができるのか、働き方があるのか分からない…

▶地域の課題解決に取組んでいる人たちのノウハウを隣で学びたい!

そのような悩みを解決する場として、「いわてNPOインターンシップ」を開催します!

ぜひみなさんのご参加お待ちしております!

お申し込みはこちら!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6kkH_KOfPrXMhF-vw5e__ZRVsH8fk5uVkH4NF0xvxhN3sFQ/viewform

~~~~~

■いわてNPOインターンシップとは…

本インターンシップは、岩手県内で地域課題解決に取組むNPO・地域団体のもとで体験活動をしていただくものです。

まちづくりの活動に参加してみたい方、まちづくりにちて学び考えたい方、自分のやりたいことを見つけたい方におすすめです!

【NPOとは…】

福祉・環境・教育・まちづくりなど、社会の問題や地域課題を解決していくために、「市民」が主体となって活動している団体です。

■事前説明会のご案内

「参加しようか悩んでいる…」、「マッチング交流会は既に予定が入っている…」

そんな方は事前説明会 で不安を解消しましょう!

≪事前説明会 日時・会場≫

①11/18(火)19:00-20:00 @キオクシア アイーナ5階ミーティングルーム(ハイブリッド開催)

②11/19(水)17:00-18:00 @オンライン開催

③11/22(土)19:00-20:00 @キオクシア アイーナ5階ミーティングルーム(ハイブリッド開催)

④11/30(日)17:00-18:00 @オンライン開催

※①~④すべてオンライン参加可能です。

※①③は「キオクシア アイーナ5階ミーティングルーム」で実施します。

※マッチング交流会(12/14)に参加できない方は事前説明会でエントリー可能です。

※オンライン説明会に参加される方は、事前申し込みをお願いします。

■募集要項

〇参加対象:岩手県在住の若者(15歳~39歳)

〇参加費:無料

〇募集人数:20名程度

〇活動期間:12月~3月 ※活動先によって活動頻度、活動期間は異なります。

※プログラムの詳細はこちら(https://iwatewakamono.net/archives/19213)をご参照ください。

いわて連携復興センターも参画しております、

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)から研修会のご案内です。

================================================

「災対法・救助法改正と今後の支援のあり方を岩手で考える」

================================================

令和7年5月、災害対策基本法および災害救助法が改正され、被災者支援のあり方が大きく見直されました。今回の改正では、約70年ぶりに災害救助法の救助メニューとして「福祉サービスの提供」が新たに追加され、従来の避難所を中心とした“場所の支援”から、個人を継続的に支える“人の支援”へと軸足を移そうとする方向性が示されました。

また、広域避難時に自治体を超えて個人情報を共有できるようになるなど、平時の社会保障と同様に、被災者一人ひとりの生活を途切れなく支援する仕組みが整備されつつあります。さらに、被災者援護協力団体の登録制度が創設されたことにより、行政だけでなく民間団体とも連携して災害対応を進める“官民協働”の体制づくりが制度面でも明確化されました。

しかしながら、こうした法改正の趣旨や新たに可能となる支援の内容が、現場の実務者間で十分に共有されているとはいえず、実際の運用に向けた理解や準備はまだ途上にあります。制度の目的を正しく理解し、各地域の実情に即した形で実践へとつなげていくことが、今後の大きな課題といえます。

本勉強会では、改正のポイントを法制度の観点から整理するとともに、過去の災害対応に携わった行政・支援団体・福祉関係者の経験を踏まえ、改正法を手がかりに「これからの被災者支援のあり方」を多角的に考える機会とします。

セミナーの概要については以下の通りです。

〜〜〜〜〜

◆ 災対法・救助法改正と今後の支援のあり方を岩手で考える◆

◾️主催:いわてNPO災害支援ネットワーク

◾️日時:2025年12月1日(月)16:00~17:30

◾️会場:キオクシア アイーナ(いわて県民情報交流センター)5階 会議室501(ハイブリッド開催)

◾️対象:岩手県内の行政、社会福祉協議会、NPO、福祉関係者 等

◾️参加費:無料

◾️定員:30名(定員に達し次第、申込みを締め切る場合があります)

◾️講師:

○大阪公立大学大学院文学部 准教授 菅野 拓 氏

○内閣府 政策統括官(防災担当)付 参事官(避難支援担当)付 参事官補佐 木村 圭佑 氏

◾️内容:

①講演:これまでの制度を変える理由

②解説:制度改定についての解説

③質疑応答・グループディスカッション

詳細はINDSのHPをご確認ください。

https://iwate-inds.jp/inds-news/1884/

◾️申込み:いずれかの方法でお申込み下さい。<申込締切:11月28日(金)まで>

①参加申込フォームからのお申込み

https://forms.gle/4LsoDopuZkSssH8U7

②件名を「INDS研修会申込」として、「参加者」、「所属団体名」、「参加形式(会場orオンライン)」を記入のうえ、メール(kawahara@ifc.jp)でお申込みください。

◾️お問合せ:いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)事務局

特定非営利活動法人いわて連携復興センター(担当:川原)

〒024-0061 北上市大通1-3-1おでんせプラザ南館7階

TEL 070-4765-7930(携帯)/ FAX 0197-72-6201/ Mail kawahara@ifc.jp

※本研修会はINDS会員団体であるいわて連携復興センターが、日本財団「災害対策ローカルネットワークの構築事業」の助成を受けて実施します。

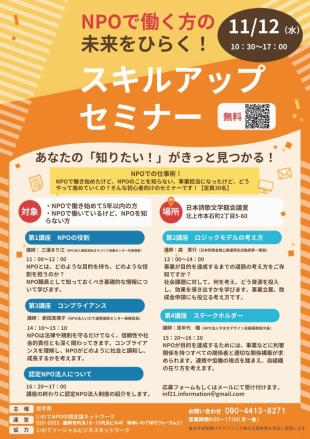

岩手県主催のセミナーのご案内です。

弊団体事務局長 新田真理子も第3講座「コンプライアンス」を担当します。

「NPOで働く方の未来をひらく!スキルアップセミナー」

●日時:2025年11月12日(水)10:30~17:00

●場所:日本現代詩歌文学館会議室(北上市本石町2丁目5-60

●定員:30名(先着順)

●対象:

・NPOで働き始めて5年以内の方

・NPOで働いているけど、NPOを知らない方

●内容:

11:00~ 第1講座 NPOの役割

13:00~ 第2講座 ロジックモデルの考え方

13:00~ 第3講座 コンプライアンス

14:00~ 第4講座 ステークスホルダー

15:30~ 認定NPO法人について

●申込み方法:応募フォームもしくはメールにて受け付けます

mail:inf21.information@gmail.com

※氏名、団体名、団体所在地、連絡先、全受講もしくは希望講座をお知らせください。

●主催:岩手県

●企画運営:いわてNPO中間支援ネットワーク

●協力:いわてソーシャルビジネスサポートネットワーク

●お問合せ:

事務局 特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

TEL:090-4413-8271

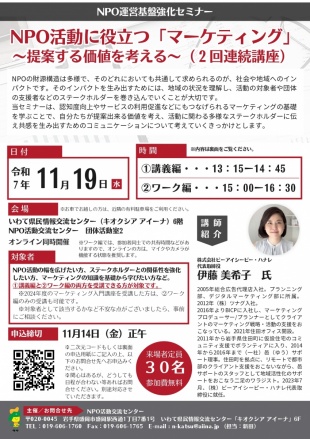

いわて連携復興センターも運営に関わっております、NPO活動交流センターからのご案内です。

NPO運営基盤強化セミナー第3回・第4回(連続講座)

≪ NPO活動に役立つ「マーケティング」~提案する価値を考える~ ≫

NPOの活動は、多くの人に応援してもらえることで充実し継続して活動することができます。一方、NPOの課題として多く挙げられるものの一つに「財源確保」があります。NPOの財源構造は多様で、そのどれにおいても共通して求められるのが、社会や地域へのインパクトです。

そのインパクトを生み出すためには、地域の状況を理解し、活動の対象者や団体の支援者などのステークホルダーを巻き込んでいくことが大切です。

当講座は、認知度向上やサービスの利用促進などにもつなげられるマーケティングの基礎を学ぶことで、団体自身とNPOが関わる多様なステークホルダーの価値を考え、共感を生み出すためのコミュニケーションについて考えていくきっかけとします。

【日時】2025年11月19日(水)

①講義編 13:15~14:45、②ワーク編 15:00~16:30

【場所】来場+オンライン(Zoom) ハイブリッド開催

いわて県民情報交流センター(キオクシア アイーナ)6階 団体活動室2

【内容】

①講義編

・マーケティングとは?

・NPOにとってのマーケティングは特別なのか? など

②ワーク編

・講義編の振り返り

・自団体の強みと相手の便益を考えるワーク など

【講師】伊藤 美希子 氏(株式会社ビーアイシーピー・ハナレ 代表取締役)

【対象】

NPO活動の幅を広げたい方、ステークホルダーとの関係性を強化したい方、マーケティングの知識を基礎から学びたい方など。

※①講義編と②ワーク編の両方を受講できる方が対象です。

※昨年2024年度のマーケティング入門講座を受講した方は、②ワーク編のみの受講も可能です。

※対象者として該当するかなど不安な点がありましたら事前にご相談ください。

【参加費】無料

【定員】来場30名(オンライン除く)

【申込締切】2025年11月14日(金) 正午

【お申込/お問合せ】NPO活動交流センター

〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号 いわて県民情報交流センター「キオクシア アイーナ」6F

TEL:019-606-1760 Fax:019-606-1765 E-mail : n-katsu@aiina.jp (担当:新田)

※添付のチラシに記載されているQRコードもしくは申込フォームよりお申込みできます。

または、申込用紙にご記入の上、NPO活動交流センターまでFAX・メールでお送りください。

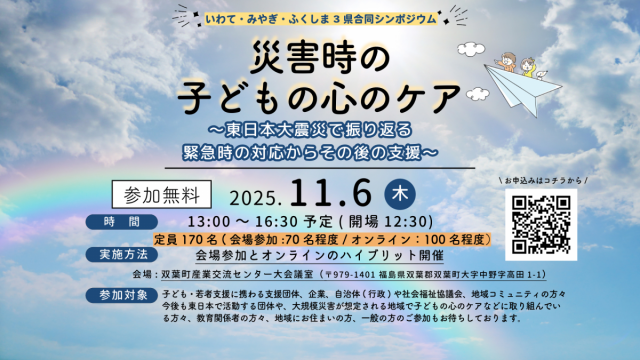

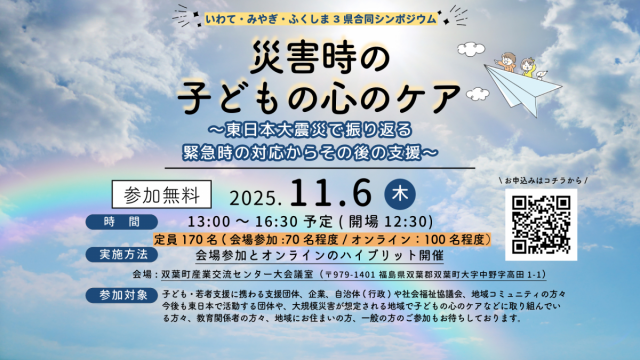

災害時の子どもの心のケア

~東日本大震災で振り返る緊急時の対応からその後の支援~

いわて連携復興センター主催シンポジウムのご案内です。

11月6日(木)13時から、福島県の双葉町産業交流センターとオンラインにて、岩手県・宮城県・福島県の3県の連携復興センター合同でのシンポジウムを開催します。

今回は「災害時の子どもの心のケア~東日本大震災で振り返る緊急時の対応からその後の支援~」と題して、東日本大震災から現在までの子どもの心のケアについての取り組み、今後の心のケアを取り巻く課題や必要な取り組みについて発信し、災害後に長期的な支援が必要となる背景と多様なセクターにより対応していく必要性について知り、登壇者や参加者が一緒に考える機会となるよう実施いたします。

シンポジウムでは、3県の心のケアの専門家や支援団体の方々に登壇いただき、東日本大震災に関わる心のケア、特に震災当時に子どもだった世代への心のケアの取り組みや、新たな課題として被災した当時の子ども世代が親になり親と子の双方への支援についてお話いただきます。

専門家や支援団体の方々からのお話の後の、パネルディスカッションでは今後の心のケアで取り組んでいくことや、専門家や支援団体以外のセクターとの関わりについて意見交換します。

子どもや若者支援に携わる支援団体、企業、自治体(行政)、社会福祉協議会、地域コミュニティの方々、今後も東日本で活動する団体や大規模災害が想定される地域で子どもの心のケアなどに取り組んでいる方々、教育関係者の方々、地域にお住いの方々など、幅広い方を対象にご参加いただけます。

多様なセクターの皆さんで、今後の東日本や大規模災害被災地での子どもの心のケアについて考える機会にできましたら幸いです。

多くの方のご参加をお待ちしています。

【実施概要】

日時:令和7年11月6日(木) 13時から16時30分

参加形態:会場・オンライン

会場 / 双葉町産業交流センター 大会議室

〒979-1401福島県双葉郡双葉町大字中野字高田1番地1

オンライン / Zoom

対象:

・子ども・若者支援に携わる支援団体、企業、自治体(行政)や社会福祉協議会、地域コミュニティの方々

・今後も東日本で活動する団体や、大規模災害が想定される地域で子どもの心のケアなどに取り組んでいる方々、教育関係者の方々、地域にお住いの方々、一般の方など

参加者定員:会場70名程度、オンライン100名程度

参加費:無料

【当日プログラム】

13:00 開会

13:10 基調講演

●講師(心のケアの専門家)

・前田正治 氏(一般社団法人 福島県精神保健福祉協会 ふくしま心のケアセンター 所長)

・清水冬樹 氏(東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科 准教授 / 一般社団法人東日本大震災子ども・若者支援センター 理事)

・八木淳子 氏(岩手医科大学 医学部神経精神科学講座 教授 / 岩手医科大学附属病院 児童精神科 診療科部長/岩手医科大学 いわてこどもケアセンター 副センター長)

14:10 3県から情報共有

●登壇者(心のケアの支援団体)

・小林純子 氏(特定非営利活動法人 チャイルドラインみやぎ 代表理事 / 宮城県・仙台市社会的養護自立支援拠点 事業コーディネーター / 災害子ども支援ネットワークみやぎ 代表世話人 / みやぎいのちと人権リソースセンター 代表)

・三浦恵美里 氏(特定非営利活動法人 ビーンズふくしま ふくしま母子サポートネット所属 保育士)

・南景元 氏(大槌町教育委員会 スクールソーシャルワーカー)

15:20 パネルディスカッション

●登壇者

パネリスト:3県からの登壇者(専門家・支援者)の6名

ファシリテーター:石塚直樹(一般社団法人 みちのく復興・地域デザインセンター 理事)

質疑・意見交換:来場者から質問や意見をもらう

閉会

※プログラム内容や登壇者は調整中で今後変更になることも想定されます。

【主催】

特定非営利活動法人 いわて連携復興センター

一般社団法人 みやぎ連携復興センター

一般社団法人 ふくしま連携復興センター

一般社団法人 みちのく復興・地域デザインセンター

【後援】岩手県・宮城県・福島県

【申し込み】

申込フォーム(https://forms.gle/jrifqP75Df1BswQm7)またはFAX申込よりお申し込みください。

(FAX申込の場合、チラシ添付の申込用紙に必要事項を記入いただきお送りください。)

申し込み締切りは令和7年11月4日(火)18時です。

※Facebookページで「参加予定」を表明いただいた方も、申込フォームまたはFAXでのお申込をもって申込完了となります、よろしくお願い申し上げます。

※QRコードからもお申込みいただけます。

【お問い合わせ】

一般社団法人 みちのく復興・地域デザインセンター

電話番号:022-797-6708

FAX :022-797-6788

メールアドレス:info@michinoku-design.org

担当者:太田・加藤・梅森

※弊法人よりお送りしているご案内メールにつきまして、迷惑メールフォルダに振り分けられる可能性もございますので、大変お手数ではございますがご確認のほどお願い申し上げます。

※当日のお電話でのお問い合わせは転送になるためお時間いただきますのでご承知おきください。

本事業は令和7年度復興庁被災者支援コーディネート事業により実施しております。

8月14日、大船渡市三陸町綾里地区で行われた夏祭りを支援しました。

約850世帯が暮らす綾里地区には、その年25歳となる「同窓生」たちが夏祭りの一切を運営する伝統があります。コロナ禍で中断していたこの伝統は、林野火災も乗り越え、101回目として復活しました。今回の同窓生は27歳から29歳の約10人で構成されました。地域に住む若者が力を合わせて準備し、当日は綾里を離れた同窓生も帰ってきて一緒に盛り上げる、という仕組みです。林野火災で家を失い、家族で仮設住宅に住む同窓生の女性は「地域を盛り上げるための夏祭り。私一人でもやります」と強い思いをもって臨んでいました。

林野火災の鎮火宣言が出された直後、綾里地区まちづくり委員会の村上芳春委員長は、「地域からまた人が居なくなってしまうことが一番の心配」と話されていました。例えば中心部の港地域は、100世帯ほどだった集落が東日本大震災で半減。林野火災でも13棟が焼失して最大の被害を受けました。半年が経過した現在、避難生活を送る13世帯のうち、地区に戻ることを決めた世帯は半数に満たないとのことです。

人が離れてしまうことはコミュニティにとって最大の痛手ですが、それぞれの事情があることは誰もが理解しています。そのような状況ながらも、伝統のバトンをつなぐことが地域を盛り上げ、愛着を育むと信じて行動する若者たちからはエネルギーが溢れていました。彼らを応援する「元同窓生」も多く、地区の将来は明るく感じます。しかし、当人たちに話を聞くと、少子化と若者の流出でこれまでのように一学年で祭りを運営するのは難しいとのことでした。特に祭り当日は絶対的に人手不足となる、とのことで、支援の要請を受けました。

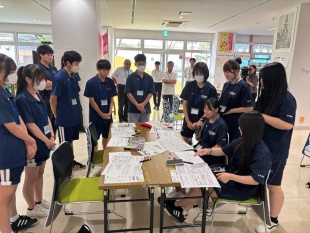

私たちは、前のエントリーにも記したように、お祭りの準備段階から地域住民の「関わりしろ」を作る目的でベンチ作りを行ったほか、学生団体Youth for Ofunatoのボランティアをコーディネートして、「子ども縁日」の運営などを担いました。

晴天にも恵まれた今年の夏祭りは、主催者発表で2,000人の参加と大盛況。県内はもとより、東京近郊からも多くの綾里出身者・関係者が集まりました。地区のベテラン男性も「こんな人数は見たことがない」と興奮気味に話していました。運営は、伝統芸能の演舞・盆踊り・大抽選会などのプログラムに加え、飲食物の提供や交通整理など多岐にわたって多忙でしたが、当日帰郷した同窓生も加わって、充実感が溢れる笑顔を見せていたのが印象的でした。

終了直後、壇上に集まった同窓生の数は約20人。「綾里最高!」と叫びながらの記念撮影と、それを見守るまちづくり委員会の役員の姿は、綾里地区が復興の歩みを着実に進めていることの現われでした。

私たちは、夏祭りのような特別な行事のサポートに加え、中長期的視点をもってコミュニティ形成を通じた支援を継続します。

この活動は、社会福祉法人中央共同募金会「ボラサポ・令和7年大船渡火災 中長期助成事業」の一環として実施しました。

林野火災で大きな被害を受けた大船渡市三陸町綾里地区では、「同窓生」と呼ばれる地区の若者が夏祭りを取り仕切る伝統があります。2020年に100回目が行われた夏祭りは、その後のコロナ禍で中止を余儀なくされ、今年の復活を話し合っていた矢先、林野火災が発生しました。被害の大きさに復活を先送りする意見もありましたが、今年の同窓生たちは、綾里のにぎわいを取り戻すために、強い思いをもって復活を決意しました。夏祭りは8月14日です。

私たちは、お祭りとその開催のために動く人たちをサポートして、綾里地区のコミュニティ活性化を図る支援をしています。最初の取り組みは、夏祭り会場に設置する木製ベンチを地域の皆さんと手作りすることです。

8月10日に綾里仮設団地、同12日に祭り会場である綾里小学校で実施しました。仮設住宅からは10名、小学校では地域の大人5名と放課後児童クラブに通う子ども16名が参加して、組み立てやペンキ塗りをしました。また、共催の「学生団体Youth for Ofunatoからは、関東圏から参加した学生や大船渡高校の生徒も含めた延べ12名のボランティアも参加しました。当団体のスタッフが彼らの活動をコーディネートしています。

元大工の男性や、ちょうど仮設住宅で棚を作っていたという女性、様子を見に来た高齢女性も加わって、作業の合間に輪ができました。子どもたちは好きな色を選んで学生・生徒とペンキ塗りを楽しんでいました。力を合わせて出来上がった11脚のカラフルなベンチは、夏祭りの会場を彩ります。

8月14日、浴衣を着ていち早く会場に現れた子どもたちは、「これ、私が塗ったやつ!」と言いながらベンチの座り初めをしました。綾里地区の20代女性は、「ベンチが会場で映えて、すごく良かった」と話していました。お祭り後、ベンチは放課後児童クラブや仮設団地で利用することになっています。

地区の活動に住民向けの小さな「関わりしろ」をつくること。私たち支援団体が出来ることは僅かですが、この積み重ねが綾里地区のコミュニティづくりにつながると考えています。

お祭り当日の報告は、次のエントリーをご覧ください。

この活動は、社会福祉法人中央共同募金会「ボラサポ・令和7年大船渡火災 中長期助成事業」の一環として実施しました。

いわて連携復興センターも参画しております、

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)から研修会のご案内です。

================================================

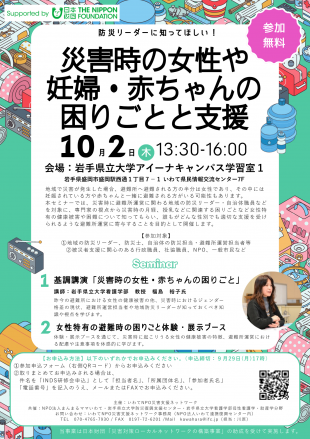

「防災リーダーに知ってほしい!災害時の女性や妊婦・赤ちゃんの困りごとと支援」

================================================

地域で災害が発生した場合、避難所へ避難される方の半分は女性であり、その中には妊娠されている方や赤ちゃんと一緒に避難される方がいる可能性もあります。

本セミナーでは、災害時に避難所運営に関わる地域の防災リーダー・自治体職員などを対象に、専門家の視点から災害時の月経、授乳などに関連する困りごとなど女性特有の健康被害や困難について知ってもらい、誰もがどんな性別でも適切な支援を受けられるような避難所運営に寄与することを目的として開催します。

●開催日時:2025年10月2日(木)13:30~16:00

●会場:岩手県立大学アイーナキャンパス学習室1

(岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7-1 いわて県民情報交流センター7F)

●対象:➀地域の防災リーダー、防災士、自治体の防災担当・避難所運営担当者等

②被災者支援に関心のある行政職員、社協職員、NPO、一般市民など

●定員:30名(定員に達し次第、申込みを締め切る場合があります)

●内容:

13:00~開場・受付開始

13:30~開会挨拶・趣旨説明

13:40~基調講演:「災害時の女性・赤ちゃんの困りごと」

講師:福島 裕子 氏(岩手県立大学看護学部 教授)

…昨今の避難所における女性の健康被害の他、災害時におけるジェンダー格差の現状、避難所運営担当者や地域防災リーダーが知っておくべき知識や視点を学びます。

14:50~女性特有の避難時の困りごと体験・展示ブース

…体験ブースを通じて災害時に起こりうる女性の健康被害の特徴、避難所運営における配慮・注意事項を体感的に学びます。

15:30~ふりかえり

16:00 閉会

【講師紹介】

◆岩手県立大学看護学部 教授 福島 裕子 氏

母子保健や女性の健康支援・性被害などを専門とし、特に災害時における女性や子どもの健康課題に関する教育・研究に注力している。現場に根ざした視点と豊富な実践経験を活かし、自治体や地域との連携による研修・啓発活動にも積極的に取り組んでいる。

【申込み】※いずれかの方法でお申込み下さい。<申込締切:9月29日(月)17:00まで>

①参加申込フォーム(QR)からのお申込み https://forms.gle/QoZb83DKTYJeLJKF9

②取りまとめてお申込みされる場合は、件名を「INDS研修会申込」として、「担当者名」、「所属団体名」、「参加者氏名」、「電話番号」を記入のうえ、メール(kawahara@ifc.jp)またはFAX(0197-72-6201)でお申込みください。

●お問合せ:いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)

《事務局》

NPO法人いわて連携復興センター(担当:川原)

〒024-0061 北上市大通1-3-1おでんせプラザ南館7階

TEL 070-4765-7930(携帯) / FAX 0197-72-6201 / Mail:kawahara@ifc.jp

みちのく復興・地域デザインセンターで実施いたします、ぼうさいこくたい2025 in新潟(9月6日(土)、7日(日)) 内企画、「災害からの『連携復興』を考えるラウンドテーブル」のご案内です。

登壇者として、弊法人 瀬川も参加させていただきます。

災害からの“連携復興” とは。皆で考えます。

東日本大震災の復興に取り組んだ岩手・宮城・福島の三県において、地域での市民の取り組みを中心に、全国の多様な担い手からの資源や支援を活用して取り組まれた復興のコーディネートを「連携復興」として整理し発信するとともに、他の災害被災地域において連携復興に取り組む/取り組んできた担い手・来場者と共にラウンドテーブル形式のディスカッションを行い、テーマへの理解の深化・発展を図ります。

【概要】

ぼうさいこくたい2025 in新潟

「災害からの『連携復興』を考えるラウンドテーブル」(W-13)

◆日時:2025年9月7日(日) 12:30~14:00

◆会場:朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 展示控室3

(新潟県新潟市中央区万代島6-1)

※今回のラウンドテーブルは対面のみでの実施とさせていただきます。

◆参加費:無料

◆定員:25名(事前申込制、先着順)

◆プログラム:

・開会挨拶・主旨説明

・登壇者取組紹介・問題提起

・連携復興モデルの整理の報告

・ラウンドテーブルディスカッション

◆スピーカー:

・瀬川加織(特定非営利活動法人いわて連携復興センター 地域コーディネーター)

・杉本拓哉(石川県能登半島地震復旧・復興推進部 創造的復興推進課現地対策室 課長補佐・

一般社団法人能登官民連携復興センター 広域連携チーム マネージャー)

・菅野 拓 (大阪公立大学大学院文学研究科 准教授)

・田村太郎(復興庁 復興推進参与・一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事)

・澤田雅浩(兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 准教授)

◆ファシリテーター:

・葛巻 徹 (一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター)

◆進行・報告:

・石塚直樹(一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター)

◆主催:一般社団法人 みちのく復興・地域デザインセンター

◆協力:特定非営利活動法人 いわて連携復興センター

一般社団法人 みやぎ連携復興センター

一般社団法人 ふくしま連携復興センター

一般社団法人 能登官民連携復興センター

※本企画は復興庁令和7年度被災者支援コーディネート事業の一環で実施します。

【お申し込み】

参加ご希望の方は下記URLよりお申し込みフォームにお進みいただき、お申し込みください。(定員25名:先着順)

https://forms.gle/qMxzLsc5w3dsg79p7

※同団体から複数名が参加する場合は、お手数をおかけしますが、参加者ごとにお申し込みいただきますよう、お願いいたします。

※今回のラウンドテーブルは会場のみでの実施となります。オンラインでの配信等はございません。

※定員に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます。

詳しくはこちらから!

ぼうさいこくたいW-13プログラムページ

https://bosai-kokutai.jp/2025/W-13/

【お問い合わせ】

一般社団法人 みちのく復興・地域デザインセンター(担当:栗原・石塚)

TEL:022-797-6708

Email:info@michinoku-design.org

【ぼうさいこくたい2025in新潟ウェブサイト】

https://bosai-kokutai.jp/2025/

いわて連携復興センターも事務局をしております、

3.11から未来の災害復興制度を提案する会からのご案内です。

ぼうさいこくたい2025

「場所」から「人」への制度改正のその先へ

~過去災害から見えてきた、被災者支援制度の課題~

3.11から未来の災害復興制度を提案する会では、9/6~7に新潟県で行われる、ぼうさいこくたい2025にて【「場所」から「人」への制度改正のその先へ ~過去災害から見えてきた、被災者支援制度の課題~】と題し、ワークショップ出展致します。

皆様のご参加をお待ちしております。

※会場が非常に狭くなっております。入室が難しい場合もございますので、あらかじめご了承ください。

●出展タイトル:「場所」から「人」への制度改正のその先へ

~過去災害から見えてきた、被災者支援制度の課題~

●出展日:9月6日(土)14:30~16:00

●出展会場:朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 展示控室3

●出展:ワークショップ

●概要:2025年2月26日に発災した大船渡市での林野火災をはじめ、これまでの災害を振り返り、他セクターによる協働で実施された支援について広く共有しながら、被災者支援制度の在り方について改めて考える。

当日は、複数のグループに分かれ「災対法・救助法改正と今後の支援のあり方」についてみなさんで議論していきます。

オンラインでの参加やアーカイブ配信などはございませんので、あらかじめご了承ください。

※受付の都合上、参加を希望される方は、以下のURLより事前に申し込みいただけるとスムーズですので、ご協力をお願いいたします。

https://forms.gle/i6LA7vWt8XqZCp4k9

詳しくはこちら→https://311kaerukai.net/?p=747

※ぼうさいこくたい2025ホームページはこちら→https://bosai-kokutai.jp/2025/

【お問合せ】

3.11から未来の災害復興制度を提案する会

事務局:特定非営利活動法人いわて連携復興センター(担当 葛巻、新田)

〒024-0061 岩手県北上市大通り1丁目3番1号 おでんせプラザ南館7階

TEL:080-9010-8425 Mail:311kaerukai@ifr.sakura.ne.jp

3.11から未来の災害復興制度を提案する会様からシンポジウムのご案内です。

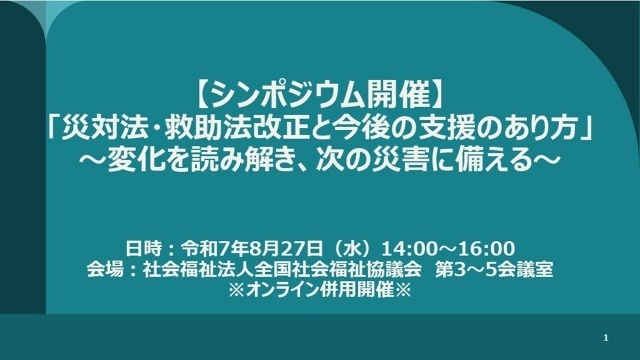

「災対法・救助法改正と今後の支援のあり方」

~変化を読み解き、次の災害に備える~

【背景・目的】

令和7年5月に災害対策基本法や災害救助法などが改正されました。特に被災者支援の枠組みが大きく見直されました。特に、災害救助法への約70年ぶりのメニュー追加となる「福祉サービスの提供」が規定されたことや、広域避難にかかわり自治体を超えて個人情報を共有することが可能になったことに表れるように、「場所の支援」から「人の支援」、つまり避難所を中心とした支援から、平時の社会保障同様の個人を中心とした支援へと変更しようとしていることは重要な変化です。また被災者援護協力団体の登録制度に表れるように、官民協働で災害対応を行う方向性も明確化されました。

一方で、この改正内容が具体的にどのように運用され、どのような支援が可能になるのかについては、現場の実務者間でも十分に共有されているとはいえません。また法に規定されたとはいえ、施行令や各種ガイドラインなどを通じて運用をどのようにしていくのかも、今後継続して議論していくべき重要な事項です。

本シンポジウムでは、改正のポイントを法制度の専門的な観点から読み解くとともに、過去の災害対応に携わった行政や支援者の経験を踏まえ、福祉的視点を含む多様な現場ニーズに応じた支援のあり方について、改正法を手がかりに考えていきます。

【日時】2025年8月27日(水)14:00~16:00

【会場】社会福祉法人全国社会福祉協議会 第3~5会議室

東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル

【内容】

第1部:災対法・災救法改正を読み解く(どう変わったのか?)

第2部:パネルディスカッション

改正された災害救助法はどう使えるのか?

過去に災害を経験した行政や支援者から、その当時に法律が変わっていたら、どういうことが出来たか?

【登壇者】

第1部:

木村圭佑 氏 内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(避難支援担当)付 参事官補佐

菅野拓 氏 大阪公立大学 准教授

第2部:パネルディスカッション

木村圭佑 氏 内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(避難支援担当)付 参事官補佐

齊藤哲也 氏 岡崎市 財政部長

蓮子輝之 氏 社会福祉法人全国社会福祉協議会総務部全国災害福祉支援センター準備室長

阿部知幸 3.11から未来の災害復興制度を提案する会 代表

※ファシリテーター 菅野拓 氏

【参加対象】行政職員・支援者等

【参加費】無料

【参加申込方法】申込フォームかメールでお申込みください。

メールの方は、お名前・ご所属・参加方法( 来場or オンライン )・緊急連絡先をご記載ください。

※申込フォーム:https://forms.gle/iKVb4RMxUPfSnVKu8

※申込期限:8月26日(火)正午

詳しくはこちらから!

https://311kaerukai.net/?p=736

【主催】

3.11から未来の災害復興制度を提案する会

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

【協力】

社会福祉法人全国社会福祉協議会

【お問合せ】

3.11から未来の災害復興制度を提案する会

事務局:特定非営利活動法人いわて連携復興センター(担当 葛巻、新田)

〒024-0061 岩手県北上市大通り1丁目3番1号 おでんせプラザ南館7階

TEL:080-9010-8425 Mail:311kaerukai@ifr.sakura.ne.jp

2025年8月5日・6日、奥州市が主催する中高生向け講座「協働のまちづくりアカデミージュニア」にて、講師の一人として参加させていただきました。 このプログラムは、市内在住または市内の学校に通う中高生を対象に、「自分の興味・関心」と「地域の課題や困りごと」をつなげて考えることをテーマに構成されています。未来の地域の担い手となる若者たちが、まちづくりについて主体的に学ぶ貴重な機会です。

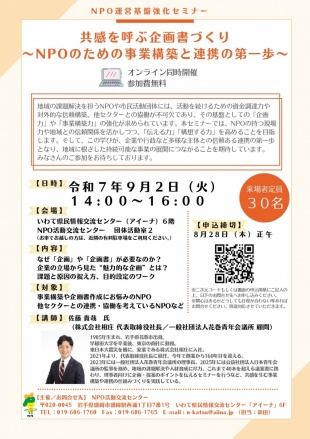

いわて連携復興センターも運営に関わっております、NPO活動交流センターからのご案内です。

NPO運営基盤強化セミナー第2回

≪共感を呼ぶ企画書づくり ~NPOのための事業構築と連携の第一歩~ ≫

地域の課題解決を担うNPOや市民活動団体には、活動を続けるための資金調達力や対外的な信頼構築、他セクターとの協働が不可欠であり、その基盤としての「企画力」や「事業構築力」の強化が求められています。

本セミナーでは、NPOの持つ現場力や地域との信頼関係を活かしつつ、「伝える力」「構想する力」を高めることを目指します。そして、この学びが、企業や行政など多様な主体との信頼ある連携の第一歩となり、地域に根ざした持続可能な事業の展開につながることを期待して開催します。

【日時】令和7年9月2日(火)14:00~16:00

【場所】来場+オンライン(Zoom) ハイブリッド開催

いわて県民情報交流センター(アイーナ)6階 団体活動室2

【内容】

・なぜ「企画」や「企画書」が必要なのか?

・企業の立場から見た“魅力的な企画”とは?

・課題と原因の捉え方、目的設定のワーク

【講師】佐藤 貴哉 氏

(株式会社相庄 代表取締役社長/一般社団法人花巻青年会議所 顧問)

【対象】事業構築や企画書作成にお悩みのNPO、他セクターとの連携・協働を考えているNPOなど

【参加費】無料

【定員】来場30名(オンライン除く)

【申込締切】令和7年8月28日(木) 正午

【お申込・お問合せ】

●お申込/お問合せ:NPO活動交流センター(いわて県民情報交流センター「アイーナ」6F)

〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号 いわて県民情報交流センター「アイーナ」6F

TEL:TEL:019-606-1760 Fax:019-606-1765 E-mail : n-katsu@aiina.jp(担当:新田)

※添付のチラシに記載されているQRコードもしくは申込フォームよりお申込みできます。

または、申込用紙にご記入の上、NPO活動交流センターまでFAX・メールでお送りください。